- •Философия Канта

- •12 Апреля 2020 г. Эстетика Канта. Философия Фихте и Шеллинга. Введение в философию Гегеля.

- •Иоганн Фихте

- •Гегель (часть 1)

- •14 Апреля 2020 Философия Гегеля

- •21 Апреля 2020 Философия Фейербаха. Марксизм

- •28 Апреля 2020 Неокантианство. Европейский иррационализм

- •Философия жизни

- •Философия Шопенгауэра и Ницше. Русская философия

- •Введение в русскую философию

- •Философия Соловьева и Бердяева

- •Прагматизм

- •Позитивизм. Философия Витгенштейна. Введение в философию языка

- •Философия языка: Витгенштейн и Хайдеггер. Постмодернизм

Философия Шопенгауэра и Ницше. Русская философия

Начнем с обсуждения философии Артура Шопенгауэра. Главная идея: феномен жизни не сводится к разуму. Этот тезис критически направлен к Гегелю, который утверждал, что «всё, что действительно, то разумно». Шопенгауэр воспринимал разум лишь как инструмент, с помощью которого мы выживаем в этом мире.

Они с Гегелем даже работали вместе в одном вузе. Существует байка, что он всегда ставил свои пары одновременно с Гегелем. Поскольку Гегель был европейской звездой, студенты больше ходили к Гегелю. Он в какой-то момент так расстроился, что ушел из вуза и перестал развиваться как преподаватель. Самый плодотворный период творчества (что у Шопенгауэра, что у Ницше)- вторая половина 19 века. Популярность их идеи обрели только после их смерти, в 20 веке. Для Ницше Шопенгауэр был учителем (хотя лично знакомы не были), оказал на него колоссальность влияние. Тоже при жизни не был известен.

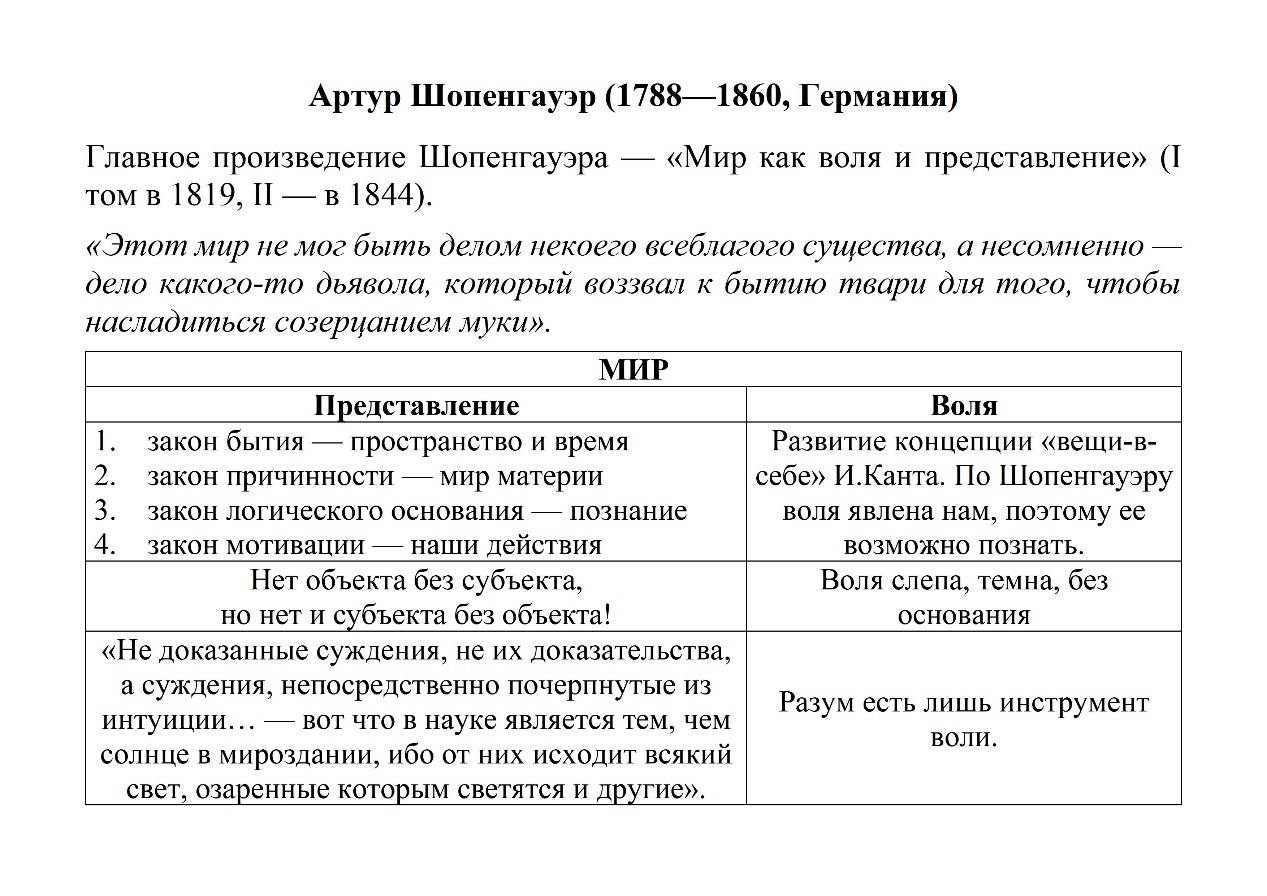

Шопенгауэр вошел в историю как мастер колких выражений: «Гегель на 1/3 -гений, на 2/3- полный идиот». Шопенгауэр выстраивает свои представления о мире и человеке совсем по-другому. Главные термины: воля и представление.

Шопенгауэр вошел в историю Европы как главный европейский пессимист. Своё произведение «Мир как воля и как представление» писал, отталкиваясь на философию Канта. Кант вообще стал важнейшей точкой отсчета для развития последующей мысли. Шопенгауэр развивает концепцию «вещи в себе». Для Канта это мир, каков он есть сам по себе. Для Шопенгауэра понятие воли синонимично вещи в себе, но он подчеркивает, что мир определяет то, как мы действуем, определяет суть нашей жизни.

Мир, с точки зрения Шопенгауэра, с одной стороны, представление, с другой- воля.

1. Представление- мне явлено то, как я мир осмысляю. Он выделял 4 закона, не буду подробно объяснять сейчас: бытия, причинности, логического основания, мотивации. Концепцию априорных и апостериорных форм он фактически заменяет этими 4 законами. «Нет объекта без субъекта»: он одним из первых подчеркивал, что наше представление о нашем собственном «Я», о нашей личности-составная часть представлений. Чуть позже этот тезис я позже объясню. За тем, что мы думаем о себе, стоит некая иная реальность.

2. Воля (намерение, мотивация)- то, в соответствии с чем мы действуем. Причины наших действий, структура наших представлений определяются жизнью. Она не сводится к разуму. Для Шопенгауэра воля является слепой, тёмной, без основания. Это значит, что то, что мы полагаем под причинами и следствиями наших действий- это лишь часть наших представлений; каков мир на самом деле, что определяет наши действия и наше познание мира- это все он называет словом «воля». Вы наверняка знакомы с понятием бессознательного. Есть огромная часть того, что мы не осознаем, но является причинами наших действий.

Воля к жизни- фактор, который определяет жизнь любого существа (инстинкт самосохранения). Природа такова, что в ней нет тотального успокоения, точки покоя, она требует от него действия, заставляет чувствовать неудовлетворенность. У нас всегда будет бесчисленное число потребностей и желаний. Тезис: наше представление о мире складывается под влиянием воли к жизни, но эта воля носит иррациональный (неразумный) характер. Человек, в конечном счете, - инструмент иррациональной воли к жизни. Говорить о том, что как я мир вижу и есть мир, нельзя. Представления о мире детерминированы волей к жизни.

Почему он был пессимистом? Природа жизни такова, что мы никогда не можем достичь полного удовлетворения, ведь жизнь- неравновесная система. Абсолютного счастья и полной внутренней гармонии никто достичь не может. Жизнь заканчивается смертью и разрушением. Любил повторять, что философия оптимистов- философия дураков. Познание мировой воли, воли к жизни- главная цель жизни человека. Мы все хотим обрести свободу, мы не хотим быть рабами страстей и аффектов, и единственный путь- (1) аскетическое подавление воли к жизни. Он любил восточную культуру, увлекался Индией. Он стал тем, кто открыл Восток европейскому обществу. Индийская религиозная традиция: жизнь- страдания, непрерывные желания, которые никогда полностью не удовлетворяются. Индийские философы предлагали работать с этими желаниями. Путь аскезы для Шопенгауэра- единственное, что может привести к какому-то подобию счастья.

(2) Другой путь — это сфера искусства. Он очень любил музыку. Наверняка вы испытываете восторг от музыки, вы её визуализируете, рисуете себе картины. Любое произведение (классические композиции, конечно) рисует целостный, законченный мир. Погружаясь в него, возникает ощущение, что вы всего достигли. Но спектакль завершается, и мы опять как белки в колесе, крутимся в череде забот (вернулись к обыденности, к Шопенгауэрскому пессимизму).

В своей философии он показал пределы, до которых можно дойти, идя исключительно по рационалистическому пути. Вся наша мотивация уходит в нашу иррациональную природу.

Я вам открываю философию 20 столетия. Темы, которые поднимал в своей философии Ницше, стали одними из ключевых, к нему обращались многие мыслители 20 века. Классическая схема периодов творчества:

1) Шопенгауэр (со своей концепцией воли) и Вагнер (композитор). Вагнер был гораздо старше Ницше, но они одно время были друзьями, чувствовали себя единомышленниками. То, что Вагнер делал с помощью музыки, Ницше делал с помощью слова; разными средствами выражали своё понимание природы человека.

2) Самостоятельное мировоззрение. Поссорился с Вагнером.

3) Самый продуктивный период, когда он написал все свои самые яркие и знаменитые произведения: «Так говорил Заратустра: Книга для всех и кажого», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали» и др.

4) Период катастрофы. Ницше всю жизнь был болен. В начале это проявлялось в том, что его мучили головные боли. Ему было 20 с небольшим, когда ему дали звание профессора (большая редкость для Германии, их было несколько десятков на всю страну). Он получил признание очень рано за книгу «Рождение трагедии из духа музыки». Ещё Шопенгауэр считал музыку единственным средством, способным утихомирить чувство трагичности жизни.

Боли были очень долгими, он не мог работать и оставил академическую работу. Жил на пенсии, замкнуто, хотя у него был узкий круг друзей. В конце жизни болезнь прогрессировала, случилась серия ударов. После это лишь иногда у него прояснялось сознание, и он мог писать.

Большую роль в жизни сыграла сестра. Она вместе с мужем иммигрировала в Аргентин, в те времена немцы создавали там свои колонии-поселения. Колония разорилась, муж впал в депрессию и покончил жизнь самоубийством. Она вернулась в Германию, стала за ухаживать за братом. Все творчество осталось ей по наследству, причем официально опубликовывал он очень мало. При жизни печатались лишь некоторые произведения, и то маленькими тиражами. По мировоззрению она была убежденной нацистской, в 1930-е гг. поддержала Гитлера и НСДАП, и очень многое сделала, чтобы философия Ницше наложилась на политическую идеологию национал- социализма. Да и сами нацисты активно использовали многие ницшеанские концепты для обоснования своей идеологии. В годы Второй мировой войны сложилась четкая связка. Но это не так. Если вы посмотрите нацистскую эстетику, архитектуру, пропагандистское кино, то увидите, что влияние Ницше огромно. Однако он никогда не был расистом, антисемитом, хотя всегда был патриотом Германии. Связка очевидно натянута, но это исторический факт и «заслуга» сестры.

Произведение «Рождение трагедии из духа музыки» посвящено эстетике и теории античного искусства. Античная культура очень оптимистична, заряжена на то, человек чуть ли не способен превозмочь смерть. Однако высшим жанром была объявлена трагедия (что обосновывал Аристотель). Трагедия фиксирует несоответствие того, как мы представляем мир, и реальности. По справедливости должно быть так, но на самом деле сложилось иначе.

Ницше задаёт логичный вопрос: почему оптимистичная культура провозглашает именно трагедию высшим жанром? Он говорит, что в любой культуре есть два очень разных начала: аполлоническое (Аполлон- древнегреческий бог, символ мужской красоты, связан с гармонией и порядком) и дионисическое (Дионис- божество, связанное с вином, опьянением, ритуалами и мистериями).

Аполлоническое начало. У любой культуры есть канон, которая развитая культура осмысляет. Представления о должном и идеальном, идёт передача: мы учим этим канонам младшее поколение. Каноны делают культуру особенной. Далее он перекладывает это на человека. Мир сновидений: главное — это принцип индивидуальности. У каждого человека есть представление о себе и о мире. Представление о своей личности- часть представлений обо всем. Это некий стержень, на основе которого все развивается. Я понимаю, кто я, как устроен мир, начинаю действовать исходя из этого.

Дионисическое начало. Это начало пробуждается тогда, когда наступает нарушение принципа индивидуальности. Когда вдруг рушится картина мира. Вместе с ней идёт и распад представлений о себе как о личности. Ужас, потому что у человека уходит земля из-под ног. Но при этом возможно испытать блаженный восторг- чувство свободы, осознание того, что мы можем по-разному конструировать себя и мир. Без этого начала невозможно творчество. Если вы посмотрите биографии творческих людей, им состояние творческой эйфории или безысходности было знакомо. Для него это начало- основа обновления. Сначала разрушить, потом можно что-то создать. Ницше говорил о себе, что он певец Диониса. Представление об этом мире может дать алкогольное и наркотическое опьянение, при которых мир распадается. С Дионисом связано понятие «вакханалия». Это всё неразумное поведение, но это часть культуры и человеческой природы.

Мир сновидения и мир опьянения. А где же реальность, каков мир на самом деле? Он говорит, что нет никакого мира на самом деле, есть только разные о нём представления. Существует ли объективная истина? С точки зрения Гегеля, истина— это логика развития мира (диалектические закономерности), она существует. С точки зрения Кьеркегора, Шопенгауэра, Ницше, нам истина недоступна. Хотя первый, как верующий человек, будет искать истину (считал, что она есть), но говорил, что мы, не имея контакта с Богом, неспособны её постичь. Остальные: множества разных описаний реальности, истины и лжи нет.

Почему же греки объяснили высшим жанром трагедию? Человек не может в состоянии ужаса (творческого экстаза) действовать адекватно. Для большинства людей этот ужас заслоняется культурой и религией (миром сновидений).

Но если вы хотите созидать, вы должны быть знакомы с этой бездной (миром опьянения). Шопенгауэр видит путь к свободе в аскезе. Ницше понимает волю к жизни как способность к созиданию: есть те, кто под давлением ужаса погибают, а есть те, хотят жить несмотря ни на что, несмотря на понимание трагизма жизни (ведь истины нет). Есть те, кто способен к созиданию (они же и творят эти сны), а есть те, кто теряется, забывается в снах.

1. Воля к власти. Иногда понимается не очень адекватно. Критика Декартского афоризма: «Я мыслю, следовательно существую» (лат. cogito, ergo sum). Это классический, рациональный взгляд на человека. Мы до сих пор определяем наш вид как Homo sapiens; считается, что разум делает человека непохожим на животных.

Ницше доказывает, что этот взгляд неадекватен. Противопоставление природного и разумного не описывает в полной мере наше сознание. «Нет ничего более обманчивого, чем наш внутренний мир». Ницше говорит: так ли много людей, которые сначала думают, а затем действуют? Большинство людей придумывает свою мотивацию уже после поступков. Наше представление о себе как о субъекте- нечто присочиненное и подставленное как разумное объяснение наших поступков. При этом зачастую наша мотивация уводит нас в сферу бессознательного (или как у Шопенгауэра- иррациональная воля). Чтобы понять подлинную мотивацию поступков, нужно погрузиться в мир страстей, что не так-то просто сделать. Психологи были бы тогда никому не нужны, все бы сами с собой могли разобраться. Вдобавок ко всему, мы зачастую хотим прямо противоположных вещей. Подлинный мир человека, таким образом, не рациональная логика, а внутренняя борьба. Ницше в этом плане очень любят психоаналитики, он накопил богатый язык описания внутреннего мира. Это отправная точка отсчета для антропологии 20 века.

Познание работает как орудие к власти. Развитие Шопенгауэрской идеи. Наш разум- инструмент воли к жизни, это наши человеческие представления, помогающие приспособиться к жизни. Власть- не совсем удачное слово, по моему мнению (М.Ю). Ницше не имел в виду политику и доминирование. Под властью он понимает следующее: для того, чтобы порода (род живых существ) выживала и росла в силе, ей нужно создать концепцию реальности, на основе которой можно построить адекватную схему поведения. Он это пишет не под влиянием Дарвина.

Мера желания познать зависит от меры роста воли к власти. Иначе говоря: каждая порода захватывает столько реальности, сколько может одолеть и заставить служить себе. Дарвин говорил об эволюции и об адаптации к среде. Ницше делает акцент на другом: возможность очень по-разному строить концепции реальности. Он тему творчества ставил во главу угла: разделял тех, кто способен творить (создавать разные концепции реальности) и тех, кто не способен.

Наш внутренний мир наполнен борьбой страстей, зачастую противоречащих, и из каждой страсти можно вывести представление о себе. Каждая из страстей обладает своей волей к власти. Внутренняя борьба говорит о том, что у нас нет «Я», есть разные концепции о себе и о реальности. Разум- один из «центров» сознания, но не более того.

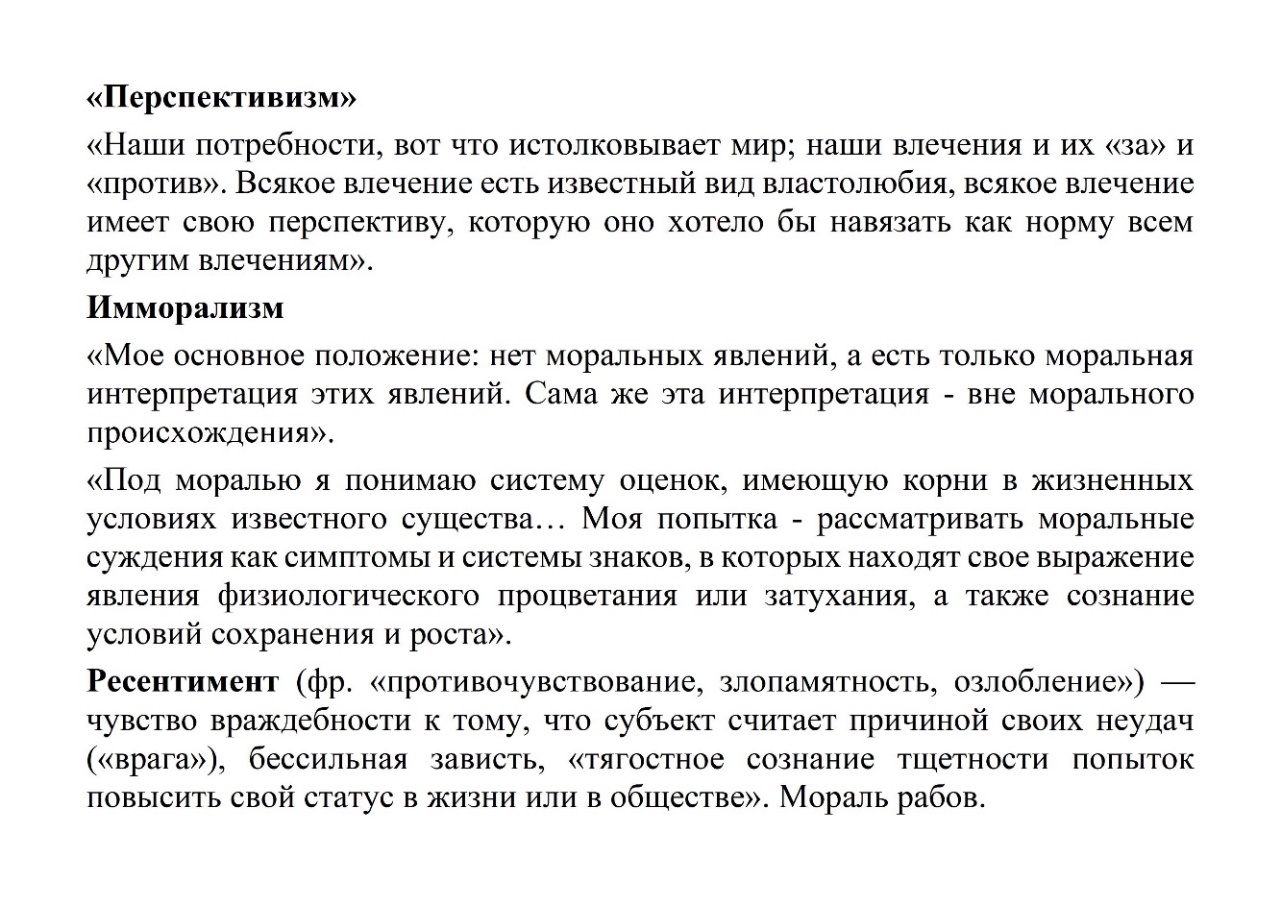

2. Перспективизм. Объективной истины нет, но есть наши потребности. Каждое влечение имеет свою перспективу, которую можно навязать как норму всем другим влечениям. Все наше описание мира задает лишь набор перспектив (как можно смотреть на себя и на мир), в соответствии с которыми мы действуем.

3. Генеалогия морали. Имморализм. Нет моральных явлений, а только моральные интерпретации этих явлений. Представления о должном и не должном, о добре и зле, диктуют наши потребности. «Под моралью я пониманию систему оценок…». В конечном счете все сводится к явлениям физиологического процветания или затухания. Кому-то его личная система взглядов помогает выживать, а кому-то нет. У Фрейда такой же взгляд на мораль и культура в целом. В 20 веке взгляд на то, что нет никаких объективных критериев, будет доминировать.

Ницше жестко критиковал христианство. Параллельно с этим не принимал коммунизм, за этот аспект его учения ухватились нацисты. Критиковал идею равенства. Люди по природе своей неравны: есть сильные и могучие, а есть более слабые. Он смотрел на христианство и на коммунизм как на идеологию слабых людей, которые не просто так находятся в низу социальной иерархии. Чувство неполноценности, помноженное на чувство зависти (ресентимент), рождают концепцию того, что все равны перед Богом, то же самое и у коммунистов. Он воспевает людей, способных творить культуру (но расизма и национализма в его идеях нет). Видит в нём причину затухания культур, ведь он уравнивает созидающих и не созидающих.

4. Переоценка ценностей: созидание- избавление от страданий; воля к жизни как воля к созиданию. От христианской культуры Европа приходит к светской, нерелигиозной культуре. Афоризм: «Бог умер». А кто же остался? Человек. Тех, кто реализовал свой творческий потенциал, он называет сверхлюдьми. Сверхчеловек творит и созидает. Четкого определения вы не найдёте. Нацисты это понятие совершенно иначе перевернули.

5. Возвращение. Отрицает разделение на земной и сверхъестественный мир. Есть только этот мир, только эта жизнь. Пока я жив, я в неё вечно возвращаюсь.

Вопрос из чата: воля к жизни объективна или нет? Воля- мир сам по себе, но это идет из человеческой природы (приходит извне), но я не равно субъект. Это верхушка айсберга. Есть что-то еще, чем наполнено мое сознание, которое мной руководит.

Вопрос из чата: что поднимается под Богом в афоризме? Ницше, с одной стороны, однозначно атеист. С другой стороны, культ Диониса, мистериальная основа. По «школьному»: под Богом он имеет в виду христианского Бога и все, что связано с ним в европейской культуре. Для христианина это возврат к язычеству: множество сверхлюдей, плюрализм. В каком смысле «Бог умер»? Афоризм многозначный. Он о том, что нет объективной системы ценностей, подходящей для любого человека. Все религиозные традиции исходят из универсальности, хотя иудеев, например, мало интересует все человечество, в христианстве человек сам приходит к этому через покаяние. У Ф. М. Достоевского в романе «Братья Карамазовы»: «если Бога нет, то разве все дозволено?». Сквозная проблема 20 века.