- •Философия Канта

- •12 Апреля 2020 г. Эстетика Канта. Философия Фихте и Шеллинга. Введение в философию Гегеля.

- •Иоганн Фихте

- •Гегель (часть 1)

- •14 Апреля 2020 Философия Гегеля

- •21 Апреля 2020 Философия Фейербаха. Марксизм

- •28 Апреля 2020 Неокантианство. Европейский иррационализм

- •Философия жизни

- •Философия Шопенгауэра и Ницше. Русская философия

- •Введение в русскую философию

- •Философия Соловьева и Бердяева

- •Прагматизм

- •Позитивизм. Философия Витгенштейна. Введение в философию языка

- •Философия языка: Витгенштейн и Хайдеггер. Постмодернизм

Прагматизм

Это американская философия. Основатель – Чарльз Пирс. Многогранная личность, многое сделал в науке: считается основателем кибернетики, которая обосновывает искусственный интеллект. Написал две статьи. Это не система мировоззрения, не описание мира и места человека в нем, а это просто метод, позволяющий определить, чем заниматься, а чем нет. Кант разделял критерии научного и ненаучного, это близкая к этому проблематика.

Например, вы находитесь в сомнении, как поступить. Ищете пути решения. Нашли путь решения. Найдя путь, вы уже знаете, что делать с этой проблемой в будущем. То, что вы получаете в результате такого опыта, Пирс называл словом «belief» (верование, убеждение). Понятие истины он считает излишним. По классическим меркам истина есть некое соответствие действительности; если наша теория истинна, значит она адекватна. По Пирсу, единственное, что мы можем знать, — это помогают или не помогают нам наши практические действия для решения проблемы. Мы только считаем, что они правильные (истинные), потому что они вроде как работают.

Принцип Пирса об условно истинной теории: если она помогает нам эффективно решать вызовы, то она правильна. «Прагма» от слова «деятельность». Понятие прагматичного ушло в наш обыденный язык. Истина — это такие убеждения, в соответствии с которыми мы можем удовлетворить наши желания.

Уильям Джеймс- яркий психолог, «Многообразие религиозного опыта». Неважно, есть ли Бог или нет. Если человек стал прихожанином и ему стало лучше, значит для него это и есть истина. То есть, во всём- ориентация на результат.

Большинство современных ученых так или иначе прагматики. Никто не считает, что их теории на 100% истинны. Истинная теория – это такая теория, которая согласуется с опытом и помогает нам решать теоретические и практические задачи. А как это можно перенести на межличностные отношения? Так: сможет ли тот или иной человек удовлетворить мои потребности. Примерно такой взгляд на общение. Но тем самым происходит выход за пределы доброго и злого, должного и не должного; прагматиков интересуют только последствия. Объявляем истиной то, что нам выгодно.

Русская классическая философия стоит на других принципах. Тематика нравственности: Соловьев и Бердяев в уходе от нравственных начал видят кризис. Параллельно в Европе развивается экзистенциализм: Сартр будет пытаться соединить коммунизм и личную свободу. Прагматизм же отлично ложится на капитализм и рыночную экономику.

Джон Дьюи называл прагматизм инструментализмом, а сомнения- проблематичным ситуациями. Любая теория- просто инструмент, не более того, а никакой истины нет. Это отражается на их системе образования: смысл не в знаниях, а в компетенциях (инструментах решения проблематичных ситуаций). Классическая советская модель была взята у немцев и была другой: делает акцент на знания, в результате учащийся формируется как личность. Сейчас англо-саксонская модель (компетентностная) побеждает.

19 мая 2020 г.

Позитивизм. Философия Витгенштейна. Введение в философию языка

Философия языка- ядро современной философии 21 века.

Позитивизм. Что это такое? Нужно сказать несколько слов о важной мировоззренческой дискуссии 20 века, которая велась между представителями сциентизма и антисциентизма (это не школы). Сциентизм исходит из того, что наука- это универсальный метод, с помощью которого возможно решить все проблемы человека (вплоть до личной жизни). Научный метод- единственный метод, дающий достоверное знание. Обратная позиция- антисциентизм. Антисциентисты науку не отвергают, но считают, что далеко не все проблемы решаются с помощью науки, рационального анализа. Допустим, марксизм- яркий пример сциентизма. В Советском Союзе система образования была выстроена так, что наука всё может разрешить- так молодёжь и воспитывалась. Позитивизм, о котором мы сейчас будем говорить, -это классика сциентизма. Пример антисциентизма- это все иррационалисты (Кьеркегор, Шопенгауэр, наш русский философ Бердяев). Дальше был странный пример про аспирантку и социальную психологию.

Позитивизм- влиятельное направление, возникло в 19 веке во Франции. Выделяют: первый позитивизм, второй (эмпириокритицизм), и третий- логический позитивизм (неопозитивизм). Лучше называть последних логическими экмпириками. Какие задачи они ставили (общая для всех проблематика): провести демаркацию науки и ненауки, показать четкую методологию научной теории. Корни этой проблемы можно найти у Канта (Кант он вообще везде, судя по всему). Философия должна способствовать прогрессу научных дисциплин, помогая вырабатывать критерии научного знания.

1. Основателем позитивизма был Огюст Конт. Главное произведение- «Курс позитивной философии». Самое главное, что нужно запомнить- это закон «трёх стадий» и закон «постоянного подчинения воображения наблюдению».

1) Закон трёх стадий. Любое знание в своём развитии проходит три стадии: теологическая, метафизическая, научная (позитивная). Пример- астрономия: сначала планеты назывались именами греческих и римских богов, считались вечными существами. Метафизическая стадия астрономия- астрология. По форме похожа на науку: она рациональна, понятийна все сводится к закономерностям и расчетам. Но в основе лежит чисто метафизический принцип, что планеты оказывают влияние на судьбу всех живых существ. Затем наука должна пройти этап очищения от метафизического содержания (убрать понятия, которые ни доказать, ни опровергнуть нельзя). В 17 веке из астрологии родилась астрономия. То же самое было с химией: (1) поклонение стихиям и камням- (2) алхимия (идеи получить универсальный растворитель, дойти до первоматерии, создавать из всего золото, бессмертие для тела)- (3) химия.

2) Позитивизм позволяет очищать науку от метафизики. Для этого нужно всегда оперировать только непустыми понятиями. Все остальное- ваше воображение. Критерий вроде простой, но неоднозначный.

Далее он дает структуру науки. Конт считается основателем социологии как науки. Он называл её социальной физикой, которая выводит всеобщие закономерности человеческого общежития. Цель- обобщить все достижения наук, с тем, чтобы это способствовало социальному прогрессу, улучшало жизнь людей. Однако в его строении наук гуманитарные науки отсутствуют. Когда мы с вами разбирали неокантианство, там тоже была такая проблема: гуманитарное знание не всегда дает всеообщее, универсальное знание.

Сейчас мы критически относимся к тотальному контролю государства. А Конт считал плюрализм мнений болезнью общества. Должна победить только одна точка зрения. Он приходит к этому не потому что мыслит себя диктатором или пророком. Он просто размышляет как физик, естественник: ненормально, что существует миллион мнений, как жить. Споры допустимы, но нужно прийти к одной точке зрения. Он это хочет воплотить в социально-политической сфере. Это не апология диктатуры (хотя по факту оно может в это вылиться), но в 19 веке об этом не думали.

Позитивистская мораль. Конт ввел понятие альтрузма: жить ради других, общественный интерес ставят выше личного. Верил в прогресс и считал, что остановить его невозможно.

Джон Стюарт Милль (1806-1873). «О свободе»- настольная книга либерала, как «Капитал» для марксиста. Он тоже позитивист, но считал, что свобода мнений и плюрализм необходимы. Дается аргументация, почему: запрещенное может оказаться истинным; в процессе спора приходят к истине. Если вы что-то запрещаете, вы тормозите прогресс.

Почему он вошел в историю развития права? Отстаивал права женщин и всеобщее избирательное право. Этическая концепция в основе- утилитаризм. Согласно утилитаризму, возможно создать универсальные этические прицнипы. Это такие правила, соблюдая которые человечество имеет наименьшее количество страданий и наибольшее количество наслаждений. Принцип эмпирический, по его мнению. Интересно столкнуть это с этикой Канта, ведь он считал, что этика не выводится из эмпирического, т.к. в этом случае не получается сформулировать общезначимые правила: все по-разному понимают страдание и удовольствие. Милль это осознаёт, но настаивает на всеобщем избирательном праве: мы не создадим общества полностью без страданий для всех, но дайте хотя бы право голоса на выборах. Иначе наслаждается только узкая группа.

2. Второй позитивизм. «Эмпириокритицизм»- «критика опыта». Вторая половина 19 века, Эрнст Мах (Австро-Венгрия) и Рихард Авенариус (Швецария).

Мах обращает внимание на то, что критерий разделения научного и ненаучного по пустым понятием недостаточен. Метафизика таким образом все равно в науку проникнет. Также может произойти разрыв непрерывности опыта. Считал, что нужно заниматься очищением опыта. Проблема в том, что научный язык пользуется понятиями субьет- объект («Я» и «не-Я»). Это базовый принцип, на котором выстраивается описание мира. И поэтому метафизика неизбежна, ведь мы разделяем то, как мир мы видим, и какой он сам по себе. Как только вы ставите это проблему, вы начинаете уходить от эмпирического опыта и в наше мышление проникает метафизика. Подлинная наука избегает этого дуализма внутреннего и внешнего, материального (что дано органами чувств) и идельного (мое сознание, кооторое это воспринимает). Они поставили себе задачу создать такой язык, чтобы не было понятий «вещь в себе» и «вещь для нас». Для них материализм- тоже метафизика. Никто не видит «материю» как таковую. Корень проблемы они видят в разделении на субъет и объект.

Эрнст Мах интересовался психологией и физиологией, будучи физиком. Стоит запомнить его понимание науки, для чего она необходима (важно в плане понимания прагматизма). Для Маха наука- инструмент приспособления к миру. Принцип экономии мышления- на познание затрачивается ровно столько энергии, сколько необходимо для адаптации. Наука- поиск эффективных инструментов биологической адаптации. Это корни дарвинизма, по сути. Критика объективной истины и перспективизм Ницше тоже уходят к адаптации.

Рихард Авенариус будет развивать эти идеи. Задача философии- получение чистого опыта. Вся история интеллектуальной культуры- уничтожение противоположности внутреннего и внешнего, духа и материи. Они и не идеалисты, и не материалисты.

Воспрос из чата: что понимается под адаптацией? Идея научного описания мира не должна претендовать на истинность или ложность. Речь идет лишь о том, что наука помогает нам выживать (а не ищет объективную истину). Именно это они имеют в виду под адаптацией. Кстати, Соловьев намеревался оправдать и критерии красоты, и объективной истины. Он критиковал позитивистов из-за отрицания ими существования истины. Прагматики мыслят в том же направлении.

3. Третий позитивизм- это классика. Логический эмпиризм- отправная точка современной философии науки в плане демаркации науки и ненауки. Что сделали логические эмпирики? Сформулировали классическое представление о том, что такое наука. Их, конечно же, тоже критиковали.

Логические позитивизм сформировался в 1920-е гг. на основе Венского кружка. Все эмигрировали в США в период войны. Современная американская философия основывается в т.ч. на позитивизме (в соединении с прагматизмом). Научное миропонимание Р. Карнапа- в нём озвучена их позиция.

Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Его философия связана с логическим позитивизмом неразрывно, но он был сам по себе. Родился в богатейшей семье Австро-Венгрии. Учился в Кембридже. Всю жизнь страдал депрессией. Все своё наследство передал художникам и писателям, благодаря его помощи многие встали на ноги. В 1916 г. ушел добровольцем на фронт. Свой философский трактат написал в окопах. Много лет был в плену, но сумел передать знакомым свой трактат, который стал для Венского кружка настольной книгой, фундаментальной методологией. Он все наметил, а они превратили в полноценный проект.

Тезисы позитивизма. Классическое понимание науки: кто такой ученый, о чём наука.

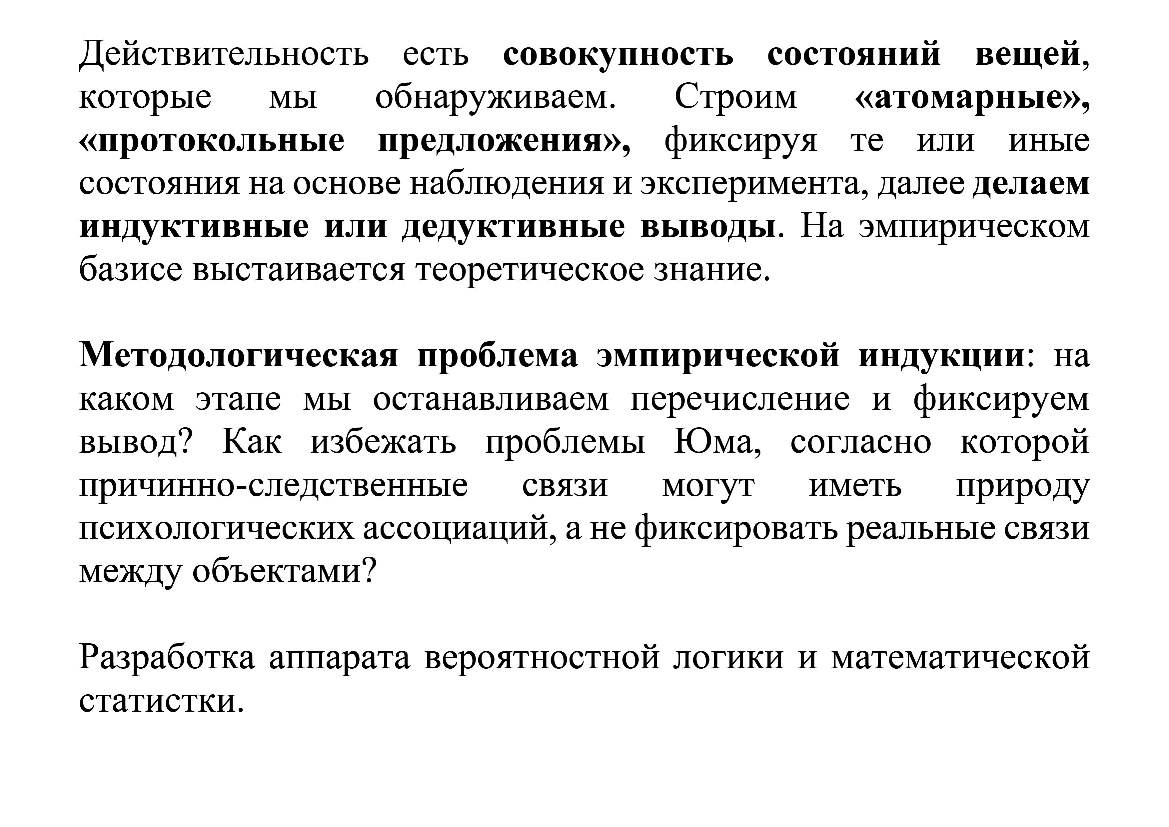

1) Гносеологический феномализм. Все научное знание нужно свести к эмпирическим данным, никаких пустых понятий не должно быть.

2) Обоснование и конечный выбор теорий- только методом эксперимента.

7) Верификация. Критерий: знание только тогда научно, когда вы можете его эскпериментально подтвердить.

3) Дескриптивизм. Наука занимается описанием мира; мы отказываемся искать сущности явлений (эссенциализм).

4) Формально-логический анализ. Здесь остановимся на проблемах философии языка. Любое наше знание о мире всегда выражено на языке. Язык может быть понятийным, язук жестов, образов- всё это язык. Мы не можем накапливать и передавать знания без языка.

Из чего состоит язык? Очевидно, что из слов. Но помимо этого, есть правила, с помощью которых мы соединяем слова в предложения. Грамматика иностранного языка – это об этом. Синтаксис- это правила построения предложения. Логика: есть логика высказываний, логика предикатов и др. В основе языков логики тоже есть свои правила. В химии тоже есть правила, как обозначаются соединения и формулы.

То есть, в каждом языке помимо собственно слов есть ещё логика (структура). Впервые увидили проблему: вы можете заниматься научным поиском и строить теории, но можете путаться в правилах языка. Проблемы, казалось бы, звучат осмысленно, но вы не знаете всех правил языка.

(1) Например, что происходит на улице? Люди говорят: да ничего. А что такое ничто? На языке это лишь отрицательное местоимение, за ним ничего не стоит.

(2) Вася Пупкин есть студент.

В русском языке «есть» опускаем, но мы его подразумеваем. Вася- можем ли мы эмпирически проверить, что он существует? who? Покажи паспорт. Вроде есть. Можем ли мы проверить, что он студент? Покажи студак, приказ о зачислении. А что такое «есть? Из него образуется фундаментальное понятие «бытие». Определите, что такое жить, быть, существовать… Логические эмпирики говорят следующее: этот вопрос бессмысленный. За глаголом ничего эмпирического не стоит, он связывает объект и субъект.

(3) Более изысканный пример: автомобиль может разогнаться за 5 секунд до 100 км/ ч. Где в этой машине потенция развить такую скорость? С позиций русского языка это нормальный вопрос. Потенция- это вообще Аристотелев язык. Но на самом деле вопрос ненормальный: это просто факт и свойство двигателя. Мы ошиблись, путаясь в синтаксисе языка.

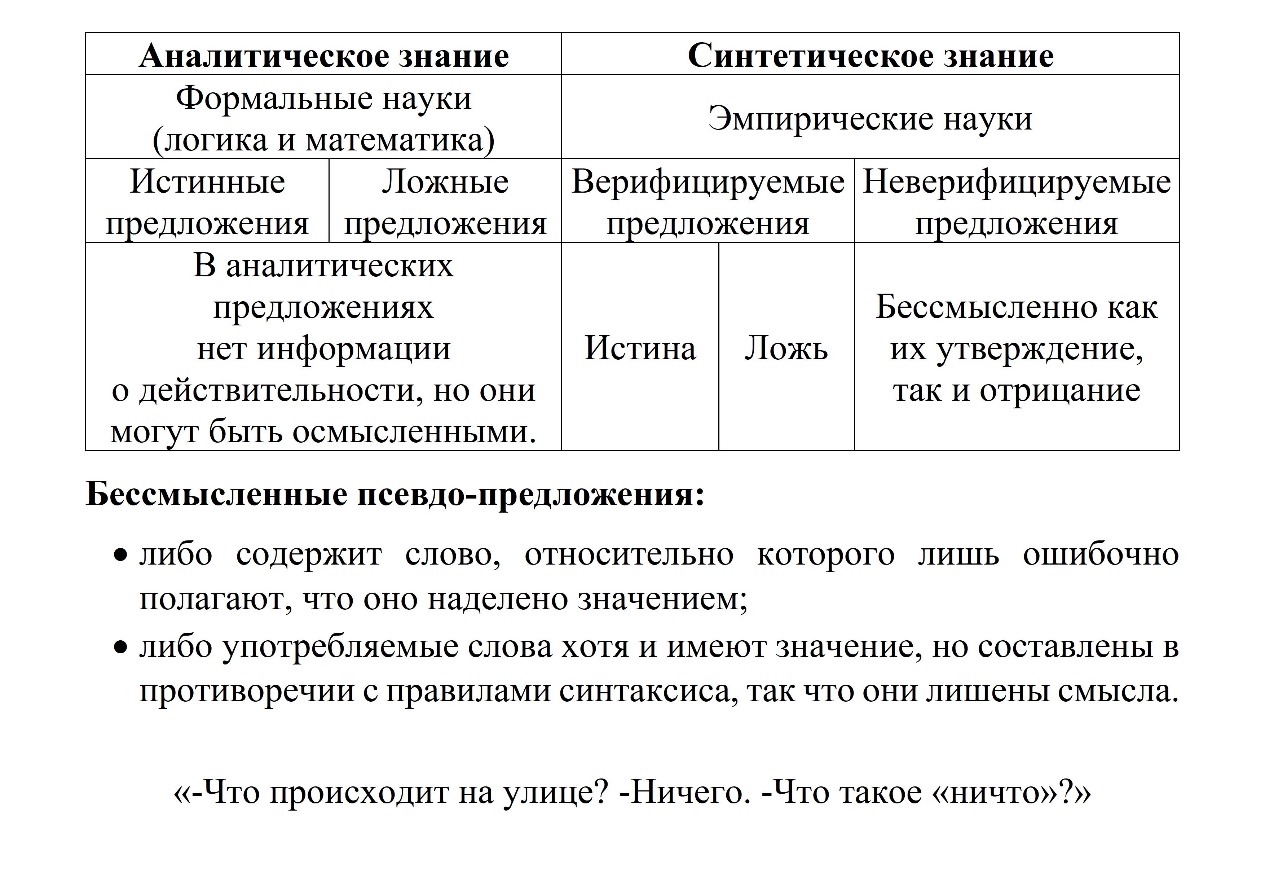

Эмпирики считают, что есть класс бессмысленных псевдо-предложений. Они либо содержат слово, относительно которого лишь ошибочно полагают, что оно наделено значением,;либо употребляемые слова наделены значением, но составлены не по правилам синтаксиса (что тоже лишает их смысла).

Логика языка: помимо самих слов есть проблемы структуры языка. Для решения этой проблемы предложили создать универсальный язык науки для всех дисциплин. Много ученых присоединилось к этому проекту.

1. Язык- это слова. Все понятия должны быть сведены к эмпирической базе (никаких пустов понятий).

2. Язык- это синтаксис. Смотри 4 и 5 пункт тезисов. Формально- логический анализ- универсальное средство решения проблем. Выделяли формальные и синтетические науки.

Синтетеческое знание = эмпирическое знание. Верифицируемые знания можно доказать или опровергнуть.

Аналитическое знание не дает сведений о мире. Поясню: математика- это тоже язык, у которого есть свои правила (логика). Математическая логика (разрабатывалась Фреге) может помочь в описании мира явлений. Нельзя путать формальное и содержательное знание. Математика и логика не имеют никакого отношения к эмпирическому знанию, они о форме знаний. Например, деканат ЮФ находится или не находится на 4ом этаже. Логически предложение построено верно, но ориентироваться по зданию нам это не поможет.

Нужно создать искусственный язык науки, придумать атомарные (максимально простые) явления, из которых, как из кирпичиков, можно построить здание науки.

Таким образом, понятия в этом новом языке- атомарные явления, структура этого языка- математика, знание верифицируется на практике (эксперимент). В чем главная проблема логических эмпириков? Их проект сводился к тому, что мы можем выстраивать язык, отталкиваясь на эмпирические основы. Но понятие пространство, время, масса нельзя выяснить эмпирией. Метод индукции: возникает проблема Юма. Он говорил, что мы не можем доказать объективный характер причинно- следственной связи. На каком этапе мы говорим, что это произошло из-за этого, а не из-за другого? Непонятно, поэтому индуктивные выводы носят вероятностный характер. В связи с этим был разработан аппарат вероятностной логики и математической статистики.

Эмпирики верили в возможность создания универсального языка науки, но у них не получилось. Дело в том, что и верификация тоже не надежный метод: вы всегда можете найти аргументы, которые подтверждают ваши гипотезы. Но если вы нашли аргументы за, означает ли это, что истина? Вам, как судье, дают доказательства. Но это не всегда означает, что подсудимый виновен. К. Поппер: вы легко накопите подтверждение верности астрологического прогноза, но это не подтверждает его научность.

26 мая 2020 г.