- •Философия Канта

- •12 Апреля 2020 г. Эстетика Канта. Философия Фихте и Шеллинга. Введение в философию Гегеля.

- •Иоганн Фихте

- •Гегель (часть 1)

- •14 Апреля 2020 Философия Гегеля

- •21 Апреля 2020 Философия Фейербаха. Марксизм

- •28 Апреля 2020 Неокантианство. Европейский иррационализм

- •Философия жизни

- •Философия Шопенгауэра и Ницше. Русская философия

- •Введение в русскую философию

- •Философия Соловьева и Бердяева

- •Прагматизм

- •Позитивизм. Философия Витгенштейна. Введение в философию языка

- •Философия языка: Витгенштейн и Хайдеггер. Постмодернизм

28 Апреля 2020 Неокантианство. Европейский иррационализм

Сегодня мы сравним рациональные и иррациональные подходы понимания человека (вторая половина 19- первая половина 20 века). Что же из себя представляло движение неокантианства? В начале 20 века практически все гуманитарии были либо неокантианцами, либо так или иначе определялись по отношению к неокантианству. Главная проблема- методология гуманитарных наук. Многими решениями мы пользуемся до сих пор, они стали классическими. Но это классика, которая осталась в прошлом; кризис неокантианства пришелся на Первую мировую войну. Война обнажила те проблемы, на которые эта теория не смогла дать ответы.

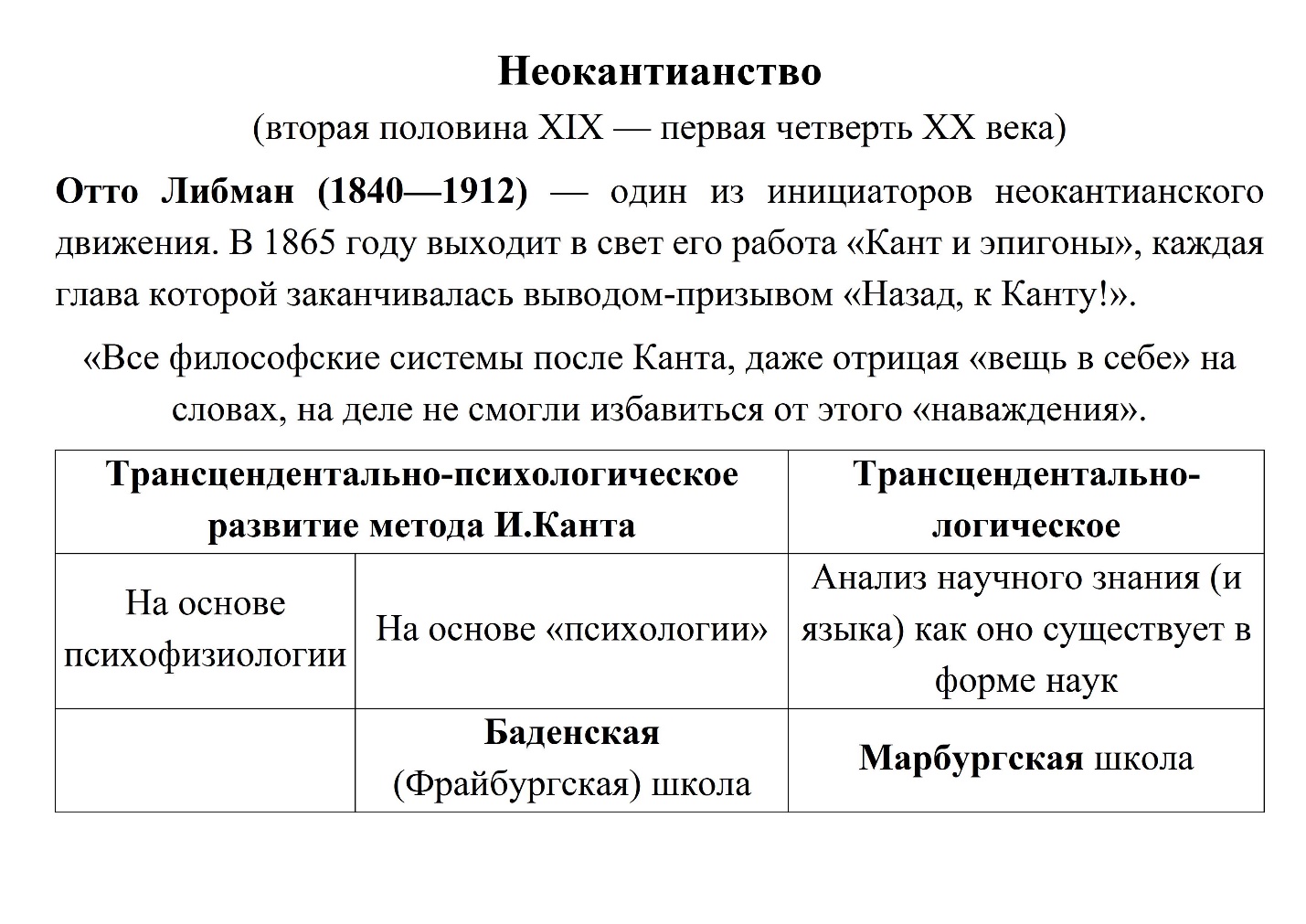

Считается, что основателем неокантианства был Отто Либман (это немецкая философия). Главный лозунг движения- «Назад, к Канту». В целом их интересовала история и проблематика социальных наук. К тому времени, когда появилось это течение, оформилось две методологии социального анализа: диалектическое (гегельянское) и материалистическое (марксистское) понимание развития истории. Их роднит:

1) Методология- диалектика и исторический подход (историцизм, единство исторического и логического). И по сей день любое явление гуманитарной сферы рассматривается с использованием исторических подходов.

2) Понимание того, что есть человек. И Гегель, и Маркс воспринимают человека как продукт внешних условий. Гегель это выражает идеалистически: на человека влияет национальная идея (культурные особенности, традиции), в рамках которых человек формируется как личность и обретает свои индивидуальные черты. Маркс смотрит на человека как на продукт общественных отношений. Квинтэссенция это подхода- классовый подход (классовая психология объясняет специфику личности и критерии выбора через принадлежность к классу). То есть оба подхода считают, что внешние факторы определяют индивидуальность.

Что же предложили неокантианцы в противовес этим идеям? Они критиковали Гегеля и Маркса за то, что они потеряли единичную личность (Маркс в классах, Гегель- в народах). В этом и заключается смысл лозунга «Назад к Канту». Помните главный вопрос философии у Канта (кто такой человек)? Они пытались перестроить кантианскую систему так, чтобы в ней не возникало понятие «вещь в себе». Не всегда получалось удачно, но это была их цель. Они хотели уйти от этой проблемы, найти методы поиска достоверного знания.

Но для нас важна их методология социального познания. Кант исходит из того, что то, мы сами конструируем картину мира, опираясь на врожденные формы. Другими словами, он призывает нас смотреть на мир как на нечто, созданное нашим сознанием. Современная нейропсихология стоит на тех же позициях, только объясняет это по-другому. Как же этот подход был использован для анализа общества и человека? Неокантианцев мало интересовали априорные формы, их больше интересовали апостериорные формы (полученные из жизненного опыта человека). Они будут рассматривать культуру как продукт человеческого продуктивного воображения (по Канту). Можно проанализировать культуру, выявляя её законы и принципы. Мы все видим мир по-разному, в том числе потому, что существуем в рамках разных культур. Но принципы устройства культур можно обобщить, это и будут «очки», через которые можно изучить общество.

Внутри неокантианцев сформировалось три основных направления.

1. Первое направление пыталось решение проблемы (понимание форм и структур в основе нашего понимания) свести к физиологии. Но в 19 веке не было подходящего инструментария, позволяющего нащупать доказательства этого тезиса.

Два других- Баденская и Марбургская школы -названы по городам, где жили ученые.

2. Маркбургская школа - трансцендентально-логическое развитие метода Канта. Пытались любое научное знание (естественно-научное либо гуманитарное) рассмотреть через анализ языка.

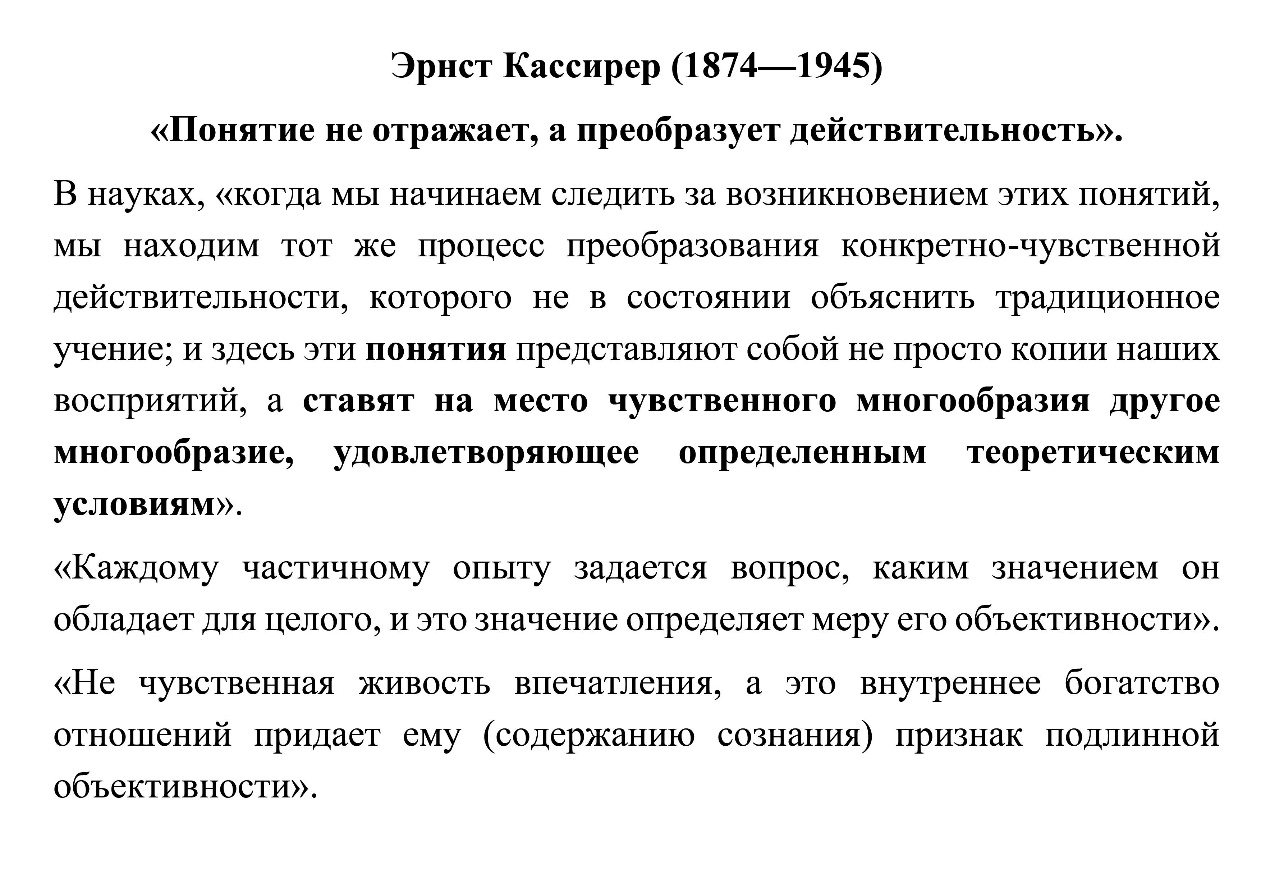

Её основателем был Герман Коген (1842-1918). У него был афоризм: «Звёзды существуют не в небе, а в учебниках астрономии». Более содержательно его выразит другой мыслитель этой школы, Эрнст Кассирер: «Понятие не отражает, а преобразует действительность».

В самом общем виде можно выделить два направления в плане понимания способа, как формируются наши знания о мире: эмпиризм и рационализм. Мы с вами позднее обсудим, что в 20 веке спор, начавшийся еще в Новое время, разовьётся на новом витке.

Эмпирики пытаются показать, что все понятия, которыми мы объясняем мир, берутся из чувственной действительности. Мы формируем понятия, разбираясь с нашим чувственным опытом. Они любой язык любой теории сводят к чувственному опыту (экспериментальная проверка- основный метод).

Рационалисты же исходят из того, что на самом деле всегда первичен язык, а не эмпирический опыт. Мы сначала создаём какую-то сетку понятий (рыболовная сеть, которую мы кидаем в море чувственного опыта), и с помощью неё что-то вылавливаем. Язык первичен по отношению к чувственному опыту, именно так устроены все научные теории. Пример из физики: есть три закона механики, вся вселенная- набор мельчайших частиц вещества, которые друг с другом взаимодействуют по этим законам. Как с помощью этого языка описания (этой сетки) описать электромагнитные волны? Да никак, в рамках этого языка этих волн просто не существует. Наше знание всегда выражено на языке, невозможно его выразить или передать иначе. У Канта ведь тоже был афоризм, вы его помните: «Рассудок диктует законы природе».

Еще раз поясню афоризм Когена. Звёздное небо многие века было символом удивления перед красотой, бесконечностью, необъяснимостью этого мира. И как же его понимали древние египтяне? Объясняли мифологически: Солнце — это глаз бога Ра (или его колесница), а Луна- глаз бога Ра, который вырвал его дядя, Сет. Древний египтянин смотрит на мир сквозь призму своего языка, своих понятий. Наше восприятие определяется нашим языком. Мой любимый образ: язык- сеть рыбака, для разных целей есть разные сети.

Вопрос из чата: «Понятие преобразует действительность». Есть солнце и есть разные языки, которые его объясняют. Мир египтянина и астрофизика. То, как они воспринимают солнце, очень различается в силу понятийных различий. Действительность одна и та же, но мир воспринимается по-разному.

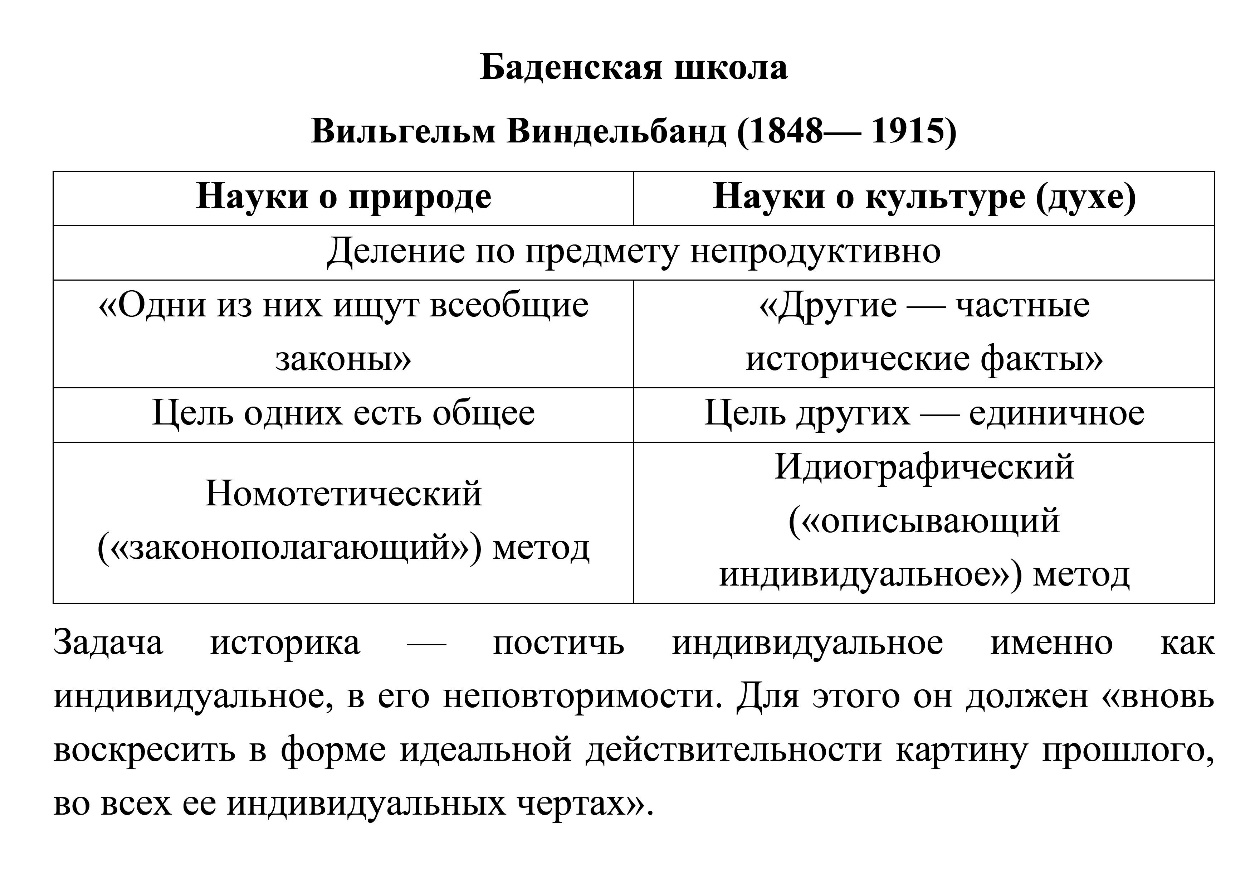

3. Баденская школа -психологическое развитие метода Канта. Вильгельм Виндельбанд- очень знаменитый немецкий философ. Именно он придумал классическое разделение естественных и гуманитарных наук (привет, СЕ). До 1920-х гг. говорили «науки о материи и природе», «науки о духе» (а не о человеке). В сфере духа по Гегелю есть особые системы (право, мораль, государство, культура), которые формируют духовную составляющую человека. Современный научный язык поставил в центр человека, поэтому науки стали «гуманитарными».

Деление наук по предмету, как считал Вандельбанд, непродуктивно: человека можно рассмотреть с позиций биологии (и это будет наука о природе) или с позиций психологии и юриспруденции. Или материальный артефакт: физики с помощью радиоуглеродного анализа скажут, когда он был создан, а можно объяснить с позиций истории.

Он видит различие в методологии:

Естественные науки единичное подводят к общему, формулируют всеобщие законы, и для них единичное- частный случай всеобщего закона. Любое явление, которое не укладывается в закон, рушит всю теорию (исключений быть не должно). Выявление всеобщих закономерностей- номотетический метод.

Для гуманитарных наук гораздо важнее индивидуальность (идеографический метод). Изучая литературное произведение, важно выяснить его уникальные особенности (что вас в нём восхитило?). Они, конечно, потом тоже будут обобщать, но на первом плане- постижение уникальных явлений.

Обратите внимание, что Гегель и Маркс пытаются мыслить с позиций общих законов, а значит, ближе к естественникам. А вот неокантианцы, наоборот: мы начинаем с человека и заканчиваем человеком (отталкиваемся от единичного).

Главный интерес- история. Почему история? Идея национального государства- очень молодая идея, возникла на сломе феодализма, когда в ходе буржуазных революций наметился уход от монархической формы правления. Все были поддаными конкретного монарха, обладали правами, которые он им даровал. Убирая монарха, нужно было перестроить понятие государства. Государство стало выражением воли народа. Возникла идея нации, говорящей на одном языке. Самый яркий пример: конституции революционной Франции, «государство для французов». Гражданина гражданином делает то, что он француз. Эта идея была крайне актуальна для Италии и Германии. Проблема такая: французы исторически всегда были французскими гражданами? А немцы? В Германии огромное количество диалектов, если вы приедете в Баварию, там совершенно другие произношение и слова. Мы в основном учим Берлинский вариант. В России то же самое: понятие “русский” исторически увязывается с Иваном III. У нас до сих пор окают и акают, диалекты никуда не делись.

В во времена появления национальных государств возникла мысль, что история в первую очередь должна выполнять политический заказ. Ей нужно обосновать, что народ существует чуть ли не с сотворения мира. В 19 веке проблематика гуманитарных наук свелась к вопросу: возможно ли превратить историю не в идеологическую основу власти, а в объективную науку, дающую общезначимые результаты для всех людей?

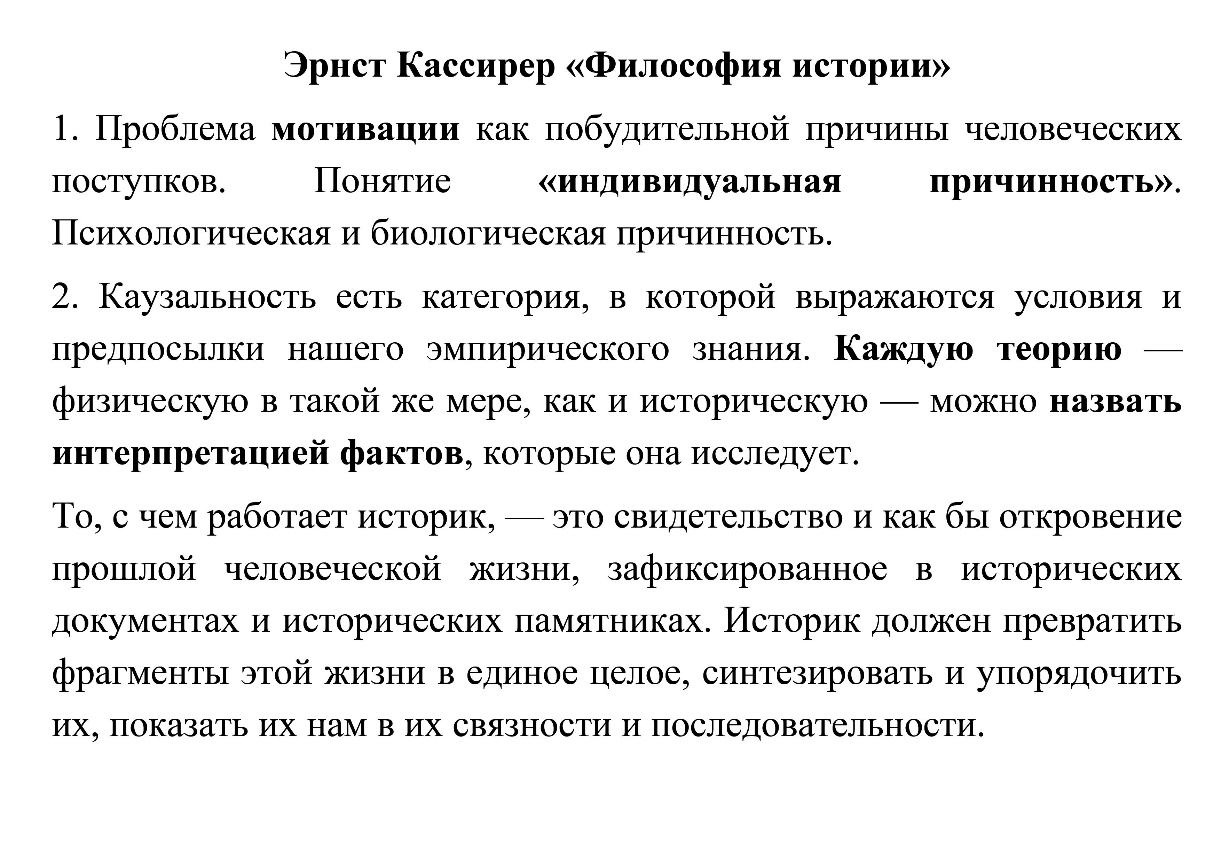

Классический путь КассИрера: для него культура- то, что творят люди (ноуменальный мир, плод свободного творчества). Мы должны выявлять в культуре индивидуальную причинность. Есть конкретный человек, и мы должны понять, на что он опирается, что для него критерии выбора; мы пытаемся рационально осмыслить поведение через факторы, которые на него повлияли. Далее мы обобщаем и поднимаемся с одного человека до уровня культуры, с индивидуальной причинности- до норм и традиций.

Возникает сложный вопрос, характерный для всей гуманитарной сферы: гуманитарий не способен четко видеть границу между объектом и формой своего знания об этом объекте, «как если бы он путал природу и физику». Для физика природа- объект, а теория- язык описания, он никогда это не перепутает. В гуманитарной же сфере задача заключается в том, что мы пытаемся понять другого человека, почему он ведет себя так, а не иначе. Но главная проблема в том, что у нас у самих своя индивидуальная причинность и мы неизбежно навешиваем на другого свои представления о мире. Как этого избежать? Как убрать субъективное, «отсебятину»? Вот в чем проблема гуманитарных наук. Например, если мы хотим понять, как понимал мир древний египтянин, мы должны свои современные взгляды убрать за скобки, отказаться от них.

Отсюда проблема перевода, важнейшая тема гуманитарной сфера. Перевод — это не просто подбор близких по значению слов (это копирование дефиниций). В других языках есть особые смыслы и значения, синонимы, которых в нашем языке может и не быть, поэтому любой перевод — это всегда интерпретация. По этой же причине международные договоры составляются на всех языках сторон- участников, иначе не избежать языковых и юридических коллизий. Мы не можем до конца выйти за пределы своих субъективных взглядов о мире. Можно подготовить хорошего переводчика- синхрониста, но переводить прозу и особенно поэзию — это талант, это сфера искусства. А значит в этом мало последовательностей и алгоритмов, которыми можно легко обучиться. Смысл этого примера: понять другого человека тяжело, мы склонны ставить в центр мироздания себя любимых. Кассирер: «Интеллектуальный воображаемый синтез и есть то, что мы зовем историей». Но без него нас нет, мы продукты истории.

Герменевтика- искусство толкования, понимания. Метод понимания другого человека должен стать фундаментальным методом гуманитарных наук.

Виндельбанд смотрит на культуру как на разумное творчество людей; выявление общих формы и структуры, характерных для культурного сообщества – задача философии культуры и способ познания человека.

Виндельбанд поставил актуальную до сих проблему (см. слайд): «Быстрый прогресс технической цивилизации...». Всю науки и достижения можно использовать для счастья людей (гуманистического идеала). Но были созданы национальные государства, которые активно развивали свои культуры, встали на путь сильной дифференциации с другими культурами. Вместо космополитического единства назревали конфликты по национальному признаку. В конце 19 века в Европе были созданы два политических блока, которые интенсивно готовились к войне, которая грянула в 1914 г. не на пустом месте.

Неокантианцы, так же, как и Кант, были противниками войн. Они пытались выстроить идеал, в котором остаются все национальные культуры (разумное свободное творчество), но они гармонично сосуществуют. Для этого нужно найти то, что объединяет всех людей. Это самосознание разума, по мнению неокантианцев. Это выражается в том, что в случае конфликта мы можем сесть за стол переговоров и выработать компромисс. Для них культура в целом- продукт разумного творчества. Главное проявление разумности в плане коммуникации- в способности договориться.

Но закончилось всё Первой мировой войной. Она ознаменовала крах прежнего мировоззрения. Война показала, что люди используют свой разум для убийства себе подобных в огромных количествах (отравляющий газ). То есть развитие науки и техники шло в разрыве с гуманистическими идеалами. Возник логичный вопрос: настолько ли разумен человек, как его понимал Кант и неокантианцы? Ведь он считал, что человека отличает автономия воли. Но как с позиций неокантианства объяснить причину войны? Маркс объяснил это так: есть узкие группы буржуазии, которым нужны рынки сбыта. А неокантианская методология, исходящая из единичного человека, просто не справляется с объяснением этого. Не такие уж разумные, раз не смогли договориться. Этот тезис породил всплеск интереса к иррациональным теориям, понимающих человека как существо, движимое страстями и аффектами, а не рациональной причинностью.

К Риккерту восходит понятие системы ценностей, ценностного подхода. Таким образом он предлагал дифференциировать различные культуры.