студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

7.2 ] |

Интерференция монохроматических волн |

531 |

|

Чередование максимумов и минимумов интенсивности, ха- |

|

рактерное для интерференции, связано с изменением |

знака |

|

. |

|

|

В тех точках, где 2$ , интенсивность максимальна

и равна 2 1 2 2. Геометрическое место точек, удовлетворяющих этому условию, образует максимум (полосу) -го порядка. Там, где 2 1 $, возникают минимумы интенсивности (темные интерференционные полосы), для которых

2 |

1 |

2 |

. Контраст интерференционной картины приня- |

||||||

|

2 |

||||||||

то характеризовать величиной видности 2 , определяемой равен- |

|||||||||

ством |

|

|

2 |

+ + |

|

2 1 2 |

|

|

(7.5) |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

+ + |

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

1 2 |

|

|

|||

Видность максимальна и равна единице при равных амплитудах 1 2 (при этом : 0). Видность близка к нулю, когда интенсивность одной из интерферирующих волн существенно больше другой.

Принцип суперпозиции справедлив, в силу линейности уравнения Гельмгольца, и для комплексных амплитуд (см. § 4.2): комплексная амплитуда результирующей волны 7 D

равна сумме комплексных амплитуд 71 1 D 1 и 72

2 D 2 слагаемых волн:

7 71 72

Соответственно, интенсивность результирующей волны

: 2 7 2 есть

|

: 71 72 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Последнее равенство можно записать в виде |

|

|

|||

2 7 |

2 7 |

|

, |

(7.6) |

|

: 71 |

2 |

1 7 7 72 |

|||

|

|

2 |

1 |

|

|

где знак означает |

комплексно-сопряженную величину, |

:1 |

|||

71 2 и :2 72 2 — интенсивности слагаемых волн. Интерференционный эффект определяется двумя последними

слагаемыми в (7.6): 717 |

и 7 72 — это два комплексно-сопря- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

1 |

7 72 2 Re 7 72. |

|||||

женных слагаемых, поэтому 717 |

|||||||||||||||

Таким образом |

|

|

|

|

|

|

2 |

1 |

|

|

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

: 7 |

1 |

2 7 |

2 2 Re 7 7 |

2 |

|

(7.7) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

1 |

|

|

|||

Ясно, что интерференционное слагаемое в (7.3) имеет тот же |

|||||||||||||||

вид, что и в (7.7): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 Re 7 7 |

2 |

2 Re |

1 |

D 1 |

2 |

D 2 |

2 Re |

|

D |

|

|||||

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|||

2 1 2

532 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

Большинство эффектов интерференции и дифракции, которые будут рассматриваться в данной и последующей главах, наилучшим образом иллюстрируются на примере видимого света, т. е. электромагнитных волн с 400–700 нм. При этом эффект интерференции проявляется в виде чередующихся светлых и темных полос на экране наблюдения.

Рассмотрим несколько характерных случаев интерференции монохроматических волн.

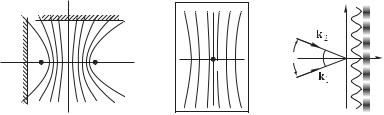

Интерференция сферических волн 1). Две сферические волны излучаются точечными источниками 91 и 92 (рис. 7.1). Комплексные амплитуды волн в точке наблюдения 6 есть

71 |

0 |

D 1 , |

72 |

0 |

D 2 |

|

|

||||

#1 |

|

#2 |

|

||

(мы полагаем, что источники излучают синфазно, с одинаковой амплитудой), 1 и 2 — расстояния от источников 91 и 91 до точки наблюдения.

Разность фаз |

колебаний |

в точке наблюдения , |

где 2 1 |

— разность |

хода волн, приходящих в точку |

наблюдения. При (разность хода равна целому числу длин волн) разность фаз 2$ и, следовательно, получаем интерференционный максимум -го порядка.

При 2 1 2 получаем интерференционный минимум.

Геометрическое место точек, для которых 2 1

— это гиперболоиды вращения. Таким образом поверхности интерференционных максимумов и минимумов — гиперболоиды, сечение которых плоскостью, в которой лежат источники 91 и 92 (плоскость рисунка) показаны на рис. 7.1.

Ясно, что форма полос, наблюдаемых на каком-либо плоском экране, зависит от положения этого экрана. Например, если плоскость наблюдения перпендикулярна линии 9192, соединяющей источники (плоскость П1 на рис. 7.1), то интерференционные полосы имеют вид чередующихся светлых и темных колец.

Если экран расположен параллельно линии 9192 (экран П2), то интерференционные полосы представляют собой семейство гипербол — почти параллельных прямых, если ограничиться

1) Нелишне напомнить, что поперечные электромагнитные волны в принципе не могут быть сферическими; их элементарный источник — не точка, а колеблющийся диполь. Тем не менее, в оптике нередко пользуются приближением сферической волны (точечного источника и точечного фокуса). Это означает, что интересующий нас участок волнового фронта имеет сферическую форму с точностью до малых поправок. Если же кривизна фронта существенна лишь в одной плоскости, а в ортогональной плоскости пренебрежимо мала, используется приближение цилиндрической волны.

7.2 ] |

Интерференция монохроматических волн |

533 |

достаточно малой областью вблизи центра экрана (точка на

рис. 7.2).

Целое число называется порядком интерференции. Нулевой порядок интерференции соответствует разности хода 0 (геометрическое место точек нулевой разности хода — плоскость симметрии на рис. 7.1).

|

O |

Ï2 |

|

|

x |

|

|

|

|

|

z |

Ï1 |

S1 |

|

O |

|

|

|

S2 |

|

|

||

|

O |

|

|

|

|

|

Рис. 7.1 |

Рис. 7.2 |

|

Рис. 7.3 |

|

Если рассматривать небольшую область наблюдения, в которой амплитуды колебаний двух слагаемых волн примерно одинаковы: 0 1 0 2 , то получаем

: 2:0 1 , |

(7.8) |

7 |

|

где — скорость волны, :0 — интенсивность каждой из волн в плоскости наблюдения.

Формула (7.8) имеет универсальный характер, она справедлива при интерференции любых монохроматических волн одинаковой частоты и интенсивности.

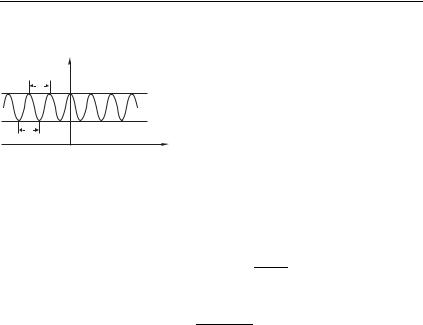

Интерференция плоских волн. Рассмотрим результат интерференции двух плоских волн, волновые векторы !1 и !2 которых составляют углы # с осью и лежат в плоскости рис. 7.3.

Проекции векторов !1 и !2 на ось равны нулю. Комплекс-

ные амплитуды волн есть соответственно, 7 |

1 |

|

D 1 1 , |

||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

72 2D 2 2 (см. § 1.2). Поскольку 1 |

#, 2 |

|

|||||

#, а -компоненты векторов 1 |

и 2 одинаковы и равны |

||||||

1 2 #, то имеем |

|

|

|

|

|

|

|

71 , 1D ' ' , 72 , |

2D |

' ' |

|||||

Результирующую картину интенсивности найдем, используя |

|||||||

общее соотношение (7.4): |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

(7.9) |

: 1 2 2 1 2 2 # |

|

||||||

Она не зависит от , т. е. одинакова в любой плоскости наблюдения и поскольку она не зависит от , то в любой

534 |

|

Интерференция волн |

|

|

|

|

[ Гл. 7 |

||||

плоскости картина имеет вид чередующихся светлых |

|||||||||||

и темных полос, параллельных оси (т. е. перпендикулярных |

|||||||||||

|

I |

|

плоскости рисунка). Функция : |

||||||||

|

|

показана на рис. 7.4. |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

l |

Imax |

|

Расстояние |

между |

двумя |

со- |

||||

|

седними максимумами интенсивно- |

||||||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

Imin |

сти |

(интерференционными |

полоса- |

||||||

l |

|

|

ми) |

или |

между |

двумя |

соседни- |

||||

O |

x |

ми минимумами называют шириной |

|||||||||

|

|||||||||||

|

Рис. 7.4 |

|

интерференционной полосы |

(рас- |

|||||||

|

|

стояние на рис. 7.4). Переход от |

|||||||||

одной светлой полосы к другой соответствует изменению аргу- |

|||||||||||

мента косинуса в (7.9) на 2$ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 # 2$,

откуда

|

|

|

|

|

|

2 |

|||

|

Обозначая через * угол схождения волн (* 2#), получаем

|

|

(7.10) |

2 '2 |

или для малых углов схождения: *2 *2

|

|

(7.11) |

|

' |

|

В оптике, в силу малости |

5 10 5 |

см), для получе- |

ния достаточно широких полос ( 0,1–1 см) угол схождения волн * приходится выбирать малым ( 10 4–10 5 радиан), поэтому практически всегда можно пользоваться приближенным выражением (7.11).

Для оценки минимально возможной ширины полосы необходимо, разумеется, использовать точное соотношение (7.10). Из него следует, что минимальная ширина интерференционных полос достигается при * $, т. е. при интерференции встречных

волн. Мы имеем при этом *2 1 и |

|

|

|

|

(7.12) |

|

2 |

|

Это, как мы знаем, есть расстояние между соседними пучностями (или узлами) в стоячей волне.

Из формулы (7.12) можно сделать достаточно общий вывод: в монохроматическом волновом поле характерный масштаб пространственных неоднородностей не может быть существенно меньшим длины волны .

7.3 ] |

Квазимонохроматические волны |

535 |

|

При интерференции плоских волн одинаковой |

амплитуды |

1 2 из (7.9) имеем |

|

|

|

: 2:0 1 2 # , |

(7.13) |

где :0 2 — интенсивности слагаемых волн. |

|

|

7.3. Квазимонохроматические волны

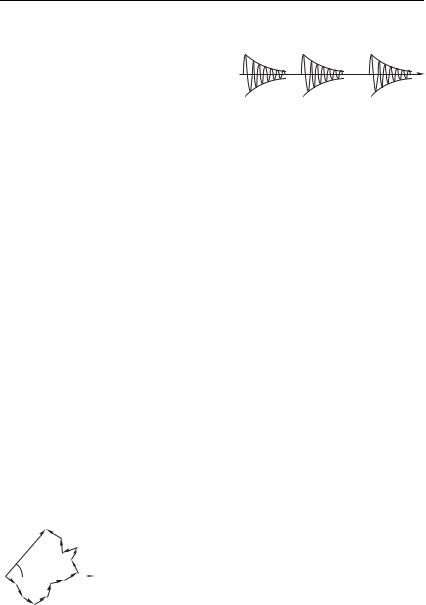

Элементарные представления о статистической природе излучения. В предыдущем параграфе мы говорили о волновых процессах, имеющих гармоническую зависимость от времени. Однако ни один реальный источник света не излучает волну, напряженность поля в которой меняется по гармоническому закону. Это подтверждается множеством экспериментальных фактов. Рассмотрим один из них: результат суперпозиции волн, излучаемых двумя независимыми источниками (например двумя электрическими лампочками).

Казалось бы, мы должны получить характерное чередование светлых и темных полос. Однако ничего подобного в действительности не происходит: если в комнате, где горит электрическая лампочка, зажечь еще одну точно такую же, то освещенность стен просто удваивается. Другими словами, при наложении света от двух лампочек складываются интенсивности и никаких интерференционных явлений не наблюдается.

Для того чтобы правильно ответить на возникающие вопросы и объяснить результат рассмотренного эксперимента (а также результаты множества других подобных фактов), необходимо отказаться от принятой ранее синусоидальной (гармонической) идеализации и более тщательно рассмотреть структуру оптического излучения.

Если бы мы имели столь малоинерционный прибор, что он мог бы следить за изменением напряженности электрического

поля в световой волне, испущенной каким-либо источником, то мы получили бы запись случайного процесса, а вовсе не

гармонический сигнал. Что мы понимаем |

|

|||

под словами случайный процесс? |

|

t |

||

Возьмем большое |

количество |

(ан- |

t |

|

самбль) одинаковых |

источников |

све- |

t |

|

та: одинаковых электрических лампочек |

||||

|

||||

или одинаковых кювет, наполненных на- |

t |

|||

гретым газом (одинаковые температура, |

||||

|

||||

давление, вообще все макроскопические |

Рис. 7.5 |

|||

параметры). |

|

|

||

|

|

|

||

Используя различные источники из ансамбля, мы будем полу- |

||||

чать различные записи колебательного процесса - (рис. 7.5).

536 Интерференция волн [ Гл. 7

Полученная совокупность записей представляет собой ансамбль случайных функций. Случайный характер процесса проявляется

в том, что каждый раз мы получаем новую функцию - , не

повторяющую в точности ни одну из других функций; при этом невозможно предсказать заранее, какую точно из реализаций ансамбля мы получим в данном эксперименте. Любую из записей - можно характеризовать лишь вероятностно

(определяя, например, вероятность, с которой то или иное

значение принимает функция в любой момент времени). В этом состоит отличие случайного процесса, определяемого вероятностными законами, от процесса детерминированного,

в котором каждое значение измеряемой величины абсолютно точно предсказуемо.

Статистический характер светового излучения обусловлен фундаментальными физическими свойствами источника. Всякий реальный источник — это совокупность огромного числа атомов. Каждый из атомов может стать элементарным источником излучения, если благодаря какому-либо механизму (столкновение с другим атомом, электронный удар и т. д.) он будет переведен в возбужденное состояние. Случайный, статистический харак-

тер механизма возбуждения определяет статистическую природу излучения. Любой из атомов может начать высвечиваться в произвольный, случайный момент времени . Другое важное

обстоятельство связано с характером излучения отдельного атома. Возбужденный атом излучает конечное время. С классиче-

ской точки зрения атом можно рассматривать как колебательную |

|||||||||

|

ei |

|

систему (осциллятор) с определенной доброт- |

||||||

|

|

ностью. Излучение такого осциллятора пред- |

|||||||

|

|

||||||||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

ставляет собой процесс свободных затухаю- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

щих колебаний. Мы приходим, таким обра- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зом, к картине, изображенной на рис. 7.6 (под |

|

ti |

t |

|||||||

|

D можно понимать изменение напряженно- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сти электрического поля в цуге излучения). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 7.6 |

|

Нужно отметить, что атомные системы обла- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дают чрезвычайно малым затуханием (высо- |

кой добротностью), поэтому длительность цуга >0 существенно больше периода колебания: >0 (характерные длительности цугов для оптического диапазона излучения >0 10 8–10 10 с, что на много порядков превышает период светового колебания10 15 с). Возбужденный атом, излучая цуг, постепенно теряет энергию и по прошествии времени порядка >0 переходит

в основное, невозбужденное состояние; говорят, что длительность цуга есть время жизни атома в возбужденном состоя-

нии. Последовательность цугов, излучаемых атомом какого-либо источника света, показана на рис. 7.7. Статистический характер

7.3 ] Квазимонохроматические волны 537

механизма возбуждения приводит к тому, что моменты возникновения излучаемых цугов 1, 2, , являются случайными независимыми величинами.

Наконец, важно иметь в ви- |

|

|

|

||

ду, |

что в |

излучении одновре- t1 |

t2 |

t3 |

t |

менно принимает участие боль- |

|

|

|

||

шое |

число |

атомов. Обозначая |

|

Рис. 7.7 |

|

последовательность цугов, излучаемых каким-либо -м атомом через D , запишем суммарное излучение в виде

- D , |

(7.14) |

|

|

причем сумма (7.14) содержит в каждый момент времени огромное число «живых» (отличных от нуля) слагаемых.

Попробуем качественно описать свойства суммарного колебания (7.14), исходя из представления о цугах конечной продолжительности >0 и случайном характере их возникновения. Ясно, что вклад в суммарное колебание в некоторый момент времени вносят лишь те цуги, начало которых лежит в интервале от >0 до , поскольку все цуги, начавшиеся до момента >0, успевают затухнуть к моменту . Для уяснения качественной картины будем полагать, что число «живых» слагаемых в сумме (7.14)

(т. е. число излучающих в каждый момент времени атомов) равно !. Поскольку любой атом с равной вероятностью может

начать излучать в любой момент времени , то среднее число цугов, начало которых приходится на любой малый интервал

времени равно ! >0.

Таким образом, доля цугов, заканчивающихся за время и заменяющихся новыми, равна >0, причем через время >0 в сумме (7.14) все ! излучающих цугов заменяются новым набором.

Все сказанное выше можно пояснить, используя векторную диаграмму. Вектор, изображающий суммарное колебание (7.14), представляется на векторной диаграмме суммой большого числа

|

|

|

|

элементарных векторов, соответствующих из- |

|

|

) |

|

лучению отдельных атомов (рис. 7.8). Ориен- |

|

t |

|

|

|

( |

|

|

тация каждого элементарного вектора на этой |

|

a |

|

|

|

|

|

|

(t) |

x диаграмме случайна. За время, малое по срав- |

|

|

|

|

|

нению с длительностью цуга >0, ориентация |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

суммарного вектора и его длина изменятся |

|

|

|

|

несущественно, так как лишь небольшая часть |

|

|

Рис. 7.8 |

|

элементарных векторов заменится другими. Че- |

|

|

|

|

рез время порядка >0 возникает совершенно |

новая совокупность элементарных векторов, что приводит к новым значениям длины и угла наклона суммарного вектора, которые не связаны со старыми значениями этих величин.

538 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

Причем качественно ясно, что случайные функции и могут изменяться независимо друг от друга. Действительно, при

другой реализации направлений элементарных векторов может образоваться суммарный вектор той же длины , но имеющий произвольное направление : угол наклона суммарного векто-

ра никак не связан с его длиной. Можно сказать, что случайные функции и статистически независимы.

Как следует из изложенного выше, амплитуда и фаза суммарного колебания испытывают случайные изменения с харак-

терным временным масштабом >0. Мы приходим, таким образом, к представлению о квазимонохроматическом процессе и можем

записать колебание (7.14) в виде

- 0 , |

(7.15) |

где и — медленно и хаотически меняющиеся функции.

Характерный временной масштаб их изменения >0 носит название времени корреляции или времени когерентности. Принято говорить, что значения и > коррелированы при > ' >0 и некоррелированы при > & >0. Это же относится и к значениям

фазы и > . Еще раз напомним: мы полагаем, что функции и остаются практически неизменными на интервалах времени , содержащих большое число периодов светового колебания 2$ 0. Именно в этом смысле понимается медленность их изменения и именно поэтому процесс (7.15) является квазимонохроматическим.

Итак, квазимонохроматическое колебание (7.15) изображается на векторной диаграмме в виде вектора с медленно и хаоти-

чески изменяющимися длиной и направлением. Этому вектору соответствует комплексная функция

7 D , |

(7.16) |

которая является аналогом комплексной амплитуды гармонического процесса и которую можно назвать комплексной амплитудой квазимонохроматического процесса (7.15). Мы будем пользоваться комплексным представлением квазимонохроматических колебаний, ставя в соответствие реальному процессу (7.15) комплексную функцию

2 D # 7 D # |

(7.17) |

Подчеркнем, что в выражении (7.17) статистический (случайный) характер имеет первый сомножитель — комплексная амплитуда 7 , второй же сомножитель D # описывает гармоническое колебание с частотой .

Можно сказать, что 7 является медленно и хаотически меняющейся огибающей в случайном процессе 2 , т. е. функция

7.3 ] Квазимонохроматические волны 539

7 описывает закон случайной амплитудно-фазовой модуляции гармонического процесса. Реальное возмущение - связано с 2 формулой

- Re 2 Re 7 D # |

(7.18) |

Поскольку в дальнейшем мы будем использовать комплексное представление (7.17), необходимо установить соотношение между комплексной функцией 2 и результатами экспериментальных наблюдений.

Сделаем несколько замечаний о свойствах фотоприемника, с помощью которого проводится анализ светового излучения.

Таким фотоприемником может быть глаз, фотопластинка, фотоэлемент и т. д. Все эти устройства регистрируют поток энергии,

усредненный за некоторое, характерное для данного фотоприемника, время , которое можно назвать временем регистрации (или постоянной времени фотоприемника). Посколь-

ку световой поток (поток энергии) пропорционален квадрату напряженности поля -2 в волне, то регистрируется величина

|

1 |

1 2 |

|

|

: |

-2 , |

(7.19) |

||

|

||||

|

|

1 2 |

|

называемая интенсивностью света.

Постоянные времени разных приемников сильно различаются: у сетчатки глаза время регистрации 10 1 с (глаз не успевает замечать мелькания кадров на экране кино и телевизора). Время экспозиции фотоматериалов обычно10 2–10 4 с, хотя может быть и минуты, и даже часы. У некоторых типов фотоэлементов время регистрации 10 6– 10 8 с. Результат измерения существенно зависит от соотношения между временем экспозиции и характерным временным масштабом регистрируемых процессов.

Квазимонохроматические колебания характеризуются двумя временными масштабами: периодом «несущего колебания»0 2$ 0 и временем когерентности >0. В диапазоне видимого света, как отмечалось выше, 0 10 15 с, а время когерентности даже для самых узких спектральных линий не превышает значений >0 10 7–10 8 с (излучение когерентных источников света — лазеров — имеет время когерентности на несколько порядков больше). Таким образом, в оптике всегда 0 — не существует фоторегистрирующих устройств, способных следить за отдельным периодом светового колебания. Однако при сравнении и >0 можно выделить два случая:

540 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

1.>0. Такой фотоприемник может следить за случайными изменениями светового потока, обусловленными конечной длительностью цугов излучения атомов.

2.>0. Фотоприемник регистрирует средний световой поток (среднюю интенсивность). Этот способ регистрации можно назвать инерционным. Именно этот случай реализуется в большинстве оптических экспериментов и именно его мы будем иметь

ввиду в дальнейшем.

Используя (7.15), перепишем (7.19) в виде

|

|

|

|

1 |

1 2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

: |

|

|

2 2 |

|

|||||||

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 2 |

|

|

|

|

|

||

Выражая квадрат косинуса с помощью равенства 2 # |

|||||||||||||

1 2 1 2# , получим |

|

|

|

|

|||||||||

1 |

1 2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

1 2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

2 0 |

2 |

||||||

: |

|

|

|

|

|

|

|||||||

2 |

|

|

|

2 |

|

||||||||

|

|

1 2 |

|

|

|

|

|

|

|

1 2 |

|

|

|

(7.20) За время наблюдения подынтегральная функция во втором слагаемом в формуле (7.20), осциллируя с удвоенной световой частотой, многократно меняет знак, поэтому второй интеграл

пренебрежимо мал в сравнении с первым, тогда

|

1 |

|

1 |

1 2 |

|

|

||

|

|

|

|

2 |

||||

: |

2 |

|

||||||

2 |

|

|

|

2 |

|

|||

1 2

(черта означает усреднение по времени регистрации). С другой стороны, используя (7.16), имеем

7 7 D D 2

Таким образом, наблюдаемая интенсивность выражается через комплексную амплитуду 7 равенством

: 12 7 7

Очевидно теперь, что интенсивность можно выразить аналогичным образом и через комплексную функцию 2 (исполь-

зуя (7.17)):

: 12 2 2