студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

6.5 ] Излучение колеблющегося диполя 521

в направлении своей оси колеблющийся диполь не излучает!

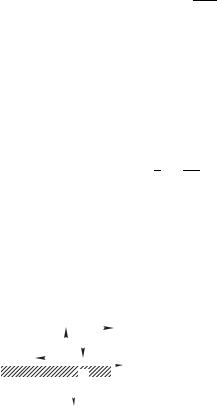

Найдем общую мощность, излучаемую диполем по всем направлениям. Рассмотрим на волновой поверхности — сфере радиуса — элементарное колечко, заштрихованное на рис. 6.11 б. Его площадь

2$ B 2$ 2 B |

(6.27) |

||

Средний поток энергии через это кольцо |

|

|

, а пол- |

9 |

|||

ная энергия, излучаемая в 1 с по всем направлениям 6 9 . Используя (6.26), находим

2

|

|

4&2 |

|

3 B |

|

4&2 |

(6.28) |

6 |

0 |

0 |

|||||

1600273 |

|

120073 |

|||||

2

Важное следствие полученного выражения: энергия, излучаемая диполем за 1 с, быстро (пропорционально 4) растет с ростом частоты и именно поэтому для передачи радиосигналов используются высокие частоты (в радиовещании от 105 до 108 Гц, что соответствует длинам волн от 3 км до 3 м).

Поскольку колеблющийся диполь излучает энергию, то для поддержания незатухающих гармонических колебаний необходим источник, восполняющий потерю энергии, равную 6. Выражение (6.28) можно представить в виде, аналогичном формуле 6 :2 2, определяющей мощность джоулевых потерь в колебательном контуре с сопротивлением . Поскольку заряд колеблющегося диполя меняется по закону / /0 , то ток

: / /0 :0 , где :0 /0 80 . Исполь- зуя последнее выражение, получим из (6.28):

6 |

2 2 |

2 |

(6.29) |

|

12007 |

3 |

:0 |

||

|

|

|

|

|

Роль сопротивления играет величина

2 2

изл 60073

При таком определении формула (6.29) принимает вид

2

6 изл2 +0

Введенная величина изл играет для потерь на излучение ту

же роль, что и сопротивление контура для потерь на нагревание. Величина изл называется сопротивлением излучения.

Вернемся к классической модели атома, согласно которой электрон в атоме совершает гармонические колебания (как ко-

522 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

леблющийся осциллятор): 0 . Энергия, запасенная ос-

циллирующим электроном, равна ) 2 2 2 2. Вычисляя ее в момент, когда электрон проходит положение равновесия

( 0 и 0), найдем ) 2 02 2 2820 2/2 . Потери энергии за период колебаний, связанные с излучением, равны

) 6 6 2$ , где 6 определяется формулой (6.29). Добротность нашей колебательной системы найдем, используя (2.42):

C 2$ |

> |

|

3 73 |

|

|

|

|||

|

2 52 |

|||

|

> |

|||

Для электрона, колеблющегося с частотой 2$ 6 1014 Гц (излучение зеленого света), используя числовые значения9,1 10 31 кг, / 1,6 10 19 Кл, получим

C 1,4 107

Столь высокой добротностью не обладает ни одна «рукотворная» колебательная система. Время затухания (в течение которого амплитуда осцилляций уменьшается в D раз) равно

> Æ1 29 7,7 10 9 с

Затухание осциллятора, обусловленное излучением электромагнитной волны, называют радиационным затуханием.

6.6. Отражение электромагнитной волны от идеального проводника

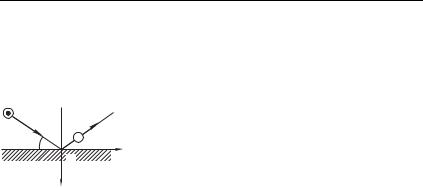

Напомним основные результаты решения задачи, рассмот- |

|||||||||||

ренной ранее в § 2.5. Пусть плоская электромагнитная волна, |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

бегущая вдоль оси , падает на плоскую |

||||

|

k |

|

|

E1 |

|

поверхность идеального проводника (по- |

|||||

1 |

|

|

|

||||||||

E |

|

|

k1 |

|

верхность |

|

0, рис. 6.12) |

||||

1 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

-1 -1 , , |

||||

|

|

|

O |

|

|||||||

Идеальный |

|

|

|

(6.30) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

проводник |

|

z |

|

1 1 , |

|

|

|

||||

|

|

0! |

|||||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Рис. 6.12 |

|

|

|

7 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

Волна (6.30) линейно-поляризована: вектор имеет только -компоненту, а вектор только-компоненту (ось перпендикулярна плоскости рисунка и направлена к читателю).

Как известно, на поверхности проводника (при 0) должно выполняться граничное условие

- 0, 0 |

(6.31) |

6.6 ] |

Отражение электромагнитной волны |

523 |

(равенство нулю тангенциальной компоненты электрического поля). Это условие окажется выполненным, если мы предположим, что наряду с падающей на поверхность проводника волной (6.30) возникает отраженная волна

-1 , ,

(6.32)

1 , 0!

7

Направление отраженной волны противоположно положительному направлению оси , поэтому аргумент косинуса в (6.32) есть . Кроме того, векторы , и ! должны составлять «правую» тройку (как в любой бегущей плоской электромагнитной волне), поэтому при изменении направления волны на противоположное изменяется и направление одного из векторов — либо , либо . Граничное условие (6.31) принимает вид

- 0, - |

1 |

0, - |

|

0, 0 |

(6.33) |

|

1 |

|

|

Подставляя (6.30) и (6.32) в граничное условие (6.33), получаем , т. е. амплитуда отраженной волны равна амплитуде падающей волны — коэффициент отражения равен единице, а знак « » в последнем равенстве означает, что на поверхности проводника (при 0) колебания поля -1 в отраженной волне происходят в противофазе с колебаниями поля -1 в падающей

волне:

-1 , ,

(6.34)

1 , 0!

7

Тогда результирующая волна в диэлектрике (расположенном над проводником), т. е. сумма волн (6.34) и (6.30), есть

- , -1 , -1 , 2 ,

(6.35)

, 1 , 1 , 2 0!

7

Последние формулы описывают стоячую электромагнитную волну, в которой на поверхности проводника (при 0) находится узел электрического поля - 0, 0 и пучность магнитного поля 0, 2 <1 .

Заметим, что разрыв тангенциальных компонент магнитного поля (внутри идеального проводника 0) обусловлен токами проводимости, которые индуцируются падающей электромагнитной волной.

524 |

|

|

|

|

Электромагнитные волны |

|

[ Гл. 6 |

|

|

|

|

|

|

6.7. Волноводы |

|

|

|

|

Пусть плоская электромагнитная волна падает на поверх- |

|||||||

ность идеального проводника, как показано на рис. 6.13: век- |

||||||||

тор k лежит в плоскости — на этот раз мы выбрали оси |

||||||||

|

|

|

|

|

координат так, что плоскость совпа- |

|||

|

|

|

|

k |

дает с плоскостью |

рисунка, |

причем ось |

|

E1 |

k |

|

E |

1 |

перпендикулярна |

плоской |

поверхности |

|

1 |

|

|||||||

|

1 |

|

||||||

|

|

|

+ |

|

z проводника, а ось параллельна поверх- |

|||

|

|

|

O |

|

ности т. е. плоская поверхность проводни- |

|||

|

|

|

y |

|

ка — плоскость . |

|

|

|

|

|

|

|

Будем полагать, что падающая волна |

||||

|

|

|

|

|

||||

|

Рис. 6.13 |

|

линейно-поляризована, причем вектор |

E |

||||

|

|

перпендикулярен плоскости |

рисунка |

, |

||||

|

|

|

|

|

||||

т. е. имеет только -компоненту и, следовательно, параллелен |

||||||||

поверхности проводника. Уравнение падающей волны имеет вид |

||||||||

-1 , |

(6.36) |

-компонента вектора ! равна нулю, # и # — соответственно - и -компоненты вектора !1, # — угол между вектором !1 и осью .

Вновь полагаем, что наряду с волной -1 возникает отражен-

ная волна

-1 ,

причем ее амплитуда 1, направление распространения # и начальная фаза должны быть выбраны так, чтобы выполнялось граничное условие — равенство нулю тангенциальной компоненты вектора в суммарной волне на поверхности (при 0). Легко видеть, что это условие выполняется, если амплитуда отраженной волны равна амплитуде падающей волны ( ), угол

падения равен углу отражения (# # ), а колебания - |

|

на по- |

||

|

|

1 |

|

|

верхности (при 0) противофазны с колебаниями -1 |

$ , |

|||

т. е. |

|

-1 $ , |

|

(6.37) |

|

|

|

||

вектор |

|

! отраженной волны имеет компоненты |

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

поэтому аргумент косинуса содержит слагаемое |

||

|

|

|

|

|

вместо слагаемого в падающей волне. |

|

|

||

Действительно, суммарная волна над проводящей стенкой |

||||

(сумма волн (6.36) и (6.37)) имеет вид |

|

|

||

|

|

- , , 2 |

|

(6.38) |

На проводящей поверхности (при 0)

-0, , 0,

т.е. требуемое граничное условие выполняется.

6.7 ] |

Волноводы |

525 |

|

Обратим теперь внимание, что если на расстоянии |

от про- |

водящий стенки (т. е. при ) установить вторую проводящую стенку (параллельно первой), причем выбрать расстояние между

стенками так, чтобы $ , т. е. |

|

|

|

1, 2, 3 , |

(6.39) |

|

|

|

то волна (6.38) в области между стенками 0 ' ' |

не изме- |

|

нится, поскольку необходимые граничные условия — равенство нулю тангенциальной компоненты поля на проводящих поверхностях (при 0 и ), автоматически выполняются. При условии (6.39) имеем из (6.38)

- , , 2 $ , |

(6.40) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

2 |

|

|

||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

(6.41) |

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|||

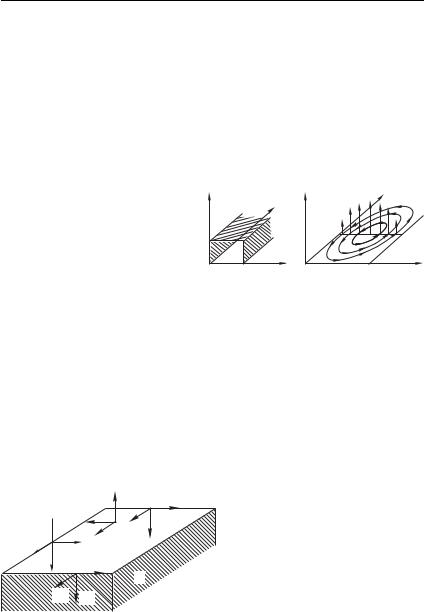

Итак, между двумя параллельными проводящими стенками, расположенными на расстоянии друг от друга (коридор между стенками представляет собой простейший волновод) могут распространяться волны вида (6.40): каждому значению отвечает свой тип волны — своя «мода» волновода, разным модам отвечают различные конфигурации поля — различные распределения амплитуды колебаний в фиксированном сечении

2 $ |

(6.42) |

|

||

|

|

|

O |

|

На рис. 6.14 показаны распределения ам- |

||||

|

||||

плитуды , отвечающие индексам 1 |

|

|||

и 2. Как и должно быть в соответ- |

|

|||

ствии с граничными условиями, 0 |

|

|||

при 0 и |

(ось волновода — ось — |

|

||

перпендикулярна плоскости рис. 6.14, а вектор |

O |

|||

в волне параллелен оси ). |

|

|||

Каждый тип волны, отвечающий фикси- |

|

|||

рованному значению , можно рассматривать |

|

|||

как суперпозицию плоской волны, падающей |

Рис. 6.14 |

|||

на проводящую стенку, и волны, отраженной |

||||

|

||||

стенкой, т. е. каждый тип волны образован суммой двух плоских |

||||

волн, волновые векторы которых k и |

! составляют угол # |

|||

с осью волновода, причем разным отвечают различные углы #: |

||||

# |

0 |

, |

(6.43) |

|||

|

|

|

||||

|

2 |

|||||

|

|

|

||||

где 0 2$ 2$ — длина волны в вакууме.

526 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

Поверхности |

одинаковой фазы колебаний, как видно |

|

из (6.40) — это |

поверхности . Это |

утверждение |

вданном случае означает, что в плоскости колебания либо синфазны как, например, в моде 1, либо отличаются по фазе на $ как, например, в моде 2, где колебания в области 0 ' ' 2 сдвинуты по фазе на $ по отношению к колебаниям

вобласти 2 ' ' .

Волновые поверхности перемещаются вдоль оси волновода — оси , причем фазовая скорость может быть найдена из (6.40)

и (6.41)

,

откуда |

|

|

|

|

|

|||

ф |

|

|

|

|

|

|

7 |

(6.44) |

|

|

|

1 2 0 2 2 |

|||||

|

7 2 2 2 |

|||||||

|

|

|

|

|

||||

Как ясно из (6.44), фазовая скорость волн в волноводе больше скорости света в вакууме.

Расстояние между волновыми поверхностями, на которых фаза колебаний отличается на 2$ (т. е. колебания синфазны) — это длина волны в волноводе, равная

|

2 |

0 |

& |

|

(6.45) |

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|||||

|

|

||||||

1 2 0 2 2 0 |

|

|

|||||

Итак, длина волны в волноводе больше длины волны той же частоты в вакууме.

Наконец, из (6.40) ясно, что если — действительное число, то - , , действительно представляет собой бегущую вдоль оси волну с перемещающимися волновыми поверхностями. Из (6.41) следует, что для этого необходимо выполнение нера-

венства |

2 |

2 2 |

|

|

7 |

|

|

Таким образом, существует критическая частота кр — минимальная частота волны, которая может распространяться

(бежать) по волноводу. Эта частота отвечает значению 1

кр 7 |

|

(6.46) |

|

|

|

Соответствующая длина волны в вакууме кр 2$ кр2 — это максимальное значение длины волны в вакууме, которая может бежать по волноводу. Критическому условию отвечает угол # (направление пары плоских волн, составляющих моду волновода), равный, согласно (6.43):

# |

кр |

1, |

т. е. # |

|

|||

2 |

|

2 |

|

6.8 ] |

Электромагнитная волна на границе раздела диэлектриков |

527 |

||||

|

Такая пара волн образует, как мы знаем, стоячую волну |

|||||

между стенками, которая никуда не распространяется. Узлы |

||||||

стоячей волны должны находиться на проводящих стенках (что- |

||||||

бы выполнялись требуемые граничные условия). Ясно, что при |

||||||

0 & кр 2 половина длины волны (расстояние между узла- |

||||||

ми) «не умещается» между стенками, и поэтому для таких волн |

||||||

необходимые граничные условия не могут быть выполнены. |

||||||

|

Разумеется, мы описали здесь лишь простейшие типы волн |

|||||

в волноводе с проводящими параллельными |

стенками, |

типы, |

||||

в которых поле E параллельно стенкам (оси ) и перпенди- |

||||||

кулярно оси волновода — оси |

(рис. |

6.15 а). В таких |

типах |

|||

волн магнитное поле B име- |

|

|

|

|

z |

|

ет проекцию на ось — на- |

|

x |

z |

x |

||

|

B |

|||||

правление распространения, |

|

|

E |

|||

|

|

|

|

|

||

т. е. электромагнитная вол- |

|

|

|

|

|

|

на в волноводе не является |

|

|

y |

|

y |

|

поперечной (в данном слу- |

|

d |

d |

|||

|

|

|

||||

чае поперечно поле E, и не |

O |

à |

O |

á |

|

|

поперечно поле B). Рису- |

|

|

Рис. 6.15 |

|

||

нок 6.15 б иллюстрирует это |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||

обстоятельство: линии магнитного поля B (перпендикулярного |

||||||

оси , т. е. полю ) «охватывают» линии поля . |

|

|||||

6.8. Электромагнитная волна на границе раздела двух диэлектриков

Полностью задача падения электромагнитной волны на границу раздела двух диэлектриков решена в § 11.3. Здесь мы приведем лишь результаты, относящиеся к нормальному падению (рис. 6.16), чтобы обратить внимание на аналогию с поведением

|

|

|

|

|

звуковых волн на |

границе |

|

|

|

k |

|

|

раздела двух сред с различ- |

||

|

1 |

1 |

|

|

ными акустическими свой- |

||

|

E |

|

|

E1 |

|

|

|

|

|

H1 k |

|

ствами. |

|

|

|

|

|

H |

1 |

|

Для того |

чтобы |

необхо- |

|

x |

|

|

||||

|

1 |

|

|

димые граничные условия: |

|||

y |

|

1 |

|

|

|||

z |

|

E2 |

|

|

- 1 - 2, |

|

|

|

|

2 |

|

|

G 1 G 2 |

||

H2 |

k |

2 |

|

|

|

|

(6.47) |

|

|

|

|

— непрерывность тангенци- |

|||

|

|

|

|

|

|||

|

Рис. 6.16 |

|

|

альных компонент |

векторов |

||

|

|

|

E и H на границе |

раздела |

|||

|

|

|

|

|

|||

двух диэлектриков — оказались выполненными, вновь предположим, что в диэлектрике 1 с диэлектрической проницаемостью <1 (расположенном над границей раздела 0 на рис 6.16) наряду

528 Электромагнитные волны [ Гл. 6

с падающей волной

-1 , 1 1 , G1 , < 1 1 1

(6.48)

возникает отраженная волна

-1 , 1 1 , G1 , < 1 1 1 , (6.49)

а в диэлектрике 2 (<2), расположенном под границей 0 — прошедшая волна:

|

-2 , -2 |

2 2 , |

|

|

(6.50) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

G2 , G2 < 1 2 2 |

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

Для волн ( 1, 1) и ( |

, ) в диэлектрике 1 |

1 1 |

||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

2 2 2 |

||

1; для волны ( 2, 2) в диэлектрике |

|||||||||||||

2, где величины 1 |

|

и 2 |

|

называются |

|||||||||

<111 |

<212 |

||||||||||||

показателями преломления. Граничные условия (6.47) можно |

|||||||||||||

теперь записать в виде |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

- |

0, - |

0, - |

0, , |

|

|

G |

0, G |

0, G |

0, |

||||

1 |

1 |

2 |

|

|

|

1 |

1 |

|

2 |

|

|||

Используя выражения (6.48), (6.49) и (6.50) при 0, после несложных вычислений получим формулы, связывающие амплитуды отраженной и прошедшей волны с амплитудой падающей

волны |

1 |

2 |

, |

|

|

|

2 1 |

|

(6.51) |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

1 |

2 |

|

1 |

||||

|

|

|||||||||

1 |

1 |

2 |

|

|

|

1 2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

(При 1 ' 2 1 и 2 имеют разные знаки. Это означает, что в отраженной волне колебания вектора 1 противофазны колебаниям вектора 1 в падающей волне при 0. При этом колебания магнитных полей, как видно из (6.49), оказываются синфазными. Рисунок 6.16 соответствует именно этому случаю.)

Для коэффициентов отражения и прохождения, равных соответственно отношению средних за период потоков энергии

вотраженной и прошедшей волнах к среднему потоку энергии

впадающей волне, находим

1 2 |

2 |

|

4 1 2 |

|

|

||

, |

|

|

(6.52) |

||||

|

|

|

|

2 |

|||

|

1 2 |

1 2 |

|||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||

Обратите внимание на замечательное сходство полученных выражений с формулами (5.40), определяющими коэффициенты отражения и прохождения звуковой волны, падающей на границу раздела двух сред с различными значениями -3 (- — модуль упругости, 3 — плотность).

Эта величина для акустических волн играет ту же роль, что и показатель преломления <1 для электромагнитной волны.

Г л а в а 7

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН

7.1. Принцип суперпозиции волн

Пусть в некоторой среде один источник создает волновой процесс 1 , , а другой — волновой процесс 2 , . Согласно принципу суперпозиции, если излучают одновременно два источника, то результирующий волновой процесс , есть

, 1 , 2 , |

(7.1) |

Смысл этого равенства состоит в том, что распространяющиеся одновременно волны не влияют друг на друга, поэтому результирующее возмущение есть просто сумма неискажающих друг друга возмущений. Другими словами, в равенстве (7.1)1 , — это волна, которую создавал бы первый источник (если бы второй волны не было), так же как 2 , — это волна, которую создавал бы второй источник в отсутствие первого.

Опыт подтверждает справедливость принципа суперпозиции в широких пределах: свету далекой звезды, идущему к нам из космоса, не мешает распространяться свет других звезд или свет горящей поблизости лампочки; радиоволны, заполняющие все окружающее пространство, не влияют друг на друга — вращая ручку настройки приемника, мы ловим передачу определенной радиостанции, несмотря на то, что приемник буквально погружен в океан радиоволн; звуки голосов многих людей, разговаривающих в комнате, не отскакивают друг от друга, подобно бильярдным шарам — они беспрепятственно проходят друг сквозь друга, не искажая друг друга.

Итак, для всех линейных волн независимо от их природы, справедлив принцип суперпозиции: можно сказать, что линейность волнового уравнения является математическим отражением (следствием) принципа суперпозиции: если возможны решения 1 , и 2 , , то возможно также и решение (7.1).

Рассматривая в двух последующих главах явления интерференции и дифракции, мы будем иметь в виду либо скалярные, либо векторные, но одинаково поляризованные волны. Под - понимается, таким образом, либо колебания плотности среды при распространении в ней звуковой волны, либо колебания проекции электрического поля в электромагнитной волне (полагаем при этом, что все волны имеют, скажем, только -компоненту),

530 |

Интерференция волн |

[ Гл. 7 |

либо какую-либо другую величину, изменяющуюся по волновым законам. При этом векторная сумма (7.1) заменяется скалярной суммой

- , -1 , -2 , |

(7.2) |

Каков же результат наложения двух волн? Рассмотрим вначале наиболее простой, и в то же время исключительно важный случай, а именно, монохроматические волны.

7.2. Интерференция монохроматических волн

Итак, пусть в пространстве распространяются две монохроматические волны одинаковой частоты :

-1 , 1 1 , -2 , |

2 2 |

Согласно принципу суперпозиции |

колебательный процесс |

в любой точке наблюдения (радиус-вектор фиксирован) есть сумма гармонических колебаний. Квадрат амплитуды (т. е. интенсивность) результирующего колебания найдем, используя (1.7) (см. § 1.2):

|

2 2 |

2 |

|

2 1 2 , |

(7.3) |

1 |

2 |

|

где 2 1 — разность фаз слагаемых колебаний в точке наблюдения. Напомним, что интенсивность : 2 — это величина, равная (с точностью до константы) плотности потока

энергии в монохроматической волне. Равенство (7.3) показывает, что плотность потока энергии в результирующей волне не равна в общем случае сумме плотностей потоков энергии в слагаемых волнах. В пространстве, где налагаются два волновых процесса, происходит перераспределение потоков энер-

гий: в некоторых точках пространства результирующая интен-

сивность оказывается больше суммы интенсивностей :1 21 и

:2 22 слагаемых волн; в других точках, наоборот, результиру-

ющая интенсивность меньше суммы интенсивностей. Результат зависит от интерференционного слагаемого 2 1 2 ,

т. е. от разности фаз колебаний в данной точке наблюдения.

Явление наложения волн, при котором результирующая ин-

тенсивность оказывается не равной в общем случае сумме интенсивностей слагаемых волн, называется интерференцией.

Соотношение (7.3) является основным для описания интерференции двух монохроматических волн. Оно может быть записано в виде

: :1 :2 2 :1:2 |

(7.4) |