студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

6.1 ] Уравнения Максвелла и волновое уравнение 511

пар, например - и . Продифференцируем первое из уравнений (6.8) по , а второе — по . Мы получим

|

2* |

|

2 |

, |

|

2 |

|

0! 2* |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

2 |

|

|

72 2 |

|

|||||||||

|

|

|

||||||||||||

Исключая смешанную производную .2 . . .2 . . |

||||||||||||||

из этой пары уравнений, получаем |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

2* |

0! 2* |

|

|

|

|

|

(6.10) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

72 2 |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Мы пришли к важному результату: поле - , подчиняется волновому уравнению, т. е. изменение во времени и пространстве электрического поля - происходит по законам распространения волн, в частности, описывается функцией вида

- , -

Эта функция, как мы знаем, описывает волну, распространяющуюся вдоль оси (в положительном (знак « »), либо в отрицательном (знак « ») направлении оси ), причем скорость волны , как следует из (6.10), есть

|

|

7 |

|

(6.11) |

|

|

0! |

|

|

Константа |

определяет скорость электромагнитной |

волны |

||

в вакууме (< 1 1) и равна

2,998 108 м/с 3 108 м/с

Это одна из самых замечательных мировых констант в физике. Мы могли бы, дифференцируя первое из уравнений (6.8) по , а второе — по , получить (исключив из системы смешанную

производную .2- . . .2- . .) волновое уравнение для магнитного поля :

2 0! 2 ,2 72 2

т. е. точно такое же волновое уравнение, что и (6.10). Этому уравнению подчиняется волновой процесс вида

,

Волна бежит вдоль оси с той же скоростью, что и волна

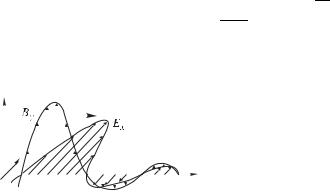

- . Эта пара волн - , представляет собой бегущую вдоль оси плоскую электромагнитную волну, в которой поле име-

ет только -компоненту, а поле имеет только -компоненту, т. е. колебания полей и происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения — оси . Итак, плоская

512 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

электромагнитная волна поперечна (и в этой волне колебания полей и — взаимно перпендикулярны).

Рассмотрев таким же образом пару уравнений (6.9), мы пришли бы к аналогичному выводу: волны - и образуют плоскую электромагнитную волну, бегущую вдоль оси, в которой неразрывно связаны между собой (взаимно индуцируют друг друга) поля - и , эта электромагнитная волна также поперечна.

Вернемся к электромагнитной волне - , . Пусть изменения - в волне описываются некоторой функцией 7 : - 7 , а изменения — функцией :. Используя правило дифференцирования сложной функции, найдем:

* 7 , |

, |

|

|

где штрих означает дифференцирование по аргументу . Первое из уравнений (6.8) как раз и связывает между собой производные .- . и . .:

7

Интегрируя последнее равенство, получаем

7

Знак « » в последнем равенстве относится к волне, бегущей слева направо (т. е. к аргументу ), а знак « » к волне, бегущей справа налево (к аргументу ). Произвольная постоянная в последнем равенстве представляет собой некоторое статическое поле, которое нас не интересует, поскольку оно не связано с переменными полями, образующими волну. Полагая поэтому 0, находим

|

|

|

|

|

|

- |

или - |

7 |

! G , (6.12) |

||

|

|

|

|||

|

0! |

|

0 |

||

где 1 110, < <<0. |

|

|

||||||||||||||

|

|

Итак, в бегущей плоской электромагнитной волне поля E |

||||||||||||||

и B в каждый момент времени в каждой точке пространства |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пропорциональны друг |

другу. |

|

y |

|

|

|

|

|

|

v |

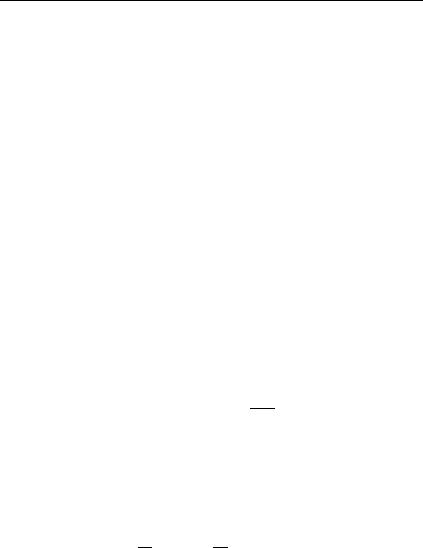

На рис. 6.4 показана «мгновен- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ная фотография» — распреде- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ление полей E и B как функ- |

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ции координаты в некоторый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z |

момент времени для волны, |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бегущей слева направо. На ри- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сунке показано, что - |

макси- |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.4 |

мально в данный момент вре- |

|||||||

514 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

|||

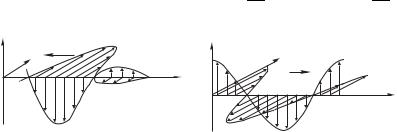

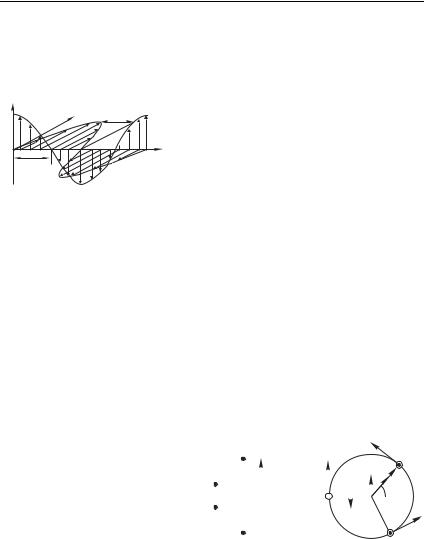

Рассмотрим суперпозицию двух плоских монохроматических |

|||||

волн, бегущих в положительном направлении оси ( -волны |

|||||

и -волны). Колебания в некоторой фиксированной плоскости |

|||||

можно записать в виде |

|

||||

- |

1 1 ; |

- 2 2 , |

|||

где 1 и 2 — амплитуды волн, 1 и 2 — начальные фазы: |

|||||

1 #1, 2 #2. Задача сложения двух взаимно пер- |

|||||

пендикулярных колебаний одинаковой частоты была рассмотре- |

|||||

на в гл. 1.5. Мы выяснили, что в общем случае конец суммарного |

|||||

вектора описывает эллипс, вид которого зависит от амплитуд и |

|||||

разности фаз 2 1 |

слагаемых колебаний. В частных |

||||

случаях 0 и $ результирующая волна оказывает- |

|||||

ся линейно-поляризованной — эллипс вырождается в прямую. |

|||||

Плоскость колебаний суммарного вектора E при 0 ориен- |

|||||

тирована так, как показано на рис. 1.29 б, а при $ — как |

|||||

на рис. 1.29 г. При $ 2 оси эллипса совпадают с осями |

|||||

и (см. рис. 1.29 в). Если, кроме того, 1 2, то получаем |

|||||

круговую поляризацию — конец суммарного вектора описывает |

|||||

окружность |

(см. рис. |

1.29 д). В гл. 1.5 мы |

обсуждали вопрос |

||

о направлении вращения суммарного вектора в фиксированной |

|||||

плоскости . Рекомендуем читателю еще раз вернуться |

|||||

|

|

|

к этому обсуждению. |

||

|

|

|

|

Пространственную структуру эл- |

|

|

|

z |

липтически поляризованной волны |

||

|

|

поясняет рис. 6.7 (на примере вол- |

|||

|

|

|

ны с левой круговой поляризацией). |

||

|

|

|

Винтовая линия, |

изображенная на |

|

Рис. 6.7 |

|

рисунке, есть геометрическое место |

|||

|

|

|

концов суммарного вектора в раз- |

||

личных плоскостях в фиксированный момент времени. Шаг вин- |

|||||

та равен длине волны . С течением времени изображенная |

|||||

на рисунке |

винтовая |

линия |

перемещается, |

не деформируясь, |

|

в направлении распространения волны, вдоль оси . В каждой |

|||||

фиксированной плоскости вектор вращается против |

|||||

часовой стрелки, если смотреть навстречу волне. |

|||||

6.3. Энергетические характеристики электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга

Напомним, что электрическое и магнитное поля обладают энергией. В каждой единице объема, заполненного электрическим и магнитным полями, локализована энергия, равная

=эм |

000*2 |

|

2 |

|

(6.14) |

|

2 |

|

2!!0 |

|

|

516 Электромагнитные волны [ Гл. 6

Тогда последнее соотношение примет вид |

|

|||

|

|

|

)эм 91 92 |

(6.17) |

|

||||

Это — частный случай теоремы Пойнтинга (разд. II, гл. 9):

изменение энергии электромагнитного поля в единицу времени обусловлено тем, что через сечение 1 в объем втекает энергия, равная 91, а через сечение 2 из объема вытекает

энергия, равная 92. Таким образом, физический смысл величины 9, которую мы определили равенством (6.16), — это плотность потока электромагнитной энергии, т. е. энергия, протекающая

в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны. Обратим внимание, что для -волны, бегущей слева направо, величины - и имеют одинаковый знак, поэтому в этой волне в любой момент времени 9 0 — энергия течет слева направо.

Вектор S, введеный с помощью равенства

, |

(6.18) |

определяет величину и направление потока электромагнитной

энергии и называется вектором плотности потока энергии, или

вектором Пойнтинга.

Рассмотрим поток энергии в волне, бегущей слева направо вдоль оси , которая содержит как -волну, так и -волну. Суммарное электрическое поле этой волны есть

- - ,

где и — единичные орты в направлении осей и соответственно. Магнитное поле волны

G G ,

так как в -волне положительному полю - соответствует отрицательное поле G . Вектор Пойнтинга в сумарной волне есть

- - , G G

Поскольку 0 и 0, то из последнего равенства получаем

9 - G - G 9 9 ,

где 9 и 9 — потоки энергии, которые существовали бы в отдельно взятых -волне и -волне. В частном случае монохроматических волн, используя (6.13), можно получить (упражнение для читателя):

|

1 |

0 |

2 2 |

|

9 |

|

|

-1 -2 , |

(6.19) |

2 |

! |

где 9 — среднее значение потока энергии за период колебания.

6.4 ] |

Стоячая электромагнитная волна |

517 |

6.4. Стоячая электромагнитная волна

Рассмотрим суперпозицию двух бегущих навстречу друг другу гармонических волн одинаковой частоты, амплитуды и поляризации (например, две -волны). В волне, бегущей слева направо:

-1 , |

|

|

|

|

|

1 <1 |

|||||

В волне, бегущей справа налево: |

|||||

-2 , |

|

|

|

||

2 <1 |

|||||

Еще раз подчеркнем, что колебания полей -1 и -2 происхо-

дят вдоль оси , а полей 1 |

и 2 — вдоль оси . Результирующие |

||

поля - и есть |

|

|

|

- -1 -2 2 ; |

|||

|

|

|

(6.20) |

|

|

||

1 2 |

2 0! |

||

|

7 |

|

|

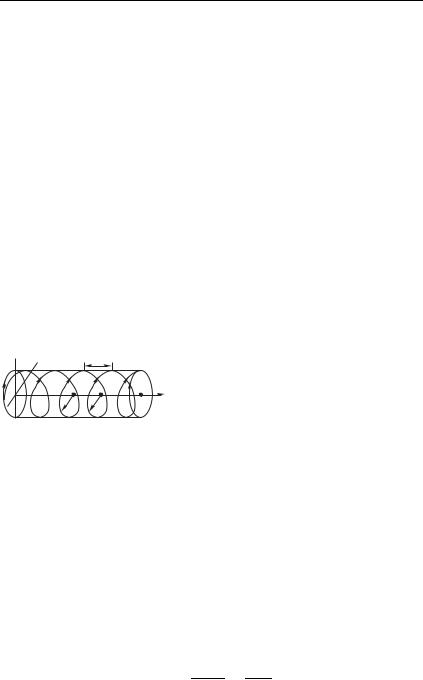

Соотношения (6.20) описывают стоячую электромагнитную волну. Связь между полями - и в этой волне в корне отличается от (6.12) — связи - и в бегущей волне. Напомним, что, согласно (6.12), в любой фиксированной плоскостиколебания полей - и происходят синфазно; там, где в данный момент максимально поле -, там же в этот момент максимально поле (значит, там же в этот момент максимальна плотность электромагнитной энергии и там же максимален и поток энергии). Это — полная аналогия с тем, что происходит в бегущей упругой волне. В стоячей электромагнитной волне колебания - и сдвинуты по фазе на четверть периода:

втот момент времени, когда электрическое поле максимально

вданном месте ( 1), магнитное поле обращается в нуль ( 0) и наоборот. Значит, за четверть периода происходит полное превращение электрической энергии в магнитную и наоборот. Кроме того, пучностям электрического поля ( 1) соответствуют узлы магнитного поля ( 0), т. е. пучности электрического и магнитного полей сдвинуты друг относительно друга на 4 (разумеется, так же сдвинуты друг относительно друга и узлы). Согласно (6.18) поток энергии равен нулю в тех местах, где обращается в нуль либо электрическое поле волны, либо магнитное поле. Следовательно, промежуток пространства, равный 4 (вдоль оси ) — от узла электрического поля до ближайшего узла магнитного поля, не обменивается энергией с соседними участками (сравните с продольной упругой стоячей волной в стержне с закрепленными концами, либо с поперечной волной в натянутой струне). Распределение электрического

518 |

|

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

|

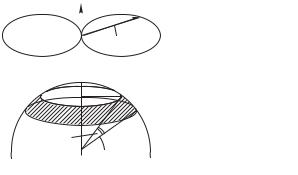

и магнитного полей в стоячей волне вдоль оси (мгновенная |

||||

фотография) показано на рис. 6.8. |

|

|||

Стоячие электромагнитные волны возникают в резонаторе |

||||

Фабри–Перо, образованном двумя параллельными идеально про- |

||||

водящими металлическими стенками. Поскольку на поверхности |

||||

y |

|

идеального проводника тангенциаль- |

||

/4 |

ная компонента электрического поля |

|||

x |

||||

|

|

должна обращаться в нуль, то ситуа- |

||

O |

|

z ция в точности подобна той, которая |

||

|

возникает в стержне с закреплен- |

|||

|

|

|||

/4 |

|

ными концами либо в натянутой и |

||

|

|

закрепленной на концах струне (по- |

||

Рис. 6.8 |

|

скольку аналогичны граничные усло- |

||

|

вия: - 0 - + 0, где + — рас- |

|||

|

|

|||

стояние между проводящими стенками). Возможные частоты ко- |

||||

лебаний определяется соотношением ( 2+ , аналогичным |

||||

(5.25), а возможные типы колебаний |

|

|||

- , 2

полностью аналогичны типам упругих стоячих волн в стержне.

6.5. Излучение колеблющегося диполя

Колеблющийся диполь является простейшей системой, излучающей электромагнитную волну. Модель колеблющегося диполя используется при исследовании излучения многих реальных

излучающих |

систем, |

таких, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

как радиоантенна или даже |

|

|

|

|

E |

|

E |

|

|

|

|

||||||

излучения света атомом. |

|

+q |

|

+q |

|

|

|

|

|

r |

B |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Практической реализаци- |

|

|

|

|

|

|

|

p |

|

n |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

B |

|

|

ψ |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

ей диполя является |

элемен- |

U(t) |

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

+ |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

O |

|

|

|

|

|||||||||||

тарный |

осциллятор, |

изобра- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

p |

|

|

|

|

E |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

женный |

на |

рис. 6.9 а: |

два |

−q |

|

−q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

проводящих |

шарика, |

заряды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|||

которых / меняются по гар- |

à |

|

|

|

|

á |

|

|

|

|

|||||||

моническому закону. Это из- |

|

|

|

Рис. 6.9 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

менение |

обеспечивается |

пе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ременным напряжением , , которым питается осциллятор. Дипольный момент такой системы есть, по определению, / , где — вектор, направленный от отрицательного заряда к положительному (см. разд. II).

При гармоническом изменении заряда / /0 имеем

0 , где 0 /0 |

(6.21) |

6.5 ] |

Излучение колеблющегося диполя |

519 |

|

Будем полагать, что размеры осциллятора много меньше дли- |

|

ны излучаемой волны: |

|

|

|

2 7, |

(6.22) |

где — скорость электромагнитных волн: вибратор находится в вакууме. Кроме того, нас будет интересовать излучение диполя на расстояниях от него, больших по сравнению с длиной волны

При выполнении указанных условий диполь называется точечным.

Согласно классическим представлениям, возбужденный электрон в атоме ведет себя как гармонический осциллятор, совершающий колебания относительно положения равновесия. При этом частота колебаний определяется массой электрона и «жесткостью связи» (см., например, модель атома Томсона, гл. 4.1). В результате гармонических колебаний электрона атом приобретает переменный дипольный момент (6.21).

Приведем без вывода формулы, определяющие электрическое и магнитное поля в электромагнитной волне, излучаемой колеблющимся диполем:

1 |

1 |

# |

|

, (6.23) |

||

|

|

|

|

|

|

|

4 00 |

|

73# 7 |

|

|||

Формулы (6.23) определяют поля и в точке наблюдения, отстоящей от середины диполя на расстояние . Единичный вектор n направлен от центра диполя к точке наблюдения

(рис. 6.9 б). Обсудим физическое содержание формул (6.23).

1. Поля и определяются второй производной по времени дипольного момента p (вектором ), т. е. ускорением,

с которым меняется заряд диполя / (либо расстояние между зарядами ): волна излучается лишь ускоренно движущимися зарядами.

2.Поля и на расстоянии от колеблющегося диполя

вмомент времени зависят от значения в более ранний момент времени — запаздывание зави-

сит от времени распространения волны от осцил- E |

B |

|

лятора до точки наблюдения > . |

|

|

3. Электромагнитная волна, излучаемая дипо- |

|

|

лем, является плоскополяризованной: вектор |

|

|

параллелен вектору , т. е. оси диполя, поэтому |

|

|

вектор перпендикулярен плоскости, в кото- |

|

|

рой лежат векторы и (плоскости рис. 6.9 б); |

Рис. 6.10 |

|

вектор лежит в плоскости рисунка и пер- |

||

|

пендикулярен вектору . Пространственная картина полей и показана на рис. 6.10: линии вектора расположены по

520 |

Электромагнитные волны |

[ Гл. 6 |

меридианам, а линии — по параллелям сферы с центром

вточке, совпадающей с центром диполя.

4.Поля - и убывают при удалении от диполя обратно пропорционально первой степени расстояния 1 (в отличие от

поля статического диполя, которое убывает по закону 1 3 —

т.е. гораздо быстрее).

5.Излучение диполя обладает определенной анизотропией: амплитуды полей зависят от широтного угла B: - и макси-

мальны в направлении B 0 (т. е. на экваторе) и обращаются в нуль на полюсах (B $ 2).

Найдем, используя (6.21), 8 . Имеем 8

280 ; 8 280 . Подставляя последнее выражение в (6.23), найдем

|

2&0 |

|

, |

3# B |

|||

|

4 007 |

|

(6.24) |

|

2&0 |

|

|

- |

|

. |

|

2# B |

|||

|

4 007 |

|

|

Важно подчеркнуть, что на больших расстояниях ( ) волновые поверхности, излучаемые колеблющимся диполем, имеют сферическую форму, а амплитуда колебаний убывает по закону 1 — так же, как в сферической волне, излучаемой точечным источником.

|

Электромагнитная |

энергия, излучаемая |

колеблющимся |

||||||||||||||

диполем. Используя (6.24), |

вычислим поток энергии в точке |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

, B в волне, излучаемой |

дипо- |

|||||||||

|

P |

|

|

S |

лем. Имеем |

(используя |

формулы |

||||||||||

|

|||||||||||||||||

à |

|

|

|

|

|

|

G 110 и 2 |

1 <010 ): |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

4&2 |

2 B |

|

|

|

|

|

|

|

|

9 -G |

|

|

0 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

4 200 |

|

73#2 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

rd |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

(6.25) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Направление потока |

совпадает |

|||||||||

á |

|

|

r |

|

|

|

с нормалью n к волновой поверхно- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

сти. Среднее за период значение 9 |

|||||||||||

|

d |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

есть |

|

4&2 |

|

|

2 B |

|

(6.26) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Рис. 6.11 |

|

|

|

|

9 |

0 |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

32 |

20 3#2 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

07 |

|

|

|

|

|

|

На рис. 6.11 а показана полярная диаграмма направленности излучающего диполя — зависимость 9 от B (при фиксиро-

ванном ) в полярных координатах. |

2 B) уменьшается с ро- |

||

Поток |

монотонно (по закону |

||

стом угла B от |

максимального |

значения, равного 9 |

|

482 |

32$2<2 |

5 2 при B 0 до нулевого при B $ 2 — |

|

0 |

0 |

|

|