Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_3_том

.pdfЗатем накладывают повязку типа Волкова или стремена Павлика, аппарат Гневковского, шину Гижицкой—Волкова, Мирзоевой и др., а при отсутствии таковых — повязку-распорку, представля ющую собой гипсовые гильзы, наложенные на полусогнутые ко ленные суставы и скрепленные между собой распоркой при по ложении ног в отведении и внутренней ротации (положение Ланге), которые через 1,5—2 мес превращают в съемные. В этот период больной получает массаж ягодичных мышц, физиотерапев тическое лечение. Повязки и шины снимают на время занятий лечебной физкультурой, физиопроцедур и массажа. Через 1,5—2 мес их надевают только на время сна. Ребенку разрешают езду на велосипеде с раздвинутыми педалями, придающими положение отведения бедер при езде. Ходьбу разрешают через 8—12 мес после лечения при отсутствии явлений дистрофии в головке бедра. Нормализация тазобедренного сустава при раннем лечении дисплазии происходит на протяжении 3—6 мес у 95—88% детей. Накопленный в последние годы опыт лечения врожденного вывиха бедра показал возможность полного восстановления формы и фун кции сустава почти у 90% детей первых месяцев жизни. При менение функциональных методов вправления, особенно путем постоянного накожного вытяжения, показало значительное сниже ние числа осложнений по сравнению с одномоментным вправле нием под наркозом, которое ни в коем случае не должно при меняться. Нецелесообразно применять для лечения высоких вы вихов бедер у детей старше года стремена Павлика, различные шины и аппараты, не обеспечивающие вытяжения по оси, так как в этих случаях головка постоянно испытывает давление со стороны подвздошной кости, что нередко приводит к ее дефор мации, теряется время, благоприятное для вправления. Неудачные исходы вправления, как правило, связаны с возрастом больного, тяжестью патологии (дети старше 2—3 лет, первично высокий вывих бедра, чрезмерная антеверсия и вальгус шейки, спастические и артрогрипозные вывихи и др.), а также с дефектом лечения. Особенно вредны повторные репозиции и насильственное вправ ление под наркозом.

Больных с врожденным вывихом бедра в возрасте после года разделяют на следующие группы: дети, не получавшие никакого лечения, безуспешно лечившиеся различными методами, и дети с остаточными подвывихами и дистрофией или последствиями их после бескровного вправления. Все эти дети требуют особого подхода и индивидуального выбора метода лечения. Невправимые вывихи должны быть подвергнуты оперативному лечению и не быть объектом для испытания всех известных способов закрытого вправления. Для современных направлений в лечении врожденного вывиха бедра характерен отказ в тяжелых случаях от заведомо обреченных на неудачу попыток закрытого вправления в пользу оперативного, а также отказ от повторных репозиций, сочетаний бескровных и оперативных методов лечения. При лечении детей до 3 лет необ ходимо проводить щадящее вправление методом вытяжения, крат-

247

ковременную иммобилизацию (4—8 нед), функциональное лечение и последующее дополнительное оперативное вмешательство для ус транения остаточных дефектов сустава.

6.1.7. Предоперационное обследование

Необходимость оперативного вправления врожденного вывиха бедра у 12—18% детей из-за анатомических причин выдвигает эту про блему в разряд актуальных в детской ортопедии. Сюда же следует отнести и тех детей, у которых после бескровного вправления ос тались дефекты недоразвития элементов, образующих сустав, час тота которых приближается к 40% от числа всех вправленных вывихов головки бедра. Эти больные нуждаются в дополнительных оперативных вмешательствах на костях бедра и таза.

Для отработки показаний к тому или иному виду вмешательства на тазобедренном суставе, кроме клинических данных, которые ранее уже приводились, большое значение имеют рентгенологиче ские и особенно артрографические исследования у детей ясельного возраста с врожденным вывихом бедра, а также у детей до 12 лет с децентрациями и подвывихами головки бедра. В более старшем возрасте, когда сустав уже полностью сформирован, артрографическое исследование имеет познавательное значение и для определения вида вмешательства достаточно бывает обычных рентгенограмм.

Артрография. Большое значение при решении вопроса о пока заниях к открытой репозиции головки бедра у детей ясельного возраста имеют данные, полученные при контрастировании сустав ной полости. Немаловажное значение они имеют также при выборе показаний к методу вмешательства при подвывихах бедра, когда на обычной рентгенограмме не определяется изменений в суставе. Многие авторы считают, что без артрографии в отдельных случаях также немыслимо лечить заболевания тазобедренных суставов, как заболевания желудка без рентгеноскопии, или это лечение равно сильно блужданию в темноте.

Для выяснения характера вмешательства при подвывихах бедра и решении вопроса о показаниях к операции у детей ясельного возраста целесообразна артрография. Наиболее известны три доступа для пункции тазобедренного сустава — передний, наружный и медиальный. При различных формах дисплазии широкое применение нашла передняя пункция сустава. Прокол осуществляют на 1 см выше лобковой кости и на такое же расстояние кнаружи от места прохождения бедренной артерии. Иглу вводят строго перпендику лярно с последующим некоторым наклоном книзу и кнутри. После ощущения прокола капсулы в полость вводят от 3 до 5 мл физио логического раствора. При наличии иглы в полости сустава из нее вытекает жидкость в виде фонтанчика. Иногда из иглы вытекает суставная жидкость. В этих случаях тест с изотоническим раствором хлорида натрия не производят. В полость сустава в зависимости от возраста ребенка вводят от 1 до 3 мл трийодсодержащего контраст ного вещества (урографин, верографин и др.), смешанного наполо-

248

вину с дистиллированной водой и таким же количеством воздуха или без него. Перед выполнением снимка делают несколько пас сивных движений, способствующих равномерному обволакиванию суставных элементов.

В норме контрастное вещество обрисовывает тонкой полукруглой полоской сферические поверхности головки и впадины (рис. 6.5, а). На уровне Y-образного хряща контрастируется в виде шипа розы лимб, направленный кнаружи и несколько книзу, полностью пере крывают головку бедра.

Артрограмма при децентрациях сустава без смещения головки из впадины мало чем отличается от нормы (рис. 6.5, б). Скошенность костной части крыши впадины дополняется хорошо развитой хря щевой ее частью, которая составляет не менее 7з. Латеральный край крыши, обычно изображенный затемненным контрастным ве ществом в виде шипа розы, находится на уровне линии, соединяющей Y-образные хрящи. Размеры карманов и расположение дефектов наполнения контрастным веществом такие же, как в норме, за исключением нижней части головки, которая несколько расширена за счет децентрации головки в вертлужной впадине из-за вальгуса и антеверсии. То же самое наблюдается при замедленной оссификации латерального края впадины вследствие неравномерной на грузки контактирующих поверхностей сустава. В этих случаях, как правило, операции производят только на проксимальном отделе бедра, чтобы создать благоприятные условия для оссификации передневерхнего края впадины.

При подвывихе хрящевая часть свода сдвинута вверх и не покрывает полностью головку бедра (рис. 6.5, в). «Шип розы» располагается значительно выше линии, проходящей через Y-об разные хрящи, либо отсутствует ввиду того, что головка раздав ливает лимб. Сместившаяся вверх головка бедра освобождает ниж ний отдел впадины, и карман головки расширяется, принимая треугольную форму, через которую в виде мостика-перетяжки иногда проявляется полоса пониженного контраста—связки головки бедренной кости. Дефект наполнения дна впадины, повышенная рельефность или ячеистость расположения контрастного вещества указывают на наличие мягкотканных образований. Поперечная связка в виде дефекта наполнения в нижнем отделе сустава расположена выше линии Шентона. У подростков нижний отдел впадины, как правило, заполнен мягкими тканями, и контрастное вещество туда не попадает.

Особенно ценна артрография при диагностике дистрофии головки бедра, так как она позволяет выявить ее действительную форму, а также при оценке патологических изменений тазобедренного сустава у детей до 10 лет. Ввиду того что край вертлужной впадины око стеневает медленнее, обычная рентгенограмма может иногда дез ориентировать в оценке его состояния: в таких случаях увеличи вается ацетабулярный индекс и уменьшается угол Виберга. Артро грамма позволяет установить истинную линию свода, в том числе и неокостеневшего. С помощью артрографии определяют положение

249

Рис. 6.5. Артрограммы тазобедренного сустава.

а — в норме; 6 — при децентрации; в — при подвывихе; г — при вывихе бедра.

лимба, уровень прикрепления суставной капсулы, состояние вертлужной впадины.

По мнению большинства авторов (Ю. И. Поздникин, В. О. Маркс и др.), артрография является особенно высокоинформативным ме тодом при врожденном вывихе бедра, позволяющим получить данные о состоянии хрящевых и мягкотканных элементов сустава и решить

250

такие сложные вопросы, как выбор метода лечения, опре деление прогноза и др. При вывихе бедра видна зона пе решейка между головкой бед ренной кости и впадиной (рис. 6.5, г). Четкий довольно узкий перешеек капсулы, нередко заполненный связкой, являет ся неоспоримым признаком невправимости головки бедра во впадину. Головка, как пра вило, четко обрисована, видны истинные костно-хрящевые ее размеры. Иногда перешеек полностью облитерирован, по этому контраст из одной ка меры (впадины) не проходит в другую (к головке). Все это является прямым показанием к открытой репозиции.

При наличии довольно ши рокого перешейка и большого объема полости впадины есть

основания для успешного закрытого вправления.

Рентгенологические параметры тазобедренного сустава. Немало важное значение для определения того или иного вида вмешательства при подвывихах и вывихах бедра имеют рентгенологические парамет ры и индексы, характеризующие стабильность тазобедренного сустава, которые определяются по рентгенограммам, производимым в переднезадней и аксиальной проекциях при среднем положении конечности. При децентрациях и подвывихах необходимо сделать снимок в переднезадней проекции при отведении и внутренней ротации конечности на величину необходимой варизации и деторсии.

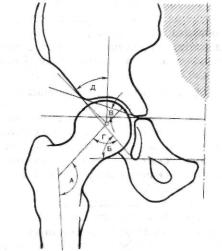

По рентгенограммам и артрограммам оценивают состояние сус тава и угловых величин, характеризующих строение проксимального отдела бедра и вертлужной впадины (рис. 6.6): величину ШДУ — А; величину вертикального наклона впадины — Б; величину наклона крыши впадины — В; величину угла Виберга — Д, образованного перпендикулярной линией, проведенной от центра головки, и ли нией, соединяющей его с латеральным краем впадины.

Коэффициент костного покрытия головки бедра впадины опре деляется отношением диаметра головки бедра к протяженности кры ши. Величина этого коэффициента отражает соотношение темпов роста головки и крыши вертлужной впадины.

Степень покрытия определяют с помощью линии Омбреданна— Перкинса. В норме головка не должна пересекаться с этой линией, и степень покрытия в этих случаях равна 1. По степени отсечения этой линией головки бедра определяют ее покрытие впадиной.

251

По аксиальной рентгенограмме определяют угол антеверсии шей ки бедра, который образуется пересечением оси шейки бедра с осью диафиза бедра (в норме он равен 8—12°), угол фронтальной инклинации впадины (в норме данный угол равен 60—70°) и угол горизонтального соответствия (в норме его величина равна 18—23°).

6.1.8. Хирургическое лечение

Для устранения дефектов развития тазобедренного сустава у больных с дисплазией бедра без смещения и со смещением головки предло жено много различных видов оперативных вмешательств. При па тологических изменениях проксимального отдела бедра (антеверсия и вальгус) широко применяют корригирующую остеотомию бедрен ной кости. У детей дошкольного возраста ее применяют не только для устранения имеющейся патологии, но и для стимуляции даль нейшего развития сустава и ускорения оссификации передневерхнего края впадины. У детей старшего возраста корригирующая остеотомия является «профилактической» операцией, позволяющей приостано вить развитие артроза за счет улучшения соотношения суставных поверхностей головки бедра и впадины, а у взрослых — разгрузить сустав, временно избавить от болевого синдрома или в крайнем случае уменьшить его.

При патологии со стороны тазового компонента сустава, которая, как правило, сопровождается патологией и бедренного, широко при меняют различные виды ацетабулопластик, остеотомии таза и остеопластических упоров. Иногда их дополняют корригирующей ос теотомией бедра. Данные операции позволяют не только достигнуть нормальной адаптации головки бедра со впадиной у детей дошколь ного и младшего школьного возраста, но и способствуют нормальному развитию сустава. У детей старшего возраста и подростков эти операции являются реконструктивными. У взрослых они стабили зируют сустав и устраняют компрессию его.

При вывихе головки бедра производят открытую репозицию, которую дополняют в большинстве случаев корригирующей остео томией бедра и различными видами ацетабулопластик, остеотомией таза и ацетобулопластических навесов.

У взрослых нередко применяют эндопротезирование. Корригирующая остеотомия бедренной кости. Внесуставная

корригирующая остеотомия бедра показана у больных с децентрациями и подвывихами головки бедра, при наличии вальгуса свыше 130° и антеверсии больше 40°, при нормальных или при ближающихся к норме угловых величинах вертлужной впадины, которые не полностью компенсируют имеющийся дефект со сто роны бедренного компонента сустава, и при нарушении стабиль ности сустава. Особое внимание при этом необходимо обращать на развитие крыши вертлужной впадины: степень ее скошенности по костным ориентирам не должна превышать 25°, а по хрящевым 15° для детей дошкольного возраста и соответственно 15 и 8° для детей более старшего возраста. Только в этих случаях можно

252

надеяться на правильное развитие сустава. Особое значение в этих случаях имеют данные рентгенограмм.

Условием для выполнения операции является свободная подвиж ность в суставе, способствующая отведению и внутренней ротации на величину необходимой варизации и деторсии. При ограничении этих движений, особенно внутренней ротации, остеотомию бедра дополняют пересеченнием или удлинением наружных ротаторов и приводящих мышц бедра, а в ряде случаев — и задней капсулотомией.

Существуют большое количество и различные виды корригиру ющих остеотомии бедренной кости, способствующих правильной центрации головки бедра во впадине и уменьшающих величину несущих нагрузку суставных поверхностей. В основном широкое применение нашла межвертельная остеотомия.

Остеотомию бедра применяют в тех случаях, где необходимо устранить антеверсию шейки бедра, уменьшить ШДУ и произвести медиализацию. Во всех случаях фрагменты фиксируют металличе скими конструкциями.

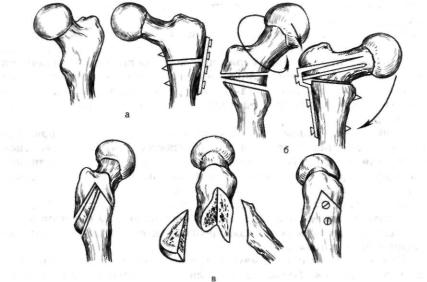

При всех видах остеотомии доступ осуществляют разрезом, иду щим от вершины большого вертела в дистальном направлении. Послойно рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, широ кую фасцию бедра. Обнажают подвертельную область бедренной кости. Проксимальный фрагмент поворачивают по отношению к дистальному внутрь на величину необходимой деторсии и фрагменты скрепляют накостной компрессирующей пластинкой (рис. 6.7, а).

В случаях, когда антеверсия превышает 60°, деторсионную ос теотомию сочетают с пересадкой дистального прикрепления под- вздошио-поясничной мышцы на переднюю поверхность бедра, что предотвращает рецидив деформации.

При ограничении ротационной функции сустава производят пе ресечение сухожильной части наружных ротаторов.

Для устранения вальгуса из дистального фрагмента иссекают клин, основанием обращенный в медиальную сторону. Величину клина, необходимого для варизации, рассчитывают по рентгено граммам с отведением и внутренней ротацией бедра. Затем про ксимальный фрагмент поворачивают по отношению к дистальному внутрь на величину необходимой деторсии. При артрозах и уд линенной шейке бедра дистальный фрагмент смещают по отно шению к проксимальному на х/з диафиза. Фрагменты в заданном положении фиксируют углообразной компрессирующей пластинкой (рис. 6.7,6).

Межвертельную остеотомию производят вблизи сосудов, окру жающих шейку бедра и ростковую зону большого вертела, что может сказаться на кровоснабжении проксимального отдела бедра и выпрямлении шейки бедра у детей дошкольного возраста. В то же время с помощью данной остеотомии устраняют не только ан теверсию и вальгус шейки бедра, но и производят медиализацию дистального фрагмента. При данной остеотомии не происходит от рицательного действия подвздошно-поясничной мышцы на шейку

253

Рис. 6.7. Корригирующие остеотомии проксимального отдела бедра (схема).

а — подвертельная; б — межвертельная; в — чрезвертельная.

бедра (рецидива торсии), так как остеотомию выполняют выше места прикрепления этой мышцы.

Для выполнения чрезвертельной остеотомии обнажают область основания большого вертела и подвертельную часть бедренной кости и производят с помощью дисковой пилы двухплоскостную углообразную косую деторсионно-варизирующую остеотомию. Одна пло скость распила проходит от вершины большого вертела до основания малого, другая — от той же точки большого вертела с противопо ложной стороны до основания малого и до соединения с первым распилом. Малый вертел и лежащие выше сосуды остаются на проксимальном конце бедра. Для устранения вальгуса и антеверсии из дистального фрагмента иссекают заднемедиальный клин, вели чину которого определяют по скиаграммам с рентгенограмм в переднезадней и аксиальной проекциях. Затем проксимальный фраг мент ротируют внутрь по отношению к дистальному на необходимую величину деторсии и крепят одним или несколькими компрессиру ющими винтами (рис. 6.7, в).

При многоплоскостных деформациях проксимального отдела бед ра, которые, как правило, обусловлены неадекватным лечением врожденного вывиха бедра, применяют шарнирную или двухпло скостную остеотомию бедра с поворотом фрагментов по оси, исп равляющую ШДУ и угол торсии. Предварительно рассчитывают угловые нарушения расположения эпифиза головки бедра по рен тгенограммам в среднем положении и положении Лауэнштейна, а именно смещения его кпереди, кзади и книзу, а также ШДУ и угол антеверсии, по которым определяют степень их коррекции.

254

Важным фактором при этих операциях является определение границ коррекции угловых величин. Угол антеверсии, как правило, уменьшают до границ возрастной нормы — 8—12°; ШДУ у детей дошкольного возраста уменьшают до 100—110°, младшего школьного возраста — до 110—115° и в более старшем возрасте — до нижних границ возрастной нормы, т.е. 115—120°.

Конструкцию удаляют через 3—4 мес; нагрузку разрешают через 5—6 мес после операции. При правильно выбранных показаниях и соответствующем техническом уровне выполнения операции исходы, как правило, хорошие: сустав стабилизируется. Корригирующая ос теотомия благоприятно влияет на течение дистрофического процесса в головке бедра. Как правило, положительный эффект центрирую щих операций заключается в разгрузке патологически нагружаемых участков головки и приближении их к существующим в норме. Следует отметить, что в ненагружаемом суставе может сохраниться форма головки и после операции восстановиться полностью форма и структура головки бедренной кости. При ранней нагрузке на дистрофическую головку происходит ее значительная деформация.

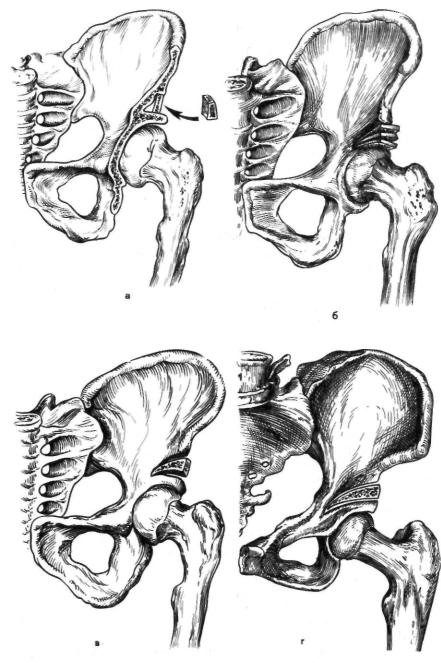

При патологии тазового компонента сустава, который, как пра вило, сопровождается и патологией бедренного, широко применяют различные виды остеотомии таза, которые дополняют корригирую щей остеотомией бедра. Не потеряли своего значения и реконст руктивные операции в надацетабулярной области сустава — ацетабулопластики. Эффект такой операции зависит от достижения соответствия конгруэнтности суставных поверхностей и адекватных условий нагрузки. Поэтому операцию необходимо сочетать с кор ригирующими остеотомиямй бедра. В настоящее время стоит вопрос не об отрицании пластики крыши и замене ее остеотомиямй таза, а о совершенствовании остеопластического ремоделирования впади ны. Применяемые различные модификации с отгибанием латераль ного края впадины и введением туда трансплантата (рис. 6.8) нередко не устраняют дефицита покрытия головки бедра впадиной. В связи с этим применяют различные модификации ацетабулопластик, по зволяющих устранить этот недостаток, а именно глубокое сечение свода вертлужной впадины до Y-образного хряща (неполная перикапсулярная остеотомия таза по Пембертону) или полукружную ацетабулопластику по Тихоненкову—Мельникову с последующим «накатыванием» остеотомированной части на головку бедра кпереди, латерально и вниз и введением в диастаз гомотрансплантата при первом и аутотрансплантата (взятого при корригирующей остеото мии бедра) при втором виде операции (рис. 6.9, а, б).

Эти виды операций показаны в основном у детей до закрытия Y-образного хряща при скошенности крыши впадины свыше 35—40°, и производят их в сочетании с корригирующими остеотомиямй бедра (при ШДУ свыше 130° и антеверсии больше 40°). Однако данные операции имеют ряд недостатков: ограничиваются возрастом, нару шается конгруэнтность впадины, сечение вблизи впадины приводит к дегенерации суставного хряща, понижение свода впадины способ ствует увеличению внутрисуставного давления, для уменьшения

255

Рис. 6.8. Формирование верхнего края впадины — ацетабулопластика (схемы).

а — по Олби; б — по Лансе; в — по Ситенко; г — по Пембертону.

2 5 6