Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_3_том

.pdfревматоидного фактора (РФ) — антитела, главным образом класса IgM, направленного против преформированного Ес-фрагмента IgG, который выявляется в 80% случаев.

Для ортопедического лечения важное значение имеет уточнение по рентгенологическим данным стадии поражения каждого сустава.

I стадия — рентгенологические проявления минимальны: остеопения суставных концов. На первый план выступают клинические проявления: в полости сустава определяется скопление экссудата за счет синовита, контуры сустава несколько сглажены, температура повышена, движения болезненны; в области лучезапястных и голе ностопных суставов отмечаются припухлость сухожильных влага лищ, болезненность.

II стадия — кроме остеопении эпифизов, рентгенологически об наруживаются сужение суставной щели, единичные узуры субхондральной пластинки. Клинически отмечается уменьшение экссудата в полости сустава, но контуры последнего еще более сглажены. Ткани сустава становятся более плотными за счет пролиферации клеток синовиальной мембраны. Движения болезненны, возникают контрактуры, которые исправляются только под наркозом. .

Появляется заметная атрофия мышц, особенно разгибателей. III стадия характеризуется значительным сужением суставной

щели на фоне усиливающейся остеопении. Обнаруживаются мно жественные узуры суставной субхондральной пластинки. По краям суставных поверхностей появляются костно-хрящевые разрастания, характерные для деформирующего артроза вторичного происхожде ния (рис. 7.1). Клинически сустав выглядит деформированным за счет краевых остеофитов. Контрактуры становятся стойкими и не исчезают под наркозом. Движения в суставе иногда ограничены до качательных. Болевая реакция при движениях значительно выра жена. Атрофия мышц нарастает. Как правило, нарушается опорность нижних конечностей вследствие дискордантных деформаций; при конкордантных деформациях конечности остаются опорными, но подвижность в суставах сильно ограничивается. Утрачивается тру доспособность, а иногда и возможность самообслуживания.

IV стадия — рентгенологически на фоне резко выраженной ос теопении и деформации суставных компонентов возникает фиброз ный или костный анкилоз. Клинически наблюдается потеря движе ний в суставах и опорности нижних конечностей из-за анкилозирования в функционально невыгодном положении, т. е. возникают дискордантные деформации. Ткани сустава уплотнены за счет фиб розного сморщивания капсулы, холодные на ощупь. Выпота в суставе нет, воспалительные явления не определяются. Как правило, утра чивается способность к самообслуживанию.

Помимо поражения суставов, при РА возможны серозиты, по ражение легких, сердца, сосудов, почек, глаз, нервной системы, амилоидоз органов. Все это необходимо учитывать при отборе боль ных для оперативного лечения, проведении предоперационной под готовки, планировании типа оперативного вмешательства, выборе метода обезболивания. Сочетание РА с другими заболеваниями мо-

369

Рис. 7.1. Рентгенограмма тазобедренных суставов, пораженных ревматоидным арт ритом. Справа И стадия, слева III стадия.

жет значительно усугубить тяжесть общего состояния пациента и сделать невозможным оперативное лечение.

Обоснование оперативного лечения. Задачи оперативного лече ния зависят от стадии патологического процесса в суставе, на котором планируется операция. Патогенетической основой оперативного ле чения РА на ранних стадиях заболевания является удаление вос паленных суставных тканей вместе с патологическим субстратом, что прекращает дальнейшее развитие патологического процесса и предупреждает деструкцию суставов. Удаление большой массы по раженной синовиальной ткани из крупных суставов оказывает бла гоприятное воздействие не только на оперированный сустав, но и на общее состояние больного. После синовэктомии нескольких круп ных суставов наступает стойкая ремиссия заболевания, происходит улучшение лабораторных показателей, которые удерживаются на уровне нормы многие годы. После операции синовиальная мембрана в полости сустава восстанавливается, но ее толщина гораздо меньше, чем прежде, и она менее подвержена аутоиммунным патологическим воздействиям. Однако при высокой активности общего ревматоидного процесса в оперированном суставе вновь может возникнуть синовит.

В более поздней (III) стадии РА деструктивные явления в суставе нарастают, патологический процесс захватывает все его элементы, появляется контрактура. В этой стадии показана синовкапсулэктомия в сочетании с тенотомией и фасциотомией, которые направлены не только на ликвидацию воспалительного процесса в суставе, но одновременно и на исправление контрактуры.

При IV стадии, когда имеется полная деструкция суставного хряща, возникает необходимость в эндопротезировании или артропластике суставов с применением интерпонирующих прокладок или

370

в резекционной артропластике с расчетом на образование хрящевого регенерата.

Общая схема оперативного ортопедического лечения больных РА строится по принципу «сверху вниз». В первую очередь оперируются суставы верхних конечностей для того, чтобы больной мог себя обслуживать и в дальнейшем держать костыли, а затем приступают к операциям на нижних конечностях.

Однако схема «сверху вниз» осуществима только при генерализо ванном поражении всех суставов конечностей. При олигоартрите приоритет в оперативном вмешательстве отдается суставам, наибо лее пораженным. Чаще других это бывают локтевые и коленные суставы.

Операции на локтевом суставе. Локтевой сустав при РА пора жается довольно часто, особенно у женщин (в 54,6% случаев). На ранних стадиях это проявляется синовитом, при прегрессировании процесса вовлекаются все ткани сустава, происходит деструкция суставного хряща, возникает контрактура. Все это ведет к резкому ограничению подвижности, вплоть до анкилозирования.

В I и II стадии показана синовэктомия. Операцию проводят под наркозом или круговой футлярной новокаиновой анестезией. Через наружный боковой доступ осуществляют ревизию сустава и удаляют синовиальную мембрану. Иногда вместе с ней частично удаляют и капсулу сустава. Для полной синовкапсулэктомии одновременно делают дополнительный доступ по внутреннебоковой поверхности локтевого сустава. При этом выделяют и перемещают кпереди лок тевой нерв. При выявлении деформации головки лучевой кости, которая препятствует ротационным движениям и вызывает боли, головку резецируют. Для увеличения ротационных движений пред плечья резецируют и дистальный конец локтевой кости, если он блокирует движения.

При анкилозировании локтевого сустава показана интерпозици онная или резекционная артропластика. Для интерпозиции чаще всего применяют консервированную аллофасцию. Удаляют также головку лучевой кости. Диастаз между резецированными поверхно стями должен быть 1—1,5 см. При резекционной артропластике интерпонирующий материал не используют. Для удержания диастаза в 1 см между резецированными суставными поверхностями исполь зуют шарнирно-дистракционный аппарат Волкова—Оганесяна.

Для восстановления подвижности в локтевом суставе также при меняют тотальные эндопротезы.

Операции на плечевом суставе. Оперативное лечение поражен ного плечевого сустава осуществляется весьма редко, так как потеря движений в плечевом суставе компенсируется подвижностью лопатки вместе с плечом. Иногда делают синовэктомию из разреза по передневнутренней поверхности плечевого сустава между дельтовидной мышцей и большой грудной. Удаляют измененную синовиальную мембрану доступной части сустава и грануляции вокруг сухожилия двуглавой мышцы плеча. Необходимо стремиться убрать воспален ную слизистую сумку под дельтовидной мышцей, которая зачастую

371

является источником болей и причиной ограничения движений в плечевом суставе.

Оперативное лечение поражений кисти и лучезапястного сус тава. Суставы кистей и лучезапястные суставы поражаются при РА в 70—90% случаев.

Теносиновит — одно из ранних проявлений ревматоидного по ражения области лучезапястного сустава или кисти. Гипертрофия воспаленных сухожильных влагалищ сгибателей кисти на уровне удерживателя сгибателей приводит к сдавлению срединного нерва. При этом наблюдается так называемый синдром запястного канала. Отмечаются боль по ладонной поверхности кисти и лучезапястного сустава, парестезии и онемение в пальцах в зоне иннервации сре динного нерва. Наступает атрофия мышц возвышения I пальца.

Лечение синдрома запястного канала описано в разделе 5.2.3. Теносиновит на тыльной поверхности кисти устраняют путем

теносиновэктомии. Рассеченный удерживатель разгибателей при этом сшивают под сухожилиями, отгораживая их от пораженного кистевого сустава.

Ревматоидное воспаление поражает не только сухожильные вла галища, но и сами сухожилия, расслаивая и разволокняя их. Су хожилия истончаются и дегенерируют, что ведет к их спонтанному разрыву. Этому способствуют ревматоидные узелки в сухожильной ткани, а также трение об остеофиты.

Восстанавливают функцию поврежденного сухожилия сшиванием его конец в конец или делая пластику свободным сухожильным трансплантатом. Обычно для этого используют сухожилия одного из сгибателей или разгибателей запястья.

Синовит пястно-фаланговых и межфаланговых суставов пальцев является одним из частых поражений суставов кисти при РА. Си новит приводит к деструкции суставного хряща и подлежащей субхондральной кости, растяжению капсулы сустава и связочного ап парата. При этом сухожилия разгибателей, смещаясь в локтевую сторону, формируют локтевую девиацию пальцев, или так называ емые ласты моржа.

Синовэктомию пястно-фаланговых суставов осуществляют из по перечного доступа по тылу кисти, причем суставы вскрывают из продольного разреза по радиальному краю сухожилия. После уда ления грануляции и пораженной синовиальной мембраны сухожиль ное растяжение апоневроза сшивают под сухожилием, перемещая и тем самым восстанавливая сухожилие по средней линии сустава. При выраженной стойкой локтевой девиации пальцев, кроме эле ментов синовэктомии, применяют рассечение ладонной капсулы пя стно-фаланговых суставов для устранения ладонного подвывиха про ксимальных фаланг, а также пересекают медиальные боковые связки пястно-фаланговых суставов и сухожилия межкостных мышц у про ксимальных фаланг по локтевой стороне II—V пальцев и мышцу, отводящую мизинец.

В запущенных случаях при поражении пястно-фаланговых сус тавов производят резекционную артропластику этих суставов с удер-

372

жанием диастаза между резецированными суставными концами шар- нирно-дистракционным аппаратом Волкова—Оганесяна. Для созда ния подвижности применяют также эндопротезы из силиконовой армированной металлом резины.

Деформация межфаланговых суставов пальцев, которая приводит к значительной потере функции кисти, лечится артродезированием межфаланговых суставов в функционально выгодном положении.

Учитывая важную роль оппозиции I пальца кисти в поздних стадиях поражения, делают артродезирование в пястно-фаланговом и межфаланговом суставах с использованием фиксации перекрещи вающимися спицами или компрессионно-дистракционным аппара том.

Лечезапястный сустав поражается более чем у 70% больных РА. От степени деформации кистевого сустава в значительной мере зависит функция всей кисти. Моносиновит лучезапястного сустава определить весьма трудно из-за неподатливости капсулы и из-за маскировки картины теносиновитом прилегающих сухожильных вла галищ. Обычно выявляются болезненность при движении в этом суставе и ограничение функции его. Воспаление в прилегающем лучелоктевом суставе приводит к деформации головки локтевой кости и ее вывихиванию в тыльную сторону. Развивается сгибательная контрактура кисти, которая может перейти в анкилоз в порочном положении.

В раннем периоде поражения лучезапястного сустава хорошие результаты дает синовкапсулэктомия, при необходимости с одно временной ревизией лучелоктевого сустава и сухожильных влагалищ разгибателей запястья и пальцев. При выявлении деформации и подвывиха головки локтевой кости делают косую поднадкостничную резекцию ее на протяжении 1,5—2 см. При сгибательной контрак туре лучезапястного сустава и сохранении безболезненных движений в нем деформацию можно устранить клиновидной резекцией костей запястья в сочетании с тенотомией сгибателей запястья. При этом необходимо щадить кость-трапецию, которая важна для сохранения функции I пальца. Восстановление подвижности в лучезапястном суставе показано трудоспособным больным, занимающимся тонкой ручной работой при минимальной активности заболевания. Подвиж ность в лучезапястном суставе создается путем резекционной артропластики с удалением ряда костей запястья. Для удержания ди астаза между резецированными костями и одновременной разработки движений в кистевом суставе применяют шарнирно-дистракционный аппарат Волкова—Оганесяна. Этот аппарат позволяет получить хря щевой регенерат на резецированных суставных поверхностях и вос становить подвижность в лучезапястном суставе.

Интерпозиционную артропластику лучезапястного сустава при меняют чрезвычайно редко. При этом в качестве интерпонирующего материала используют чаще всего консервированную аллофасцию. За рубежом для восстановления функции лучезапястного сустава применяют металлический эндопротез этого сустава.

Для улучшения функции кисти при анкилозе в кистевом суставе

373

в функционально невыгодном положении показано артродезирование

сисправлением деформации и с последующей фиксацией перекре щивающимися спицами или в аппарате чрескостного остеосинтеза. При артродезировании лучезапястного сустава важно придать кисти положение, выгодное для функции, с учетом возможного ограни чения подвижности в суставах пальцев.

Для всех реконструктивно-восстановительных и артродезирующих операций на лучезапястном суставе оптимальным является тыльный S-образный разрез с последующим использованием удерживателя разгибателей для отграничения сухожилия разгибателя пальцев от оперированного сустава.

Операция на тазобедренном суставе. С и н о в к а п с у л э к т о - м и я тазобедренного сустава показана при нарастающих болях и постепенной потере движения и опорной функции ноги с форми рованием контрактуры. Рентгенологическим критерием является су жение суставной щели, но при обязательном сохранении сферич ности головки бедренной кости.

Передним доступом вскрывают тазобедренный сустав. Прямую мышцу бедра отделяют от передней нижней ости и низводят, обнажая в глубине переднюю поверхность капсулы сустава. Сухожилие под- вздошно-поясничной мышцы отсекают от малого вертела, что об легчает движения в суставе во время операции и после нее и является фактором декомпрессии для воспаленного сустава. Посте пенно удаляют капсулу вместе с синовиальной мембраной и грану ляционной тканью по верхнепередней поверхности тазобедренного сустава. Производят сгибательно-разгибательные и ротационные дви жения, удаляют грануляции по дорсальной поверхности сустава путем «выщипывания».

Для устранения сгибательно-приводящей контрактуры сустава операция может быть дополнена поперечным рассечением илиотибиального тракта в нижнем углу раны. Из этого доступа можно отсечь большой вертел, сбив тонкую костную пластинку с прикреп ляющимися мышцами. Миотомию приводящих мышц выполняют из дополнительного небольшого разреза по внутренней поверхности бедра. Таким образом, частичную синовкапсулэктомию сочетают с декомпрессивной операцией по типу операции Фосса. Обе раны зашивают наглухо, сшив рассеченную прямую мышцу бедра с уд линением. К тазобедренному суставу подводят дренажную трубку, которую выводят через кожу рядом с раной. Активное аспирационное

дренирование осуществляют в |

течение 24 ч. Гипсовую повязку |

не накладывают, а применяют |

манжеточное вытяжение с грузом |

2-8 кг. |

|

Через 1—2 дня начинают движения в оперированном тазобед ренном суставе — лечение положением. Первые 2 нед делают укладки в крайних положениях сгибания, разгибания, отведения и приведения бедра. Затем включают пассивные движения в положе нии стоя. Костылями пользуются до 4 мес со дня операции.

У большинства больных частичная синовкапсулэктомия замед ляет прогрессирование локального ревматоидного процесса в тазо-

374

бедренном суставе, способствует длительному сохранению его фун кции и поэтому показана при ранних формах заболевания.

Э н д о п р о т е з и р о в а н и е т а з о б е д р е н н о г о сустава по казано в поздних, терминальных стадиях РА (III—IV), когда фор мируется стойкая сгибательно-приводящая контрактура тазобедрен ного сустава, наступает его тугоподвижность или происходит анкилозирование. Последние 30 лет для восстановления функции тазо бедренного сустава применяют эндопротезирование.

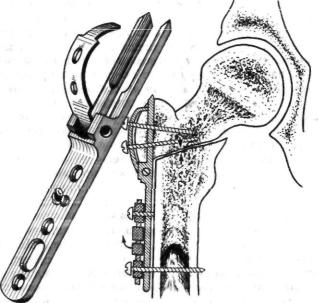

Эндопротезирование возможно как при одностороннем, так и при двустороннем процессе. При двустороннем анкилозировании тазобедренных суставов в порочном положении можно применить сочетание разных оперативных вмешательств. На «худшем» тазо бедренном суставе производят эндопротезирование, а на другой (лучшей) стороне может быть применена межвертельная корриги рующая остеотомия бедра. Последняя операция показана не только при анкилозе, но и при сгибательно-приводящей контрактуре тазо бедренного сустава, когда в нем сохраняется амплитуда движений не менее 30—40° при длительной ремиссии процесса. Для фиксации костных фрагментов бедра при этом необходимо применять внут ренние металлоконструкции. Это является обязательным условием, поскольку для больных крайне важна ранняя разработка движений во всех суставах конечности из-за опасности их анкилозирования. Для фиксации чаще других применяют «Устройство для компрес сионного остеосинтеза межвертельной области бедра» (В. В. Троценко и В. И. Нуждин), которое позволяет «орошо фиксировать фраг менты бедра (рис. 7.2).

Оперативные вмешательства на коленном суставе. По частоте поражения РА коленный сустав стоит на втором месте среди других суставов [Павлов В. П., 1977]. Коленный сустав имеет самую боль шую площадь синовиальной мембраны и значительный объем сус тавной полости. Этим обусловлена не только частота поражения, но и большая степень деструкции элементов коленного сустава, которая влечет за собой формирование стойкой сгибательной контр актуры, а затем и анкилоза в порочном положении. Возникновение болезненной деформации с нарушением функции даже одного ко ленного сустава может привести к глубокой инвалидности больного.

С и н о в э к т о м и я к о л е н н о г о сустава показана при стой ком синовите, не поддающемся комплексному антиревматическому консервативному лечению с внутрисуставным применением гормо нальных препаратов. Ее целесообразно производить на I—II стадиях РА. Эта операция позволяет прервать дальнейшее развитие пато логического процесса в суставе или затормозить прогрессирование артрита.

Обычно операцию выполняют под наркозом при наложенном в средней трети бедра жгуте. Разрезом Пайра вскрывают коленный сустав. Синовиальную мембрану отделяют от фиброзной и полностью удаляют из всех заворотов. Патологически разросшаяся грануляци онная ткань в виде паннуса наползает с краев синовиальной мем браны на хрящевую поверхность, разрушая ее. Паннус скальпелем

375

Рис. 7.2. Пластинка Троценко—Нуждина и схема остеосинтеза после корригирующей остеотомии межвертельной области бедра.

счищают с хряща. Полностью удаляют жировое тело, так как оно инфильтрируется клеточными элементами и патологически разра стается, заполняя всю переднюю камеру коленного сустава.

Мениски, разрушенные грануляциями, полностью удаляют. Ос матривают хрящевую поверхность надколенника и проводят ее са нацию. После тщательного гемостаза рану послойно зашивают.

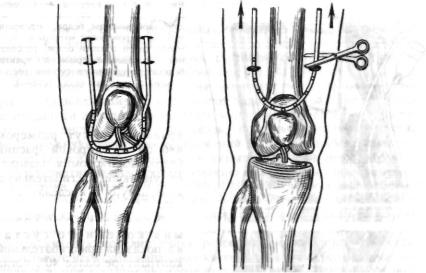

Для борьбы с гемартрозом и последующим спаечным процессом в полости сустава создают газовый пузырь или вводят поливинилпирролидон, либо укладывают дренажную петлю (рис. 7.3), оба конца которой выводят в двух точках на бедре выше верхнего заворота. Оперированную конечность укладывают в заднюю гипсо вую лонгету в положении полного разгибания.

На 2-й день после операции проводят ирригацию полости сустава: через дренажную петлю удаляют излившуюся в сустав кровь и промывают его 0,25% раствором новокаина. В суставе оставляют 50—60 мл новокаина иногда с антибиотиками, наглухо закрывают концы дренажной петли. Со 2-го дня начинают разработку пассивных движений в оперированном суставе. Наличие в суставной полости новокаина облегчает движения, препятствует слипанию ее стенок и обезболивает сустав. Ирригацию проводят через день в течение первых 6 дней, затем дренажную петлю подтягивают за оба конца в сторону верхнего заворота. При извлечении петля проходит под

376

Рис. 7.3. Расположение дренажной петли в полости коленного сустава и ее удаление (схема).

надколенником и разъединяет слипшиеся стенки верхнего заворота

ибоковых заворотов, разрывает образовавшиеся фибриновые спайки

иформирует полость сустава и его верхний заворот. Реабилитационные мероприятия проводят поэтапно в течение

1,5 мес до выписки больного из стационара.

Р а с ш и р е н н а я с и н о в к а п с у л э к т о м и я к о л е н н о г о сустава отличается от обычной синовэктомии тем, что синови альную мембрану удаляют вместе с фиброзной. Деформированные остеофитами суставные поверхности обрабатывают долотом, удаляют костно-хрящевые разрастания и зашлифовывают костные поверхно сти. Деформированный надколенник резецируют во фронтальной плоскости и опил его также зашлифовывают. Суставную поверхность надколенника покрывают аутотрансплантатом, взятым из широкой фасции бедра, который подшивают по окружности лавсановым швом. Пластика суставной поверхности надколенника может быть выпол нена местными прилежащими тканями — сухожильной пластиной с внутренней поверхности сухожилия прямой мышцы бедра или лоскутом поверхностной фасции из участка, лежащего непосредст венно над надколенником при отсепаровке кожи и подкожной жи ровой клетчатки [Павлов В. П., 1977].

Ф а с ц и о т о м и я . Одним из факторов, поддерживающих сгибательную контрактуру коленного сустава, является натянутый илиотибиальный тракт. Для устранения этого элемента производят рас сечение тракта по наружной поверхности нижней трети бедра. Для пластики резецированной суставной поверхности надколенника вы-

377

Рис. 7.4. Задняя капсулотомия колен ного сустава: удлинение сухожилия двуглавой мышцы бедра, отделение головки икроножной мышцы от надмыщелковой области бедра, рассече ние по двздош но-берцового тракта. В полости коленного сустава распо ложена дренажная петля (схема).

краивают лоскут размером 4x6 см из широкой фасции бедра. Фасциотомия позволя ет уменьшить сгибательную контрактуру в пределах 10— 15°.

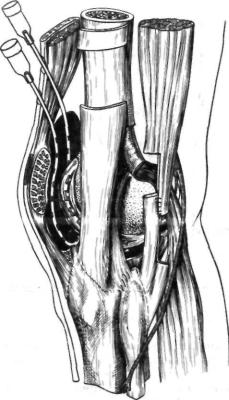

З а д н я я к а п с у л о т о мия к о л е н н о г о с у с т а - в а показана при сгибательной контрактуре более 40°, когда не удается ее исправить только одним рассечением илиотибиального тракта. Причинами сгибательной контрактуры яв ляются сморщивание и склеро зирование фиброзной мембра ны по задней поверхности сус тава. Для ликвидации этого капсулярного компонента про изводят рассечение заднего ли стка капсулы (рис. 7.4).

Задняя капсулотомия мо жет быть самостоятельным оперативным вмешательством или до полнительной, вспомогательной операцией, которую производят на втором этапе после п е р е д н е й с и н о в к а п с у л э к т о м и и .

В нижней трети бедра наружнобоковым доступом рассекают Z-образно илиотибиальный тракт. Выделяют общий малоберцовый нерв и берут его на резиновую держалку. Надсекают надкостницу вдоль бедра, вместе с латеральной головкой икроножной мышцы отделяют ее от надмыщелковой области и спускают книзу, обнажая задний отдел капсулы сустава. Капсулу надсекают поперечно в надмыщелковой области бедра и спускают книзу до края суставной поверхности болыпеберцовой кости. Затем осторожно производят редрессацию сустава, устраняют сгибательную контрактуру его. По сле гемостаза сшивают с удлинением сухожилие двуглавой мышцы бедра и илиотибиальный тракт. После трехдневной иммобилизации ноги гипсовой лонгетой приступают к лечебной гимнастике и фи зиотерапии. Гипсовой съемный лонгетой пользуются в течение ме сяца только на время ночного сна.

А р т р о п л а с т и к а к о л е н н о г о сустава показана в III—IV

378