учебник -5-575

.pdfГлава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

375 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Необходимость повторения положения, величины и формы зубов, подлежащих удалению, диктуется профессией пациентов, отсутствием в гарнитурах зубов соответствующей величины, формы и цвета, неблагоприятным соотношением альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей (прогнатия и скученное положение зубов). Повторение положения, величины и формы передней группы зубов нижней челюсти может быть обусловлено тем, что при разговоре и улыбке они больше видны из-за высоких клинических коронок или из-за наличия диастемы и трем. Подобрать этим пациентам зубы из имеющихся готовых наборов не всегда возможно .

Наложение изготовленного по любой методике протеза после операции имеет свои особенности. Незнание их может быть причиной серьезных ошибок врача. Как известно, инфильтрация новокаиновым раствором нарушает обычные соотношения слизистой оболочки и кости альвеолярного отростка. Поэтому при наложении протеза не надо тотчас же «выверять» окклюзионные соотношения искусственных зубов. Кроме того, несколько дней может держаться воспалительный отек.

Исследования многих авторов внесли большой вклад в проблему непосредственного протезирования. Однако, многие вопросы конструирования и применения таких протезов остаются спорными. Нет единого мнения о методах подготовки модели, а также о том, каким должен бытьиммедиат-протез, то есть пластиночным или бюгельным.

Наблюдения показали, что при применении опирающихся иммедиат-протезов репаративные процессы начинаются раньше, атрофические процессы в слизистой оболочке протезного ложа и костной ткани альвеолярного отростка, а также мжроциркуляторные изменения менее выражены. Это можно объяснить неодинаковами биомеханическими условиями, возникающими при действии протезов. Кроме того, обычно непосредственные протезы являются лишь замещающими, однако при необходимости могут быть и шинирующими.

В последние годы для предупреждения атрофии альвеолярных отростков, ускорения их регенерации после удаления зубов и адаптации пациентов к иммедиат-протезам применяется предварительная коллагенопластика лунок. Применение коллагеновой губки, содержащей гидроксилапатит или другие остеоиндуктивные материалы, способствует ранней адаптации тканей протезного ложа к жевательной нагрузке и улучшению речи.

Съемный пластиночный протез с металлическим базисом

Для увеличения прочности протезного базиса при частых его поломках, явлениях дискомфорта, связанных с температурными ощущениями, нару-

шении дикции, непереносимости пластмассы, при бруксизме, низких клинических коронках и высоком прикреплении уздечки языка изготавливают протезы с металлическим базисом. Последний может быть изготовлен путем штамповки и литья.

Применение протезов с металлическим базисом имеет свою историю. По данным литературы металлический штампованный базис из сплава золота был применен еще в 1757 году. Однако, широкого распространения эти протезы не получили в виду несовершенства технологии (штамповка) и были оставлены после появления вулканизированного каучука в качестве базисного материала съемного протеза. Однако, в последние годы специалисты вновь обратили внимание на этот вид лечения. Этому способствовало совершенствование методов точного литья на огнеупорных моделях, параллелометрия и появление хромо-кобальтовых сплавов.

Методика применения протезов с металлическим базисом не является простым повторением технологии съемных пластиночных из пластмассы. Здесь имеются свои особенности, незнание которых может привести к ошибкам, и тем самым дискредитировать метод в целом. Имеется в виду планирование конструкции протеза (выбор пути введения, границы базиса, фиксация, показания к применению, дополнительная подготовка зубов и др.).

Показания к применению протезов с металлическим базисом могут иметь двоякий характер: общемедицинский (биологический) и специальный. Кобщемедицинским показаниям относятся: аллергия, бруксизм, особенности профессии, непереносимость

кпластмассовым протезам. К специальным можно отнести: частые поломки пластмассовых базисов, множественные, небольшие включенные дефекты зубных рядов; замещение центральных или боковых резцов; сужение челюстей; отрицательное отношение

кнепрерывному кламмеру; отсутствие даже одной дистальной опоры на верхней челюсти; высокое прикрепление уздечки языка; низкие клинические коронки зубов. А. С. Щербаков предлагает применять съемные протезы с металлическим базисом при лечении больных с глубоким прикусом, челюстно-дице- вых больных (после резекции участков альвеолярных отростков или челюстей).

Особенности обследования пациентов. Из анамнеза необходимо выяснить наличие у больных аллергического фона, непереносимости к акриловым пластмассам, протезируется ли пациент впервые или повторно. Учитывается также отзыв пациентов о старых протезах и вообще отношение их к съемным пластмассовым протезам.

Должна проводиться подробная клиническая оценка слизистой оболочки твердого неба и альвеолярных отростков (рельеф, степень ее податливости в различных участках), а также выраженность небного торуса, скатов альвеолярных отростков и их форма, глубины свода твердого неба. На нижней челюсти особое

3 7 6 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

внимание необходимо уделять положению переходной складки и тканей дна полости рта по отношению к альвеолярному отростку, проверить наличие костных выступов по всей поверхности протезного ложа верхней и нижней челюстей.

При осмотре зубных рядов обратить внимание на вид прикуса, форму коронок естественных зубов, положение их в зубной дуге. У пациентов с частичной потерей зубов - рентгенография зубов и альвеолярных отростков в том случае, если зубы пломбированы, изменены в цвете, депульпированы, имеют патологическую стираемость, в прошлом покрыты искусстенными коронками, а также при заболеваниях пародонта и др.

Перед лечением больных частичными или полными съемными протезами с металлическим базисом контрольные модели необходимо изучить в параллелометре. При этом выяснить:

—положение межевых линий на зубах и в случае неблагоприятной топографии их решить вопрос о применении искусственных коронок,

—необходимость отшлифовывания твердых тканей зубов без покрытия искусственными коронками,

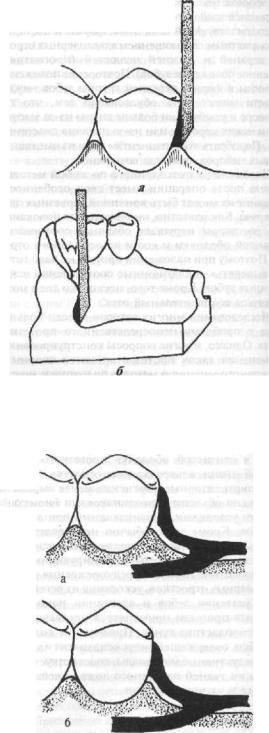

—наличие поднутрений на альвеолярных отростках и/или у коронок зубов, которые будут препятствовать наложению протеза (рис, 433),

—необходимость дополнительной хирургической подготовки альвеолярных отростков.

При применении протезов с металлическим базисом использование типичных форм опорно-удержи- вающих кламмеров системы Нея не всегда является обязательным, так как в большинстве случаев небное

иязычное плечи кламмера может заменить сам базис.

Вэтом случае он выполняет роль стабилизирующего элемента и предотвращает трансверзальные движения протеза. Базис не должен прилегать к зубу в ретенциопной зоне, поскольку это будет препятствовать свободному введению протеза.

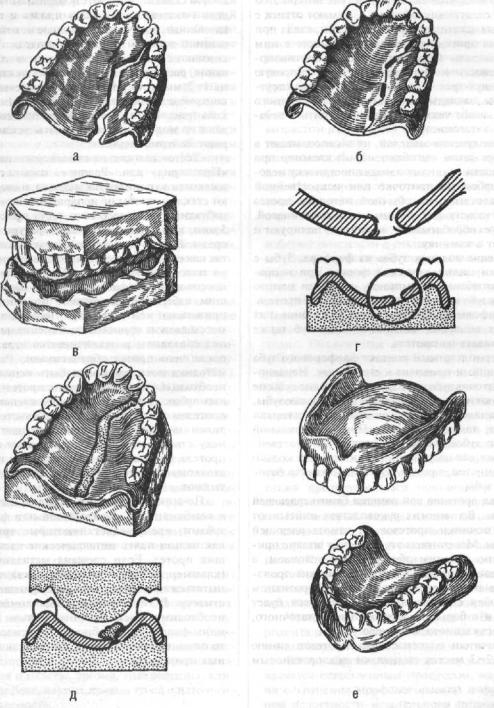

Необходимо правильно корректировать прилегание металлического базиса к поверхности коронки зуба. При точечном контакте будет происходить стирание тканей зуба и горизонтальный сдвиг протеза, а также задержка пищи в треугольном пространстве между поверхностью базиса (рис. 434, а) и коронкой зуба с последующим воспалением десны. Необходимо добиваться плоскостного вертикального контакта (рис. 434 , б) с изоляцией десневого сосочка.

Состояние пародонта зубов является непременным условием, которое следует учитывать при выборе кламмеров и вида фиксации. При этом следует иметь в виду, что жевательное давление в основном падает на зубы, пограничные с дефектом, имеющие ослабленный пародонт. Поэтому при протезировании пациентов с заболеваниями пародонта особенно следует придерживаться следующих правил, а именно.

Рис. 433. Для того, чтобы протез накладывался без помех, зоны поднутрений зубов (а) и альвеолярных отростков (б) должны быть изолированы воском.

Рис. 434. Взаимоотношение базиса и контактной поверхности зуба со стороны дефекта:

а—точечныйконтактсобразованием треугольногопространства, б~ плоскостной.

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

377 |

||

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения. |

|

||

1. При одно- и двухсторонних концевых дефек- |

|

|

|

тах применять только функциональные оттиски. |

|

|

|

2. Окклюзионныс накладки располагать так, |

|

|

|

чтобы они передавали давление по оси зуба. |

|

|

|

3. Применять на нижней челюсти металличес- |

|

|

|

кий базис, когда мало места между дном полости |

|

|

|

рта и язычной поверхностью альвеолярного отрос- |

|

|

|

тка, то есть нет возможности расположить дугу |

|

|

|

бюгельного протеза. |

|

|

|

4. Для более равномерного распределения жева- |

|

|

|

тельного давления увеличивать количество окклю- |

|

|

|

зионных накладок. |

|

|

|

5. Использовать для фиксации наиболее устой- |

|

|

|

чивые зубы. |

|

|

|

6. В качестве фиксирующих элементов приме- |

|

|

|

нять наиболее эластичные виды кламмеров для |

|

|

|

того, чтобы протез легко вводился и выводился из |

|

|

|

полости рта, не вызывая при этом функциональной |

|

|

|

перегрузки зубов. |

|

|

|

7. При заболеваниях пародонта кламмеры пла- |

|

|

|

нировать с учетом возможности хорошей гигиены |

|

|

|

полости рта и самоочищения. |

|

|

|

8. Расширяются показания кшинированиюопор- |

|

|

|

ных зубов несъемными протезами (спаянными между |

|

|

|

собой коронками, мостовидными протезами и др.). |

|

|

|

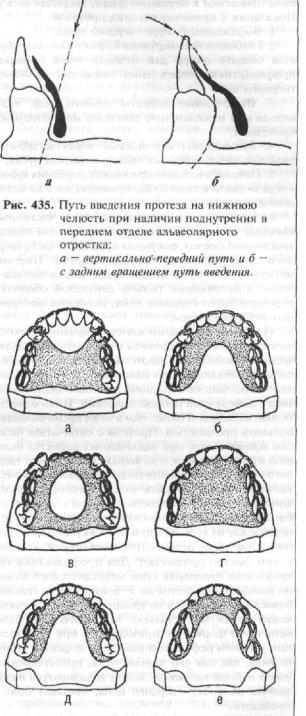

9. При замещении дефектов в боковых отделах |

|

|

|

зубного ряда протезом с металлическим базисом |

|

|

|

путь его введения и выведения должен определять- |

|

|

|

ся не только положением опорных зубов, но также |

|

|

|

и формой ската альвеолярного отростка в переднем |

|

|

|

отделе (рис. 435). |

|

|

|

Технология изготовления литого базиса. На мо- |

|

|

|

дели из высокопрочного гипса в параллелометре |

|

|

|

вычерчивают границы металлического базиса по |

|

|

|

отношению к сохранившимся естественным зубам. |

|

|

|

На верхней челюсти применяются: |

|

|

|

1. Металлический базис в виде расширенной |

|

|

|

дуги - поперечная небная полоска (рис. 436). |

|

|

|

2. Подковообразный металлический базис; |

|

|

|

3, 0-образный (окончатый) металлический базис; |

|

|

|

4, Металлический базис в виде полной небной |

|

|

|

пластинки. |

|

|

|

В протезах нижней челюсти металлический ба- |

|

|

|

зис применяется в двух формах: в виде полной и |

|

|

|

частичной язычной пластинки (рис. 436). |

|

|

|

К применению протезов с металлическим бази- |

|

|

|

сом в виде поперечной небной полоски имеются |

|

|

|

широкие показания: при протезировании пациен- |

|

|

|

тов, профессия которых связана с ораторской дея- |

|

|

|

тельностью, а также при концевых и включенных |

|

|

|

дефектах зубного ряда, образовавшихся после поте- |

|

|

|

ри моляров и вторых прсмоляров. Ширина базиса |

Рис. 436. Типы металлического базиса в протезах |

||

зависит от протяженности дефекта, степени атро- |

|||

верхней и нижней челюстей: |

|

||

фии альвеолярного отростка и состояния пародонта |

|

||

а—поперечнаянебнаяполоска,б— |

|||

опорных зубов. |

подковообразныйбазис(воротниковый), |

||

Частичные съемные протезы с металлическим |

в ~ окончатый базис, г —полная небная |

||

базисом подковообразной формы иначе еще назы- |

пластинка,д—полнаяязычная |

|

|

вают воротниковыми, поскольку они в виде ворот- |

пластинка,е—частичнаяязычная |

|

пластинка. |

||

|

3 7 8 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

ника прилегают к передним зубам, закрывая десну. Показания к применению этих протезов:

1.Выраженный торус твердого неба;

2.Глубокий травмирующий прикус, когда требуется создать опору для нижних зубов с целью профилактики повреждения слизистой оболочки твердого неба;

3.Включенные дефекты зубного ряда, если нельзя или нежелательно замещать мостовидными протезами;

4.Включенные и концевые дефекты зубного ряда при сохранившихся только передних зубах;

5.Патологическая подвижность передних зубов, когда металлический базис применяется в качестве шины-протеза;

6.Повышенный рвотный рефлекс. Частичные съемные протезы с металлическим базисом подковообразной формы, покрывая переднюю часть твердого неба, вызывают нарушения речи. Поэтому металлический базис делается как можно тоньше и точно повторяющим рельеф слизистой оболочки передней трети твердого неба, особенно поперечных небных складок.

Наиболее сложными конструкциями являются частичные съемные протезы с окончатым металлическим базисом. Эти протезы представляют собой полную металлическую пластинку, в которой сделано окно, или комбинацию подковообразного базиса с поперечной небной полоской. Имея относительно небольшой базис, они в то же время обладают большой прочностью. Протезы с окончатым базисом применяются при включенных дефектах большой протяженности, при выраженном торусе твердого неба, а также вместо подковообразного базиса, когда требуется придать металлическому каркасу дополнительную жесткость. Протезы с окончатым базисом покрывают мини мал ьную плошадь протезного ложа, не изменяя при этом вкусовых ощущений. Они легко переносятся пациентами, которые к ним быстро привыкают. Для профилактики повреждений пародонта край металлического базиса не доводится до десны на 5—6 мм. Задняя граница базиса заканчивается на уровне зубов, ограничивающих дефекты дистально. Металлический базис окончатой формы не применяется при повышенном рвотном рефлексе и концевых дефектах зубного ряда, так как его задняя часть, представленная узкой небной полоской, может вдавливаться в слизистую оболочку твердого неба, вызывая боль и пролежни.

Полный металлический базис в частичных съемных протезах верхней челюсти применяется при больших дефектах зубных рядов, одиночно стоящих зубах, при частых переломах пластмассового базиса, либо при явлениях непереносимости к нему. В этом случае он имеет максимальные границы, но не создает теплоизоляции слизистой оболочки протезного ложа. Эти конструкции базиса у пациентов,

протезируемых впервые, способствуют более быстрому привыканию, чем пластмассовые.

При замещении дефектов зубного ряда нижней челюсти металлический базис применяется в виде полной и частичной язычной пластинок. Протезы такой конструкции в некоторых случаях имеют преимущества перед дуговыми протезами и несомненно значительно эффективнее пластиночных пластмассовых протезов. Они показаны у больных:

1. При недостатке места в подъязычном пространстве для размещения подъязычной дуги

а) при высоком прикреплении уздечки языка; б) при высоте язычного ската альвеолярного отростка менее 7 мм.

2.При концевых дефектах зубного ряда, сочетающихся со значительной атрофией альвеолярного отростка.

3.С целью шинирования передних зубов нижней челюсти вместо непрерывного кламмера дугового протеза, особенно при низких клинических коронках зубов.

4.При выраженных экзостозах на нижней челюсти.

5.У пациентов со склонностью к обильным отложениям зубного камня для профилактики его образования на зубах.

6.При частых переломах пластмассового базиса, Ширина язычной металлической пластинки не

имеет каких-то постоянных размеров и зависит от положения мягких тканей дна полости рта по отношению к альвеолярному отростку, а также от высоты клинических коронок передних зубов. Частичные съемные протезы с металлическим базисом в виде язычной пластинки, как и подковообразные ва верхней челюсти, относятся к так называемым воротниковым.

Определение нижней границы базиса затруднено и возможно только с помощью функционального оттиска, что позволяет оформить край протеза с помощью функциональных проб.

В области беззубых альвеолярных отростков базис должен переходить на вестибулярную часть на 2—3 мм от середины гребня, передняя и задняя границы — в зависимости от величины и располо- < жения дефекта зубного ряда. На нижней челюсти нижний край базиса должен отстоять от переходной складки на 3-4 мм, по отношению к естественным зубам - перекрывать на 2/3 высоты коронок. На вершину беззубой альвеолярной части укладывают восковую полоску толщиной 0,3 мм и шириной 2- ; 3 мм для создания зазора между краем металлического базиса и поверхностью гребня. Затем модель смачивают водой, обжимают 2-3 слоями бюгельно- : го воска, подрезают соответственно границам, а по краям над альвеолярным гребнем делают вырезки - «ласточкин хвост». Для соединения с пластмассой базиса на поверхности восковой заготовки моделируют петли, а на оральном скате — ступеньку по всей длине седловидной части для создания более тол- 1

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в эубочелюстной системе, |

3 7 9 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

стого края пластмассового базиса. Установив модели литников, осторожно снимают восковую заготовку с модели и заменяют металлом, но лучше отливать непосредственно на огнеупорной модели.

Сьемный протез с металлизированным пластмассовым базисом. При непереносимости съемных протезов из полиметакриловых пластмасс создают изоляцию базиса от слизистой оболочки с помощью клея, лака, золотой фольги, серебра, наносимых механическим путем или методом электролитического осаждения.

Изготовление базисов съемных протезов гальваническим путем. В отличие от изготовления базисов протезов из металла методом штамповки или литья, гальваническое изготовление базиса наиболее просто и абсолютно точно, так как на изготовление протеза не влияет усадка металла при литье или деформация модели челюсти во время штамповки базиса.

Причины поломки съемных протезов и методы их исправления

Причины и виды поломки протезов крайне разнообразны. Мы постараемся кратко разобрать только основные из них, возникшие вследствие ошибок, допущенных врачом или зубным техником в процессе изготовления протеза, из-за небрежного обращения с ним со стороны пациента или в силу объективных обстоятельств. Таким образом, все причины поломок протезов можно разбить на четыре группы.

1. Ошибки со стороны врача могут быть на всех этапах его работы. Может быть неправильно выбрана конструкция, например сохранен одиночный зуб на верхней челюсти при отсутствии показаний к этому или неправильно расположена кламмерная линия.

При снятии оттиска врач не должен делать на нем никаких подчисток и поправок, так как модель, отлитая по такому оттиску, получится неточная, что приведет к балансированию протеза и его поломке.

Во время определения центральной окклюзии врач должен правильно отметить границы протеза с учетом всех анатомических особенностей протезного ложа. Например, если торус или другие костные выступы не изолированы, протез будет балансировать и поломается. Причиной может быть неправильное определение центрального соотношения челюстей, а следовательно, неравномерное смыкание зубных рядов и баланс протеза, необходимо обращать внимание на плотность прилегания шаблонов к модели. Неправильная припасовка протезов, многократные перегибы кламмсров при этом или излишнее сошлифовывание искусственных зубов, особенно фарфоровых; неустраненные супраконтакты и отсутствие множественного смыкания. При нхчожснии протеза врач обязан проверить не только центральное смыкание челюстей, но и со-

отношение зубных рядов при всех фазах движений нижней челюсти.

2. Наиболее частые ошибки при изготовлении протезов в лаборатории могут быть следующими.

Неправильная склейка оттиска дает неточную модель. Всякие подчистки и поправки на модели так же опасны, как и наотгиске, ибо влекут за собой неточное прилегание базиса к протезному ложу, приводящее к его поломке.

Очень часто протез ломается, если отросток кламмера направлен не в толщу базиса под искусственные зубы, а в сторону небной или язычной части базиса. Протез ломается тогда по линии отростка кламмера, действующего на него подобно клину, Кламмеры должны быть отбелены и очищены от окалины напильником, а отростки их расплющены и зазубрены. В противном случае они не удержатся в базисе.

Неправильная шлифовка крампонных зубов приводит нередко к их отлому. Если будут спилены головки пуговчатых крампонов, зубы отломятся от протеза вместе с крампонами. Если же возле крампонов будет оставлен тонкий слой фарфора, зуб отколется, а крампоны останутся в базисе. Когда после неправильной пришлифовки верхних фронтальных зубов крампоны их остаются не в центре зуба, а около десны, получается рычаг второго рода, и зубы эти, особенно при глубоком прикусе, ломаются. Диаторические зубы также не выдерживают давления и ломаются, если слой фарфора над их каналами бывает чрезмерно истончен.

Во время заготовки протеза надо утолщать пластинку около одиночно расположенных зубов, учитывая, что здесь она наиболее подвержена поломке. Невнимательная гипсовка и небрежное прессование влекут за собой смещение зубов при отрыве валика, искривление базиса при поломке модели и т. п. Эти деформации не всегда могут быть обнаружены при фиксации готового протеза и являются скрытой причиной его перелома.

Зубы и кламмеры плохо удерживаются в базисе протеза, если во время выплавления воска перед формовкой оставлен слой воска на крампонах, в каналах диаторических зубов или на отростках кламмеров.

Переломы пластинки нередко бывают следствием небрежного отношения к формовке. При загрязнении пластмассы или каучука воском, маслом и т. п. получается как бы изоляционный слой, мешающий уплотнению материала. Попадание посторонних частиц, например гипса, также сн ижает прочность пластинки. Несоблюдение режима полимеризации приводит к тому, что базис теряет эластичность и становится хрупким и ломким. То же можно сказать и о частых починках, когда протез становится более хрупким.

Скрытый брак может получиться и при выемке протезов из кювет. Открывание неостывшей кюветы влечет за собой деформацию базиса, а быстрое охлаждение протеза может быть причиной образо-

3 8 0 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

вания в фарфоровых зубах мелких, не заметных простым глазом трещиин.

При отделке протеза есть опасность изменить границы протезного ложа, т. е. чрезмерно укоротить края базиса в области костных выступов или участков, прилегающих к естественным зубам (например, около нижних фронтальных зубов). В результате этого нарушается правильность распределения жевательного давления: протез причиняет боль, балансирует и ломается. Неосторожная полировка можетявиться причиной деформации базиса оттрения. Чаще это может случиться с протезом для верхней челюсти. Такая деформация обычно обнаруживается во время фиксации готового протеза в полости рта. Чтобы исправить эту деформацию, протез иногда опускают в горячую воду с целью вернуть ему правильную форму. Однако это вредно отражается на качестве базисного материала, вследствие чего базис не будет точно прилегать к протезному ложу и через некоторое время он может поломаться.

3. Поломка протеза может случиться в результате небрежного отношения к нему самого больного. Недостаточный уход за протезом приводит к тому, что на его поверхности скапливаются остатки пищи, покрывающиеся отложениями зубного камня, что вызывает балансирование базиса протеза и его поломку. Искусственные зубы могут отламываться при откусывании сухарей, сахара, орехов и т.п.

Неправильная фиксация протеза или небрежное извлечение его из полости рта также могут иногда служить причиной переломов. При чистке протеза пациент может сломать его из-за неправильного расположения в руках — протез следует располагать таким образом, чтобы очищаемая его часть опиралась на кончики пальцев; очищение протеза в горячей воде или кипячение.

4. Последняя группа поломок протезов может быть связана с природой материала: низкий показатель прочности на изгиб, многократные удары, растяжение, старение пластмассы и возникновение зон напряжения, снижение прочности при попадании воды в процессе полимеризации. Поломка может быть как результат атрофического процесса, происходящего в альвеолярных отростках и челюстных костях, связанного с возрастными изменениями.

Средний срок пользования съемным пластиночным протезом для взрослого человека равняется 3~5 годам, но он меняется в зависимости от возраста, общего состояния и индивидуальных особенностей организма. Когда нарушается равномерность прилегания протеза к слизистой оболочке, он начинает балансировать, что затрудняет пользование и часто ведет к поломке. При таких условиях починка является бесполезной и надо предложить больному изготовление нового протеза.

Исправление протезов бывает необходимо при: 1) трещине или полном переломе базиса; 2} частичной или полной поломке искусственного зуба; 3) поломке кламмера; 4) удалении зуба, на котором

фиксировался протез; 5) замещении удаленного зуба искусственным.

В зависимости от характера поломки исправление может быть произведено при помощи оттиска или без него. В тех случаях, когда имеется трещина или полный перелом базиса протеза, оттиск можно не снимать. Врач должен внимательно осмотреть протез и протезное ложе, выяснить по возможности причину поломки; убедившись в том, что все части протеза имеются и складываются правильно, он направляет протез в лабораторию. Если протез плохо складывается или не хватает некоторых частей, исправлять его не следует во избежание деформации. В лаборатории части поломанного базиса протеза тщательно складывают и склеивают расплавленным сургучом, липким воском с наружной поверхности протеза или дихлорэтановым клеем в нескольких точках по краям перелома.

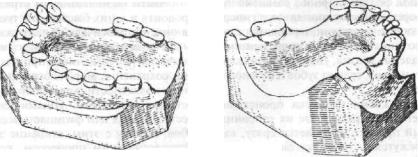

После правильного составления и склейки отломков по линии перелома протез погружают в жидкий гипс и получают фиксирующую модель «поддиток». Сняв отломки с гипсовой модели, их края по линии перелома сошлифовывают («освежают»), удаляя с одного и другого отломка по 2-3 мм пластмассы. На границе излома полированную поверхность обрабатывают шаберами и штихелями, или фрезами на моторе, делают ее шероховатой (рис. 437), затем заливают воском и сглаживают его излишки на одном уровне с протезом.

Послемоделированиямодельзагипсовываютпрямым способомвоснованиекюветы,запиваявесьпротезгипсом

иоставляя открытой только восковую часть. Отлив контрформу после затвердения гипса, кюветураскрывают

ивыплавляют воск струей кипятка. После охлаждения кюветы замешивают пластмассу (на одну починку 3-4 г полимераи 2мл мономера). Передформовкой протирают мономером отломки базисной пластинки, накладывают нужное количество свежей пластмассы, покрывают увлажненным целлофаном и прессуют. После контроля снимают целлофан, удаляют излишки пластмассы или наоборот добавляют и окончательно запрессовывают. Выдержав 3-5 мин под прессом, кювету вынимают и, укрепиввбюгеле,кладутвсосудипроводятполимеризацию. Новая порция пластмассы во время полимеризации монолитно соединяется с отломками протеза химическим путем. Протез обрабатывается и полируется.

Рис. 437. Схематическое изображение подготовки протеза к починке, верхняя поверхность его и края перелома сошлифованы (пунктирная линия).

Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. |

3 8 1 |

Классификация дефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Рис. 438. Починка съемных протезов при помощи самотвердеющих пластмасс:

а—поломкапротеза;6~частипротезасклееныдихлорэтановымклеем;в-модельи контрмодельотливаютсяодновременно;г—краяразломадолжныиметьзакругленнуюформу; д—паковкапластмассовоготеста;е—протезпослепочинки.

3 8 2 Глава 6. Дефекты зубного ряда. Изменения в зубочелюстной системе. Классификациядефектов. Диагностика. Врачебная тактика и методы лечения.

Починка протеза из пластмассы с добавлением зуба или кламмера. При переломе искусственных зубов, кламмеров или при необходимости перенести кламмер на другое место вследствие потери зуба поступают следующим образом. Снимают оттиск с челюсти с наложенным на нее протезом, следя при этом, чтобы протез не сдвинулся и вместе с ним отливают модель. Снимают оттиск с противоположной челюсти и получают по нему гипсовую модель. В двух-трех местах, обычно там, где отсутствуют зубы, закладывают кусочки размягченного воска и смыкают челюсти, чтобы получить отпечаток зубов-антагонистов.

После получения моделей, их загипсовывают в сжклюдатор. Затем выгибают новый кламмер при необходимости и/или производят постановку недостающих зубов на приточке или искусственной десне. После этого по обычной методике протез гипсуют в кювету для замены воска пластмассой. Затем протез обрабатывают, шлифуют, полируют и отправляют в клинику.

Устранение поломок зубов из фарфора. Зубы с крампонами цилиндрической формы при неправильном загибании крампонов, если они плотно пригнуты к зубу и вниз, выпадают из базиса протеза. При сошлифовьшании пуговчатых крампонов и их обнажении во время отделки протеза зуб также может выпадать из протеза.

Чрезмерно плотный контакт фарфорового зуба с антагонистами приводит к его отлому. Неравномерная подточка зуба ослабляет его, и такие зубы не выдерживают нагрузки. Коренные фарфоровые зубы, если зуб сошлифован и над каналом остается тонкая перемычка, также ломаются. При неправильной постановке зубов, когда отсутствует множественный контакт, вся нагрузка приходится на несколько пар антагонистов, в результате чего ломаются базис протеза и зубы.

Починка протезов при помощи самотвердеющей пластмассы. Во многих руководствах описывают методику починки протезов из самотвердеющей пластмассы. Мы считаем эту методику вполне приемлемой, но с одним обязательным условием, а именно полимеризация пластмассы должна производиться в аппарате под давлением. В противном случае любая самотвердеющая пластмасса будет пористой и с большим количеством остаточного, то есть несвязанного мономера.

Для починки пластмассовых протезов линию излома в 2—3 местах смазывают дихлорэтановым

клеем, который входит в комплект протакрила; части протеза сопоставляют по линии излома и удерживают в течении 2—4 мин (рис. 438, б).

По склеенному протезу отливают гипсовую модель («поддиток»). Смазав протез и гипс модели вазелином, получают с помощью новой, густо замешанной порцией гипса контрмодедь. Затем протез снимают с модели и разламывают по линии склеивания, расширяют линию излома в каждую сторону на 1—2 мм и по краям делают насечки. Модель и контрмодель смазываютизоляционным лаком «Изокол» (рис. 438, в), затем части протеза устанавливают на модели, а правильность установки проверяют контрмоделью.

«Тесто» готовят из самотвердеющих пластмасс «Протакрил» или «Редонт» насыпая порошок в жидкость до полного насыщения, и сверху закрывают стеклом, чтобы не испарялся мономер. Процесс набухания пластмассового теста продолжается 3- 5 мин, в зависимости от температуры окружашей среды. Линию излома ничем смазывать не нужно, так как она смачивается за счет свободного мономера пластмассового теста. Приготовленное пластмассовое тесто (фаза тянущихся нитей) с небольшим избытком укладывают по линии излома и прижимают контрмоделью. Полимеризация пластмассы должна происходить в специальною аппарате под давлением и заканчивается через 8-10 мин, после чего протез обрабатывают. Рассмотренная методика починки может быть использована при необходимости добавления к протезу искусственных зубов. Для этого снимают слепок челюсти с протезом и слепок зубов-антагонистов. После отливки моделей подбирают по цвету и размеру искусственные зубы, затем освежают фрезой края протеза, накладывают пластмассовое тесто и в него запаковывают зубы. Через8~ Юмин протез обрабатывают.

Починка бюгельного протеза, изготовленного в комбинации с пластмассой или фарфоровыми зубами, представляет некоторые трудности, так как нельзя паять металлические части, не разрушив протез. Если сломана металлическая часть (кламмер, окклюзионная накладка), то можно попытаться припаять, сняв фарфоровые зубы и пластмассу. В тех случаях, когда ломается дуга, то необходимо заменить протез новым. Если же сломаны фарфоровые зубы или пластмассовый базис, то починка производится так же, как и пластиночных протезов.

Краткие сведения о твердых тканях коронки

зуба. Зубы человека — это орган, осуществляющий первичную механическую обработку пищи. Основная функция зубов определила морфологические особенности их тканей. Эмаль, покрывающая коронку, является наиболее прочной тканью (микротвердость равна в среднем 398 Н/мм2)- Снаружи она имеет плотную, необызвествленную, устойчивую к действию кислот и щелочей пленку толщиной 3~ 10 мк (Насмитова оболочка). Последняя у шейки зубов соединяется с эпителием слизистой оболочки десны, являясь как бы ее продолжением. Насмитова оболочка стирается вскоре после прорезывания зубов, в первую очередь на контактирующих поверхностях.

Около 85% тканей зуба составляет дентин, состоящий из коллагеновых волокон, между которыми находится аморфное склеивающее вещество. Количество и характер расположения волокон неодинаковы в разных слоях дентина, что обусловливает своеобразную структуру плащевого или периферического слоя с преобладанием радиальных волокон и околопульпарного, имеющего преимущественно тангенциальные волокна.

Дентин является высокоминерализованной тканью (около 73% неорганических соединений) и уступает только эмали по степени минерализации (97%). Микротвердость его также меньше (59 Н/мм:).

Основное вещество дентина пронизано огромным количеством канальцев, преимущественно радиального направления. Количество их в околопульпарном дентине достигает 75 тыс. в 1 мм2, а вблизи эмалево-денти иного соединения около 15 тыс. в I мм2. Дентинные канальцы представляют собой трубочки, диаметр которых 0,5—0,8 мкм вблизи полости зуба и уменьшается до 0,2—0,4 мкм по направлению к эмали. Механизм чувствительности твердых тканей зуба до сих пор не раскрыт, вопрос о наличии в дентине нервных элементов остается спорным.

Этиология и патогенез. К дефектам твердых тканей зубов относят кариозные и некариозные поражения. Среди последних различают нарушения, возникшие в период фолликулярного развития зубов, то есть до прорезывания: гипоплазия и гиперплазия эмали, флюороз, аномалии, изменения цвета, и поражения, возникающие после прорезывания: пигментация и налеты, эрозия, гиперестезия, клиновидный дефект, некроз, травма зубов и патологическая стираемость.

В течение всей жизни человека происходит убыль эмали и дентина в результате их стирания. Этот естественный процесс начинается сразу, как только зубы прорежутся и станут контактировать с антагонистами. Выраженность его зависит от вида прикуса, твердости эмали и дентина, величины

жевательного давления и свойств употребляемой пищи.

Естественное стирание эмали происходит в двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной. Стирание в горизонтальной плоскости наблюдается по режущему краю резцов и клыков, буграм моляров и премоляров. Связанное с этим понижение нысоты коронок зубов следует рассматривать как приспособительную реакцию организма. Дело в том, что с возрастом изменяются сосудистая система и другие ткани пародонта, что несомненно понижает его выносливость. В результате возрастной атрофии альвеолы уменьшается внутриальвеолярная часть зуба. Несмотря на это, соотношение вне- и внутриальвеолярной частей его почти не изменяется вследствие понижения высоты коронок зубов, вызванного их стиранием. Таким образом, пародонт избегает опасности функциональной перегрузки.

Под вертикальной стираемостью понимают стираемость контактных поверхностей зуба, вследствие чего межзубные точечные контакты превращаются со временем в контактные площадки. Казалось бы, это должно приводить к образованию промежутков между зубами. Однако этого не происходит. Объясняется это мезиальным смещением зубов, благодаря чему зубная дуга остается непрерывной, но длина ее уменьшается. Таким образом, образование контактных площадок также следует рассматривать как явление приспособительного характера. Известно, что при возрастной атрофии альвеолярного отростка имеет место оседание десны и межзубного (десневого) сосочка. Это должно было бы привести к образованию ниши под межзубными контактами. Однако ее возникновение также предупреждается появлением контактной площадки и мезиальным сдвигом зубов.

У некоторых людей естественная стираемость замедлена или отсутствует и в возрасте 40 лет бугорки моляров и премоляров сохраняются почти неизменными. Причины этого неизвестны, но полагают, что такое явление связано с малой устойчивостью зубов, вызванной врожденной или приобретенной функциональной недостаточностью пародонта.

Часто такие пациенты страдают болезнями пародонта и у них быстрее наступает декомпенсация в виде патологической подвижности зубов.

Таким образом, стирание твердых тканей зубов является естественным процессом, направленным на сохранение морфологической и функциональной целостности жевательного аппарата во время старения человека. Иными словами, происходит естественная или физиологическая стираемость зубов. Наряду с этим, стирание зубов может быть и патологическим процессом, когда оно опережает возраст. Согласно международной классификации болезней такая патология определяется как по-

3 8 4 |

Глава 7. Патологическая стираемость зубов |

вышенная стираемость или более привычное название — «патологическая».

Патологическая стираемость зубов (рис. 439) является тяжелым и распространенным заболеванием, частота которого, по данным разных авторов, колеблется от 12—18% у 20-летних до 42% у людей в возрасте 60 лет и старше. Она представляет собой прогрессирующий процесс убыли твердых тканей зубов и сопровождается комплексом изменений эстетического, функционального и морфологического характера в зубных и околозубных тканях, жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах.

Патологическая стираемость зубов полиэтиологична. По А. С. Щербакову причиной патологической стираемости зубов являются:

1. Функциональная недостаточность твердых тканей зубов, обусловленная их морфологической неполноценностью:

1) врожденной — следствие нарушения амело- и дентиногенеза при болезнях матери и ребенка;

2)наследственной (типа болезни Капдепона);

3)приобретенной — следствие нейродистрофических процессов, расстройств функции кровеносной системы и эндокринного аппарата, нарушений обмена веществ различной этиологии.

Большое значение в развитии патологической стираемости зубов имеет влияние эндокринных желез на процесс формирования, роста и обызвествления тканей зуба. Это становится понятным, если учесть, что все этапы развития зуба проходят под постоянным влиянием нейро-гуморальной регуляции процессов обмена веществ, поэтому патология эндокринной системы может оказать влияние на внутри- и внеутробный период формирования и развития зубов. Известно, что гормоны желез внутренней секреции оказывают регулирующее действие на обменные процессы организма. Так, для околощитовидных желез характерна способность осуществлять периферическую регуляцию минерального обмена {кальциево-калиевое равновесие).

Микротвердость, а следовательно и устойчивость к стиранию чаше всего уменьшаются в результате нарушения процесса обызвествления твердых тканей зуба. При таких нарушенияхжевание стано-

вится как бы неблагоприятным фактором, который приводит к стиранию эмали зуба и появлению углубления в дентине. По мере прогрессирования стирания дентин становится чувствительным кдействию различных раздражителей, иногда возникают приступы болей пульпитного характера.

II. Функциональная перегрузка зубов при:

1) частичной потере зубов (уменьшение числа антагонирующих пар зубов, смешанная функция и

др.);

2)парафункции (бруксизм);

3)гипертонусе жевательных мышц центрального происхождения и связанная с профессией (вибрация, физическое напряжение);

4)хронической травме зубов (в том числе вредные привычки).

У сапожников, портных, работников угольных шахт, котелыциков-пневматиков, курильщиковстирание зубов обусловлено вредными профессиональными и бытовыми привычками: держание в зубах гвоздей, игл, мундштука, перекусывание ниток и др. В последнем случае на стираемость зубов влияют также анилиновые краски и пикриновая кислота, содержащиеся в нитках.

III. Профессиональные вредности (кислотные и щелочные некрозы). К развитию химического некроза и повышенному стиранию приводит длительное воздействие паров серной, соляной, азотной, фосфорной и ортофосфорной кислот, окислов азота, фтористого водорода и солей фтористой кислоты, аскорбиновой кислоты. Среди рабочих химических предприятий реакция слюны в конце дня может отклоняться как в кислую, так и щелочную стороны, при этом происходит вымывание кальция из твердых тканей зубов и рост его содержания в слюне, возможно сочетание неблагоприятных факторов: кислот и пыли, пыли, в том числе металлической и повышенной нагрузки, контрастной температуры. Поскольку при этом частота повышенной стираемости резко возрастает, то некоторые авторы включают ее в группу профессиональных заболеваний. Усиленному стиранию зубов способствует прямой прикус, глубокий и опистогнатическос соотношение челюстей.

Часть перечисленных причин может вызывать генерализованную стираемость, а другие - лишь

а |

б |

Рис. 439. Патологическая стираемость зубов верхней (а) и нижней (б) челюстей.