Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfющего сына, продолжателя рода, называли «угасшим»: «Очаг без сына не дает ни тепла, ни благополучия» (Каракашлы, 1964. С. 111). Поздравляя с рождением дочери, говорили в утешение: «Не печальтесь, будут еще дети, бог даст и мальчика». О девочке говорили: «Это перелетная птица, она сядет на чужую ветку», «Девочка создана для чужого дома». Не случайно отпавшую пуповину девочки выбрасывали через дверь во двор – чтобы она рано вышла замуж, а пуповину мальчика закапывали в углу дома, чтобы он остался возле родного очага и продолжил отцовский род. В семье, где уже было несколько девочек, новорожденной давали имя Кифайет, Йетер, Бэсти («хватит», «достаточно»), Гызбэсти («хватит девочек»), Гызйетер («достаточно девочек») (Гадирзаде, 1983. Л. 160).

По народным представлениям, особенно уязвимыми для действия «злых сил»матьиребенокбыливтечениепервых40дней (гырх, чиллэ)послеродов. Помещение, где они находились, окуривали от сглаза травой узэррик (рута); под подушку в качестве оберегов клали нож, уголь, перец, лук, чеснок, тмин. От сглаза ставили банку с водой, в которую клали яйцо: считалось, что яйцо лопнет, если ребенка попытаются сглазить. Считали, что до завершения чиллэ ребенок мог заболеть опасным недугом, называвшимся гырхбасма. Первые 40 дней, когда ребенок спал, глаза и рот ему обязательно прикрывали, а когда укладывали в колыбель, то ее накрывали покрывалом: считалось, что иначе бешик гушу (птица люльки) может убить ребенка.

40 дней роженица считалась «нечистой» (мурдар) и отстранялась от некоторых работ по хозяйству: ей не разрешали заквашивать молоко и ставить тесто, печь хлеб, готовить обед и подавать на стол. Если женщина в силу обстоятельств все-таки должна была подавать на стол, то перед этим ей следовало вымыть руки до локтей и не вытирать их, а дать воде стечь. В этот период ей запрещалось общаться с посторонними и даже близкими людьми, выходить на улицу, посещать родственников. Если все же в это время кто-либо из близких посещал ее, то соблюдали ритуал устюнэ чыхармаг (выведение навстречу): ребенка выносили из дома, и лишь после того, как посетитель входил, его вносили в дом. Приходя к ребенку, нельзя было приносить синюю ткань («ребенок посинеет») и мясо (ребенок станет «мягкотелым»).

На десятый день совершали ритуальное омовение матери и ребенка (онуну текмек). При этом мальчика старались искупать на девятый день – чтобы ему в будущем пришлось платить небольшой башлыг – выкуп за невесту, а девочку на десятый – чтобы за нее заплатили большой калым (Гадирзаде, 1983. Л. 159).

По истечении 40 дней совершали обряд чиллэ кесме (отрезать чиллэ), обрядомовенияматерииребенка,прикоторомиспользовали гырхачарджами – «чашу с 40 ключами». Как отмечает К.Т. Каракашлы, «родильница совершает очистительный обряд омовения водой, специально для этой цели заготовленной:вкотелсподогретойводойопускают40камешков,взятыхизкристально чистого родника – чешмǝ; из котла в особую посуду переливают 40 больших ложек воды (это делает только муж), которой родильница, произнося “магические” слова, совершает гусул – ритуальное омовение тела; после этого женщина становится чистой, очищается от родильной грязи и всяких hамзатов – нечистых сил и восстанавливается во всех правах женщины и хозяйки. Этот день … для женщины большой праздник. Она перестает чувствовать себя от-

450

Обряд чилля

Азербайджанская ССР, г. Баку, 1941 г.

Архив Института археологии и этнографии НАНА

чужденной, как бы отверженной, и для нее начинаются радостные трудовые будни» (Каракашлы, 1964. С. 240).

По завершении чиллэ, особенно в случае рождения мальчика, устраивали семейное торжество, резали барана, готовили плов, приглашали родственников и соседей. В тех районах, где использовали деревянную колыбель бешик, в этот день устраивали первое укладывание ребенка в колыбель (бешик ба-

глама, бешийэ салмаг, бешийэ салмаг кюну),которуювместесовсемубранст-

вом должна была подготовить мать роженицы (см. об этом, а также о порядке пеленания и о детской одежде: гл. 5, раздел «Одежда и украшения»).

Азербайджанцам были известны несколько видов колыбелей: в Шеки-За- катальской, Куба-Хачмасской и Ленкоранской зонах, в Ордубадском районе – деревянный бешик общекавказского типа; в центральных, западных и южных районах, в Нахичеванской зоне и в районах Малого Кавказа – подвесная люлька нанни двух видов (для использования в доме и во время полевых ра-

451

Бешик

Азербайджанская ССР, Нахичеванская АССР, с. Казанчи, 1973 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

бот). Нанни делали следующим образом: к потолку или балке привязывали две параллельные веревки, к ним прикрепляли кусок плотной ткани, затем в головах и в ногах помещали две дощечки, после чего застилали пространство между ними тряпками. В народе считалось, что «тугое пеленание спасает ребенка от искривления ног» (Касимова, 1980. С. 25–29, 33).

Мать кормила ребенка грудью год и долее, особенно мальчика. В этот период для нее старались по возможности готовить более питательные блюда. Так, до 40 дней в некоторых районах ее кормили преимущественно блюдами из яиц. При этом специально для роженицы яйца готовили, завернув в мокрую тряпку и запекая в горячей золе. При нехватке материнского молока ребенка давали кормить близкой родственнице или соседке; это была своего рода взаимопомощь; среди крестьян кормить грудью чужого ребенка за деньги считалось большим грехом (Захаров, 1894).

452

Через несколько дней после рождения ребенка утраивали обряд наречения имени ад гойма. В этот день готовили праздничные блюда, приглашали близких родственников и соседей. Сначала мулла над правым ухом ребенка пел азан, над левым читал молитву игаме, а затем ребенку давали имя. После этой церемонии все присутствующие брали ребенка на руки и шептали ему на ухо его имя. Мулле преподносили подарки и деньги. Имя обычно выбирали старшие в семье. Иногда имя меняли – в том случае, если ребенок часто болел, рос слабым и считали, что «имя не совпало». Часто детям давали имена умерших родственников, желая «не потерять» имя. Нередко в этом случае устраивали как бы поминки по тому человеку, именем которого нарекали ребенка: приглашали муллу, посещали его могилу, в доме устраивали угощение.

Особыми обрядами сопровождались первая стрижка волос и обрезание ногтей.

Первый раз ногти полагалось стричь не раньше, чем через 40 дней после рождения ребенка. При этом полагалось дать в руки ребенка какую-либо золотую вещь, чтобы в его жизни был достаток, благополучие; или же во время стрижки ногтей ребенок должен взять деньги из кармана своего дяди, чтобы

вбудущем «не воровал, брал свое». Первые остриженные ногти закапывали

вземлю (чтобы у ребенка была хорошая память), прятали в подушку или, завернув в ткань или бумагу, клали под подушку ребенка, прятали в стене дома. Если у ребенка отрастали слишком длинные ногти до истечения 40 дней и боялись, что он оцарапается, ему давали мешок (чувал), царапая который, он обламывал себе ногти, или мать откусывала их зубами.

Согласно традиционным установкам, волосы ребенку полагалось состригать или сбривать после исполнения ему года. До года волосы лишь подравнивали, если они мешали. Волосы прятали так же, как и ногти. Если хотели, чтобы мальчик вырос ученым человеком, его волосы клали между страницами Корана.

Появление у ребенка первого зуба отмечали приготовлением каши хадик,

всостав которой входят пшеница, горох, грецкие орехи. Хадик обычно разносили по 7 соседним домам. Соседи в ответ высказывали благопожелания ребенку: чтобы все зубы прорезались вовремя и безболезненно, были крепкими и белыми и т.п., и передавали для него подарки – мыло, полотенце, игрушки, одежду или немного денег. В этом случае варили также диш ашы – «зубной плов» из зерен пшеницы, при этом в казан бросали железные вещи и челюсть барана – «чтобы зубы были крепкими».

Если ребенок долго не говорил или не ходил, обращались к традиционным магическим способам лечения. Например, его сажали в большое решето для просеивания зерна (хэлбир), и мать носила его по семи соседним дворам.

В первом и последнем дворе мать читала молитву, в каждом дворе в решето клали сладости, что-либо из пищи. В седьмом по счету дворе кто-то из хозяев открывал замок, который мать приносила с собой, как бы «открывая ребенку уста», чтобы он заговорил, или «открывая дорогу», чтобы он начал ходить. Если ребенок не начинал вовремя говорить, его несли на водяную мельницу, трижды прислоняли к его губам лопатку гар-гар, которой берут муку,

иговорили: «Гайыт» – «Вернись» – как будто злые силы подменили ребенка,

ик ним обращались с просьбой вернуть его.

453

При достижении мальчиками пяти-семи лет (иногда раньше, иногда позже) делали обрезание сюннет. В богатых семьях процедуру обрезания превращали в празднество. В некоторых регионах это называли сюннет тойу, в некоторых кичик той – маленькая свадьба. Ребенку перед обрезанием красили хной ногти рук и ног, готовили специальную постель-тахту и красную повязку. Во время обрезания мальчик сидел на руках у кума (кирва), которого семья выбирала из числа родственников и знакомых и который считался как бы вторым отцом для мальчика. Отказываться от предложения стать кумом было не принято. Вскоре после обрезания кирва навещал мальчика с подарками и угощением. Этот день назывался кулдэн чыхардмаг – «освободить от пепла», поскольку было принято присыпать раны пеплом определенных растений. В некоторых селах во время обрезания на пол насыпали золу, на которую капала кровь; туда же для даллека (специалиста по обрезанию)

клали деньги – кул пулу (букв. деньги золы) (Пчелинцева, Соловьева, 2016.

С. 100).

Детская смертность среди азербайджанского населения, как и в целом по России, была довольно значительной. В 1920-е годы один из авторов отмечал относительно Агдамского уезда: «дети вымирают приблизительно на 75%, это подтвердил и местный азиатский врач Сеид-Аким». В качестве примера приводятся две семьи: в одной 9 детей умерли от разных болезней (кори, скарлатины, малярии и т.д.), в другой все 7 детей умерли «от прикосновения злого духа гамзат‘а» (Карашарли, 1928. С. 57). Для защиты от болезней обращались и к помощи народных целителей (см. об этом: гл. 9, «Народная

Девочка с амулетами

Азербайджанская ССР, Лачинский район, с. Гушчулар, 1971 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

454

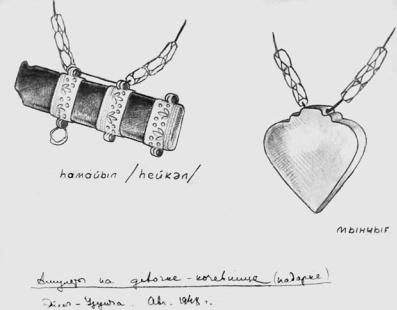

Амулеты на девочке-кочевнице

Азербайджанская ССР, эйлаг (Yaylaq, горное пастбище) Узунга, 1948 г. Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

медицина»), и к различным оберегам и амулетам; чтобы оградить ребенка от опасностей, которые могли ему угрожать, соблюдали многочисленные запреты и правила. Так, нельзя было качать пустую колыбель – с ребенком случится несчастье; до 40 дней младенца выносили во двор всякий раз, когда кто-то приходил навестить роженицу – «иначе он заболеет»; в доме, где были дети, считалось полезным иметь на дворе белого петуха: «дети бояться не будут, и спокойно будут спать» (Велибеков, 1904. С. 26–27).

Особое внимание уделяли защите от сглаза. По данным конца XIX в., если человек с «дурным глазом» заходил в чей-то дом, «домохозяин, чтобы избавить своих детей от его дурного глаза, берет немного земли из-под его башмака, разводит ее в воде и мажет ею некоторые части тела своих детей»; «чтобы не сглазили хорошенького ребенка, родители отрезывают от одежды каждого из членов семьи по кусочку, обводят кусочками этими, вместе с горстью соли, вокруг головы ребенка и потом бросают их в огонь» (Эфендиев, 1893. С. 212).

Распространенным способом защиты от сглаза был следующий: щепотку соли обводили три раза вокруг головы ребенка, а затем бросали в огонь со словами: «Чьи глаза сглазили, пусть горят». Или же золу, соль и муку смешивали с водой, полученную смесь обносили три раза вокруг головы ребенка, а затем лепили из нее четыре шарика. Их прикрепляли по углам комнаты, где спал ребенок. Считалось: если все шарики прилипнут, то ребенок выздоровеет. Эту же смесь, но без воды, сжигали над люлькой, предварительно обведя три раза вокруг головы ребенка.

455

Амулеты на ребенке кочевника

Азербайджанская ССР, эйлаг (Yaylaq, горное пастбище) Узунга, 1948 г. Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

Если знали сглазившего человека, то старались достать кусочек его одежды или волосы. Их сжигали, окуривая этим дымом ребенка, а пепел разводили в воде и давали выпить, или натирали им определенные части тела – шею, лоб, спину, руки. Если не знали определенно, кто мог сглазить, то из ткани синего цвета вырезали несколько кусочков (по числу людей, видевших ребенка), их сжигали и дальше поступали, как и в предыдущем случае.

Существовали обычаи, которые соблюдали в том случае, если дети в семье не выживали. Например, «чтобы не умер оставшийся в живых ребенок», его «наряжали нищим»: не покупали ему ничего нового, но одевали «в чужие старые платья» (Велибеков, 1904. С. 26). Если у женщины не было сыновей или они, родившись, не выживали, то она давала обет «не стричь волосы родившемуся мальчику до 3- или 7-летнего возраста. По истечении срока мальчика брали на оджаг или пир, где его стригли и в пользу оджага оставляли столько медных или серебряных монет, сколько весят волосы; волосы же брали с собой и хранили» (Каракашлы, 1964. С. 173).

Прирождениидолгожданногосынанекоторыеродителивыполнялиопределенные магические действия, чтобы уберечь его. Так, сразу же после рождения новорожденному вдевали в ухо золотую серьгу или же в течение нескольких лет оставляли ему на макушке прядь волос – кекил. Когда мальчику

456

исполнялось 5–7 лет, приглашали на угощение родственников и соседей,

ив их присутствии мальчику снимали серьгу или состригали кекил, считая, что к этому возрасту ребенок уже окреп.

Ввопросах воспитания детей молодые родители во всем слушались старших родственников. Если в доме была бабушка, с маленькими детьми занималась в основном она, так как остальные члены семьи были больше заняты разными работами по хозяйству. Примерно до 6–9 лет мальчики и девочки устраивали совместные игры, вместе проводили свободное время и постепенно приобщались к домашнему труду. В дальнейшем гендерный фактор начинал играть все большую роль в воспитании: девочки становились помощницами при выполнении женских работ (наведение чистоты в доме

иво дворе, приготовление пищи, заготовка зелени, вязание, тканье ковров, плетение, вышивание, уход за малышами), а мальчиков начинали вовлекать в мужские работы (обработка земли, уход за скотом, уборка урожая, занятия ремеслами, перевозка грузов и т.д.). Вечерами, когда дед или отец занимались домашним хозяйством, мальчики выполняли их отдельные поручения, которые постепенно усложнялись.

Впрошлом половозрастное разделение труда было четким и строго соблюдалось: «Девочке на каждом шагу дают понять, что она будущая жена

Дети

Азербайджанская ССР, НКАО, с. Малыбейли, 1972 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

457

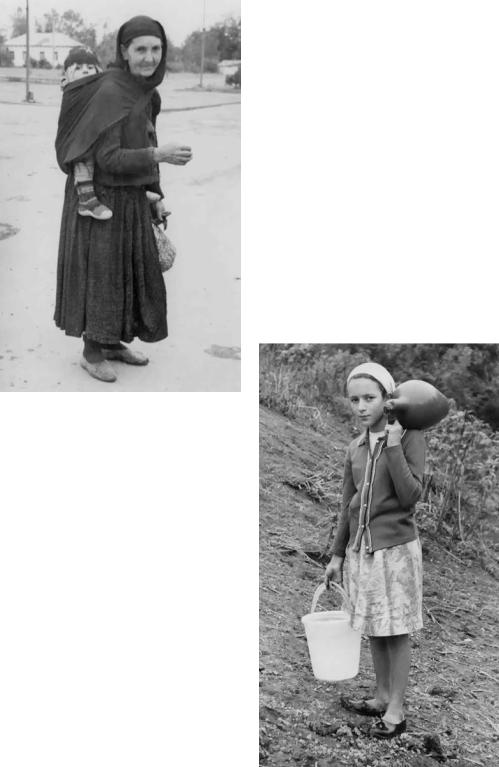

Женщина с ребенком за спиной

Азербайджанская ССР, Кусарский район, с. Кусары, 1972 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

Школьница идет с родника

Азербайджанская ССР, Дивичинский район, сел. Зохрамы, 1972 г.

Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

458

Мальчик перевозит сено на осле

Азербайджанская ССР, НКАО, с. Гушчулар, 1971 г. Экспедиция А.Г. Трофимовой Научный архив отдела Кавказа ИЭА РАН

и хозяйка: ей следует сидеть дома, помогать матери в домашних работах, нельзя бегать по улицам, играть с мальчишками. В детских шалостях, невинных удовольствиях она ограничена. Лишь в редких семьях девочке удается добиться того, чтобы ее пустили в школу. Будущая жена и мать должна быть тиха, послушна и скромна, должна до тонкостей изучить обиход домашней жизни; ей ведь очень рано придется выйти замуж и войти в чужую семью». Такое замкнутое воспитание девушек, «проводящих свое детство и в особенности отрочество в четырех стенах дома и мало пользующихся движением на чистом воздухе», нередко сказывалось и на их физическом состоянии. Один из авторов 1920-х годов отмечал, что «девочки всегда более истощены и малокровны, чем мальчики»; они даже приучались «есть гораздо меньше, неже-

ли мальчики» (Карашарли, 1928. С. 57–58).

Дети и подростки участвовали во всех семейных делах, постепенно осваивая производственный опыт членов своей семьи и секреты ремесла: им поручали те работы, которые были им под силу. Например, подсобные работы мальчики выполняли в гончарном производстве; дети и подростки помогали собирать растения, которые использовали для окрашивания пряжи и тканей. Так, А.Н. Мустафаева отмечает: «В красильном деле часто использовался и детский труд, особенно при сборе листьев красильного дерева вǝлкǝ, а также граната и ореха, кожура которых употреблялась в крашении. Обучение ремеслу начиналось именно с подобных процессов. Вначале учили распоз-

459