- •Мышление и речь Краткий обзор всех тем на билеты

- •Главное говори уверенно

- •Мышление Мышление как познавательный процесс. Специфика мышления по сравнению с другими психическими процессами.

- •Принципы научного познания (принцип детерминизма, принцип развития, принцип системности).

- •Дифференциация наук, изучающих мышление.

- •Развитие представлений о понятии мышлении в Античном мире: Сократ [принципы сократического диалога, теория эвристик].

- •Развитие представлений о понятии мышлении в Античном мире: Платон.

- •Учение о припоминании

- •Классификация знания и определение мышления

- •Диалог души с собой

- •Диалектика

- •Развитие представлений о понятии мышлении в Античном мире: Аристотель [законы логики].

- •1. Закон тождества.

- •2. Закон противоречия

- •3. Закон исключенного третьего.

- •Мышление как ассоциация идей (ассоцианизм г. Мюллера).

- •Основные идеи структурной психологии (в. Вундт, э.Б. Титченер).

- •Функциональная направленность мышления (у. Джемс, д. Дьюи). Принципы функциональной психологии.

- •Мышление как действие. Исследование мышления в вюрцбургской школе. Телеологический подход: безобразное мышление о. Кюльпе. Мышление как функционирование интеллектуальных операций. Теория Зельца.

- •1. Название направления, представители:

- •3. Методы изучения, описать специфику:

- •4. Понимание мышления и объяснение его механизмов

- •5. Центральные постулаты направления и понятия

- •6. Исследования мышления, эксперименты (цель, гипотеза, результаты, выводы)

- •7. Результаты и выводы по всему направлению

- •8. Анализ направления в соотнесении с другими направлении

- •Исследование мышления в гештальтпсихологии. Мышление как инсайт (к. Дункер).

- •Мышление как высшая психологическая функция (л.С. Выготский).

- •Значение как единица анализа мышления (л.С. Выготский).

- •Исследование Выготского-Сахарова. Формирование понятий.

- •Образование неоформленного, неупорядоченного множества отдельных предметов, их синкретического сцепления, обозначаемого одним словом.

- •Образование понятий-комплексов на основе некоторых объективных признаков

- •Образование настоящих понятий

- •Три плана речевого мышления (л.С. Выготский). Внутренняя речь как инструмент мышления.

- •Интеллект как форма адаптации (ж. Пиаже).

- •Понятие «структуры» в концепции ж. Пиаже.

- •Генез интеллектуальных структур.

- •Этапы развития интеллекта по ж. Пиаже.

- •Происхождение и развитие умственного образа, виды образов.

- •Эгоцентрическая речь и ее значение для развития внутренней речи (ж. Пиаже, л.С. Выготский).

- •Проблема соотношения внешнего и внутреннего действия по а.Н. Леонтьеву. Мышление как высшая форма отражения (а.Н. Леонтьев).

- •Мышление как процесс (с.Л. Рубинштейн, а.В. Брушлинский).

- •Живое движение как прототип действия (н.А. Бернштейн, в.П. Зинченко).

- •Мышление как деятельность (о.К. Тихомиров).

- •Теория поэтапного формирования умственных действий и возможности ее применения (п.Я. Гальперин).

- •Формирование понятий как процесс переработки информации по Дж. Брунеру. Теория выдвижения и проверки гипотез (Дж. Брунер)

- •Теория «пространства задачи» (а. Ньюэлл и г. Саймон).

- •«Theory of mind» (ф. Флавелл).

- •Проблема человеческой рациональности (д. Канеман и a. Тверски).

- •Теория «ментальных моделей» (ф. Джонсон-Лэйрд).

- •Четырехуровневая модель мышления (н.Г. Алексеев).

- •Факторные модели интеллекта (ч. Спирмен, л. Терстоун, р.Б. Кеттелл, Дж. Равен, д. Векслер, Дж. Гилфорд и др.).

- •Интеллект как форма организации ментального (умственного) опыта (м.А. Холодная).

- •Конвергентное и дивергентное мышление.

- •Особенности аутистического мышления.

- •Интуитивное и аналитическое мышление. Особенности критического мышления. Понятие «рефлексии». Развитие рефлексивных способностей.

- •Эмпирическое и теоретическое мышление. Особенности практического мышления (б.М. Теплов).

- •Методы исследования мышления. Экспериментальные исследования проблемы «мышления и речи».

- •Исследование житейских и научных понятий. Исследование эгоцентрической речи и мышления.

- •Генетическая классификация видов мышления.

- •Субъект и объект мышления. Мышление как внутренний диалог.

- •Речь Естественный язык (отличие человека от животного).

- •Соотношение «язык-речь».

- •Виды речи и речевая деятельность.

- •Функции языка и функции речи.

- •Теоретические проблемы возникновения речи.

- •Физиологические основы речи.

- •Теории происхождения речи: стохастическая модель.

- •Теории происхождения речи: модель непосредственно составляющих.

- •Теории происхождения речи: трансформационно-генеративная грамматика н. Хомского.

- •Теории происхождения речи: теория уровней языка.

- •Модели производства речи: т-о-т-е.

- •Модели производства речи: модель л.С. Выготского.

- •Модели производства речи: модель [динамическая схема высказывания] а.Р. Лурии.

- •Модели производства речи: модель а.А. Леонтьева.

- •Модели производства речи: модель Левелта.

- •Ошибки и оговорки при производстве речи.

- •Проблемы значения и психосемантика сознания. Значение как «превращенная форма деятельности» (м.К. Мамардашвили).

- •Превращенная форма деятельности

- •Гипотеза лингвистической (лингвокультурологической) относительности. Взаимосвязь языка и сознания, образующие сознания.

- •Виды и формы существования значений в индивидуальном сознании.

- •Системы значений. Этапы онтогенетического развития систем значений.

- •Онтогенетическое развитие сз

- •Новорожденность, младенчество

- •Раннее детство

- •Дошкольный возраст

- •Школьный возраст

- •Подростковый возраст (ты)

- •Восприятие речи: неосознаваемость, уровневость, осмысленность. Соотнесение речи с действительностью. Механизмы восприятия речи (механизм эквивалентных замен, механизм вероятностного прогнозирования).

- •Восприятие и понимание речи. Взаимосвязь значения и смысла. Факторы понимания речи и смысла сообщения. Ошибки при восприятии речи.

- •Пошаговость восприятия текста: затекст – текст – подтекст. Многозначность текста. Включенность текста в неречевую деятельность.

- •Норма и патология в речи. Речевое поведение (эмоциональность, скорость и громкость речи).

- •Речевое поведение

- •Речь в измененном состоянии сознания.

- •Речь в состоянии эмоциональной напряженности.

- •Изменяется грамматический строй речи: увеличивается количество существительных и глаголов по сравнению с прилагательными и наречиями, речь становится более динамичной;

- •Билингвизм и мультилингвизм. Пиджн. Креолизация языка.

- •Воображение Подходы к изучению воображения.

- •Виды и функции воображения.

- •Соотношение воображения и мышления.

- •Механизмы создания (формы синтезирования) образов.

- •Физиологические основы воображения.

- •Развитие воображения.

- •Изучение воображения в специальной психологии (влияние овз на процесс воображения).

- •Патологические формы воображения.

Четырехуровневая модель мышления (н.Г. Алексеев).

По данной Ч.м.м. мыслительный процесс представляет собой одновременное движение по четырем качественно не сводимым друг к другу уровням: операциональному, предметному, рефлексивному и личностному. Операциональный уровень. Природа объектов этого уровня задается его названием, мысль фиксируется на отдельных конкретных действиях либо на связках этих действий (операциях). Наличие любой операции легко установить по характерным признакам:

сокращенность (отсчитывание клеток- неразвернутое)

автоматизированность (повторенное сокращенное д-е)

преобразование (сокр, авт ведет к преобразованию материала)

Предметный уровень. Здесь объектом выступает сама действительность, с к-рой сталкивается человек, решающий нек-рую задачу. Движение мысли направлено на ее анализ и построение модели задачи. Идет прикидка, благодаря которой можно овладеть ситуацией.

Рефлексивный уровень. Под рефлексией понимают процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Признаки:

рефлексия начинается с сомнения, когда привычные приемы действия «не срабатывают». Действие, к-рое не получается, должно быть остановлено, чтобы стать объектом рассмотрения.

Второй формальный признак (фиксируемый в речи) движения на рефлексивном уровне — это вопросы, экспериментатору или сами себе. Вопрос направлен на выяснение причин затруднения или ошибок.

Личностный уровень. Мыслит не машина, а человек с индивидуальностью. Объект внимания- личность человека. Тут обнаруживается специфика человеческого мышления. Признаки перехода мысли на этот уровень: возникновение самооценок (я не знаю) и мотивировки (вот это интересно).

Личностный уровень - источник энергии для продолжения или прекращения работы

На нем осуществляется подключение к опыту человека, выход за границы конкретной ситуации.

Факторные модели интеллекта (ч. Спирмен, л. Терстоун, р.Б. Кеттелл, Дж. Равен, д. Векслер, Дж. Гилфорд и др.).

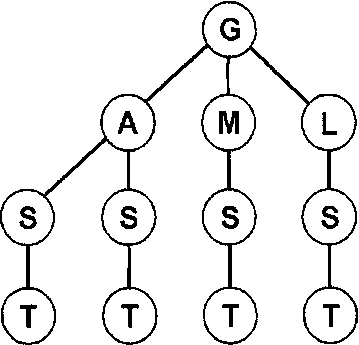

Кратко: Спирмен говорит, что есть общий фактор интеллекта (G-фактор) и некие специфические факторы для конкретной деятельности (S-фактор), и успешное решение задачи определяется взаимодействием этих двух факторов (двухфакторная теория). Терстоун – есть много факторов интеллекта (мультифакторная теория). Кеттел разделил G фактор на 2 части – первый определен знаниями и навыками, он как бы мера овладения культурой, второй – способность абстрагироваться и решать задачи. Равен – придумал матрицы. Векслер создал шкалы интеллекта. Гилфорд представил 3 измерения интеллекта (операции, результат, содержание)

Длинно: Ч. Спирмен занимался проблемами профессиональных способностей (математических, литературных и прочих). При обработке данных тестирования он обнаружил, что результаты выполнения многих тестов, направленных на диагностику особенностей мышления, памяти, внимания, восприятия, тесно связаны: как правило, лица, успешно выполняющие тесты на мышление, столь же успешно справляются и с тестами на прочие познавательные способности, и наоборот, испытуемые, показывающие низкий результат, плохо справляются с большинством тестов. Спирмен предположил, что успех любой интеллектуальной работы определяют: 1) некий общий фактор, общая способность, 2) фактор, специфический для данной деятельности. Следовательно, при выполнении тестов успех решения зависит от уровня развития у испытуемого общей способности (генерального G-фактора) и соответствующей специальной способности (S-фактора). В своих рассуждениях Ч. Спирмен использовал политическую метафору. Множество способностей он представлял как множество людей — членов общества. В обществе способностей может царить анархия — способности никак не связаны и не скоординированы друг с другом. Может господствовать «олигархия» — успешность деятельности детерминируют несколько основных способностей (как затем полагал оппонент Спирмена — Л. Терстоун). Наконец, в царстве способностей может править «монарх» — G-фактор, которому подчинены S-факторы.

Спирмен, объясняя корреляцию результатов различных измерительных процедур влиянием общего свойства, предложил в 1927 году метод факторного анализа матриц интеркорреляций для выявления этого латентного генерального фактора.

G-фактор определяется как общая «умственная энергия», которой в равной мере наделены люди, но которая в той или иной степени влияет на успех выполнения каждой конкретной деятельности.

Роль G-фактора максимальна при решении сложных математических задач и задач на понятийное мышление и минимальна при выполнении сенсомоторных действий. Общий фактор скрыт (латентен): максимально влияя на действия, протекающие во внутреннем «умственном плане», он минимально проявляется в непосредственных взаимодействиях индивида с объектами окружающей среды.

Следствия теории Спирмена:

единственное, что объединяет успешность решения самых различных тестов, — это фактор общей умственной энергии;

корреляции результатов выполнения любой группой людей любых интеллектуальных тестов должны быть положительными;

для тестирования фактора «G» лучше всего применять задачи на выявление абстрактных отношений.

Дальнейшее развитие двухфакторной теории в работах Ч. Спирмена привело к созданию иерархической модели: помимо факторов «G» и «S» он выделил критериальный уровень механических, арифметических и лингвистических (вербальных) способностей. Эти способности (Спирмен их назвал «групповыми факторами интеллекта») заняли промежуточное положение в иерархии факторов интеллекта по уровню их обобщенности.

Модель Л. Терстоуна

Луис Леон Терстоун (1887—1955) —американскийпсихологшведского происхождения, исследовательинтеллекта, пионер т. н.психометрии. Терстоун, прежде всего, известен как автортестов интеллекта(т. н. «IQ») иотношений. Он также является автором популярных методовфакторного анализа. Луис Терстоун предложилмультифакторную теорию интеллекта, большое внимание уделял вопросампсихологии творчества, является автором ряда методов психологических измерений (психометрии).

Луис Терстоун был в числе оппонентов Ч. Спирмена, которые отрицали наличие общей основы интеллектуальных действий и полагали, что определенный интеллектуальный акт является результатом взаимодействия множества отдельных факторов. Он предложил метод многофакторного анализа матриц корреляций. Этот метод позволяет выделить несколько независимых «латентных» факторов, определяющих взаимосвязи результатов выполнения различных тестов той или иной группой испытуемых.

Первоначально Терстоун выделил 12 факторов, из которых наиболее часто в исследованиях воспроизводились 7:

V. Словесное понимание — тестируется заданиями на понимание текста, словесные аналогии, понятийное мышление, интерпретацию пословиц и т. д.

W. Речевая беглость — измеряется тестами на нахождение рифмы, называние слов, принадлежащих к определенной категории.

N. Числовой фактор — тестируется заданиями на скорость и точность арифметических вычислений.

S. Пространственный фактор — делится на два подфактора. Первый определяет успешность и скорость восприятия пространственных отношений (узнавание плоских геометрических фигур). Второй связан с мысленным манипулированием зрительными представлениями в трехмерном пространстве.

М. Ассоциативная память — измеряется тестами на механическое запоминание словесных ассоциативных пар.

Р. Скорость восприятия — определяется по быстрому и точному восприятию деталей, сходств и различий в изображениях. Разделяют вербальный («восприятие клерка») и «образный» подфакторы.

I. Индуктивный фактор — тестируется заданиями на нахождение правила и на завершение последовательности (по типу теста Д. Равена). Установлен наименее точно.

Факторы, обнаруженные Терстоуном, как показали данные дальнейших исследований, оказались зависимыми (неортогональными) «Первичные умственные способности» положительно коррелируют друг с другом, что говорит в пользу существования единого G-фактора.

Однако в многочисленных исследованиях открывались и открываются все новые и новые «первичные умственные способности».

Модель Дж. Гилфорда

Джой Пол Гилфорд (1897-1987) - американский психолог. Он занимался исследованиями интеллекта в части памяти, мышления, внимания (концентрации внимания), творчества и темперамента.

Дж. Гилфорд предложил модель «структуры интеллекта (SI)», систематизируя результаты своих исследований в области общих способностей. Эта модель не является результатом факторизации первичных экспериментально полученных корреляционных матриц, а относится к априорным моделям, поскольку основывается лишь на теоретических допущениях. По своей имплицитной структуре модель является необихевиористской, основанной на схеме: стимул — латентная операция — реакция (стимул есть «содержание», «операция» - умственный процесс, «реакция» — результат применения операции к материалу). Факторы в модели независимы. Таким образом, модель является трехмерной, шкалы интеллекта в модели — шкалы наименований.

Операцию Гилфорд трактует как психический процесс: познание, память, дивергентное мышление, конвергентное мышление, оценивание.

Содержание задачи определяется особенностями материала или информации, с которой производится операция: изображение, символы (буквы, числа), семантика (слова), поведение (сведения о личностных особенностях людей и причинах поведения).

Результаты — форма, в которой испытуемый дает ответ: элемент, классы, отношения, системы, типы преобразований и выводы.

Каждый фактор в модели Гилфорда получается в результате сочетаний категорий трех измерений интеллекта. Категории сочетаются механически. Названия факторов условны. Всего в классификационной схеме Гилфорда 5х4х6= =120 факторов.

Он считает, что в настоящее время идентифицировано более 100 факторов, т. е. подобраны соответствующие тесты для их диагностики. Концепция Дж. Гилфорда широко используется в США, особенно в работе педагогов с одаренными детьми и подростками. На ее основе созданы программы обучения, которые позволяют рационально планировать образовательный процесс и направлять его на развитие способностей.

Недостатком модели Гилфорда является несоответствие результатам большинства факторно-аналитических исследований.

Модель Р.Б. Кэттелла

Рэймонд Бернард Кэттелл (1905 - 1998) - британский и американский психолог, внесший существенный вклад в развитие дифференциальной психологии в областях черт личности, способностей и мотивации. Автор одной из наиболее влиятельных теорий личности, разработанных в психологии XX века, автор теории гибкого и кристаллизированного интеллекта.

Предложенная Р. Кэттеллом модель может быть лишь условно отнесена к группе иерархических априорных моделей. Он выделяет три вида интеллектуальных способностей:

Общие факторы:

«связанный» интеллект определяется совокупностью знаний и интеллектуальных навыков личности, приобретенных в ходе социализации с раннего детства до конца жизни, и является мерой овладения культурой того общества, к которому принадлежит индивид. Тесно положительно коррелирует с вербальным и арифметическим фактором, проявляется при решении тестов, требующих обученности;

«свободный» (или «текучий» интеллект) определяет первичное накопление знаний. Абсолютно независим от степени приобщенности к культуре. Его уровень определяется общим развитием «третичных» ассоциативных зон коры больших полушарий головного мозга, и проявляется он при решении перцептивных задач, когда от испытуемого требуется найти отношения различных элементов в изображении.

Парциальные факторы определяются уровнем развития отдельных сенсорных и моторных зон коры больших полушарий. Сам Кэттелл выделил лишь один парциальный фактор – визуализации, - который проявляется при операциях со зрительными образами.

Факторы операции, по Кэттеллу, есть отдельные приобретенные навыки для решения конкретных задач, т.е. как аналог S-факторов по Спирмену, входящих в структуру «связанного» интеллекта и включающих операции, нужные для выполнения новых тестовых заданий.

Результаты исследований развития познавательных способностей в онтогенезе, на первый взгляд, соответствуют модели Кэттелла. Действительно, к 50-60-летнему возрасту у людей ухудшается способность к обучению, падает скорость переработки новой информации, уменьшается объем кратковременной памяти и т. д. Между тем интеллектуальные профессиональные умения сохраняются до глубокой старости.

Но результаты факторной аналитической проверки модели Кэттелла показали, что она недостаточно обоснована.

Показательно в этом смысле исследование Е. Е. Кузьминой и Н. И. Милитанской. Они выявили высокую корреляцию уровня «свободного» интеллекта по тесту Кэттелла с результатами выполнения батареи тестов общих умственных способностей (DifferentialAptitudeTest—DAT), с помощью которой диагностируются словесное мышление (фактор V по Терстоуну), числовые способности (N), абстрактно-логическое мышление (R), пространственное мышление (S) и техническое мышление.

По мнению авторов, фактор «свободного интеллекта» по Р. Кэттеллу соответствует фактору «G» Спирмена, а первичные факторы Л. Терстоуна соответствуют факторам-операциям модели Кэттелла.

В ходе структурного исследования невозможно (об этом говорит сам Кэттелл) полностью отделить «свободный» интеллект от «связанного», и они при тестировании сливаются в единый генеральный спирменовский фактор. Однако при генетическом возрастном исследовании эти подфакторы можно развести.

Уровень же развития парциальных факторов в большей мере определяется опытом взаимодействия индивида с окружающим миром. Однако и в их составе возможно выделить как «свободный», так и «связанный» компоненты.

Само различие парциальных факторов определяется не модальностью (слуховой, зрительной, тактильной и пр.), а видом материала (пространственный, физический, числовой, языковой и т. д.) задания, что в конечном счете подтверждает мысль о большей зависимости парциальных факторов от уровня приобщенности к культуре (или, что точнее, от когнитивного опыта личности).

Однако Кэттелл попытался сконструировать тест, свободный от влияния культуры, на весьма специфическом пространственно-геометрическом материале (Culture-FairIntellegenceTest, CFIT). Тест был опубликован в 1958 году.

Модель Дж. Векслера

Иерархическая модель Дж.Векслера также включает в себя три уровня:

1) уровень общего интеллекта;

2) уровень групповых факторов: интеллекта действий и вербального интеллекта;

3) уровень специфических факторов

«Интеллект -- это глобальная способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами» (Векслер).

Во-первых, он отказался от представлений об интеллекте, как об «умственном возрасте», которые ввел А. Бине, создатель первого теста умственных способностей, а затем развил В. Штерн (он придумал формулу для определения IQ как отношения умственного возраста к физическому).

Векслер опирался на идею своего учителя Ч. Спирмэна: интеллект является общей способностью («умственной энергией»), влияющей на успешность выполнения любых задач на основе выявления отношений и связей между явлениями и предметами реальности. Сам Векслер определял интеллект как комплексную глобальную способность индивида целенаправленно вести себя, разумно мыслить и успешно взаимодействовать с внешней средой.

Во-вторых, Д. Векслер выделил в интеллекте две составляющих, а также две сферы его проявления: вербальный интеллект и интеллект действия. Во время Первой мировой войны американские психологи столкнулись с тем, что не все новобранцы справлялись с тестом «армейский Альфа» по причине низкой интеллектуальности. В армию США было мобилизовано много недавних эмигрантов, плохо знавших английский и с трудом понимавших инструкцию к тесту и содержание заданий. Поэтому для них была создана вторая версия теста («Бета»), в которую вошли невербальные задания. Векслер предположил, что помимо общего интеллекта существуют вербальный и невербальный интеллекты,которыетакже следует измерять.

В-третьих, Векслер ввел понятие «возрастная норма». Испытуемый получал тестовый балл на основании сопоставления его результатов со средними результатами той возрастной группы, к которой он принадлежал. Коэффициент интеллекта выражался в единицах стандартного отклонения.

Тест предназначался для комплексного обследования пациентов психиатрической клиники. Главная цель применения теста -- тонкая диагностика психических нарушений при различных заболеваниях (психозах, неврозах и пр.), а также определение уровня интеллектуального дефекта у лиц с врожденным интеллектуальным недоразвитием и со старческим слабоумием. Поэтому важнейшее значение при обработке тестовых результатов имеет выделение коэффициента интеллектуального дефекта, который характеризует снижение умственных способностей при старении.

Векслер никогда не был ограниченным «психометристом», он всегда осознавал недостатки своего теста. Опытный клиницист и консультант, Векслер рассматривал свой тест как способ многостороннего исследования пациента и обращал внимание на необходимость наблюдения за дополнительными признаками поведения (пониманием инструкции, мимикой и пантомимикой и т.д.), а также за процессом решения заданий.

Несмотря на свою сложность, тест стандартизирован, и отклонение от нормы при его проведении считается недопустимым. При этом существуют и сокращенные варианты теста, предназначенные для быстрой и грубой оценки уровня развития умственных способностей.

Тест Векслера сразу после своего появления стал широко применяться за пределами клиники: при профессиональном отборе, для оценки уровня интеллекта «нормальных», то есть психически здоровых взрослых и детей, и даже для оценки уровня интеллектуальной одаренности.