Tipovye_raschyoty_pri_sooruzhenii_i_remonte

.pdf

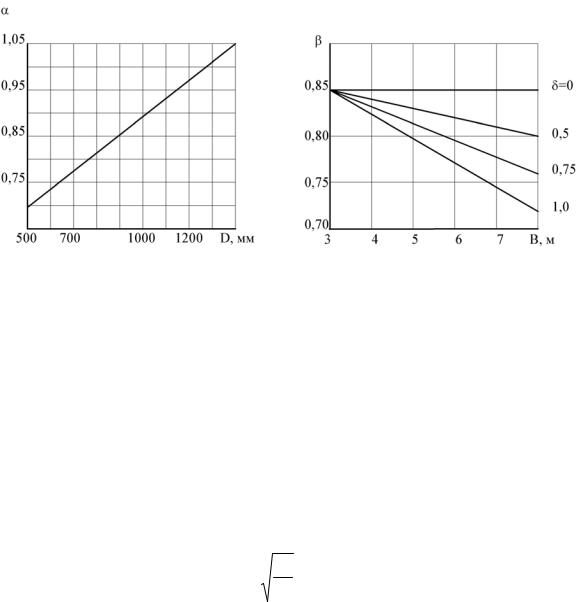

Рис.4.31. График для определения α |

Рис.4.32. График для определения |

|

коэффициента β при различных |

|

значениях толщины экрана δ (м) |

С учетом сезонного протаивания грунта от солнечной радиации к величине hn, определяемой по (4.140), необходимо добавить величину сезонного протаивания

h с.n = mHс.n – Hн , |

(4.141) |

где Hс.n - нормативная глубина сезонного протаивания; Hн – высота насыпи; m

– коэффициент, учитывающий приток тепла через откосы насыпи

m = |

L |

, |

(4.142) |

|

L |

|

|

|

1 |

|

|

здесь L – длина поверхности насыпи; L1 – длина основания насыпи.

Можно рекомендовать следующую последовательность расчетов трубопроводов, укладываемых в многолетнемерзлых грунтах.

В зависимости от теплового режима трубопровода устанавливают, к какому типу относится тот или иной участок (горячему, теплому или холодному). Поскольку на горячих участках сохраняется постоянная положительная температура стенки труб, то оттаивание грунта будет продолжаться непрерывно с момента пуска трубопровода. На теплых участках оттаивание будет происходить только в течение времени, когда трубопровод имеет положительную температуру. За один год таких дней может быть 50, 100, 120 и т.п. Тогда в (4.140) время τ принимается соответственно 50, 100, 120 и т.д. дней; на горячих же участках τ принимается равным расчетному сроку эксплуатации.

На холодных участках положительная температура стенок труб бывает эпизодической.

394

4.3.3. Расчет теплоизоляции трубопроводов, прокладываемых на многолетнемерзлых грунтах

Теплоизоляция позволяет уменьшить теплоотдачу от труб в грунт и соответственно уменьшить как скорость оттаивания, так и величину hn. Наиболее целесообразна теплоизоляция при полуподземной и наземной схемах укладки. Простейшей является теплоизоляция в виде песчаной подушки под трубопроводом высотой до 1 м. Однако стоимость ее велика, а теплозащитный эффект мал. Более эффективна торфяная подушка. Наилучшее теплоизолирующие экраны из синтетических материалов, например из пенополистирола, и т.п. В этих случаях необходимо рассчитать толщину экрана.

Рис.4.33. Изменение границ области оттаивания:

а – при плоском экране; б – при цилиндрическом экране с углом охвата 180°; в – при цилиндрическом экране с углом охвата более 180°; 1,2,3 – изотермы

Для плоского экрана при наземной схеме прокладки (рис.4.33, а) толщина

его

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2λ (Τ |

Г |

−Τ |

З |

)exp(− |

доп |

) τ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

δп.э = |

|

|

|

из |

|

|

|

4аТτ |

|

|

|

|

− |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

λиз |

|

|

|

|

|

2λмτ(Тз −То) |

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

мhдоп − |

|

|

hдоп |

|

|

|||||||

|

|

(1 − |

|

) σ(ωc −ωн)ρ |

|

exp |

− |

|

|

(4.147) |

|||||||

|

λ |

Н − h |

4а τ |

||||||||||||||

|

|

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

доп |

|

|

м |

|

|

|

− |

λизhдоп |

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

λТ − λиз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где ТГ, |

Тз, То |

- |

соответственно |

температура газа, температура замерзания |

|||||||||||||

(таяния) грунта и температура на глубине нулевых годовых |

амплитуд (Но = 10 |

||||||||||||||||

м), °С; λиз, λТ, λм - коэффициенты теплопроводности материала соответственно

изоляции (экрана), талого и мерзлого |

грунта в ккал/(м·ч·град); |

аТ, ам |

- |

коэффициенты температуропроводности талого и мерзлого грунта, м2/ч; ωс |

- |

||

суммарная влажность грунта в долях |

единицы; ωн - весовое |

содержание |

|

|

|

397 |

|