- •Содержание

- •1. Классификация релейной защиты и автоматики 2

- •2. Моделирование 39

- •Введение. Общие сведения о релейной защите и автоматике элементов энергетических систем

- •Классификация релейной защиты и автоматики

- •Класс напряжения

- •Селективность.

- •2.1 Защита с абсолютной селективностью

- •2.1.1 Дифференциальная защита линий

- •2.3 Защита лэп 110-220 кВ

- •2.4 Защита лэп 500 кВ и выше.

- •Проблемы резервирования

- •Дальнее резервирование

- •Ближнее резервирование

- •Быстродействие

- •Классификация защит по быстродействию

- •Защиты I, II, III ступеней

- •Чувствительность. Коэффициент чувствительности для различных видов защит

- •Конструктивные особенности

- •Алгоритмическая база

- •Классические алгоритмы

- •Характеристики реле сопротивления

- •3. Пдэ 2001

- •1 Ступень 3 ступень

- •Оапв (однофазное автоматическое повторное включения).

- •Адаптивные алгоритмы

- •Алгоритмы существующих адаптивных защит (опф и вп)

- •7.2.1.1 Определение поврежденных фаз и вида повреждения (фазовый селектор)

- •Классификация устройств выбора поврежденных (особых) фаз

- •7.2.1.2 Адаптивный дистанционный принцип в диагностике лэп

- •Основные электрические величины и схемные модели лэп (имо лэп).

- •Целевые функции и критерии

- •7.2.2.1 Классификация целевых функций

- •7.2.2.2. Целевые функции типа параметра повреждения

- •7.2.2.3. Целевая функция для определения зоны и места повреждения лэп

- •7.2.2.4 Прямые целевые функции

- •7.2.2.5. Косвенные целевые функции

- •7.2.2.6. Граничные условия в месте повреждения

- •7.2.2.7. Целевые функции с учетом граничных условий повреждения

- •7.2.2.8. Дистанционные способы на основе косвенных критериев

- •Дистанционный способ для сетей с малыми токами замыкания на землю и сетей с изолированной нейтралью.

- •Устройства рз с одной подведённой величиной (простые реле)

- •Устройства рз с двумя подведёнными величинами

- •Пусковые органы защит

- •Интеллектуальные алгоритмы

- •Устройства рЗиА на основе искусственных нейронных сетей

- •Основные черты нейронных сетей

- •Формальный нейрон

- •Многослойный перцептрон

- •Этапы построения искусственных нейронных сетей

- •Методы обучения искусственных нейронных сетей

- •Применение нейронных сетей в задачах рЗиА

- •Нечёткая логика

- •Моделирование

- •Информационные параметры

- •Проблемы моделирования

- •Информации об объекте

- •Расчёт модели

- •2.4.2 Выбор места кз

- •2.4.3 Место установки защиты для выбора уставки

- •Имитационное моделирование

- •Моделирование трансформаторов и автотрансформаторов

- •Двухобмоточный трансформатор

- •Трехобмоточный трансформатор

- •Автотрансформатор

- •Схемы замещения трансформаторов нулевой последовательности

- •Моделирование реакторов

- •Моделирование нагрузки

- •Моделирование лэп (с точки зрения теории поля)

- •Система провод – провод

- •Система провод – земля

- •Трёхфазная одноцепная линия (без учёта троса)

- •Ёмкостная проводимость

- •Структура защит

- •4.1 Структура аналоговых защит

- •4.2 Структура цифровых защит

- •Аппаратная часть:

- •Программное обеспечение.

- •4.3 Входные преобразователи для микропроцессорной защиты

- •Входные преобразователи на основе датчика Холла

- •Катушка Роговского

- •4.4 Асутп. Особенности и функции

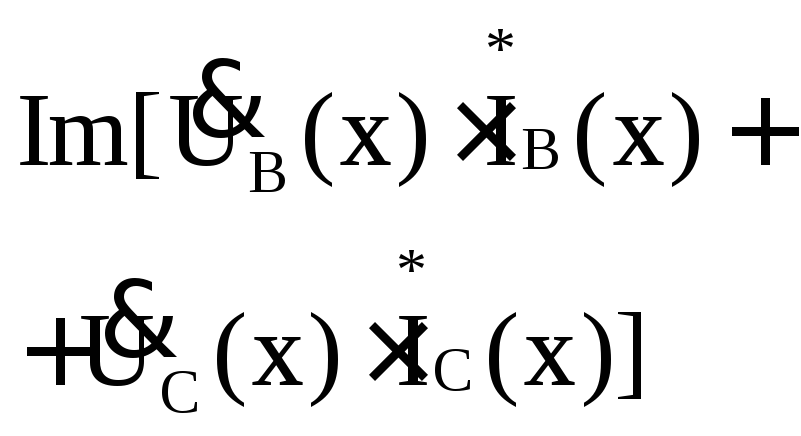

7.2.2.4 Прямые целевые функции

Целевая функция безразлична к составу пассивного многополюсника повреждения. В этом есть определенное удобство, однако здесь не удается использовать дополнительную информацию, имеющуюся при однофазном и двухфазном повреждениях.

При неполнофазных повреждениях общие целевые функции упрощаются (см. табл. 2 и 3).

Критерий реактивной мощности представляет наибольший интерес, так как он инвариантен к видам замыкания. Важен лишь тот факт, что само повреждение резистивно и его реактивная мощность равна нулю.

Таблица 2.

|

|

Целевая функция | |

|

Прямая |

Косвенная | |

|

К(1) |

|

|

|

К(2) |

|

|

|

К(1,1) |

|

|

|

К(3) |

|

|

Таблица 3.

|

Замыкание |

Приближенные соотношения |

|

К(1) |

|

|

К(2) |

|

|

К(1,1) |

|

|

К(3) |

|

При

![]() в точке

в точке![]() выполняются следующие соотношения:

выполняются следующие соотношения:

![]()

каждое

из которых может служить критерием

определения координаты

![]()

Целевые функции, дающие правильные, т.е. свободные от методической погрешности, результаты при различном повреждении фаз называют прямыми. Так при выявлении повреждения в фазе А целевая функция запишется в виде

![]()

Если

же при этом используется трехфазный

параметр

![]() ,

то в точке

,

то в точке![]() действия всех критериев объединяются,

и следует ожидать при этом более точного

результата ОМП.

действия всех критериев объединяются,

и следует ожидать при этом более точного

результата ОМП.

Расчет

функций

![]() требует определения поперечных токов

требует определения поперечных токов![]() ,

что предопределяет знание параметров

,

что предопределяет знание параметров![]() ,

но если известен вид замыкания, то при

записи критерия можно учесть соотношения

между симметричными составляющими,

хотя очевидно, что привлечение

дополнительных признаков замыкания

снижает крутизну функции

,

но если известен вид замыкания, то при

записи критерия можно учесть соотношения

между симметричными составляющими,

хотя очевидно, что привлечение

дополнительных признаков замыкания

снижает крутизну функции![]() вблизи

точки

вблизи

точки![]()

Все

приведенные целевые функции названы в

таблице прямыми по той причине, что они

предполагают определение токов

предполагаемого повреждения как функций

![]() .

Но этого нельзя сделать при неопределенных

параметрах

.

Но этого нельзя сделать при неопределенных

параметрах![]() Данное обстоятельство побуждает

обратиться к косвенным целевым функциям,

обходящимися легко определяемыми токами

Данное обстоятельство побуждает

обратиться к косвенным целевым функциям,

обходящимися легко определяемыми токами![]()

7.2.2.5. Косвенные целевые функции

Алгоритмы, базирующиеся на косвенных целевых функциях, не свободны от методической погрешности и не могут обойтись без предварительного определения вида КЗ. Эта группа алгоритмов подразделяется на две группы:

- использующие информацию о предшествующем режиме. Они более эффективны, но и более сложны. Алгоритмы этой группы используют аварийные токи;

- более простые, но и менее точные алгоритмы обходятся только после коммутационными величинами.

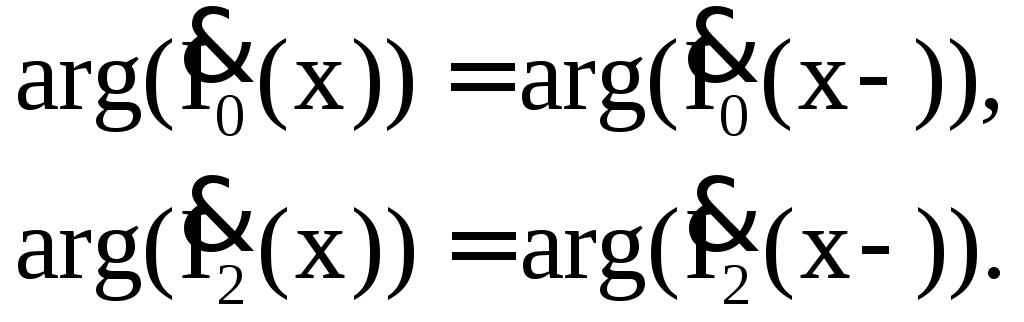

Косвенные

целевые функции основаны на фазовых

соотношениях между токами повреждения

![]() и симметричными или безнулевыми

составляющими токов

и симметричными или безнулевыми

составляющими токов![]() Токи нулевой и обратной последовательностей

растекаются из места повреждения по

левой и правой частям с относительно

слабым изменением фазы. Если предположить,

что влияние активных сопротивлений

неощутимо, а в предшествующем режиме

нулевой и обратной последовательностей

не было, то

Токи нулевой и обратной последовательностей

растекаются из места повреждения по

левой и правой частям с относительно

слабым изменением фазы. Если предположить,

что влияние активных сопротивлений

неощутимо, а в предшествующем режиме

нулевой и обратной последовательностей

не было, то

(2*)

(2*)

К указанным соотношениям добавим уравнения для безнулевых токов

![]()

7.2.2.6. Граничные условия в месте повреждения

Как уже отмечалось, косвенные критерии опираются на предварительное определение поврежденных фаз и вида повреждения. Рассмотрим фазовые соотношения для различных видов повреждения.

1.

Граничные условия при

![]()

Рисунок. а) Модель и б) векторная диаграмма однофазного КЗ на землю.

В месте повреждения

![]()

т.е.

![]() или

или![]() ,

,

тогда из (2*) следует

![]()

или

![]()

Аналогично для безнулевой слагаемой

![]() и

и

![]()

2.

Граничные условия при

![]()

Взаимосвязь между токами прямой и обратной последовательности в самом повреждении

![]()

приводит к выражению

![]()

а совместно с (2*)

![]()

Рисунок. а) Модель и б) ВД междуфазного КЗ

К тому же при этом виде КЗ

![]() и

и

![]()

3.

Граничные условия при

![]()

Из разных модификаций данного вида КЗ остановимся на более общей модели с тремя резисторами. Здесь соотношение

![]()

совместно с (2*) дает

![]()

В

той же схеме ![]() и

и

![]()

Рисунок. Модель двухфазного КЗ на землю.

4.

Граничные условия при

![]()

Здесь можно рассчитывать только на привлечение данных о предшествующем режиме, те.

![]()

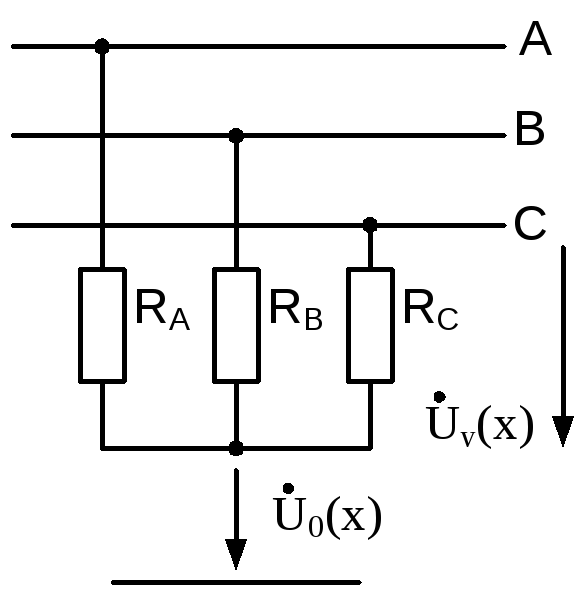

Модель трехфазного КЗ на землю:

Рисунок. Модель трехфазного КЗ на землю