- •Глава 10. 127

- •§ 1. Потребление, сбережение и накопление 127

- •§ 2. Инвестиции 129

- •1Осударственньш 185

- •Раздел 1. Введение в экономику и экономическую теорию

- •Глава 1

- •Экономика и экономическая теория: предмет, функции, развитие

- •§ 1. Экономическая теория как основа экономики, ее предмет, функции и методы

- •§ 2. Производительные силы и производственные отношения.

- •§ 3. Становление и развитие экономической теории

- •Глава 2. Экономические системы

- •§ 1. Сущность экономической системы и ее структура

- •§ 2. Собственность в экономической системе

- •§ 3. Типы экономических систем

- •Глава 3

- •§ 1. Производство, потребности и блага

- •§ 2. Экономические ресурсы и факторы производства

- •§ 3. Центральная проблема производства. Производственные возможности и экономический выбор

- •§ 4. Воспроизводство и его типы. Микро - и макроэкономика

- •Раздел 2. Основы рыночной экономики

- •Глава 4.

- •§ 1. Условия возникновения рынка

- •§ 2. Товар и его свойства. Деньги и цена

- •§ 3. Рынок, его сущность и виды

- •Глава 5.

- •§ 1. Рыночный механизм и его элементы

- •§ 2. Рыночный спрос

- •§ 3. Рыночное предложение

- •§ 4. Конкуренция и монополия

- •Глава 6.

- •§ 1. Рынок труда. Заработная плата

- •§ 2. Рынок капитала

- •§ 3. Рынок земли

- •Раздел 3. Экономика фирмы глава 7. Теория фирмы

- •§1. Предприятие и фирма

- •§2. Фирма как организация

- •§3. Капитал фирмы, его кругооборот и оборот

- •§4. Издержки производства

- •§ 5. Эффективность и прибыль фирмы

- •Глава 8.

- •§ 1. Введение в менеджмент

- •§ 2. Планирование в системе менеджмента

- •§ 3. Мотивация в управлении персоналом

- •§ 4. Контроль в менеджменте

- •§ 5. Эффективность и виды менеджмента. Менеджмент отдельных

- •Раздел 4. Экономика национального и мирового хозяйства

- •Глава 9.Национальная экономика как единая

- •§ 1 Структура национальной экономики и совокупного общественного продукта

- •§ 2 Оценка результатов функционирования национальной экономики

- •§ 3. Макроэкономическое равновесие

- •Q Реальный ввп y

- •Глава 10.

- •§ 1. Потребление, сбережение и накопление

- •§ 2. Инвестиции

- •§ 3. Экономический рост

- •Глава 11.

- •§ 1. Деньги. Денежный рынок

- •§ 2. Кредит

- •§3. Банковская система

- •Глава 12 финансовая система

- •§ 1. Финансы и их структура

- •§ 2. Бюджетная и налоговая системы

- •§ 3. Ценные бумаги

- •Глава 13.

- •§ 1. Экономические циклы и экономические кризисы

- •§ 2. Инфляция

- •§ 3. Занятость населения и безработица

- •Глава 14.

- •§ 1. Доходы населения и их распределение

- •§ 2. Уровень и качество жизни населения. Прожиточный минимум

- •Глава 15.

- •§ 1. Государство в экономической системе общества

- •§ 2. Государственное регулирование экономики

- •§ 3. Экономическая политика государства

- •Глава 16. Мировая экономика

- •§ 1. Мировая система хозяйства

- •§ 2. Международная торговля

- •§ 3. Платежный баланс и валютный рынок

Глава 14.

ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы населения представляют собой важный социально-экономический показатель уровня жизни. Величина и динамика доходов населения, их дифференциация являются либо стимулом, либо тормозом развития производительных сил и производственных отношений. Уровень и структура доходов населения во многом зависят от существующей системы распределения. Для общества всегда важно решить, как распределять блага, чтобы, с одной стороны, иметь высокую эффективность производства, а с другой, - обеспечить достойные уровень и качество жизни гражданам.

§ 1. Доходы населения и их распределение

Экономическая природа Проблема доходов и уровня жизни населе-

доходов населения и ния, - одна из важнейших составляющих соци-

способы их распределения циальной политики во все времена и при всех

общественных формациях.

Доходы населения - это сумма денежных средств, материальных ценностей и услуг, полученных от трудовой и нетрудовой деятельности за определенный период времени. Эти средства направляются на поддержание и развитие физического, морального и интеллектуального состояния человека на определенном уровне удовлетворения его потребностей. За счет этих средств осуществляется воспроизводство и развитие рабочей силы в материальном производстве, содержатся занятые в непроизводственной сфере экономики, а также неработающие члены общества. В связи с тем, что в рыночной экономике основная часть потребительских благ и услуг реализуется за деньги, уровень потребления населения определяется главным образом уровнем доходов.

Доходы проявляются как результат распределения произведенного продукта. Поскольку распределить, потребить можно только то, что произведено, то реальным источником доходов выступает произведенный продукт. Распределению результатов производства всегда предшествует распределение факторов производства, поэтому доходы являются экономической реализацией собственности на факторы производства. В результате предоставления факторных услуг собственники факторов производства получают право на часть созданного дохода. Например, рабочий получает право на получение заработной платы.

Полученные в процессе производства доходы подлежат первичному и вторичному распределению. Первичным называется такое распределение дохода, которое формируется непосредственно в процессе производства без вмешательства государства. Вторичное распределение доходов отражает складывающееся перераспределение доходов между его отдельными получателями, производимое государством через прямые налоги, пенсии, пособия и другие социальные трансферты.

Доходы выступают целью действий каждого активного участника рыночной экономики, объективными и мощными стимулами его деятельности. Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую логику поведения любого рыночного субъекта. Высокие личные доходы приносят общественную пользу, поскольку в конечном счете они выступают источником удовлетворения общих потребностей, расширения производства, поддержания малообеспеченных и нетрудоспособных.

Доходы населения являются важным показателем уровня жизни. Доходы отдельного человека обусловливают его материальное положение, мотивы поведения, заинтересованность или безразличие к труду, отношение к согражданам и др. Распределение доходов в обществе не только фиксирует изменения в структуре производства, но и активно воздействует на него: присвоение дохода порождает стимул к новому производству, обеспечивает условия для его роста.

Итак, любые формы доходов своим первоначальным источником имеют общественное производство. Когда совокупный доход общества распределяется в соответствии с функцией, выполняемой получателем дохода, то такое распределение называется функционалъным распределением дохода. Оно связано со способом, которым денежный доход общества делится на заработную плату, ренту, процент и прибыль. Личное распределение доходов связано со способом, которым совокупный доход общества распределяется среди отдельных домохо- зяйств. В конечном итоге характер распределения доходов определяется с учетом трудового вклада каждого работника в конечные результаты производства.

С позиций производства материальной формой доходов населения выступает фонд потребления, имеющий денежную и натуральную формы. По натуральной форме фонд потребления состоит из предметов потребления и услуг.

При формировании доходов важно учитывать воспроизводственную и стимулирующую функции распределения. Чем больше затрачивается труда, тем больше нужно денежных средств для восстановления способности к труду. Чем выше квалификация работника, тем выше затраты на воспроизводство его рабочей силы, следовательно, тем выше должны быть получаемые им доходы. В тоже время необходимо учесть, что для решения государственных задач (обороны, управления, содержания нетрудоспособных и т.п.) государству нужны средства, которые формируются за счет перераспределения доходов общества и создания общегосударственных доходов, используемых на данные цели.

Все виды доходов образуют систему, поскольку они имеют единое происхождение - новую стоимость. Этим предопределяется взаимосвязь различных доходов в обществе и границы их сосуществования в рамках единой системы. При постоянной величине совокупных доходов общества наращивание одних видов доходов возможно лишь за счет сокращения каких-либо других.

Виды доходов Чтобы судить о величине дохода, следует

населения различать его номинальное и реальное вы

ражение. Номиналъный доход - это начисленные выплаты и натуральные выдачи, поступающие в личное распоряжение получателя. Он может быть фиксированным (неизменным), расти или уменьшаться. Реалъный доход - это реализованный доход, или номинальный доход, скорректированный на изменение цен на товары и тарифов на услуги.

Выделяют также обычные, или регулярно получаемые доходы (как правило, в денежной форме), спорадические, которые складываются в результате переоценки богатства и вмененные (условно начисляемые).

В зависимости от источников доходы населения делятся на:

а) трудовые доходы, источником которых выступает трудовая деятельность в производстве и предпринимательство (заработная плата и предпринимательская прибыль). К трудовым относятся также доходы от личного подсобного и домашнего хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности;

б) нетрудовые доходы, в том числе:

доходы от собственности (процент за предоставленную денежную ссуду, доходы от земельной ренты, недвижимости, дивиденды и т.п.);

доходы, получаемые в теневой экономике, в виде взяток, хищений, а также выигрыши в лотереи и т.п.;

социальные доходы в виде трансфертных платежей, источником которых являются социальные фонды, предоставляющие денежные выплаты (пенсии, стипендии, пособия), бесплатные услуги (образования, здравоохранения) и льготы (например, по жилищно-коммунальным услугам).

Следует выделить в самостоятельную категорию доходы индивидуалъных предпринимателей. Они складываются из трудовой части (оплаты труда) и той, которая формируется за счет доходов от акций и прибыли. Следует обратить также внимание на доходы отделъных категорий работников, например, менеджеров. Все большее значение в них приобретают специфические платежи, которые следуют после определенного периода времени работы на фирме (или в качестве вознаграждения при увольнении). Речь идет об опционах, то есть преимущественном праве на приобретение акций по номинальной их цене, что обеспечивает значительные прибыли при росте биржевых курсов, и о так называемых "золотых парашютах" - крупных выходных пособиях.

Таким образом, в условиях рынка различные источники (труд, собственность, предпринимательство, налоги и т.д.) формируют различные виды доходов. Совокупность всех видов доходов, зарабатываемых или получаемых отдельным членом общества в течение определенного времени, образует его совокупный доход, которые принято считать основным показателем материальной обеспеченности населения. Совокупный доход включает в себя все виды денежных доходов, а также стоимость натуральных поступлений, полученных от личного подсобного хозяйства и используемых на личное домашнее потребление. В структуру совокупных доходов населения входят денежная составляющая - заработная плата, другие денежные выплаты, получаемые за счет средств федерального и региональных бюджетов, фондов предприятий (организаций); стоимость льгот и бесплатных услуг из социальных фондов (услуги здравоохранения, образования, дошкольного воспитания детей, дотации на жилье, транспорт, питание и т.д.), доходы от личного подсобного хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности и т.д.

Как денежные, так и совокупные доходы принято делить на общие, исчисляемые до уплаты налогов и обязательных платежей (взносы по социальному и медицинскому страхованию и т.п.), и располагаемые - те, что остаются после осуществления указанных платежей. Располагаемые доходы представляют собой сумму средств, которую семья может направить на потребление товаров и услуг без использования сбережений и других источников.

В условиях инфляции в большинстве стран доходы индексируются. Индексация доходов направлена на предотвращение снижения уровня жизни населения в связи с инфляционным ростом цен. Индексация доходов представляет собой автоматическую корректировку величины денежных доходов населения из бюджетных источников с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексации подлежат прежде всего те денежные доходы граждан, которые не носят единовременного характера: оплата труда по ставкам и окладам, государственные пенсии, пособия, стипендии и т.п. Не подлежат индексации денежные доходы населения от собственности, так как они формируются в условиях свободного ценообразования и поэтому не нуждаются в дополнительной защите. Речь идет о доходах от сдачи в аренду имущества, от акций и других ценных бумаг, от ведения фермерского и личного подсобного хозяйства, от предпринимательской и другой, разрешенной законом экономической деятельности. Сфера распространения и механизм индексации варьируются между странами, а также внутри них по отраслям, социальным слоям населения, категориям занятых и даже предприятиям.

Неравенство в доходах Поскольку размер доходов зависит от многих

факторов, в каждом обществе неизбежна дифференциация доходов его членов, вызванная многими объективными и субъективными причинами (различия в способностях, образовании и т.д.). Важным фактором неравенства является и неравномерное распределение собственности на ценные бумаги (акции, облигации) и недвижимое имущество. Наконец, нередко определенную роль играют субъективные факторы (доступ к ценной информации, личные связи, риск и др.). Факторы эти действуют разнонаправлено, то сглаживая, то увеличивая неравенство. Следует отметить, что различия в уровне дохода могут не зависеть от самого работника и качества его труда. К таким факторам относятся: размер семьи, соотношение количества работающих и иждивенцев в семье, состояние здоровья, природные условия и др.

Для оценки дифференциации доходов используют различные экономико- статистические методы: определяют средний доход в стране, так называемый медианный уровенъ, выше или ниже которого получают доход одинаковое число работников; измеряют разрыв между высоко и низкодоходными группами (10 %) населения (так называемый децилъный показателъ).

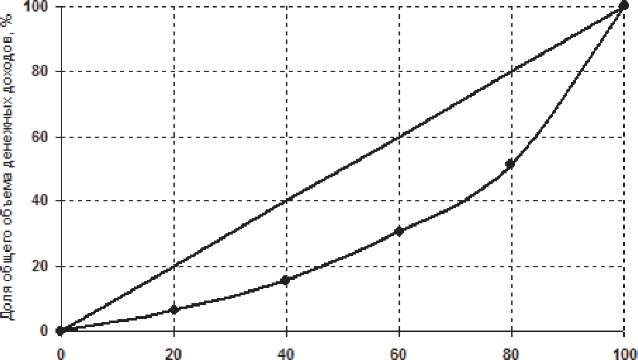

Чтобы определить глубину неравенства в обществе в анализе дифференциации доходов используют кривые Лоренца и коэффициент Джини. Кривая Лоренца отражает фактическое распределение доходов в обществе (рис.14.1).

Кривая Лоренца показывает степень неравенства доходов семей. "Доля семей" расположена на оси абцисс, а "доля доходов" - на оси ординат. Если все группы населения в обществе располагают равными доходами, то 20 % населения получает 20% доходов, 40% населения - 40% доходов и т.д., то есть устанавливается абсолютно равное распределение доходов. Теоретически абсолютное равное распределение доходов, не существующее в действительности, представлено на рисунке биссектрисой. В любой ее точке данный процент семей, например, 20, получают соответствующий процент дохода - 20. Фактическое распределение дохода представлено по-другому. Чем больше разрыв между линией абсолютного равенства доходов и кривой Лоренца, тем больше степень неравенства доходов.

Доля населения, %

Линия равномерного распределения общего о&ъема денежных доходов на селен и;

* Линия фан-ическогр

Рис. 14.1. Кривая Лоренца

Отражая фактическое распределение доходов, кривая Лоренца показывает, какая фактическая доля совокупного дохода приходится на определенную группу населения. Графически она лежит между линиями, отражающими абсолютное равенство и абсолютное неравенство. Чем неравномернее распределение доходов, тем большей выпуклостью характеризуется кривая Лоренца. И наоборот, чем ниже уровень дифференциации, тем ближе кривая Лоренца к линии абсолютного равенства доходов в обществе.

Количественно степень неравенства в распределении доходов можно рассчитать с помощью коэффициента Джини. При коэффициенте, близком к нулю, общество находится в состоянии абсолютной уравнительности доходов, а при коэффициенте, равном единице - в ситуации "нищего большинства и «сверхбогатого меньшинства". В большинстве стран коэффициент Джини колеблется в пределах 0,27-0,33.

Усиление неравенства в доходах ведет к расслоению общества, образованию слоев богатых и бедных. Поэтому цивилизованная рыночная экономика пытается исключить подобные крайности благодаря целенаправленному перераспределению доходов.

Доходы, получаемые впервые, называются первичными. Доходы, полученные после распределения и перераспределения, образуют конечные доходы, в форме которых они и используются населением. Доходы населения идут на уплату налогов, образуют расходы на текущее потребление и личное сбережение. Текущее потребление сразу возвращается в экономику в виде потребительских расходов.

Перед любой экономической системой всегда стоит проблема выбора: а) предпочесть рыночное распределение доходов и их регулирование государством, или б) государственное распределение, корректируемое рынком? Эта дилемма выступает противоречивой проблемой доходов, которую государство решает в проводимой политике доходов. Стремление к равенству в доходах (то есть социальная справедливость) всегда сопровождается падением экономической эффективности, поскольку в такой ситуации незачем эффективно работать ни бедному - общество обеспечит его материальную поддержку, ни богатому - общество отбирает у него часть дохода, уравнивая его с другими членами.

Неравенство в доходах обеспечивает экономическую эффективность, но сопровождается социальной несправедливостью. То есть выбор здесь заключается между социальной справедливостью и экономической эффективностью. Этот выбор реализуется через проводимую в обществе политику доходов.

В рыночной экономике в политику доходов вмешивается государство, которое своими мерами, влияя на личные денежные доходы и цены на товары (услуги), противодействует тенденции падения реальных доходов и уменьшает диапазон неравенства в доходах. Инструментами перераспределения доходов в государственной политике являются трансфертные платежи (например, пособия), регулирование цен на важнейшие виды продукции, индексация доходов, установление минимальной заработной платы, прогрессивное налогообложение. Почти во всех странах существуют программы социального страхования и государственной помощи беднякам. Социальное страхование предусматривает страхование по старости, нетрудоспособности, в случае потери кормильца или работы (пособия по безработице). Программы государственной помощи включают ряд дополнительных мер: социальное и медицинское страхование, помощь многодетным семьям, выделение продовольствия и различных льгот (в том числе снижение платы за жилье, платы за образование, медицинское обслуживание).

Определенная мера перераспределения, выравнивания доходов, создание социальных гарантий и равных стартовых условий является необходимым условием современного экономического развития.

Бюджет семьи Анализ производства и распределения доходов

и м еет главным своим предметом индивидуального работника с оценкой его профессиональной подготовки, опыта, дееспособности и результатов. При обследовании доходов с позиций их использования основным объектом выступает семья. Как экономическое понятие семья - это группа лиц, связанных родственными отношениями и ведущих совместное хозяйство для семейного потребления. В качестве средней семьи статистикой признается семья, состоящая из четырех человек (двоих работающих родителей и двух детей). Совокупность доходов всех членов семьи составляет семейные доходы. Формирование доходов семьи и их использование учитывается в семейном бюджете. Содержанием бюджета семьи выступает соотношение доходов и расходов семьи за определенное время.

На бюджет семьи влияют ее состав и структура. Бюджет семьи, в которой все работающие ее члены получают высокую зарплату, отличается от бюджета многодетной семьи, где трудится лишь глава семьи, но получают пособия, а также пользуются льготами. Поэтому за средними показателями доходов и расходов семей скрывается их глубокая дифференциация.

Источники, за счет которых формируется доходная часть бюджета семьи, весьма разнообразны. Они включают оплату труда в общественном производстве, доходы от собственности, социальные выплаты, доходы от личного подсобного хозяйства и т.д. Таким образом, совокупные доходы семьи формируются работающими и неработающими членами в форме денежных поступлений, натуральных форм, а также в виде различных услуг, предоставляемых бесплатно или в виде льгот. Поскольку семейное хозяйство в современных условиях является преимущественно потребительским, а не производящим, основная часть доходов семьи поступает извне.

Получение семейных доходов не является самоцелью, а выступает средством удовлетворения потребностей ее членов. С ростом доходов (при неизменных ценах) происходит не только более полное удовлетворение потребностей, но изменяется их структура, система предпочтений. В этом проявляются закономерности возвышения и усложнения потребностей.

Изменение потребностей связано с модификацией структуры расходов семьи. Факторами, оказывающими влияние на такое изменение, являются динамика розничных цен, степень насыщенности рынка товарами и услугами и др. Поэтому изменение номинальных денежных доходов семьи отражает реальные сдвиги в удовлетворении потребностей довольно приблизительно.

Наибольшая часть личного и семейного доходов направляется на текущее потребление. Эти расходы имеют макроэкономическое значение, поскольку основная масса доходов населения сразу же возвращается в экономику в виде потребительских расходов доходополучателей. Отсюда объем и структура производства во многом зависят от размера и структуры потребляемой части доходов. В качестве основных направлений потребительских расходов можно выделить следующие: на питание, приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, оплату услуг (жилье, медицина, туризм и т.п.), платежи и др.

Однако население может потреблять свои доходы не полностью. Та часть годового личного денежного дохода, которая остается после уплаты налогов, но не расходуется на текущее потребление, называется сбережением. Сбережение выражает будущий спрос на будущие товары и услуги. Доля сбережений в общей структуре личного дохода характеризует уровень экономического развития страны: чем она больше, тем выше этот уровень.

Структура расходов зависит от размера доходов. Чем выше уровень совокупных доходов семьи, тем на большее количество и лучшее качество потребляемых благ и услуг они могут быть направлены.

Важным показателем благосостояния в каждой стране выступает удельный вес расходов на продукты питания в структуре личного дохода: чем меньше эти расходы, тем выше благосостояние. На основе исследования семейных бюджетов Э. Энгель сформулировал закономерность, названную его именем. Согласно ей, отношение части доходов населения, предназначенного на покупку продовольствия к общему доходу, уменьшается вместе с ростом этого дохода.