- •Введение

- •Модуль 1. Психодиагностика как наука

- •Глава 1. Введение в психодиагностику

- •Понятие и задачи психодиагностики

- •Психодиагностика и смежные направления

- •Сферы применения психодиагностики

- •1. Экономика, армия, правоохранительная система

- •2. Образование

- •3. Здравоохранение

- •Глава 2. История психодиагностики

- •2.1. Истоки становления психодиагностики

- •2.2. Психодиагностика в хх столетии

- •2.3. Перспективные направления развития психодиагностики

- •Глава 3. Психологический диагноз

- •3.1. Понятие, специфика и виды психологического диагноза

- •3.2. Методы постановки и способы применения диагноза

- •1) Методы постановки диагноза

- •2) Способы применения диагноза

- •3.3. Ошибки в постановке диагноза

- •Глава 4. Психодиагностическая методика (тест)

- •Понятие и составные части психодиагностической методики

- •4.2 Классификация психодиагностических методик

- •Глава 5. Профессиональные стандарты в психодиагностике

- •5.1. Стандарты образовательного и психологического тестирования

- •5.2 Требования к психодиагностическим методикам

- •5.3. Требования к пользователям психодиагностических методик

- •1) Использование пдм психологом

- •2) Использование пдм специалистами-смежниками

- •5.4 Этический стандарт (кодекс) психолога

- •Модуль 2. Психометрические основы психодиагностики

- •Глава 6. Измерительные шкалы

- •6.1. Понятие и виды измерительных шкал

- •6.2. Точность и ошибки измерения

- •6.3. Статистическая природа тестовых шкал

- •Глава 7. Репрезентативность и стандартность

- •7.1. Понятие репрезентативности

- •7.2. Способы создания и оценки репрезентативности выборки

- •Значения ua для стандартных доверительных вероятностей

- •7.3. Понятие стандартности

- •7.4. Подходы к пониманию нормы в психодиагностике

- •1) Клинический подход к пониманию нормы

- •2) Статистический подход к пониманию нормы

- •7.5. Нормативные данные и таблицы

- •7.6. Стандартизация первичных тестовых показателей

- •1. Преобразование тестовых оценок в интервальную шкалу

- •2. Квантильная стандартизация

- •Глава 8. Надежность и валидность

- •8.1. Понятие и виды надежности

- •8.2. Оценка надежности

- •8.3. Снижение достоверности результатов тестирования

- •1. Погрешности, вносимые специалистом

- •2. Погрешности, вносимые испытуемым

- •3. Погрешности, связанные с условиями и организацией диагностики

- •8.4. Контроль достоверности тестирования

- •8.5. Понятие и виды валидности

- •1. Понятии валидности

- •2. Виды валидности

- •2.1. Внутренняя и внешняя валидность

- •2.2. Концептуальная и конструктная валидность

- •2.3. Очевидная и содержательная валидность

- •2.4. Эмпирическая (критериальная), прогностическая и текущая валидность

- •2.5. Конвергентная и дискрименантная валидность

- •8.6. Оценка валидности

- •Глава 9. Конструирование и адаптация психодиагностических методик

- •9.1. Разработка психодиагностической методики

- •1. Составление концептуальной модели пдм

- •1.1. Сферы и цели применения пдм

- •1.2. Основные характеристики пдм

- •1.3. Шкалы и диагностируемые психические качества

- •1.4. Методические принципы построения шкал

- •2. Разработка стимульного материала

- •2.1. Создание тестовых заданий (на примере шкал субъективного типа)

- •2.2. Оформление стимульного материала, опросной сетки и «ключей» для пилотажного исследования

- •3. Оценка содержательной валидности и очевидной валидности

- •5. Оценка репрезентативности выборки

- •6. Оценка диагностической силы пунктов

- •7. Оценка надежности-согласованности

- •8. Оценка конвергентной или дискриминантной валидности

- •9. Составление окончательного варианта стимульного материала, ключей, интерпретации

- •9.2. Адаптация зарубежной психодиагностической методики

- •1. Проблема адаптации

- •2. Процедура адаптации

- •1) Определение целесообразности адаптации зарубежного теста

- •2) Анализ концепции, на базе которой был разработан тест

- •3) Перевод пунктов стимульного материала пдм

- •Модуль 3. Психодиагностические методики и их применение

- •Глава 10. Методики объективного типа

- •10.1. Методики диагностики психических функций и состояний индивида

- •1) Методики диагностики внимания

- •2) Методики диагностики восприятия и воображения

- •3) Методики диагностики мышления

- •4) Методики диагностики памяти

- •10.2. Методики диагностики психомоторных и психофизиологических особенностей индивида

- •Глава 11. Методики субъективного типа

- •11.1. Методики диагностики темпераментных и социально-психологических особенностей индивида

- •1) Методики диагностики темпераментных особенностей индивида

- •2) Методики диагностики социально-психологических качеств индивида

- •3) Методики изучения одновременно темпераментных и социально-психологических качеств индивида

- •16Pf личностный опросник

- •4) Методики диагностики типов и типологических особенностей индивида

- •11.2. Методики диагностики малой группы, неформальной подгруппы и индивида в группе

- •1) Метод определения структуры группы

- •2) Методики диагностики субъектных характеристик группы и подгрупп

- •3) Методики диагностики феноменов отношений в группе и подгруппах

- •4) Методики диагностики характеристик индивида в группе и подгруппе

- •Глава 12. Применение эвм в психодиагностике

- •12.1. Способы применения эвм

- •12.2. Компьютерные и компьютеризированные психодиагностические методики

- •1. Преимущества и ограничения компьютерной и бланковой диагностики

- •2. Компьютерное адаптивное тестирование

- •3. Программные оболочки для конструирования тестов

- •Глава 13. Нормативно-документальная основа психодиагностической деятельности

- •13.1. Нормативно-правовое обеспечение психодиагностической

- •1. Нормативно-правовые требования в области персональных данных

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Принципы обработки персональных данных

- •1.3. Условия обработки персональных данных

- •1.4. Передача персональных данных

- •1.5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке

- •1.6. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации

- •1.7. Исключительно автоматизированная обработка персональных данных

- •1.8. Права субъекта персональных данных

- •1.9. Ответственность за нарушение требований об обработке персональных данных

- •2. Положение о психологической службе

- •3. Должностная инструкция

- •4. Нормативы времени

- •13.2. Документация в психодиагностической работе

- •Глава 14. Проведение психодиагностического обследования

- •14.1. Процедура психологического тестирования

- •14.2. Поведение тестируемого

- •Практикум 1 «Бланковые психодиагностические методики»

- •1 Изучение методики

- •2 Работа с методикой

- •Практикум 2 «Компьютерные психодиагностические методики»

- •1 Самотестирование

- •2 Изучение методики

- •3 Тестирование испытуемого

- •Практикум 3 «Разработка и оценка стимульного материала пдм»

- •1 Составление пунктов методики

- •2 Оценка пунктов методики

- •2.1 Оценка очевидной валидности

- •2.2 Оценка содержательной валидности

- •2.3 Проведение первого пилотажного исследования

- •2.4 Оценка диагностической силы пунктов

- •Показатели диагностической силы пунктов методики

- •2.5 Составление окончательного варианта стимульного материала и "ключей".

- •2.6 Проведение второго пилотажного исследования

- •2.7 Оценка надежности-согласованности

- •Литература

7.2. Способы создания и оценки репрезентативности выборки

С точки зрения статистического подхода репрезентативность выборки обеспечивается выполнением следующих условий: а) каждый из объектов генеральной совокупности должен иметь одинаковую вероятность быть представленным в выборке; б) отбор производится из однородных совокупностей; в) число объектов в выборке должно быть достаточно большим; г) выборка и генеральная совокупность должны быть по возможности статистически однородны.

Создание простой вероятностной выборки может осуществляться методом рандомизации – процедурой случайного отбора. При этом методе характеристики испытуемых игнорируются, их включение в выборку имеет одинаковую вероятность и является непредвзятым. Это значит, что любой испытуемый имеет равные шансы попасть в выборку. Процедура построения простой случайной выборки включает в себя следующие шаги: а) необходимо получить полный список членов генеральной совокупности и пронумеровать этот список; б) определить предполагаемый объем выборки, то есть ожидаемое число испытуемых; в) извлечь из таблицы случайных чисел столько чисел, сколько требуется выборочных единиц (например, если в выборке должно оказаться 100 человек, из таблицы берут 100 случайных чисел, которые могут генерироваться компьютерной программой). Упрощенным вариантом рандомизации является механический отбор испытуемых на основе списка генеральной совокупности через определённый интервал (К), который определяется случайно.

Несмотря на свою простоту, этот метод имеет существенные ограничения:

- значительно увеличивает трудозатраты и стоимость сбора данных, если генеральная совокупность является численно большой или распределенной по большой географической территории (это характерно при создании ПДМ, рассчитанных на широкие слои населения);

- результаты применения простой случайной выборки часто характеризуются низкой точностью и большой стандартной ошибкой.

В случае неоднородной генеральной совокупности, прежде чем формировать выборку, рекомендуется разделить эту совокупность на однородные части. Они могут формироваться на основе того или иного признака: административно-территориальные единицы (например, районы города), социально-демографические характеристики (пол, возраст, социальный статус) или организационная принадлежность испытуемых (образовательные учреждения) и т.д. Такая выборка называется районированной (стратифицированной). Далее из каждой однородной части отбор в выборку осуществляется случайным образом. Например, для оценки методики изучения межличностной идентичности в группе и подгруппах и методики изучения микрогрупповой и групповой идентичности (применительно к учебным группам подростково-юношеского возраста) были выбраны шесть средних общеобразовательных школ в трех районах и два вуза г. Ростова-на-Дону. Далее методом случайного отбора в выборку были включены по шесть групп 10-х и 11-х классов школ и шесть студенческих групп 2 курса вузов (всего 18 групп). Общая численность испытуемых составила 413 человек.

Ещё одним вариантом рандомизации является создание серийной (гнездовой или кластерной) выборки. Здесь единицами случайного отбора выступают не сами объекты, а группы (кластеры или гнёзда). Объекты внутри групп обследуются сплошным образом.

Создание невероятностной выборки, что широко практикуется при оценке психодиагностических методик и составлении нормативов, осуществляется не по принципу случайности, а по субъективным критериям – доступности, типичности, равного представительства и т.д. Выделяют несколько способов формирования такой выборки:

1) Метод квотирования. Изначально выделяется некоторое количество групп объектов (например, мужчины и женщины в возрасте 18-25 лет, 26-35 лет и 36-55 лет. Для каждой группы задается количество испытуемых, которые должны быть обследованы с помощью данной методики. Количество испытуемых, которые должны попасть в каждую из групп, задается либо пропорционально заранее известной доле группы в генеральной совокупности (например, если генеральная совокупность представлена 5000 человек, из них 2000 женщин и 3000 мужчин, тогда в квотной выборке будет 200 женщин и 300 мужчин), либо одинаковым для каждой группы. Внутри групп объекты отбираются произвольно.

2) Метод «снежного кома». Выборка строится следующим образом: у каждого респондента, начиная с первого, просятся контакты его друзей, коллег, знакомых, которые подходили бы под условия отбора и могли бы принять участие в исследовании. Таким образом, за исключением первого шага, выборка формируется с участием самих объектов исследования.

3) Метод стихийного отбора. Опрашиваются наиболее доступные респонденты. Размер и состав стихийных выборок заранее не известен, и определяется только одним параметром – желанием и активностью респондентов.

4) Метод отбора типичных объектов. После районирования (стратификации) из каждой группы отбирается типичный объект, т.е. объект, который по большинству изучаемых в исследовании характеристик приближается к средним показателям.

Репрезентативность выборки измеряется разностью между характеристиками выборочной и генеральной совокупностей. (Чем более выборка и генеральная совокупность являются статистически однородны, тем более выборка репрезентативна.) Однако фактическая величина указанной разности остаётся неизвестной, вследствие чего мерой репрезентативности служит определяемая по правилам математической статистики её вероятная величина или же средняя квадратическая её возможных значений.

При разработке, оценке и стандартизации методики суждение о степени репрезентативности выносится на основе оценки минимального объема выборки и соответствия эмпирического распределения нормальному.

Требуемый

объем выборки для обеспечения её

количественной репрезентативности

часто определяется как минимальный

объем выборки, необходимый для того,

чтобы выборочное среднее значение (![]() )

отличалось

от истинного среднего значения генеральной

совокупности не более, чем на заданную

величину. В этом случае минимальный

объем выборки может оцениваться

посредством определения доверительного

интервала для среднего значения по

показателям методики:

)

отличалось

от истинного среднего значения генеральной

совокупности не более, чем на заданную

величину. В этом случае минимальный

объем выборки может оцениваться

посредством определения доверительного

интервала для среднего значения по

показателям методики:

![]() ,

(2)

,

(2)

где n – минимальный объем выборки, ua – значения для стандартных доверительных вероятностей, - выборочное стандартное отклонение, d – заданная величина отклонения выборочного среднего значения от генерального среднего.

Например, по методике изучения общительности-замкнутости мы провели пилотажное обследование 50 испытуемых. С помощью «ключа» производим обработку результатов и получаем тестовые показатели по каждому испытуемому. Далее на этой выборке (N=50) проводим расчет:

а)

среднего значения:

![]() ,

(3)

,

(3)

где

![]() -

тестовый показатель каждого испытуемого,

N – количество испытуемых;

-

тестовый показатель каждого испытуемого,

N – количество испытуемых;

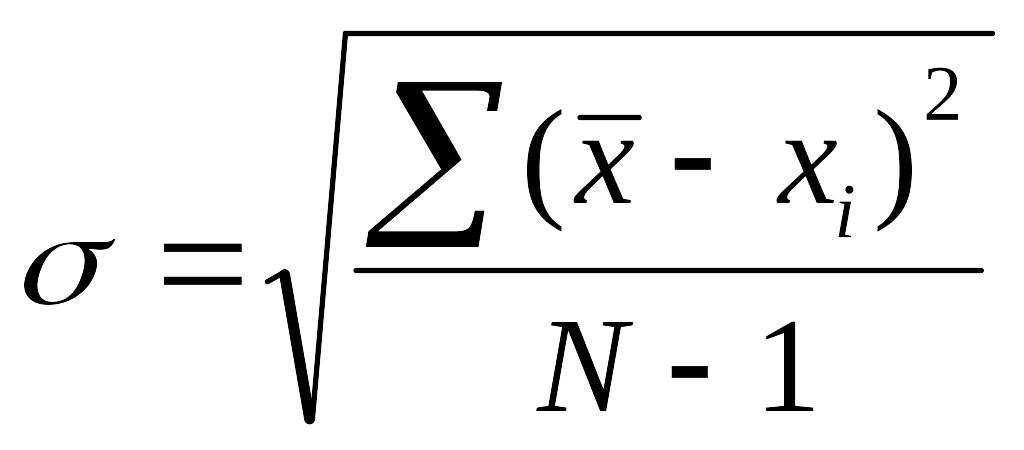

б)

стандартного (среднеквадратического)

отклонения:

(4).

(4).

По результатам выборочного исследования среднее значение составляет 11,25 и стандартное отклонение – 3,47. Задаемся, например, доверительной вероятностью 95% (ua=1,96 в табл. 1) и отклонением выборочного среднего значения от истинного значения среднего результата не более чем на d = 0,5 и по формуле (1) находим

![]() =

154.

=

154.

Таким образом, при объеме выборки n = 154 существует 95%-ная вероятность того, что выборочное среднее арифметическое будет отличаться от генерального среднего не более чем на 0,5 баллов.

Таблица 1