Современные проблемы и методы биотехнологии

.pdf

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

нисходящим прямотоком и конденсацией вторичного пара на поверхности центральных труб (рис. 7.21).

В рассматриваемых аппаратах вследствие конденсации вторичного пара на поверхности центральных труб или змеевиков увеличивается движущая сила процесса, снижается скорость вторичного пара по длине трубы. Это позволяет увеличить удельную тепловую нагрузку и расход рабочей жидкости, снизить гидравлическое сопротивление и тем самым обеспечить глубокий вакуум, высокую производительность по испаряемой влаге и низкую температурную депрессию.

7.6.2. Флотаторывмикробиологической промышленности

Для концентрирования культуральной жидкости перед стадией выпаривания или сепарации используется флотация, которая существенно снижает затраты на производство продукта.

Флотацией называют процесс всплывания в жидкой среде частиц дисперсной фазы с прилипшими к ним пузырьками газа. Различают пенную, пленочную, масляную и другие виды флотации. Наибольшее распространение в микробиологической промышленности получила пенная и электрофлотация. Необходимыми условиями флотации являются способность частицы прилипать к пузырьку газа в воде и способность суспензии образовывать устойчивую пену. Стабильность и продолжительность существования пены снижается с увеличением размера пузырьков и с ростом температуры жидкости. В свою очередь, размеры пузырьков зависят от поверхностного натяжения жидкости на границе с газообразной фазой.

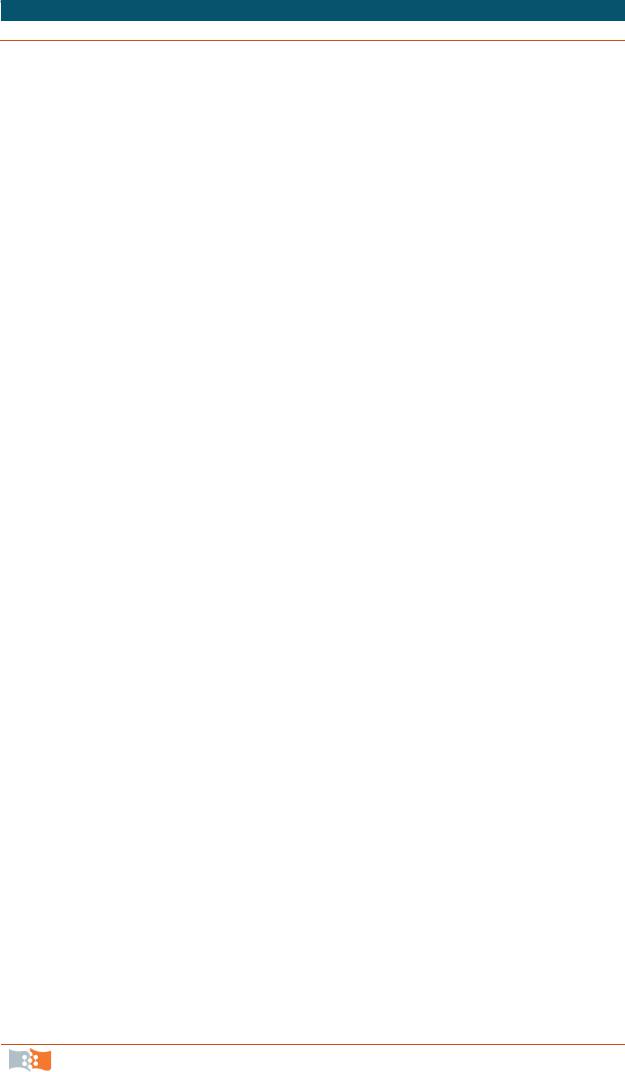

Процесс флотации осуществляется в специальных аппаратах – флотаторах. Флотационные аппараты, применяемые в микробиологической промышленности, выполняются в нескольких вариантах: горизонтальные, конические, вертикальные, цилиндрические, одноступенчатые с внутренним стаканом, двухступенчатые.

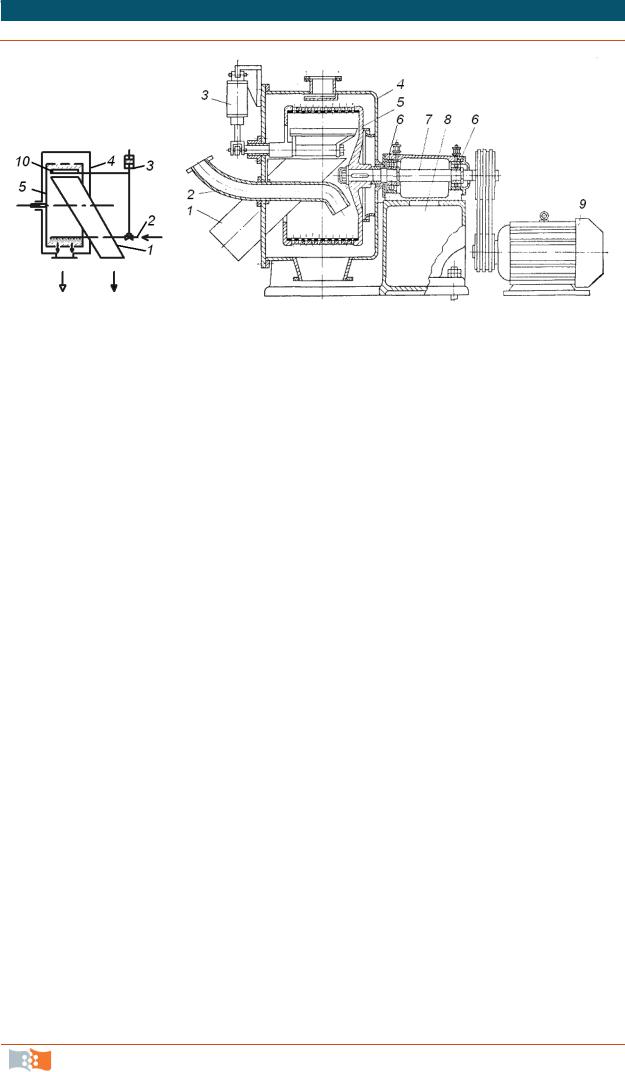

На рис. 7.22, б представлен общий вид наиболее простого одноступенчатого флотатора. Флотатор состоит из цилиндрического корпуса с плоским днищем и внутреннего стакана, являющегося пеносборником. Кольцевое пространство между корпусом и сборником разделено вертикальными перегородками на секции. Перегородки не доходят до дна, кроме перегородки между первой и последней секциями. В секциях установлены аэраторы. Суспензия из ферментера поступает в первую, самую большую по длине секцию флотатора, где осуществляется флотирование основной массы дрожжей за счет содержащего в суспензии газа. Образующая пена стекает через верхний борт внутреннего стакана и попадает в сборник. В остальных секциях флотирование оставшихся в культуральной жидкости дрожжей осуществляется за счет воздуха, подаваемого через аэраторы. Образовавшаяся пена также поступает в сборник. Пена гасится в сборнике пеногасителем. Концентрат

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

391 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

дрожжей из сборника подается на первую ступень сепарации. Отработанная жидкость выводится из последней секции через карман, служащий гидрозатвором. Производительность флотатора по исходной дрожжевой суспензии составляет 40–70 м3/ч, концентрация 40–50 кг/м3.

а |

б |

Рис. 7.22. Схемы пенных (пневматических) флотаторов: 1 – корпус; 2, 5 – аэраторы; 3 – штуцер для отвода отработанной жидкости; 4 – штуцер для отвода концентрата (рис. Н.А. Войнова)

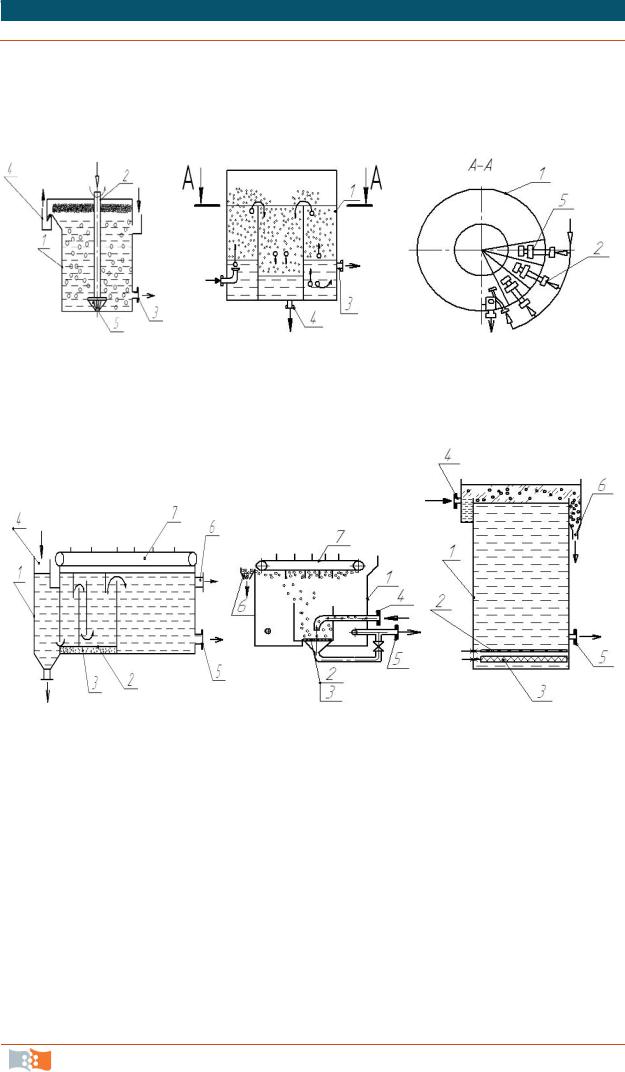

Рис. 7.23. Схемы электрофлотаторов: 1– камера; 2, 3 – электроды; 4 – ввод культуральной жидкости; 5 – вывод отработанной жидкости; 6 – отвод концентрата; 7 – пеносъемник (рис. Н.А. Войнова)

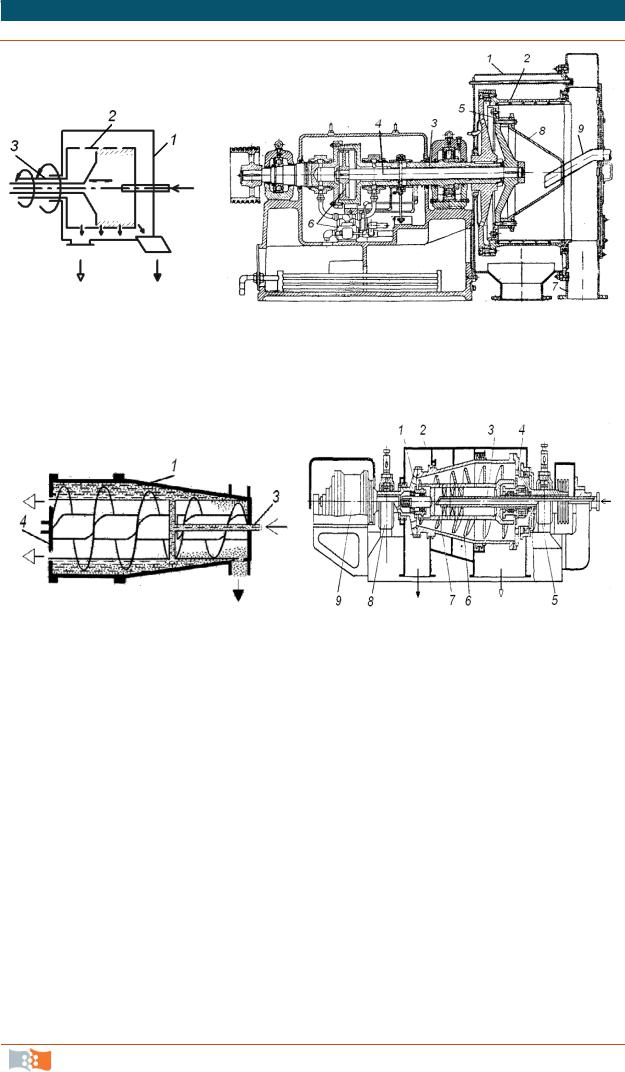

Конструкции электрофлотаторов, которые являются в настоящее время наиболее перспективными для концентрирования микроорганизмов, показаны на рис. 7.23. Перспективность электрофлотаторов связана с образованием при электролизе воды высокодисперсных пузырьков газа, что позволяет извлекать гидрофильные частицы без применения реагентов-собирателей, при этом величина пузырьков составляет 0,015–0,2 мм. Существенными преимуществами этого способа флотации являются также возможность неограниченного насыщения суспензии пузырьками и простота осуществления про-

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

392 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

цесса газонасыщения. Наиболее экономичными аппаратами (с позиции снижения энергозатрат) являются струйные флотаторы (рис. 7.24).

а б в

Рис. 7.24. Схемы струйных флотаторов [5]: 1– корпус; 2 – трубы; 3 – газовый патрубок; 4 – штуцер входа газа; 5 – штуцер вывода отработанной жидкости; 6 – штуцер вывода концентрата; 7 – штуцер ввода суспензии; 8,1 0 – аэраторы (рис. Н.А. Войнова)

Из струйных флотаторов наиболее эффективным является пленочный флотатор с винтовой шероховатостью, установленной на внутренней поверхности труб. Вследствие, образования в суспензии, стекающей по винтовой шероховатости, высокого газосодержания и развитой межфазной поверхности, пленочный флотатор обеспечивает сгущение дрожжей до концентрации 350–500 кг/м3 прессованной биомассы [5].

7.6.3.Центрифугиисепараторы

Вмикробиологической промышленности используют различные типы рассматриваемых машин с целью отделения балластных частиц из растворов биологически активных веществ, биомассы от культуральной жидкости, выделения биологически активного комплекса при его выделении из растворов,

атакже для разделения смесей жидкости или суспензий. В промышленных установках центробежное разделение применяют для отделения частиц размером от 25 мм до 0,5 мкм. При разделении биологических жидкостей к центрифугам и сепараторам предъявляются особые требования по разделяющей способности и обеспечению стерильности процесса для предотвращения попадания аэрозолей в окружающую среду.

Под центрифугированием понимают процесс разделения неоднородных систем, суспензий и эмульсий, в поле центробежных сил с использованием сплошных или проницаемых для жидкости перегородок. В аппаратах со сплошными стенками производят разделение суспензий и эмульсий по принципу отстаивания, причем действие силы тяжести заменяется действием цен-

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

393 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

тробежной силы. В аппаратах с проницаемыми стенками осуществляется процесс разделения суспензий по принципу фильтрования, причем вместо разности давлений используется действие центробежной силы. Разделение неоднородных систем центрифугированием, с физической точки зрения, можно рассматривать как процесс свободного или стесненного осаждения взвешенных частиц в жидкости под действием центробежного силового поля. Центробежная сила возникает при вращении центрифуги и находящейся в ней суспензии. Она возникает, как сила инерции при вращательном движении тел и направлена всегда по радиусу от оси вращения к периферии.

В практике центрифугирования, как уже было сказано выше, используются два основных способа разделения суспензий: центробежное фильтрование и центробежное осаждение. Соответственно, по физической сущности реализуемого процесса центрифуги подразделяют на фильтрующие и осадительные (отстойные). Рабочим органом центрифуги является ротор (барабан), закрепленный на вращающемся валу, во внутреннюю полость которого подается суспензия. Ротор состоит из кольцевой крышки, цилиндрической или конической обечайки, плоского или выпуклого днища.

По расположению его вала центрифуги делятся на вертикальные и горизонтальные. Обечайки роторов осадительных центрифуг сплошные, а фильтрующих – перфорированные (рис. 7.25, а и рис. 7.26, а). Под действием центробежных сил частицы твердой фазы скапливаются у стенки обечайки ротора, а жидкость либо располагается ближе к его оси, либо продавливается через слой осадка, фильтрующую перегородку и отверстия в обечайке. Рабочий цикл фильтрующих центрифуг включает операции загрузки суспензии, фильтрования, промывки, осушки и выгрузки осадка. В осадительных центрифугах фильтрование заменяется осаждением, промывка осадка отсутствует, но появляется операция удаления жидкости, собравшейся над осадком.

Центрифуги предназначены для разделения эмульсий и плохо фильтрующихся суспензий, а также разделения суспензий по крупности частиц твердой фазы.

По режиму работы выделяют центрифуги периодического и непрерывного действия. Для первых характерно последовательное осуществление операций рабочего цикла во всем объеме ротора, для вторых – одновременное выполнение операций на разных участках ротора при перемещении осадка вдоль его образующей. Центрифуги классифицируют также по способу выгрузки осадка. Для машин периодического действия характерны выгрузка вручную, гравитационная, с помощью ножа; для центрифуг непрерывного действия – пульсирующая, шнековая, вибрационная. Расчет производительности центрифуг в доступном виде представлен в работе [7].

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

394 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

а |

б |

в |

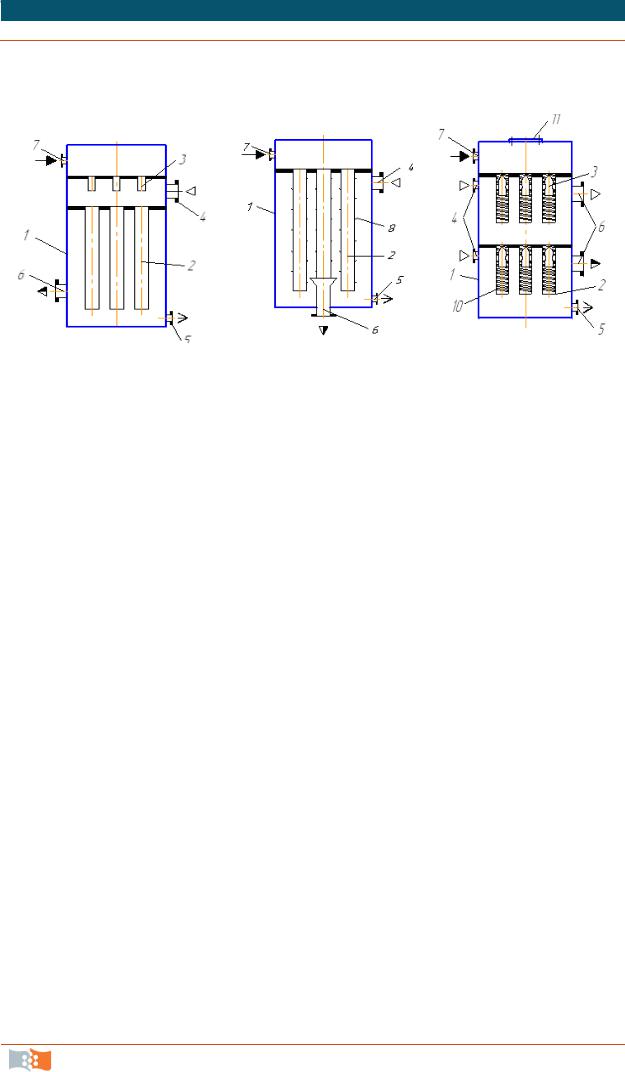

Рис. 7.25. Схема фильтрующей маятниковой центрифуги (а, б) и ее сборочный чертеж (в): 1, 2 – станина; 3 – подвеска; 4 – кожух; 5 – крышка; 6 – ротор; 7– подшипниковый узел; 8 – электродвигатель; 9, 10, 11 – клиноременная передача; 12 – основание; 13 – сетка; 14 – фильтрующая ткань; 15 – осадок; 16 – суспензия (рис. Н.А. Войнова)

а |

б |

в |

Рис. 7.26. Схема осадительной центрифуги (а, б) и фотография ротора (в): 1 – кожух; 2 – ротор (барабан); 3 – привод; 4 – стенка ротора; 5 – слой осадка (рис. Н.А. Войнова)

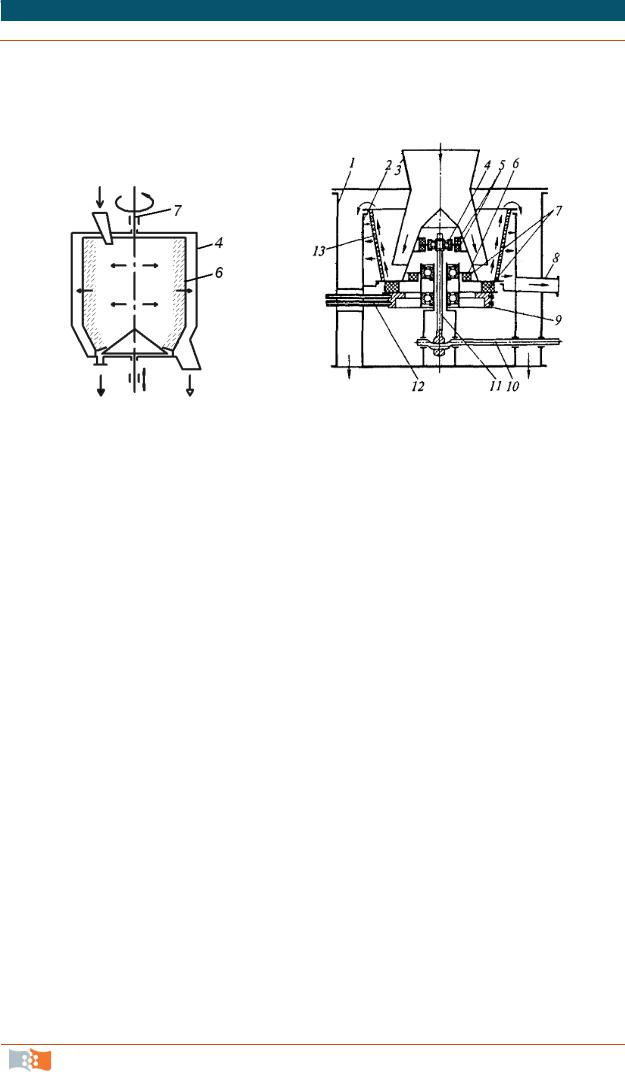

Наиболее используемые типы центрифуг периодического действия – маятниковые и горизонтальные с ножевой выгрузкой осадка. Маятниковые центрифуги (рис. 7.25, в) получили название из-за колебательного движения корпуса во время работы. Конструктивная особенность этих машин – вертикальное расположение вала ротора и наличие трех колонок, в которых размещены тяги упругой подвески с шаровыми шарнирами и пружинами. Такая подвеска позволяет уменьшить динамическую нагрузку на подшипники.

В горизонтальных центрифугах с ножевой выгрузкой осадка (рис. 7.27) все операции рабочего цикла выполняются при одинаковой частоте вращения ротора, как правило, в автоматическом режиме.

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

395 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

Рис. 7.27. Схема горизонтальной центрифуги с ножевой выгрузкой осадка: 1, 2 – выход и вход продуктов; 3 – пневмоцилиндр; 4 – кожух; 5 – ротор; 6, 7, 8 – подшипниковый узел: 9– электродвигатель; 10 – нож для съема осадка (рис. Н.А. Войнова)

Фильтрующие центрифуги применяют для обработки волокнистых материалов и суспензий, содержащих более 10 % мелкозернистой, преимущественно растворимой твердой фазы, когда допускается дробление частиц осадка. Осадительные центрифуги используют для разделения мало концентрированных суспензий с нерастворимой твердой фазой (размер частиц 5–40 мкм). Наиболее восстребованными машинами непрерывного действия являются: с пульсирующей и вибрационной выгрузкой осадка, шнековые.

Горизонтальные центрифуги с пульсирующей выгрузкой осадка (рис. 7.28) применяют для разделения суспензий, содержащих более 25 % кристаллической твердой фазы с размером частиц более 100 мкм, когда необходима качественная промывка осадка. Вал ротора этой центрифуги полый, внутри него расположен шток толкателя, который получает возвратно-поступательное движение от поршня гидроцилиндра (до ста двойных ходов в минуту амплитудой 0,1 длины ротора). Суспензия подается на освобождающийся участок сита ротора через приемный конус, соединенный с толкателем.

Осадок постепенно смещается к открытому концу ротора, по пути промывается и отжимается. Экспериментально установлена толщина слоя осадка, обеспечивающая его перемещение по поверхности ротора без вспучивания. Толщина осадка регулируется сменным кольцом, закрепляемым на приемном конусе.

В случаях, когда необходима тщательная промывка и осушка осадка, применяют двух-, четырех- и шестикаскадные центрифуги, где внутренние сита ротора, вращаясь, совершают возвратно-поступательное движение, проталкивая слой осадка своими бортами по внешним ситам. При этом операции фильтрования, промывки и осушки осадка осуществляются на разных ситах.

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

396 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

Рис. 7.28. Схема центрифуги с пульсирующей выгрузкой осадка: 1 – кожух; 2 – ротор; 3 – шток; 4 – подшипниковые узлы; 5 – толкатель; 6 – поршень; 7 – выгрузка осадка; 8 – приемный конус; 9 – ввод суспензии (рис. Н.А. Войнова)

Рис. 7.29. Схемы шнековых центрифуг: 1 – ротор; 2 – кожух; 3 – вход суспензии; 4 – вывод осветленной жидкости; 5– вывод осадка; 6– шнек; 7, 8– подшипниковыеузлы;

9 – планетарный редуктор (рис. Н.А. Войнова)

Центрифуги со шнековой выгрузкой осадка (рис. 7.29) выпускаются в модификациях, как фильтрующая, так и осадительная. Для выгрузки осадка в них используются расположенные соосно внутри ротора четырех-, шести- и восьмизаходные шнеки, вращающиеся с иной, чем у ротора, скоростью, что позволяет регулировать время обработки материала. Фильтрующие центрифуги применяют для обработки суспензий, содержащих более 20 % кристаллических твердых частиц размером более 100 мкм. Ротор фильтрующей центрифуги представляет собой усеченный конус, внешняя поверхность которого имеет щелевидные отверстия для прохода фугата, а внутренняя покрыта металлическими листами с круглыми отверстиями диаметром 0,3–0,5 мм. Уменьшение скорости вращения шнека, по сравнению с ротором, на 0,65–2,0 % обеспечивает планетарный редуктор.

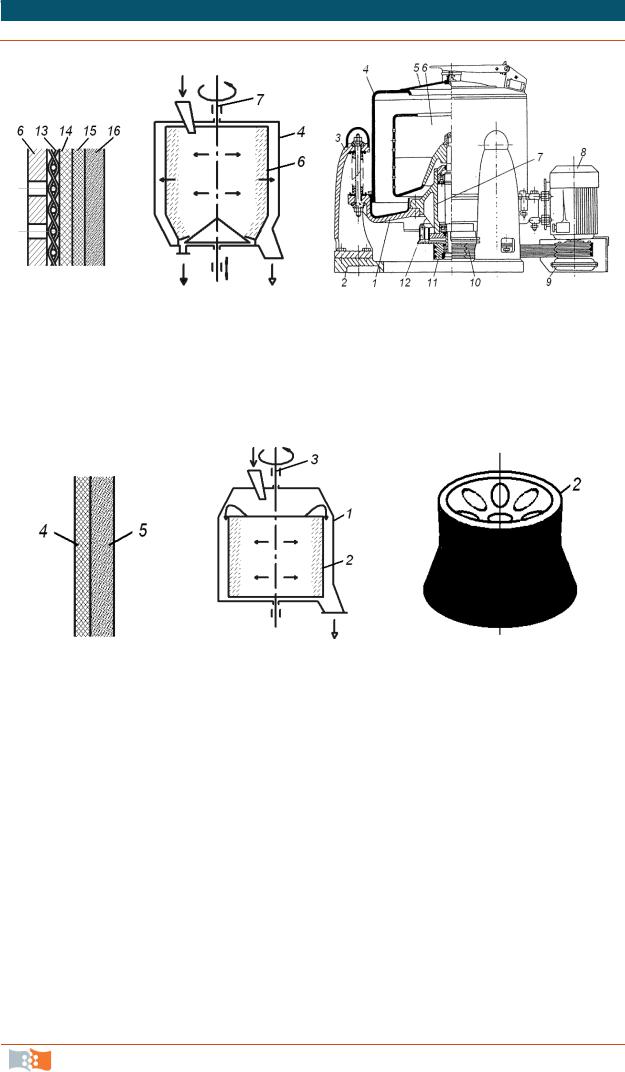

Центрифуги с вибрирующей выгрузкой осадка (рис. 7.30) применяют для обработки суспензий при размере частиц до 10 мм, главным образом для

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

397 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

обезвоживания шлама и осушки гранул полимера. Их ротор имеют форму усеченного конуса, обечайка которого собирается из проволочных сит с размером щелей 0,2–0,3 мм.

Рис. 7.30. Схема центрифуги с вибрирующей выгрузкой осадка: 1, 2 – кожухи; 3 – загрузочное устройство; 4, 5, 6 – узлы опоры; 7 – вал; 8 – штуцер вывода; 9 – шкив; 10 – кривошипный вал; 11 – шатун; 12 – ремень; 13 – ротор (рис. Н.А. Войнова)

Осадок движется от узкого края ротора к широкому под действием составляющей центробежной силы и силы инерции, создаваемой колебаниями ротора в направлении его оси. Частота вибраций 23–37 Гц, амплитуда 3–8 мм. Время пребывания осадка в роторе регулируется путем изменения амплитуды и частоты вибраций.

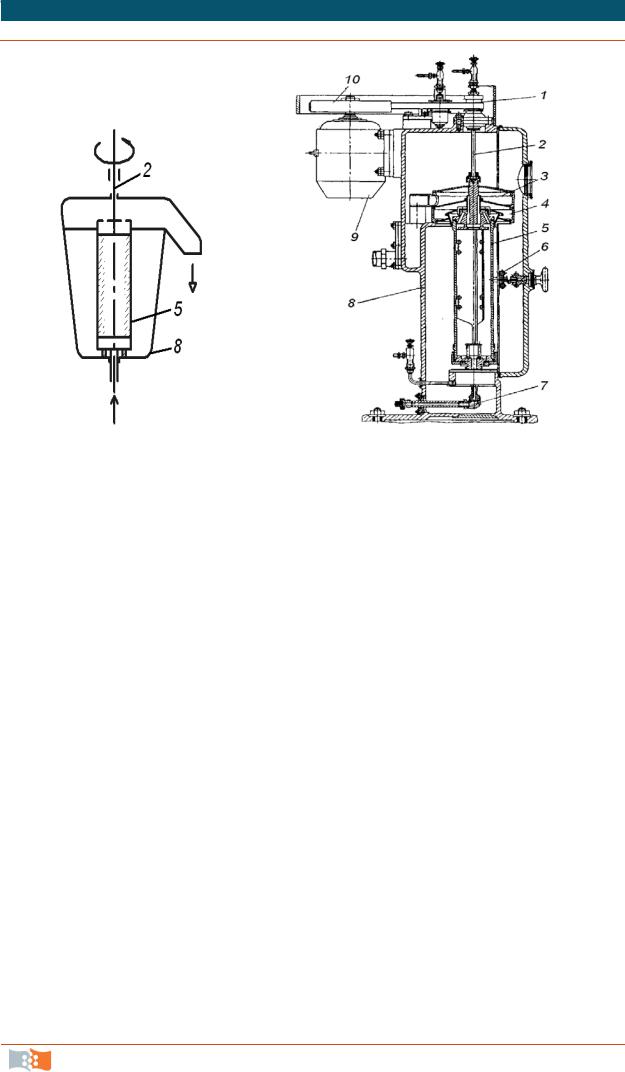

Трубчатые центрифуги. Основным элементом трубчатой центрифуги является полый цилиндр (ротор), вращающийся с частотой 13000–15 000 об/мин.

Внастоящее время в производстве белковых препаратов применяются трубчатые сверхцентрифуги, у которых фактор разделения превышает 100 000 (рис. 7.31).

Спомощью полой цапфы трубчатый ротор опирается на нижнюю упругую опору. Шпиндель ротора в верхней части соединен с приводом. Головка ротора расположена в приемнике, служащем для улавливания фугата. Трубчатая сверхцентрифуга может быть осветляющей или разделяющей.

Впервом случае в верхней узкой части ротора имеются отверстия для выпуска осветленной жидкости. Во втором – верхняя часть ротора имеет более сложное устройство, помимо отверстий в верхней части барабана еще имеются для отвода тяжелого компонента. Суспензия, введенная в центре нижней части ротора, вовлекается во вращение и одновременно течет вдоль его стенок в осевом направлении. Микроорганизмы осаждаются на стенке ротора, образуя осадок, а фугат выбрасывается через выпускные отверстия. Осадок удаляется вручную после остановки центрифуги.

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

398 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

Рис. 7.31. Трубчатая сверхцентрифуга РТР: 1 – шкив веретена центрифуги; 2 – веретено; 3 – приемник легкой фазы; 4 – приемник тяжелой фазы; 5 – ротор; 6 – тормоз; 7 – ввод эмульсии; 8 – станина; 9 – электродвигатель; 10 – шкив электродвигателя (рис. Н.А. Войнова)

Сепараторы. Сепарирование нашло широкое применение при концентрировании кормовых и хлебопекарных дрожжей, при разделении эмульсий и осветлении растворов биологически активных веществ перед концентрированием в выпарных аппаратах и ультрафильтрационных установках. Использование сепараторов позволяет обрабатывать большие объемы трудно фильтрующих суспензий, интенсифицировать выделение и концентрирование микроорганизмов размером более 0,5 мкм. По конструкции сепараторы разделяют на тарельчатые (рис. 7.32) и камерные (рис. 7.33).

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

399 |

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ В БИОТЕХНОЛОГИИ

7.6. Оборудование для концентрирования биомассы

а |

б |

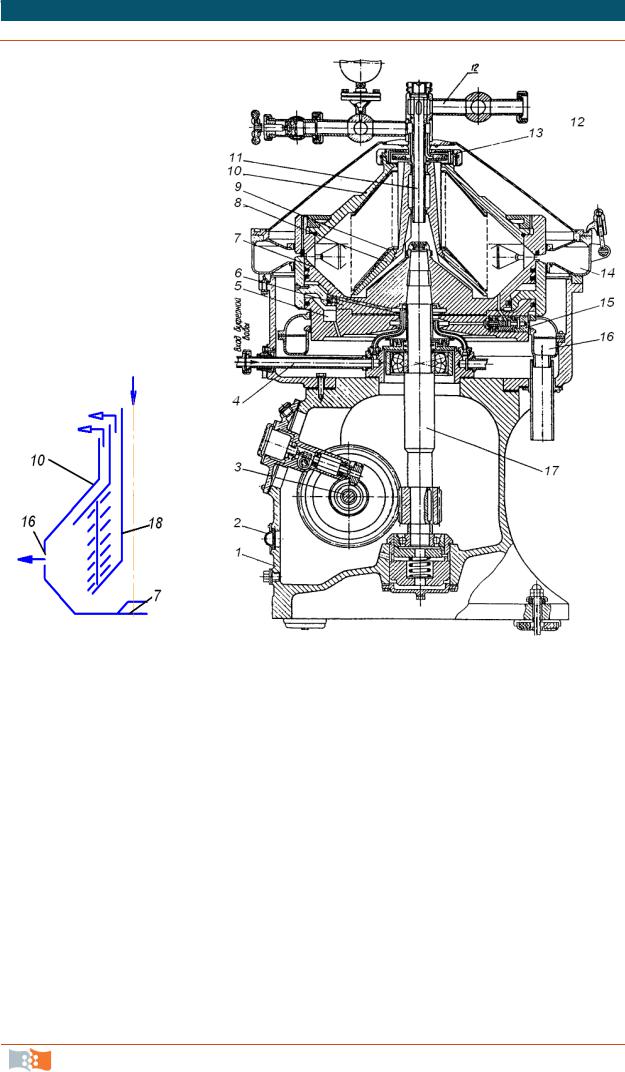

Рис. 7.32. Тарельчатый сепаратор – а: 7 – вал; 10 – барабан; 16 – сопла: 18 – тарелкодержатель; б: 1, 6 – пробки; 2 – станина; 3 – указатель уровня масла; 4 – вал горизонтальный; 5 – тахометр; 7 – гидроузел; 8 – чаша; 9 – приемник; 10 – клапаны; 11 – корпус барабана; 12 – основание барабана; 13– поршень; 14 – тарелкодержатель; 15 – тарелки; 16 – крышка барабана; 17– напорный диск; 18 – выводное устройство; 19 – труба центральная; 20, 21 – кольца затяжные; 22 – приемник шлама; 23 – шламовое пространство; 43– подшипник верхней опоры; 25– пружина

верхней опоры; 26 – вал вертикальный; 27 – опоры (рис. Н.А. Войнова)

Современные проблемы и методы биотехнологии. Учеб. пособие |

400 |