- •Обозначать внешние ориентиры переднебоковой стенки живота, проводить с их помощью границы областей переднебоковой стенки живота, описывать выполняемые действия;

- •2. Определять проекцию органов брюшной полости на переднебоковую стенку живота (интерпретировать особенности голотопии внутренних органов на области переднебоковой стенки живота);

- •3. Определять повреждаемые слои (внутренние органы) исходя из конкретной локализации проникающего ранения переднебоковой стенки живота, обосновывать опасность таких ран и тактику хирурга;

- •4. Интерпретировать особенности кровоснабжения, иннервации, венозного и лимфатического оттока в областях переднебоковой стенки живота;

- •5. Интерпретировать особенности формирования листков футляра прямой мышцы живота, определять проекцию и практическое значение дугообразной линии и полулунной линии;

- •6. Обозначать границы паховой области, пахового треугольника и пахового промежутка, стенки пахового канала, называть используемые образования;

- •8.Интерпретировать особенности «слабых» мест переднебоковой стенки живота (кроме пахового промежутка), определять название грыжи в зависимости от места ее формирования;

- •14.Обосновывать герниотомии при пупочных грыжах (по Лексеру, Напалкову), сравнивать их;

- •15.Обосновывать герниотомии при грыжах белой линии (по Сапежко, Напалкову), сравнивать их;

- •20.Проводить проекцию лапаротомических доступов к печени и желчному пузырю, обосновывать и сравнивать эти доступы (оценивать достоинства и недостатки), моделировать этапы выполнения;

- •21.Проводить проекцию лапаротомических доступов к червеобразному отростку, обосновывать и сравнивать эти доступы (оценивать достоинства и недостатки), моделировать этапы выполнения;

- •22.Обосновывать выход из операции исходя из конкретного лапаротомического доступа, моделировать его этапы (в том числе - подбирать инструменты и шовный материал);

- •23.Обосновывать первичную хирургическую обработку ран переднебоковой стенки живота, моделировать ее этапы (в том числе - подбирать инструменты и шовный материал).

- •24. Обозначать внешние ориентиры поясничной области, проводить границы ее отделов, называть используемые образования;

- •27. Обозначать проекцию люмботомий (по Федорову, по Бергманну-Израэлю), сравнивать и обосновывать их (в том числе - особенности послойного строения тканей), моделировать этапы;

- •28. Обосновывать операции на почках и мочеточниках (нефротомию, нефрэктомию, пиелотомию, уретеротомию), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать их этапы;

- •29. Обосновывать и моделировать паранефральную блокаду, определять возможные ошибки и осложнения;

- •30. Обосновывать операции на суставах (артроскопию, артротомию, эндопротезирование, артропластику, артродез, артролиз, артрориз), определять возможные ошибки и осложнения;

- •31. Интерпретировать особенности топографической анатомии позвоночного столба и спинного мозга, обосновывать и моделировать люмбальную пункцию, определять возможные ошибки и осложнения;

- •34. Обозначать ориентиры и моделировать определение размеров женского таза, определять их практическое значение;

- •35. Интерпретировать особенности топографической анатомии верхнего этажа малого таза, обозначать и называть углубления брюшины (у мужчин и женщин), определять их практическое значение;

- •Пузырно-маточное (утеровезикальное)

- •36. Интерпретировать особенности расположения содержимого среднего этажа малого таза (органов, сосудов, нервов, фасций, клетчаточных пространств), обозначать их на наглядных пособиях;

- •37. Определять возможные места локализации воспалительных процессов в малом тазу (в т.Ч. – в седалищно-прямокишечной ямке) и пути их распространения.

- •1. Интерпретировать особенности расположения внутренних органов брюшной полости и варианты покрытия их брюшиной, обозначать эти органы и их части на наглядных пособиях;

- •2. Интерпретировать особенности кровоснабжения органов верхнего этажа брюшной полости (система чревного ствола), обозначать места перевязки сосудов при конкретных оперативных вмешательствах;

- •3.Интерпретировать особенности кровоснабжения органов нижнего этажа брюшной полости, обозначать места перевязки сосудов при конкретных оперативных вмешательствах;

- •4.Интерпретировать особенности иннервации, венозного и лимфатического оттока органов брюшной полости;

- •5.Обозначать образования брюшины при ревизии верхнего этажа брюшной полости (связки, сумки, пространства), называть используемые образования, определять практическое значение;

- •7.Обозначать содержимое печеночно-двенадцатиперстной связки (в том числе - стороны треугольника Калло), обосновывать пережатие этой связки;

- •8.Обосновывать наложение кишечных швов (Ламбера, Шмидена), сравнивать их согласно предъявляемым требованиям;

- •9.Обосновывать наложение кишечных швов (Пирогова, Матешука), сравнивать их согласно предъявляемым требованиям;

- •10.Обосновывать наложение кишечных швов (Альберта, Черни), сравнивать их согласно предъявляемым требованиям;

- •11.Обосновывать наложение механических кишечных швов (в т.Ч. - используемая аппаратура), определять возможные ошибки и осложнения;

- •12.Обосновывать формирование кишечных анастомозов («конец в конец», «конец в бок», «бок в бок»), сравнивать их, определять возможные ошибки и осложнения;

- •13.Обосновывать резекцию тонкой кишки, определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •14.Обосновывать и сравнивать гастростомии (по Витцелю, Штамму-Сенну-Кадеру и Топроверу), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы их выполнения;

- •16.Обосновывать и сравнивать ваготомии (стволовую, селективную гастральную и селективную проксимальную), дренажные операции на желудке, моделировать этапы их выполнения;

- •17.Обосновывать наложение шва на печень (в том числе - Кузнецова-Пенского), моделировать этапы выполнения;

- •18.Обосновывать и сравнивать холецистэктомии (антероградную, ретроградную, лапароскопическую), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •19.Обосновывать оперативные вмешательства на желчных путях (холецистодуоденостомия, холедохотомия), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •20.Обосновывать и сравнивать аппендэктомии (антероградную, ретроградную, лапароскопическую), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •21.Обосновывать резекцию толстой кишки (в том числе - лево- и правостороннюю гемиколектомию), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •22.Обосновывать спленэктомию, определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения;

- •23.Обосновывать оперативные вмешательства на поджелудочной железе (панкреатодуоденальная резекция, панкреатоеюностомия), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать этапы выполнения.

- •24. Обозначать проекции и обосновывать (в т.Ч. Сравнивать) доступы к органам малого таза (брюшностеночные и чрезпромежностные, вне- и чрезбрюшинные);

- •Через переднебоковую стенку живота:

- •25. Обосновывать эпицистотомию (-стомию), определять возможные ошибки и осложнения, моделировать их этапы;

- •28.Обосновывать и моделировать пункцию мочевого пузыря, определять возможные ошибки и осложнения;

- •29.Обосновывать и моделировать пункцию Дугласова пространства, определять возможные ошибки и осложнения;

- •30.Обосновывать и моделировать внутритазовую блокаду по Школьникову-Селиванову, определять возможные ошибки и осложнения;

- •31.Обозначать ориентиры стенок таза (ягодичной области, мужской и женской промежности), проводить границы анального и мочеполового треугольников, называть используемые образования;

- •34. Обосновывать и моделировать внутримышечные инъекции в ягодичной области, определять возможные ошибки и осложнения;

- •35. Обосновывать и моделировать пудендальную анестезию, определять возможные ошибки и осложнения;

- •1. Обозначать внешние ориентиры, проводить границы областей свободной нижней конечности;

- •3. Обосновывать герниотомии при бедренных грыжах (по Бассини, Руджи), сравнивать их, определять возможные ошибки и осложнения;

- •4. Обосновывать герниотомии при бедренных грыжах (по Парлавеччо, Райху, эндоскопические), сравнивать их, определять возможные ошибки и осложнения;

- •9. Интерпретировать особенности топографической анатомии коленного сустава, обосновывать и моделировать пункцию коленного сустава, определять возможные ошибки и осложнения;

- •Пункция коленного сустава

- •10. Интерпретировать особенности топографической анатомии суставов Шопара и Лисфранка, определять «ключи» к этим суставам;

- •16.Интерпретировать особенности кровоснабжения стопы, определять особенности артериальных анастомозов стопы, их практическое значение;

- •18. Обосновывать и моделировать пункцию вен нижней конечности (бедренной, большой скрытой), определять возможные ошибки и осложнения;

- •Пункция бедренной вены

- •21. Обозначать внешние ориентиры, проводить границы областей надплечья и свободной верхней конечности;

- •27. Обосновывать и моделировать проводниковую анестезию на верхней конечности (по Оберсту-Лукашевичу, по Брауну-Усольцевой), определять возможные ошибки и осложнения;

3. Обосновывать герниотомии при бедренных грыжах (по Бассини, Руджи), сравнивать их, определять возможные ошибки и осложнения;

грыжесечение

по Бассини

(Локвуду-Бассини).

выполняется путем подшивания

паховой связки к гребешковой связке

(предложено Локвудом,

-

режущая игла, нерассасывающийся материал.

бедренную вену смещают кнаружи.

Если сшить паховую связку с гребешковой связкой на слишком большом протяжении, это может привести к ущемлению бедренной вены между бедренной артерией и линией шва и нарушению венозного оттока от нижней конечности.

Бассини

предложил укреплять поверхностное

бедренное кольцо путем подшивания

серповидного края к гребешковой фасции.

Недостаток: не выполняется пластика пахового канала, повышение вероятности развития паховых грыж.

по Руджи пластика глубокого бедренного кольца осуществляется путем подшивания паховой связки к гребешковой связке

Недостаток: нем не выполняется пластика пахового канала.

4. Обосновывать герниотомии при бедренных грыжах (по Парлавеччо, Райху, эндоскопические), сравнивать их, определять возможные ошибки и осложнения;

СпособПарлавеччо

предусматривает использование для

пластики двух рядов швов: первый ряд

швов накладывается между верхней стенкой

пахового канала (нижними краями внутренней

косой и поперечной мышц живота) и

гребешковой связкой; вторым рядом швов

эти же мышцы подшиваются к паховой

связке.

Способ Райха (Парлавеччо-Райха) предусматривает использование для пластики глубокого бедренного кольца и пахового канала одного ряда швов, при котором нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с паховой связкой подшиваются к гребешковой связке

5. обозначать проекцию доступа к бедренному сосудисто-нервному пучку (в верхней и средней трети бедра), обосновывать эти доступы (интерпретировать особенности послойного строения тканей в бедренном треугольнике, изменения в синтопии компонентов бедренного сосудисто-нервного пучка, обосновывать уровень перевязки бедренной артерии), определять возможные ошибки и осложнения;

осуществляется

по проекционной

линии Кена,

соединяющей

серединупаховой связки с приводящим

бугорком медиального мыщелка бедраПациент

при этом лежит на спине, нижняя конечность

слегка согнута в коленном и тазобедренном

суставе и ротирована кнаружи.

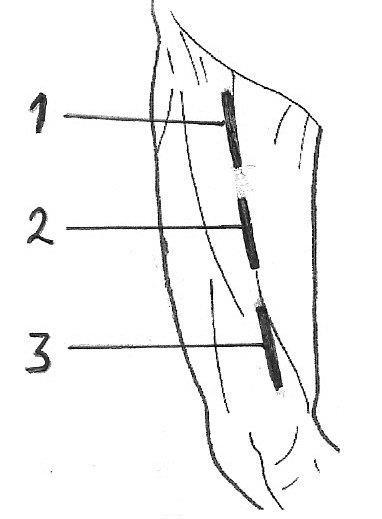

Рис. 6.1.4. Доступ к бедренному сосудистонервному пучку: 1.– в верхней трети бедра; 2.– в средней трети бедра; 3.– в нижней трети бедра.

В верхней трети бедра по проекционной линии рассекаются: кожа с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, поверхностный листок собственной (широкой) фасции бедра – по желобоватому зонду. Портняжная мышца крючком Фарабефа смещается кнаружи, длинная приводящая мышца – кнутри.

В верхней части бедренного треугольника (под паховой связкой) самое латеральное положение в бедренном сосудисто-нервном пучке занимает бедренный нерв, самое медиальное – бедренная вена, бедренная артерия находится между ними.

В нижней части бедренного треугольника бедренную артерию сопровождает скрытый нерв (ветвь бедренного нерва), занимающий по отношению к артерии переднее (поверхностное) положение, бедренная вена смещается кзади от артерии. С целью сохранения коллатерального кровоснабжения перевязывать бедренную артерию следует не менее чем на 1 см ниже отхождения от нее глубокой артерии бедра, чтобы тромб не перекрыл просвет этой ветви бедренной артерии.

-

обозначать проекцию доступа к бедренному сосудисто-нервному пучку в нижней трети бедра, обосновывать этот доступ (интерпретировать особенности послойного строения тканей, топографической анатомии Гюнтерова канала, синтопию компонентов бедренного сосудисто-нервного пучка), определять возможные ошибки и осложнения;

-

При обнажении бедренного сосудисто-нервного пучка в нижней трети бедра (в приводящем канале) по той же проекционной линии рассекают кожу с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, широкую фасцию бедра (после чего портняжную мышцу смещают кнутри), по зонду, введенному через переднее (среднее) отверстие приводящего канала, рассекается межмышечная пластинка (lamina vastoadductoria). Медиальная широкая мышца бедра смещается кнаружи и кпереди, большая приводящая мышца – кнутри и кзади. Скрытый нерв в нижней трети бедра занимает по отношению к бедренной артерии поверхностное положение и покидает приводящий канал (обычно, вместе с нисходящей коленной артерией) через его переднее (среднее) отверстие. Бедренная вена в этой трети бедра занимает в бедренном пучке самое глубокое положение.

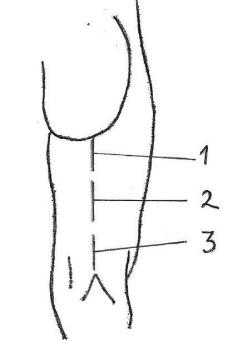

7. обозначать проекцию доступов к седалищному нерву (в верхней, средней и нижней трети бедра), обосновывать эти доступы (в т.ч. - интерпретировать особенности послойного строения тканей), определять возможные ошибки и осложнения;

осуществляется

по проекционной линии, соединяющей

серединунижней ягодичной складки

(середину расстояния между седалищным

бугром и большим вертелом бедра) с

серединой подколенной ямки

Пациент при этом лежит на животе.

По проекционной линии рассекают: кожу с подкожной клетчаткой и элементами поверхностной фасции, широкую фасцию бедра. В верхней трети бедра головку двуглавой мышцы бедра смещают кнутри, в нижней трети бедра двуглавая мышца бедра смещается кнаружи. Полусухожильная и полуперепончатая мышцы при доступе к седалищному нерву в нижней трети бедра смещаются кнутри, то есть в ту же сторону, с которой они ограничивают подколенную ямку.

8. интерпретировать особенности топографической анатомии тазобедренного сустава, обосновывать механизм вывихов в этом суставе и их клинические проявления (симптом Тренделенбурга), обозначать «слабые» места этого сустава, проводить линию Розер-Нелятона-Куслика, определять ее практическое значение;

Тазобедренный сустав (articulatio coxae) – ореховидный (разновидность шаровидного сустава), образован суставными поверхностями головки бедренной кости и вертлужной впадины тазовой кости. Внутри сустава находится связка головки бедра.

Вывихи в тазобедренном суставе обычно происходят через «слабые» места капсулы этого сустава. Капсула тазобедренного сустава укреплена тремя внесуставными связками, идущими от составляющих тазовой кости к бедренной кости: подвздошно-бедренной, лобковобедренной и седалищно-бедренной. Между этими связками имеется три «слабых» места, два из которых имеют наибольшее практическое значение, так как через них чаще всего происходит распространение патологического процесса.

К «слабым» местам тазобедренного сустава относятся:

-

переднее (между подвздошно-бедренной и лобково-бедренной связкой)

-

) задненижнее (под нижним краем седалищно-бедренной связкой

. Если при коксите гной прорывается через переднее «слабое» место тазобедренного сустава, то он может попасть в ложе (футляр) подвздошно-поясничной мышцы. По футляру этой мышцы могут также распространяться «холодные абсцессы» (натечники) при туберкулезном спондилите, сопровождающемся деструкцией (разрушением) поясничного отдела позвоночника

. Если патологический процесс распространяется через задне-нижнее «слабое» место тазобедренного сустава в футляр наружной запирательной мышцы и (по этому футляру) – в ягодичную область, либо – в медиальное мышечное ложе бедра, а оттуда – в средний (подбрюшинный) этаж малого таза (по запирательному каналу).

При задне-внутреннем вывихе тазобедренного сустава (такие вывихи часто бывают врожденными) характерным симптомом является сглаженность нижней ягодичной складки. Посередине нижней ягодичной складки (более точно – на середине расстояния между внутренней поверхностью седалищного бугра и большим вертелом бедренной кости) можно осуществлять проводниковую анестезию седалищного нерва, так как, выходя из-под нижнего края большой ягодичной мышцы, этот нерв на небольшом протяжении оказывается не покрытым мышцами.

Если согнуть нижнюю конечность пациента в коленном и тазобедренном суставе, это облегчает пальпацию седалищного бугра. Между седалищным бугром и передней верхней подвздошной остью проходит линия РозерНелятона-КусликаВ норме по этой линии должна располагаться верхушка большого вертела бедренной кости. При переломах шейки бедра или вывихах тазобедренного сустава происходит смещение верхушки большого вертела бедра с линии Розер-Нелятона-Куслика.