- •Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой

- •Введение

- •Глава 1. Труд и социально-трудовая сфера общества Тема 1.1. Труд в современном информационном обществе

- •Изменяется содержание и характер труда в традиционных отраслях и повышаются требования к квалификации работников традиционных профессий.

- •Возникают новые профессии и виды деятельности, связанные с производством информации и знаний.

- •Изменяется структура занятости работников.

- •6. В информационном обществе появляются новые формы занятости и режимы рабочего времени, меняются принципы организации труда.

- •Тема 1.2. Социально-трудовая сфера: понятие и система показателей

- •Состояние, развитие и использование трудового потенциала предприятий.

- •Социально-трудовые отношения и уровень социальной напряженности.

- •Оплата труда и уровень жизни работников.

- •Состояние условий труда и охрана труда.

- •Социальное самочувствие работников предприятий.

- •Участие работников в собственности.

- •Глава 2. Роль информационных систем в управлении социально-трудовой сферой Тема 2.1. Современная концепция информатики и ее основные направления

- •Тема 2.2. Основные понятия курса «Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой»

- •Основные этапы развития информационных систем

- •Тема 3.2. Внемашинное информационное обеспечение. Системы классификации и кодирования социально-трудовой информации

- •5. Комбинированная система.

- •6. Штриховая система.

- •Практические задания

- •Тема 3.3. Внутримашинное информационное обеспечение. Банки и базы данных социально-трудовых процессов

- •Тема 3.4. Основные источники получения социально-трудовой информации

- •3.4.1. Социально-трудовая информация на макроэкономическом уровне (13, 100, 119).

- •3.4.2. Социально-трудовая информация на микроэкономическом уровне

- •Тема 3.5. Структура информационного обеспечения для управления социально-трудовой сферой на различных экономических уровнях

- •Социально-демографические и миграционные процессы

- •Рынок труда, занятость, безработица

- •Доходы, уровень и качество жизни, социальная защита населения

- •IV. Условия и охрана труда

- •V. Социально-трудовые отношения

- •Раздел I. Занятость, использование рабочего времени, движение и подготовка кадров:

- •Раздел II. Оплата труда

- •Раздел III. Условия и охрана труда

- •Раздел IV. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений

- •Тема 4.2. Понятие и классификация моделей социально-трудовой сферы

- •Статистические данные о применимости различных типов моделей в науке и практике стран с развитой рыночной экономикой

- •1. Модели кореляционно-регрессионного анализа.

- •2. Методы математического прогнозирования.

- •4. Модели сетевого моделирования.

- •8. Методы принятия управленческих решений.

- •Тема 4.3. Экономико-статистические модели и их применение для анализа и прогнозирования социально-трудовой сферы Особенности экономико-статистических моделей (эсм) и их классификация

- •Существуют три способа формирования выборки для экономико-статистических моделей

- •1. Обработка одномерных данных.

- •2. Обработка многомерных данных.

- •Обзор прикладных программных систем для обработки статистической информации на эвм

- •Применение корреляционно - регресионного анализа в исследовании социально-трудовой сферы Основные задачи и понятия кореляционно - регресионного анализа (кра)

- •Практический пример 1. Взаимосвязь динамики занятости и важнейших макроэкономических показателей (87)

- •Практический пример 2. Моделирование влияния основных показателей социально-экономического развития на демографическую ситуацию (42)

- •Коэффициенты парной корреляции демографических и социально-экономических показателей

- •Выводы по результатам моделирования: предложения к концепции демографической политики в России

- •Практическое задание: «Корреляционно-регрессионный анализ факторов и резервов роста производительности труда»

- •Исходные данные

- •Обозначения переменных:

- •Тема 4.4. Модели математического программирования и их роль в управлении социально-трудовыми процессами Основные понятия и структура задач математического программирования

- •Линейное программирование (лп)

- •Прикладные программные системы для решения оптимизационных задач.

- •1. Предварительный анализ полученного решения.

- •3. Послеоптимизационный анализ.

- •Основные проблемы использования оптимизационного подхода при решении экономических задач таковы:

- •Практический пример 1. Оптимизация структуры доходов сотрудников предприятия (24)

- •Практический пример 2. Модели оптимизации норм труда (25)

- •Математическая модель задачи

- •Тема 4.5. Теория массового обслуживания и ее применение в экономике труда Понятие системы массового обслуживания и основные ее компоненты

- •Практический пример. Разработка норм численности с использованием тмо (15)

- •Тема 4.6. Прогнозирование социально-трудовой сферы

- •Анализ временных рядов

- •Математический аппарат обработки временных рядов

- •Методы сглаживания временных рядов

- •Практический пример 1. Прогнозирование спроса на рабочую силу (53)

- •Практическое задание: Анализ и прогнозирование демографических и миграционных процессов в России

- •Информатизация в сфере социальной защиты населения. Аис «Адресная социальная помощь».

- •Тема 5.2. Автоматизированные информационные системы в службе занятости населения

- •Тема 5.3. Автоматизированные информационные системы в сфере социальной защиты населения

- •Тема 6.2. Автоматизация проектирования трудовых процессов и нормирования труда Анализ опыта автоматизации проектирования трудовых процессов и нормирования труда.

- •Анализ состава задач по проектированию трудовых процессов и нормированию труда и возможностей их автоматизации.

- •Функциональная структура автоматизированной информационной системы проектирования трудовых процессов и нормирования труда

- •Требования к ис проектирования трудовых процессов и нормирования труда

- •Структура и функции автоматизационной информационной системы

- •Тема 6.3. Автоматизация учета и анализа труда и заработной платы

- •Первичные документы по расчетам с персоналом по оплате труда

- •Организация автоматизированного учета выработки и оплаты труда рабочих-сдельщиков

- •Автоматизация табельного учета отработанного времени и неявок

- •Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда

- •Рекомендации по выбору автоматизированной системы учета и анализа труда и заработной платы.

- •Тема 6.4. Автоматизация управления персоналом. Система «Босс-кадровик»

- •Автоматизированная информационная система управления персоналом «деловое досье. Персонал» (компания АстроСофт)

- •Автоматизированная система управления персоналом Human Resources Management System r/3 (компания sap)

- •Автоматизированная система управления кадрами Oracle Human Resources Analyzer (Oracle)

- •Тема 6.5. Службы управления человеческими ресурсами и internet

- •Студенческие биржи труда.

- •Оценка подлинности данных о принимаемых на работу сотрудниках.

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Система показателей социально-трудовой сферы

- •Раздел 1. Доходы, уровень и качество жизни, социальная защита населения.

- •I. Доходы и цены

- •II Дифференциация доходов.

- •III. Структура доходов и расходов.

- •IV. Потребления товаров и услуг.

- •V. Жилищные условия.

- •VI. Источники финансирования социальных мероприятий.

- •Раздел 2. Рынок труда, занятость, безработица.

- •Раздел 3. Социально-демографические и миграционные процессы

- •Раздел 4. Социально-трудовые процессы на предприятиях, в учреждениях и других организациях.

- •I. Общеэкономические показатели.

- •II. Занятость, использование рабочего времени, движение и подготовка кадров

- •III. Условия и охрана труда

- •IV. Оплата труда

- •V. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений

- •Раздел. 5. Показатели внешней среды социально-трудовой сферы

- •Математические методы выделения тенденции во временных рядах Методы выделения тенденции

Практический пример 1. Взаимосвязь динамики занятости и важнейших макроэкономических показателей (87)

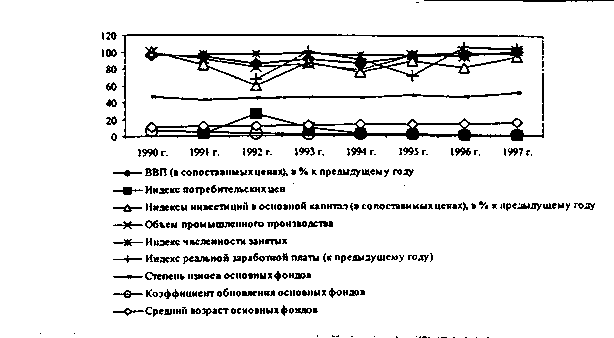

Период рыночных преобразований в России показал, что многие процессы в переходной экономике нашей страны обладают определенной спецификой и не всегда укладываются в общеизвестные теории рынка. Особенно ярко это проявилось в социально-турдовой сфере. Так, например, высокие темпы спада объемов производства в период кризиса должны были бы привести к адекватному снижению числа рабочих мест, а значит, и численности занятых. Однако на самом деле этого не произошло. Почти 50% падения объемов производства в 1997 г. по сравнению с 1991 г. сопровождалось лишь 14% сокращения численности занятых за тот же период времени. Поэтому весьма интересно, на наш взгляд, было бы проследить взаимосвязь динамики занятости и основных макроэкономических показателей и выявить специфику этой взаимосвязи для российской экономики.

Для выявления взаимосвязей между динамикой занятости и динамикой основных макроэкономических показателей была сформирована исходная база данных, представляющая собой совокупность динамических рядов статистически оцениваемых показателей (по материалам Госкомстата России). Выбор системы показателей осуществлялся, исходя как из общих предпосылок возможной взаимосвязи между ними, так и с учетом наличия достаточной ретроспективы исходной базы для последующего анализа их взаимосвязи с динамикой занятости. Исходная база данных приведена в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Динамика макроэкономических показателей

Показатель |

1990 |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

ВВП (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году |

97 |

95 |

85,5 |

91,3 |

87,3 |

95,9 |

965 |

100,8 |

Индекс потребительских цен, в разах к предыдущему году |

|

2,6 |

26,1 |

9,4 |

3,2 |

2,3 |

1,2 |

1,1 |

Индексы инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году |

100,1 |

85 |

60 |

88 |

76 |

90 |

82 |

95 |

Объем промышленного производства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году |

99,9 |

92 |

82 |

86 |

79 |

97 |

96 |

102 |

Индекс численности занятых, в % к предыдущему году |

|

98,0 |

97,6 |

98,3 |

96,7 |

97,0 |

99,3 |

98,0 |

Продолжение таблицы 4.1.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

Индекс номинальной заработной платы, в % к предыдущему году |

|

180,9 |

1094,0 |

978,5 |

375.6 |

214,4 |

167,.3 |

120,2 |

Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |

|

|

67,3 |

100,4 |

92,1 |

72 |

106,4 |

104,7 |

Степень износа основных фондов, % |

46,4 |

43,3 |

45,2 |

45,5 |

46,2 |

48,5 |

47,2 |

51,6 |

Коэффициент обновления основных фондов, % |

6,9 |

5,3 |

3 |

2 |

1,8 |

1,7 |

1,4 |

1,4 |

Средний возраст основных фондов, лет |

10,8 |

11,3 |

11,98 |

12,69 |

13,41 |

14,13 |

14,98 |

15,88 |

Для того чтобы учесть воздействие предыдущих периодов на величину и динамику анализируемого показателя, следует от исследования цепных индексов перейти к исследованию базисных индексов. В этом случае появится возможность учесть не только собственно взаимосвязь между показателями (что и является предметом исследования), но опосредованно учесть фактор времени и пролонгированное взаимовлияние между ними. Для решения поставленной задачи табл. 4.1, содержащую исходную базу данных, необходимо преобразовать в табл. 4.2, в которой динамические ряды представляют собой значения соответствующих индексов к базовому году (в качестве базового взят 1991 г.).

Для осуществления предварительного анализа взаимной динамики выбранных показателей были построены графики их динамических рядов и рассчитана матрица парных корреляций, отражающая наличие и тесноту статистической взаимосвязи между ними. Графики, отражающие изменения во времени значений каждого показателя, представлены на рис. 4.1, а матрица парных корреляций – в табл. 4.3.

Анализ таблицы парных корреляций показывает, что существенной статистической связи между индексом численности занятых и другими показателями не наблюдается. Наибольшее значение имеют коэффициенты парной корреляции индекса численности занятых, индекса реальной заработной платы (он равен 0,61), индекса ВВП (0,43) и индекса объема промышленного производства (0,42). Однако ни величина этих коэффициентов, ни их статистическая значимость не позволяют с уверенностью говорить о наличии тесной взаимосвязи между ними.

Тем не менее было бы ошибочно констатировать отсутствие взаимосвязей между исследуемыми динамическими рядами. Дело в том, что цепные индексы не в состоянии уловить «лаговые» взаимодействия, присущие экономическим системам, причем попытка учесть лаги за счет смещения динамических рядов показателей по временной шкале также не приводит к желаемому результату, что иллюстрируется рис. 4.3.

Рис. 4.3. Динамика макроэкономических показателей.

Таблица 4.2

Динамика индексов к 1991 г.

Показатель |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

ВВП (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

100 |

85,5 |

78,1 |

68,1 |

65,4 |

63,1 |

63,6 |

Индекс потребительских цен, в разах к 1991г. |

1 |

26,1 |

245,3 |

785,1 |

1805,7 |

2166,8 |

2383,5 |

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к 1991 г. |

100 |

60 |

52,8 |

40,1 |

36,1 |

29,6 |

28,1 |

Объем промышленного производства (в сопоставимых ценах), в % к 1991 г. |

100 |

82 |

70,52 |

55,7 |

54,0 |

51,9 |

52,9 |

Индекс численности занятых, в % к 1991 г. |

100 |

97,6 |

95,9 |

92,7 |

90,0 |

89,3 |

87,5 |

Индекс номинальной заработной платы, в разах к 1991 г. |

1 |

10,9 |

107,0 |

402,1 |

862,0 |

1442,0 |

1734,0 |

Индекс реальной заработной платы, в % к 1991 г. |

100 |

67,3 |

67,6 |

62,2 |

44,8 |

47,7 |

49,9 |

Продолжение табл. 4.2.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Степень износа основных фондов, % |

|

45,2 |

45,5 |

46,2 |

48,5 |

47,2 |

51,6 |

Коэффициент обновления основных фондов, % |

|

3 |

2 |

1,8 |

1,7 |

1,4 |

1,4 |

Средний возраст основных фондов, лет |

|

11,98 |

12,69 |

13,41 |

14,13 |

14,98 |

15,88 |

Индекс степени износа основных фондов, к 1991 г. |

100 |

104,4 |

105,1 |

106,7 |

112,0 |

109,0 |

119,2 |

Индекс среднего возраста основных фондов, к 1991 г. в % |

100 |

106,0 |

112,3 |

118,7 |

125,0 |

132,6 |

140,5 |

Графики, отражающие динамику базисных индексов, и матрица парных коэффициентов корреляции представлены соответственно на рис. 4.4 и в табл. 4.4.

Анализируя данные табл. 4.4, нетрудно заметить, что ряды базисных индексов характеризуются существенно более высокими коэффициентами парной корреляции, причем эти коэффициенты статистически значимы при уровне доверия не ниже 90%, что позволяет говорить о наличии тесной взаимосвязи между динамическими рядами базисных индексов исследуемой системы показателей.

На следующем этапе анализа была предпринята попытка построения многофакторного регрессионного уравнения, в котором в качестве результирующего фактора выступает индекс численности занятых, а в качестве независимых - оставшиеся показатели. Поскольку размеры исходных выборок не позволяют строить регрессионные уравнения с девятью независимыми факторами, сначала был осуществлен качественный анализ матрицы парных корреляций с целью выявления факторов, которые наиболее существенно влияют на динамику занятости. В результате этого анализа были исключены из рассмотрения: индекс объема промышленного производства, поскольку он практически на 100% связан с индексом ВВП; степень износа основных фондов и коэффициентов обновления основных фондов, поскольку их связь с динамикой занятости оказалась наиболее слабой (коэффициент парной корреляции равен -0,86 и 0,89 соответственно), а также индекс номинальной заработной платы, поскольку он имеет функциональную связь с индексом реальной заработной платы и индексом инфляции (потребительских цен).

Таблица 4.3

Матрица парных корреляций системы показателей

исходной базы данных

Показатели |

ВВП (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |

Индекс потребительских цен |

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году |

Объем промышленного производства |

Индекс численности занятых |

Индекс номинальной заработной платы (к предыдущему году) |

Индекс реальной заработной платы (к предыдущему году) |

Степень износа основных фондов |

Коэффициент обновления основных фондов |

Средний возраст основных фондов |

ВВП (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индекс потребительских цен |

-0,72 |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году |

0,84 |

-0,81 |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

Объем промышленного производства |

0,96 |

-0,58 |

0,79 |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

Индекс численности занятых |

0,43 |

-0,11 |

0,19 |

0,42 |

1,00 |

|

|

|

|

|

Индекс номинальной заработной платы (к предыдущему году) |

-0,75 |

0,88 |

-0,62 |

-0,68 |

-0,07 |

1,00 |

|

|

|

|

Индекс реальной заработной платы (к предыдущему году) |

0,52 |

-0,62 |

0,56 |

0,34 |

0,61 |

-0,40 |

1,00 |

|

|

|

Степень износа основных фондов |

0,59 |

-0,38 |

0,42 |

0,58 |

-0,02 |

-0,43 |

0,33 |

1,00 |

|

|

Коэффициент обновления основных фондов |

0,10 |

0,20 |

0,27 |

0,19 |

-0,01 |

0,06 |

-0,72 |

-0,51 |

1,00 |

|

Средний возраст основных фондов |

0,39 |

-0,52 |

0,11 |

0,30 |

0,20 |

-0,53 |

0,59 |

0,81 |

-0,85 |

1,00 |

Таблица 4.4

Матрица парных корреляций цепных индексов

Показатели |

ВВП (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

Индекс потребительских цен, в разах к 1991г. |

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

Объем промышленного производства (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

Индекс численности занятых, в % к 1991г. |

Индекс номинальной заработной платы (к предыдущему году) |

Индекс реальной заработной платы , в разах к 1991г. |

Степень износа основных фондов |

Коэффициент обновления основных фондов |

Средний возраст основных фондов |

ВВП (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индекс потребительских цен, в разах к 1991г. |

-0,85 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

0,98 |

-0,80 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Объем промышленного производства (в сопоставимых ценах), в % к 1991г. |

1,00 |

-0,83 |

0,97 |

1 |

|

|

|

|

|

|

Индекс численности занятых, в % к 1991г. |

0,95 |

-0,96 |

0,92 |

0,94 |

1 |

|

|

|

|

|

Индекс номинальной заработной платы (к предыдущему году) |

-0,79 |

0,98 |

-0,75 |

-0,76 |

-0,93 |

1 |

|

|

|

|

Индекс реальной заработной платы, в разах к 1991г. |

0,95 |

-0,81 |

0,97 |

0,94 |

0,90 |

-0,73 |

1 |

|

|

|

Степень износа основных фондов |

-0,71 |

0,85 |

-0,78 |

-0,66 |

-0,86 |

0,86 |

-0,73 |

1 |

|

|

Коэффициент обновления основных фондов |

0,95 |

-0,84 |

0,93 |

0,95 |

0,89 |

-0,80 |

0,73 |

-0,66 |

1 |

|

Средний возраст основных фондов |

|

0,97 |

-0,96 |

-0,86 |

-0,98 |

0,99 |

-0,83 |

0,89 |

-0,87 |

1 |

Таким образом, в качестве независимых факторов вместо девяти остается пять. Однако даже в этом случае построение адекватного регрессионного соотношения вызывает большие сомнения, поскольку объем выборок результирующего и факторных признаков (всего шесть наблюдений) оказываются слишком малы для оценки статистической значимости как самого уравнения так и отдельных коэффициентов регрессии, входящих в него. Косвенно этот факт подтверждается также тем, что знаки некоторых коэффициентов регрессии (при факторах - индекс ВВП и индекс инфляции) противоречат установленному характеру их взаимосвязи с индексом занятости (например, парный коэффициент корреляции индексов занятости и ВВП - положителен, а в уравнении регрессии соответствующий коэффициент имеет отрицательный знак). Поэтому несмотря на то, что подобная пятифакторная модель описывает 100% вариации результативного признака (индекса занятости), от нее пришлось отказаться. Тем не менее, формальные методы корреляционно-регрессионного анализа позволили определить наличие существенных и корректно оцененных зависимостей между динамикой индекса занятости и отобранными ранее факторами.

Рис. 4.4. Динамика базисных индексов

Применение пошагового регрессионного анализа (были использованы две методики: первая - пошаговое включение факторов, вторая - пошаговое исключение факторов из уравнения регрессии) позволило построить два статистически значимых регрессионных уравнения. Первое уравнение увязывает индекс занятости с двумя факторами: индексом ВВП и средним возрастом основных производственных фондов. Второе уравнение устанавливает регрессионную зависимость индекса занятости от индекса инфляции (потребительских цен) и индекса инвестиций в основной капитал. Первую группу факторов можно условно рассматривать как факторы производства, а вторую отнести к группе финансовых факторов. Несмотря на то, что как между факторами внутри каждой группы, так и между факторами, входящими в разные группы, существует тесная корреляционная связь (см. табл. 4.4), такое деление факторов на группы для целей данного анализа оправданным и конструктивным.

Первое регрессионное уравнение представляет собой зависимость вида:

Jзан=87,5-0,002*Jинф+0,17*Jинв,

где Jзан – индекс численности занятых, в % к 1991 г.;

Jинф – индекс потребительских цен, в разах к 1991 г.;

Jинв – индекс инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), в % к 1991 г.

R2 = 0,98; DW = 2,9;коэффициенты регрессии статистически значимы по критерию Стьюдента, а модель по критерию Фишера

Частные коэффициенты эластичности, рассчитанные на основе полученного соотношения, позволяют судить о том, на сколько процентов в среднем изменится анализируемый показатель с изменением на 1% каждого фактора при фиксированном значении другого. Для расчета этих коэффициентов используется следующая формула:

![]() ,

,

где Эi – частный коэффициент эластичности;

ai – коэффициент регрессии при i-м факторе;

Xi – среднее значение i-го фактора;

Y – среднее значение изучаемого показателя.

Таким образом, при неизменном индексе инвестиции а основной капитал 1% роста накопленного индекса инфляция приведет к снижению индекса занятости на 0,03% (Э1 = -0,03), а при неизменном индексе инфляции 1% роста накопленного индекса инвестиций приведет к росту накопленного индекса занятости на 0.08% (Э2 = 0,08). Следовательно, можно сделать вывод, что инвестиции в основной капитал в среднем оказывают существенно большее влияние на занятость, чем инфляционные процессы.

Для определения факторов, в развитии которых заложены наиболее крупные резервы улучшения исследуемого показателя, требуется оценить различия в степени варьирования вошедших в уравнение факторов. Эти оценки делаются на основе расчета β-коэффициентов, которые вычисляются по формуле:

βi=ai![]() ,

,

где аi - коэффициент регрессии при i-м факторе;

![]() - среднее

квадратическое отклонение i-го

фактора;

- среднее

квадратическое отклонение i-го

фактора;

![]() - среднее

квадратическое отклонение исследуемого

показателя.

- среднее

квадратическое отклонение исследуемого

показателя.

В результате расчетов получим: β1 =0 ,51; β2 = 0,55.

Анализ β-коэффициентов показывает, что на индекс занятости наибольшее влияние из двух исследуемых факторов с учетом уровня их колеблемости способен оказать фактор - индекс инвестиций в основной капитал, что полностью подтверждает предыдущий вывод, сделанный на основе анализа частных коэффициентов эластичности. Таким образом, можно констатировать, что доминирующее воздействие на результирующий признак (то есть индекс занятости) оказывает инвестиционный фактор.

Второе регрессионное уравнение представляет собой попытку подойти с другой стороны к установлению зависимости между динамикой занятости и иными макроэкономическими показателями, а именно: динамикой валового внутреннего продукта и средним возрастом основных производственных фондов. Выбор этих показателей связан не только с чисто статистическими критериями (высоким уровнем коэффициентов парной корреляции между ними и динамикой занятости), но и обусловлен реальными экономическими процессами. Если взаимосвязь между динамикой занятости и динамикой ВВП достаточно очевидна, то воздействие среднего возраста основных фондов требует пояснения. Следует исходить из того, что с ростом среднего возраста фондов значительное число рабочих мест (особенно на фондах старших возрастов) будет не в состоянии эффективно функционировать, что должно приводить к их сокращению, а следовательно к сокращению занятости. Полученная зависимость имеет вид:

Jзан=102,5 – 1,66*Тофп+0,18* Jввп,

где Jзан - индекс численности занятых, в % к 1991 г.;

Тофп – средний возраст основных производительных фондов в промышленности, лет;

Jввп – индекс ВВП (в сопоставимых ценах), в % к 1991 г.

R2 = 0,99; DW = 2,8; коэффициенты регрессии статистически значимы по критерию Стьюдента, а модель – по критерию Фишера.

Факторный признак – средний возраст основных производственных фондов в промышленности – был выбран в связи с отсутствием данных по среднему возрасту основных фондов в экономике в целом. Разумеется, корректнее было бы использовать показатель среднего возраста основных фондов по экономике в целом, но на самом деле ошибка модели при такой замене будет весьма незначительной и для методических целей вполне допустимой, поскольку средний возраст фондов в промышленности тесно коррелирует с аналогичным показателем для экономики в целом.

Частные коэффициенты эластичности для этого соотношения имеют значения: Э1 = -0,25; Э2 = 0,14. Таким образом, 1% роста возраста основных производственных фондов приводит к снижению индекса занятости на 0,25% (при условии неизменности индекса ВВП), 1% роста индекса ВВП (при условии неизменности возраста ОПФ) приводит к росту индекса занятости на 0,14%. Следовательно, по абсолютному приросту наибольшее влияние на занятость оказывает фактор возраста основных фондов. Этот вывод подтверждают и расчеты β-коэффициентов, которые соответственно равны 0,41 для индекса ВВП и 0,61 для возраста основных фондов, то есть наибольшие резервы повышения численности занятых заложены в росте инвестиционной активности, ведущей к совершенствованию производственной базы и снижению среднего возраста основных производственных фондов.

В качестве факторов в построенных уравнениях регрессии выступают базисные индексы исследуемых показателей. Однако в результате несложных математических преобразований можно показать, что 1% изменения величины индекса соответствует 1% изменения показателя по абсолютной величине. Поэтому использование полученных частных коэффициентов эластичности позволяет утверждать, что:

1) для увеличения численности занятых на 1% необходимо, при прочих равных условиях (сохранении неизменным среднего возраста фондов), обеспечить рост ВВП на 7%;

2) для увеличения численности занятости на 1%, при прочих равных условиях (стабильном ВВП), снизить средний возраст основных производственных фондов на 4%.

Достаточно тесная корреляционная связь наблюдается между индексами занятости и реальной заработной платы (см табл 4.4). Однофакторная регрессионная модель, отражающая зависимость индекса занятости от индекса реальной заработной платы, имеет вид:

Jзан=75,17+0,29*JРЗП,

где Jзан - индекс численности занятых, в % к 1991 г.;

JРЗП - индекс реальной заработной платы, в % к 1991 г.

R2 = 0,77; DW = 1,76; коэффициент регрессии статистически значим по критерию Стьюдента. а модель - по критерию Фишера

Это опровергает существующие теоретические представления для рыночной экономики, говорящие, что рост реальной заработной платы приводит к снижению занятости. Для нашей экономики рост реальной заработной платы говорит, скорее, о компенсации ее падения в предыдущие годы, возможной лишь при нормализации производственного процесса. Одновременно падение реальной заработной платы, особенно выраженное в 1999 г., свидетельствует о глубоких кризисных явлениях в экономике, которые одновременно сказываются и на снижении численности занятых.

Частный коэффициент эластичности для этого соотношения имеет значение: Э1 = 0,18. Это указывает на то, что 1% роста реальной заработной платы сопровождается 0,18% роста занятости. Несмотря на то, что данная модель описывает только около 70% вариации независимого параметра, она даст хорошие практические результаты. Так, верификация модели на данных 1998 г. позволила оценить величину накопленного индекса занятости в 1998 г. по отношению к 1999 г. как 87,6%, в то время как его значение, рассчитанное по фактическим данным, оказалось равным 87,1%. В отличие от базового периода в 1998 г., в результате финансового кризиса, имели место значительные колебания устоявшихся макроэкономических тенденций. Тем не менее, ошибка модели не превысила 1%, что подтверждает се адекватность реально протекающим процессам и возможность использования в качестве инструмента в задачах анализа и прогнозирования.

Рассмотренный комплекс моделей является, на наш взгляд, целостной системой инструментальных средств анализа и прогнозирования динамики занятости во взаимоувязке с основными макроэкономическими показателями и может быть использован для практических расчетов.