- •Фогель ф., Мотульски а. Генетика человека: в 3-х т. Т. 1: Пер. С англ. – м.: Мир, 1989. – 312 с.

- •Ф. Фогель, а.Мотульски генетика человека

- •Фогель ф., Мотульски а. Генетика человека: в 3-х т. Т. 1: Пер. С англ. – м.: Мир, 1989. – 312 с.

- •Предисловие редакторов перевода

- •Предисловие ко второму изданию

- •Предисловие к первому изданию

- •Введение

- •1. История генетики человека

- •1.1. Греки

- •1.2. Ученые до Менделя и Гальтона

- •1.3. Работа Гальтона «Наследование таланта и характера» [248]

- •1.4. Работа Грегора Менделя [266]

- •1.5. Прикладные исследования применительно к человеку: «врожденные ошибки метаболизма» по Гэрроду

- •1.6. Видимые носители генетической информации: первые исследования хромосом

- •1.7. Первые достижения в области генетики человека

- •1.7.1. Группы крови аво

- •1.7.2. Закон Харди-Вайнберга

- •1.7.3. Достижения генетики человека в период 1910-1930 гг.

- •1.8. Генетика человека, евгеника и политика

- •1.8.1. Великобритания и сша [236; 246; 256; 263; 283]

- •1.8.2. Германия [250; 236а]

- •1.8.3. Советский Союз [246, 250]

- •1.8.4. Генетика поведения человека

- •1.9. Развитие медицинской генетики (с 50-х гг. По настоящее время)

- •1.9.1. Генетическая эпидемиология

- •1.9.2. Биохимические методы

- •1.9.3. Индивидуальные биохимические различия

- •1.9.4. Цитогенетика, генетика соматических клеток, пренатальная диагностика

- •1.9.5. Методы исследования днк в медицинской генетике

- •1.9.6. Нерешенные проблемы

- •2. Хромосомы человека

- •2.1. Цитогенетика человека – запоздалое, но счастливое рождение

- •2.1.1. История развития цитогенетики человека

- •2.1.2. Нормальный кариотип человека в митозе и мейозе

- •2.1.2.1. Митоз

- •2.1.2.2. Приготовление и окрашивание препаратов метафазных хромосом [201; 88; 406]

- •2.1.2.3. Нормальный кариотип человека в метафазе митоза

- •2.1.2.4. Мейоз

- •2.2. Хромосомные заболевания человека

- •2.2.1. Синдромы, связанные с аномалиями числа хромосом

- •2.2.2. Синдромы, связанные со структурными аномалиями аутосом

- •2.2.2.1. Кариотипы u клинические синдромы

- •2.2.2.2. Сегрегация и пренатальная селекция транслокаций: методологические аспекты

- •2.2.3. Половые хромосомы

- •2.2.3.1. Первые наблюдения

- •2.2.3.3. Дозовая компенсация х-хромосомы млекопитающих [357]

- •2.2.4. Хромосомные аберрации и спонтанные аборты [413]

- •2.3. Организация генетического материала в хромосомах человека

- •2.3.1. Структура хроматина

- •2.3.1.1. Уникальная и повторяющаяся днк

- •2.3.1.2. Гетерохроматин

- •2.3.1.3. Нуклеосомная структура хроматина [1172; 427]

- •2.3.1.4. Интеграция хроматиновых волокон в хромосомную структуру

- •2.3.1.5. Интегральная модель структуры хромосомы

- •2.3.2. Генетический код

- •2.3.3. Тонкая структура генов человека: «Новая генетика»

- •2.3.3.1. Анализ гена человека

- •2.3.3.2. Рестрикционные эндонуклеазы

- •2.3.3.3. Гибридизация нуклеиновых кислот

- •2.3.3.4. Секвенирование днк [117; 122; 381]

- •2.3.3.5. Сортировка хромосом при помощи цитофлуорометрии

- •2.3.3.6. Анализ β-глобинового гена и обобщение опыта исследования одного гена.

- •2.3.3.7. Структура гена фактора VIII (антигемофилический фактор)

- •2.3.3.8. Семейства генов

- •2.3.3.9. Полиморфизм сайтов рестрикции [548; 507; 505]

- •2.3.4. Динамичность генома

- •2.3.5. Геном митохондрий

- •2.3.6. Новая генетика и концепция гена

- •3. Формальная генетика человека

- •3.1. Менделевские типы наследования и их приложение к человеку

- •3.1.1. Кодоминантный тип наследования

- •3.1.2. Аутосомно-доминантиый тип наследования

- •3.1.3. Аутосомно-рецессивный тип наследования

- •3.1.5. Родословные, не соответствующие простым типам наследования

- •3.1.6. «Летальные факторы» [696]

- •3.1.7. Гены-модификаторы

- •3.1.8. Количество известных заболеваний человека с простым типом наследования

- •3.2. Закон Харди—Вайнберга и его приложения

- •3.2.1. Формулировка и вывод закона

- •3.2.2. Соотношения Харди—Вайнберга доказывают генетическую основу групп крови системы аво

- •3.2.3 Генные частоты

- •3.3 Статистические методы формальной генетики: анализ сегрегационных отношений

- •3.3.1. Сегрегационные отношения как вероятности

- •3.3.2. Простые вероятностные проблемы в генетике человека

- •3.3.3. Тестирование сегрегационных отношений в отсутствие смещений, связанных с регистрацией: ко доминантное наследование

- •3.3.4. Тестирование сегрегационных отношений: редкие признаки

- •3.3.5. Дискриминация клиникогенетических вариантов: генетическая гетерогенность

- •3.3.6. Заболевания со сложным типом наследования

- •3.4. Сцепление: локализация генов на хромосомах

- •3.4.1. Классические подходы в экспериментальной генетике: эксперименты по скрещиванию и гигантские хромосомы

- •3.4.3. Анализ сцепления у человека: гибридизация клеток и днк-технология

- •3.5. Тесно сцепленные и функционально родственные гены

- •3.5.1. Некоторые примеры из экспериментальной генетики

- •3.5.2. Некоторые особенности генетической карты человека

- •3.5.3. Почему существуют кластеры генов?

- •3.5.4. Группы крови: Rh-комплекс, неравновесие по сцеплению

- •3.5.5. Главный комплекс гистосовместимости (мнс) [193; 188]

- •3.5.6. Генетическая детерминация мимикрии у бабочек

- •3.5.7. Гены х-хромосомы человека, имеющие родственные функции

- •3.5.8. Неравный кроссинговер

- •3.6. Условия и ограничения генетического анализа у человека: мультифакториальное наследование

- •3.6.1. Уровни генетического анализа

- •3.6.1.1. Генный уровень

- •3.6.1.2. Анализ продукта гена: биохимический уровень

- •3.6.1.3. Качественный феногенетический анализ: простые типы наследования

- •3.6.1.4. Генетический анализ на уровне количественного фенотипа – биометрический уровень

- •3.6.1.5. Концепция наследуемости

- •3.6.1.6. Один пример: рост

- •3.6.1.7. Количественная генетика; концепции Менделя и Гальтона

- •3.6.2. Мультифакториальное наследование в комбинации с пороговым эффектом

- •3.6.2.1. Описание модели: эксперименты на животных

- •3.6.2.2. Простая теоретическая модель

- •3.6.2.3. Как нужно использовать модель для анализа данных [925]?

- •3.6.2.4. Какой вывод следует сделать, если статистический анализ не дает четкого ответа?

- •3.6.2.5. Индуцированные радиацией доминантные мутации у мыши: мутации главных генов, не выявленные у человека

- •3.6.2.6. Идентификация элементарных клинико-генетических вариантов моногенного наследования с использованием дополнительных фенотипических критериев

- •3.6.2.7. Как анализировать мулыпифакториальный признак, если отдельные формы с простыми типами наследования выделить нельзя?

- •3.7. Генетический полиморфизм и патология

- •3.7.1. Новая стратегия исследований

- •3.7.2. Ассоциация заболеваний с группами крови

- •3.7.2.1. Система аво

- •3.7.2.2. Kell-система

- •3.7.3. Система hla и заболевания [888, 207а]

- •3.7.4. Полиморфизм α1-антитрипсина и патология [749, 653]

- •3.8. Концепция: природа - воспитание. Близнецовый метод

- •3.8.1. Исторические замечания

- •3.8.2. Исходная концепция

- •3.8.3. Биология близнецовости

- •3.8.4. Ограничения близнецового метода

- •3.8.5. Диагностика зиготности

- •3.8.6. Применение близнецового метода для анализа альтернативных признаков

- •3.8.7. Пример: проказа в Индии

- •3.8.8. Близнецовые исследования других широко распространенных заболеваний

- •3.8.9. Близнецовый метод в изучении признаков с непрерывным распределением

- •3.8.10. Значения оценок наследуемости: данные по росту

- •3.8.11. Метод близнецовых семей [768; 732]

- •3.8.12. Метод контроля по партнеру [680]

- •3.8.13. Вклад генетики человека в теорию болезней [923]

- •3.8.14. Современное представление о генетике широко распространенных болезней [808, 810]

- •3.8.14.1. Биологические и патофизиологические подходы к генетической этиологии широко распространенных заболеваний

- •3.8.14.2. Генетика ишемической болезни сердца (ибс) [847; 827; 570]

- •Ассоциации ишемической болезни сердца с генетическими маркерами [570, 801]

- •Оглавление

- •Электронное оглавление

- •1. История генетики человека 20

- •2. Хромосомы человека 35

- •3. Формальная генетика человека 151

3. Формальная генетика человека

3.1. Менделевские типы наследования и их приложение к человеку

Фундаментальные открытия Менделя обычно формулируют в виде трех законов:

1. Скрещивание особей, гомозиготных по разным аллелям, дает генетически однородное потомство (поколение F1, все особи которого гетерозиготны по этим аллелям. При этом, какая из двух гомозиготных особей мужского пола, а какая женского, значения не имеет – закон однородности и реципрокности. Свойство реципрокности справедливо только для аутосомных генов.

2. При скрещивании гетерозигот поколения F1 между собой (интеркросс) выщепляются разные генотипы: половина из них снова оказываются гетерозиготами, а гомозиготные потомки каждого из двух родительских типов составляют по одной четверти. И в следующих поколениях при скрещивании гетерозигот повторяется такое же расщепление 1:2:1, тогда как в скрещиваниях одинаковых гомозигот, как отмечалось выше (разд. 1.4), расщепления нет.

Мендель правильно объяснил этот результат, предположив, что у гетерозигот образуются зародышевые клетки двух типов в отношении 1:1- закон расщепления и закон чистоты гамет.

3. При скрещивании особей, различающихся по двум и более парам генов, каждая пара расщепляется независимо. Наблюдаемые сегрегационные отношения определяются статистическим законом независимого комбинирования. Этот закон справедлив только при отсутствии сцепления (разд. 3.4).

Диплоидные клетки человека содержат 46 хромосом: две половые хромосомы и 44 аутосомы, образующие 22 пары гомологов. Во время мейоза при формировании гаплоидных зародышевых клеток (гамет) гомологичные хромосомы каждой пары расходятся в разные гаметы. После оплодотворения отцовская и материнская гаметы объединяются, образуя диплоидную зиготу. Пол зиготы определяется половыми хромосомами: в норме женщина имеет две Х-хромосомы, мужчина – одну Х- и одну Y-хромосому (разд. 2.1.2).

Для понимания статистического характера сегрегационных отношений у человека важно учитывать, что у мужчин число образующихся гамет огромно (разд. 5.1.3), но в оплодотворении участвует лишь малая их часть. В случае одного локуса этот процесс в большинстве случаев может считаться случайным (явные исключения обсуждаются в разд. 3.1.5).

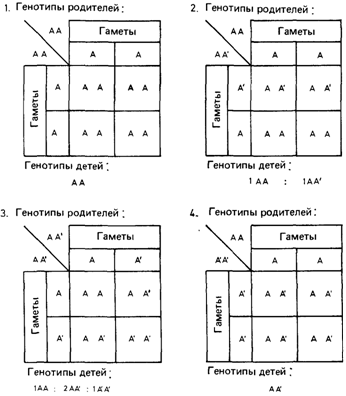

Обозначим два аллеля, А и А'. Их возможные комбинации в зиготе представлены на рис. 3.1. Как отмечалось выше, теоретически ожидаемые сегрегационные отношения (указанные на рисунке) являются вероятностями, и поэтому наблюдаемые фактически численности зигот каждого типа необходимо с помощью статистических методов проверить на их соответствие частотам, ожидаемым на основе конкретной генетической гипотезы.

С точки зрения медицинской генетики скрещивание одинаковых гомозигот (АА х х АА или А'А' х А'А') не представляет интереса. Скрещивание разных гомозигот (АА х А'А') происходит крайне редко и поэтому не имеет практического значения. Наиболее важными, как будет объяснено ниже, являются скрещивания между гомозиготами и гетерозиготами (АА' х АА) и между двумя гетерозиготами (А'А х А'А).

На основании своих опытов Мендель пришел к выводу, что далеко не каждому генотипу соответствует четко отличающий-

152 3. Формальная генетика человека

|

Рис. 3.1. Типы браков в случае одного локуса с двумя аллелями. |

ся фенотип: часто гетерозиготы в той или иной степени сходны с одной из гомозигот. Аллель, который определяет фенотип гетерозиготы, Мендель назвал доминантным, а другой, не проявляющийся в гетерозиготном состоянии, - рецессивным. По мнению некоторых специалистов, в настоящее время эти термины стали бесполезными и, поскольку они могут вводить в заблуждение, особенно в генетике человека, от них стоит отказаться. Действительно, на уровне своих первичных эффектов гены не являются ни доминантными, ни рецессивными. Однако на фенотипическом уровне дифференцировать их по этому принципу важно, поскольку биохимические механизмы доминантных (разд. 4.6) и рецессивных (разд. 4.2) наследственных заболеваний обычно различаются. Иначе говоря, тип наследования может указывать на вероятный биохимический механизм заболевания.

В последние годы в связи с разработкой методов, позволяющих проводить анализ на уровне, более близком к первичному эффекту генов, обнаруживается все больше примеров, когда каждому генотипу соответствует свой фенотип, отличный от остальных. Этот тип наследования иногда называют кодоминантным. В тех случаях, когда фенотип гетерозиготы является промежуточным между фенотипами гомозигот, используется отчасти устаревший термин «промежуточное наследование».