- •1.Физиологическая роль углеводов

- •2. Пищевые источники и потребность организма в углеводах. Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Судьба всосавшихся моносахаридов.

- •4. Гликоген как резервный полисахарид. Глюкостатическая функция печени.

- •5. Глюкоза в крови. Регуляция уровня глюкозы в крови. Роль адреналина, глюкагона, инсулина, тиреоидных гормонов.

- •7) Клиническое значение определения концентрации глюкозы в моче

- •8) Изучение углеводного обмена методом однократной сахарной нагрузки.

- •10) Механизм внутриклеточного окисления глюкозы. Дихотомическое анаэробное окисление углеводов (гликолиз).

- •Суммарное уравнение анаэробного гликолиза.

- •11)Гомеостаз молочной кислоты

- •2. Продукция лактата

- •3. Утилизация лактата

- •4. Молочнокислый ацидоз

- •12) Энергетический эффект распада углеводов и триглицеридов

- •14) Гликолиз

- •21. Регуляция содержания глюкозы в крови в абсорбтивном и постабсорбтивном периодах, при длительном голодании, в период голодания и в период покоя.

- •22.Апотомический путь окисления глюкозы(пентозофосфатный шунт).Окислительный этап.Неокислительный этап.Биологическое значение процесса

- •23. Дефект глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в эритроцитах

- •24.Метаболизм фруктозы.Нарушение метаболизма.Недостаточность фруктокиназы.

- •25.Метаболизм галактозы.Нарушение метаболизма галактозы(дефекты галактокиназы, галактазо-1-фосфатуридилтрансферазы)

- •32. Эйкозаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены), био роль, представители.

- •1. Структура и номенклатура простагландинов и тромбоксанов

- •2. Циклооксигеназный путь: синтез простагландинов и тромбоксанов

- •33. Фосфатиды-глицериды. Классификация, структура, био роль.

- •34. Фосфатиды-неглицериды. Классификация, сфингозин-фосфатиды. Био роль.

- •35. Переваривание экзогенных липидов в жкт. Липолитические ферменты: желудочная липаза, панкреатическая липаза, фосфофолипазы, особенности их каталитической активности.

- •41) Сущность b-окисления, химизм реакций, характеристика ферментов.

- •42) Общий энергетический эффект полного окисления. Взаимосвязь окисления жк с процессами тканевого дыхания.

- •43) Особенности окисления ненасыщенных жк. Энергетический эффект окисления.

- •44) Цикл Рэндла.

- •45) Катаболизм фосфолипидов – глицеридов.

- •Вопрос 54

- •Кетонурия

- •51.Представление о биосинтезе холестерина (хс). Роль оксиметилглутарил-КоА-редуктазы в биосинтезе хс. Регуляция процесса биосинтеза хс.

- •53. Кетогенез: химизм реакции. Кетоновые тела (ацетоуксусная кислота, β-оксимасляная кислота, ацетон) и их биологическая роль. Кетолиз (окисление кетоновых тел в тканях).

- •Вопрос 55,56 транспорт жиров из кишечника хиломикронами

- •60)Классификация липопротеинемии по Фридрексону( у кого есть скинте)

- •Вопрос 61 биологические мембраны

- •I. Роль мембран в метаболизме и их разнообразие

- •1. Структура и свойства липидов мембран

- •2. Трансмембранная асимметрия липидов

- •3. Жидкостностъ мембран

- •4. Функции мембранных липидов

7) Клиническое значение определения концентрации глюкозы в моче

В моче здорового человека содержатся минимальные количества глюкозы, которые не могут быть обнаружены обычными качественными методами. Это минимальное содержание глюкозы в моче называется глюкурез, в отличие от глюкозурии, означающей ненормальное увеличение концентрации глюкозы в моче, при которой обычные реакции идентификации глюкозы становятся положительными. Термином «глюкурез» также обозначают выделение глюкозы с мочой при алиментарной глюкозурии.

Появление глюкозы в моче зависит от трех факторов: от концентрации глюкозы в крови, от процесса фильтрации ее в клубочках (гломерулярный клиренс) и от реабсорбции глюкозы в канальцах нефрона.

В норме клетки канальцев способны реабсорбировать 200– 350 мг глюкозы в 1 мин.

При нормально функционирующих почках глюкозурия появляется только в том случае, когда уровень глюкозы в крови превышает так называемый почечный порог для глюкозы. В отношении почечного порога для глюкозы выявлены значительные индивидуальные различия. У маленьких детей почечный порог выше, чем у взрослых, — 10,5–2,8 ммоль/л (190–230 мг/100 мл).

Уровень глюкозы в моче, превышающий «почечный порог», может свидетельствовать о патологии различного генеза (сахарный диабет, острый панкреатит и др.).

Определение содержания глюкозы в моче имеет большое значение не столько для диагностики, сколько для контроля за состоянием больных сахарным диабетом.

Качественные реакции на глюкозу в моче

1. Реакция со щелочным раствором сернокислой меди — реакция Фелинга. В этой пробе в качестве реактива выступает Сu(OH)2, образующийся при смешивании раствора CuSO4 (жидкость Фелинга I) с раствором NaOH (жидкость Фелинга II):

![]()

Реакция основана на способности сахара (глюкозы) восстанавливать гидрат окиси меди Сu(OH)2 в гидрат закиси меди CuOH и закись меди Сu2O — желто-красный осадок:

К 1 мл исследуемого раствора мочи приливают 0,5 мл реактива Фелинга, нагревают пробирку до кипячения и кипятят 1 мин. В случае положительной реакции на глюкозу наблюдается красное окрашивание вследствие образования оксида меди Сu2O.

2. Реакция со щелочным раствором висмута — реакция Ниландера.

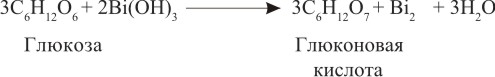

В данной пробе используют гидроокись висмута Bi(OH)3, образующуюся при смешении азотнокислого висмута Bi(OH)2NO2 c едким натром:

![]()

Реакция основана на способности сахара (глюкозы) восстанавливать азотнокислый висмут в металлический висмут, при этом образуется темно-бурый или черный осадок.

К 1 мл. исследуемого раствора мочи приливают 0,5 мл. реактива Ниландера, нагревают пробирку до кипения и кипятят 1 минуту, в случае положительной реакции на глюкозу наблюдается выпадение черного осадка, вследствие образования свободного Bi.

Указанные реакции протекают не стехиометрически, зависят от рН раствора, времени реакции, температуры и концентрации реактивов. При соблюдении условий реакция воспроизводима и обеспечивает получение достаточно надежных результатов.

8) Изучение углеводного обмена методом однократной сахарной нагрузки.

Глюкозотолерантный тест. Исследование углеводного обмена в клинике начинают с исследования уровня глюкозы в крови и мочи на присутствие глюкозы и кетоновых тел.

Принцип метода: однократная нагрузки глюкозой заключается в пероральном приёме раствора, содержащего 75 г глюкозы, растворённой в 200 мл тёплой кипячёной воды или некрепкого чая, выпивают в течение не более 5 минут. Кровь из пальца берут до нагрузки, а также через 30 минут в течение 2х часов.

Механизмы, обусловливающие динамику изменения концентрации глюкозы: первый подъём уровня глюкозы 30-я минута отражает силу рефлекторного раздражения окончаний симпатических нервов при попадании глюкозы в пищеварительный тракт. Дальнейшее увеличение глюкозы 30-я минута — 1 час связано с особенностями быстротой всасывания углеводов. Наступающее затем снижение содержания глюкозы 1-2 ч — гипогликемическая фаза — отражает продукцию инсулина, а также функциональную активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, состояние печени и других жизненно важных органов.

Если в результате проведенных исследований выявляется гипергликемия, глюкозурия, кетонурия, этого достаточно для постановки диагноза сахарного диабета. В случае скрытого или латентного диабета для постановки диагноза применяют глюкозотолерантный тест (ГТТ). Этот тест часто называют «сахарной нагрузкой» или «построением сахарных кривых». Показания для проведения теста:

Наличие клинических признаков сахарного диабета, но при нормальном тощаковом уровне глюкозы и отсутствии её в моче.

Лицам с однократной или постоянной глюкозурией, без клинических проявлений сахарного диабета и нормальным тощаковым уровнем глюкозы в крови.

Лицам с семейным предрасположением к сахарному диабету, но не имеющим его явных признаков.

Наличие глюкозы в моче на фоне:

Беременности;

Тиреотоксикоза;

Заболеваний печени;

Нарушения зрения неясной природы.

В лабораторной практике существует несколько видов ГТТ: простой тест с однократной нагрузкой, с двойной нагрузкой и т.д.

Проба с однократной нагрузкой глюкозой («однократная»).

На протяжении 3 суток до проведения нагрузки обследуемый придерживается диеты, содержащей достаточное количество углеводов, но не слишком богатой белками и жирами.

1) пациенту натощак определяют уровень глюкозы в крови.

2) пациенту дают пищевую нагрузку перорально (75 г глюкозы, растворенной в 200 мл теплой воды или некрепкого чая, выпивают в течение 5 минут.

3) в течение 2 часов (каждые 30 минут или час) берут кровь из пальца на содержание глюкозы.

4) в конце 2 часа собирают мочу

5) по полученным данным строят гликемическую кривую.

Примечание:

1. Перед проведением теста за три дня отменяют все лекарственные препараты, способные повлиять на результат анализа: салицилаты, оральные контрацептивы, кортикостероиды, эстрогены, никотиновую кислоту, аскорбиновую кислоту.

2. ТТГ нельзя проводить больным с явным сахарным диабетом.

3. При заболеваниях поджелудочной железы нагрузку проводят внутривенно.

Построение гликемической кривой:

(Рис. 1.)У здорового человека уже через 15 мин после приема глюкозы наблюдается увеличение ее содержания в крови, которое между 30-й и 60-й минутой достигает максимальной величины. Затем начинается снижение и к 120-й минуте содержание глюкозы достигает исходного уровня, отмечавшегося натощак или с небольшими отклонениями в сторону, как повышения, так и снижения. Через 3 ч содержание сахара в крови достигает исходной цифры. У больных сахарным диабетом отмечается повышенный исходный уровень глюкозы и высокая гипергликемия (свыше 8 ммоль/л) уже через час после сахарной нагрузки. Уровень глюкозы остается высоким (свыше 6 ммоль/л) в течение всего второго часа и к концу исследования (через 3 ч) не возвращается к исходному уровню. Одновременно отмечается и глюкозурия. При повторной сахарной нагрузке, которая дается через час в той же дозе, у здорового человека второй пик гипергликемии должен быть меньше или совсем отсутствовать. У больного, имеющего недостаточность инсулина, пик гипергликемии оказывается еще выше.

Время |

Концентрация глюкозы в капиллярной крови |

||

Толерантность в норме |

Толерантность снижена |

Сахарный диабет |

|

Натощак |

Норма |

< 6,7 ммоль/л |

³6,7 ммоль/л |

Через 1 час после нагрузки |

Концентрация глюкозы увеличивается на 30-40% от исходной |

Концентрация глюкозы увеличивается на 80-100% от исходной |

Концентрация глюкозы увеличивается на 80-100% от исходной |

Через 2 часа после нагрузки |

Концентрация глюкозы приходит в норму или может быть несколько ниже исходной |

7,8 – 10,0 ммоль/л |

³ 11,1 ммоль/л |

глюкозурия |

нет |

может быть |

есть |

Повышение толерантности наблюдается при:

низкой скорости всасывания глюкозы в кишечнике, обусловленной его заболеваниями;

гипотиреозе;

гипофункции надпочечников;

избыточной секреции инсулина поджелудочной железой.

Пониженная толерантность к глюкозе характеризуется:

повышением уровня глюкозы в крови натощак;

ненормально высоким максимумом кривой;

замедлением снижения уровня глюкозы кривой.

Понижение толерантности наблюдается при:

неспособности организма утилизировать глюкозу (различные формы сахарного диабета);

тиреотоксикозе;

гиперфункции надпочечников;

поражении гипоталамической области;

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки;

беременности;

общей интоксикации при инфекционных заболеваниях;

поражении почек.

9) Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена. Общая схема источников и путей расходования глюкозы в клетке. В организме человека имеется несколько десятков различных моносахаридов и очень много (тысячи) разных олиго- и полисахаридов. Функции углеводов в организме заключаются в следующем.

Углеводы служат источником энергии: за счет их окисления удовлетворяется примерно половина всей потребности человека в энергии. В энергетическом обмене главная роль принадлежит глюкозе и гликогену.

Углеводы входят в состав структурно-функциональных компонентов клеток. К ним относятся пентозы нуклеотидов и нуклеиновых кислот, углеводы гликолипидов и гликопротеинов, гетерополисахариды межклеточного вещества.

Из углеводов в организме могут синтезироваться соединения других классов, в частности липиды и некоторые аминокислоты.

Таким образом, углеводы выполняют разнообразные функции, но главная функция углеводов - энергетическая.

Наиболее распространенный углевод животных - глюкоза. Именно в форме глюкозы поступает в кровь основная масса углеводов пищи. В глюкозу превращаются углеводы в печени и из глюкозы могут образовываться все остальные углеводы. Глюкоза используется как основной вид топлива в тканях млекопитающих. Таким образом, она играет роль связующего между энергетическими и пластическими функциями углеводов. Источником углеводов организма служат углеводы пищи - главным образом крахмал, а также сахароза и лактоза. Кроме того, глюкоза может образовываться в организме из аминокислот, а также из глицерина, входящего в состав жира.