- •1.Физиологическая роль углеводов

- •2. Пищевые источники и потребность организма в углеводах. Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Судьба всосавшихся моносахаридов.

- •4. Гликоген как резервный полисахарид. Глюкостатическая функция печени.

- •5. Глюкоза в крови. Регуляция уровня глюкозы в крови. Роль адреналина, глюкагона, инсулина, тиреоидных гормонов.

- •7) Клиническое значение определения концентрации глюкозы в моче

- •8) Изучение углеводного обмена методом однократной сахарной нагрузки.

- •10) Механизм внутриклеточного окисления глюкозы. Дихотомическое анаэробное окисление углеводов (гликолиз).

- •Суммарное уравнение анаэробного гликолиза.

- •11)Гомеостаз молочной кислоты

- •2. Продукция лактата

- •3. Утилизация лактата

- •4. Молочнокислый ацидоз

- •12) Энергетический эффект распада углеводов и триглицеридов

- •14) Гликолиз

- •21. Регуляция содержания глюкозы в крови в абсорбтивном и постабсорбтивном периодах, при длительном голодании, в период голодания и в период покоя.

- •22.Апотомический путь окисления глюкозы(пентозофосфатный шунт).Окислительный этап.Неокислительный этап.Биологическое значение процесса

- •23. Дефект глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в эритроцитах

- •24.Метаболизм фруктозы.Нарушение метаболизма.Недостаточность фруктокиназы.

- •25.Метаболизм галактозы.Нарушение метаболизма галактозы(дефекты галактокиназы, галактазо-1-фосфатуридилтрансферазы)

- •32. Эйкозаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены), био роль, представители.

- •1. Структура и номенклатура простагландинов и тромбоксанов

- •2. Циклооксигеназный путь: синтез простагландинов и тромбоксанов

- •33. Фосфатиды-глицериды. Классификация, структура, био роль.

- •34. Фосфатиды-неглицериды. Классификация, сфингозин-фосфатиды. Био роль.

- •35. Переваривание экзогенных липидов в жкт. Липолитические ферменты: желудочная липаза, панкреатическая липаза, фосфофолипазы, особенности их каталитической активности.

- •41) Сущность b-окисления, химизм реакций, характеристика ферментов.

- •42) Общий энергетический эффект полного окисления. Взаимосвязь окисления жк с процессами тканевого дыхания.

- •43) Особенности окисления ненасыщенных жк. Энергетический эффект окисления.

- •44) Цикл Рэндла.

- •45) Катаболизм фосфолипидов – глицеридов.

- •Вопрос 54

- •Кетонурия

- •51.Представление о биосинтезе холестерина (хс). Роль оксиметилглутарил-КоА-редуктазы в биосинтезе хс. Регуляция процесса биосинтеза хс.

- •53. Кетогенез: химизм реакции. Кетоновые тела (ацетоуксусная кислота, β-оксимасляная кислота, ацетон) и их биологическая роль. Кетолиз (окисление кетоновых тел в тканях).

- •Вопрос 55,56 транспорт жиров из кишечника хиломикронами

- •60)Классификация липопротеинемии по Фридрексону( у кого есть скинте)

- •Вопрос 61 биологические мембраны

- •I. Роль мембран в метаболизме и их разнообразие

- •1. Структура и свойства липидов мембран

- •2. Трансмембранная асимметрия липидов

- •3. Жидкостностъ мембран

- •4. Функции мембранных липидов

44) Цикл Рэндла.

В синтезе одной молекулы гликогена участвуют от 2 000 до 20 000 молекул глюкозы. Образование гликогена из глюкозы (схема 1) начинается с процесса фосфорилирования ее с помощью ферментов глюкокиназы (в печени) и гексокиназы (в других тканях) с образованием глюкозо-6-фосфата (Г-6-Ф), последующей его конверсией под влиянием фосфоглюкомутазы в глюкозо-1-фосфат (Г-1-Ф). Глюкозо-1-фосфат через стадию взаимодействия с уридинтрифосфатом (УТФ) конвертируется в уридиндифосфатглюкозу (УДФГ) и пирофосфат.

УДФГ является донатором остатков глюкозы, которые под влиянием гликогенсинтетазы присоединяются к концевым остаткам гликогена; далее с помощью ферментов полимеризации образуются длинные цепочечные "ветвистые" (имеющие боковые цепи) структуры гликогена. Конверсия Г-6-Ф в Г-1-Ф и ее обратная реакция контролируются фосфоглюкомутазой. Образование УДФГ происходит при участии УДФГ-пирофосфорилазы или глюкозо-1-фосфат-уридилилтрансферазы, а гликогена — в присутствии гликогенсинтазы (УДФГ-трансферазы). Ветвистая структура гликогена образуется при участии гликогенветвящего фермента, или амило-(1 -> 4) -> (1 -> 6)-трансглюкозидазы, действующего на боковые цепи гликогена (раннее название — a-1,4-гликан, a-1,4-гликан-6-гликозилтрансфераза или a-гликангликозил-4,6-трансфераза). Последний [(1 -> 6)-трансглюкозидаза или гликозил-4,6-трансфераза] катализирует процесс перемещения (переноса) концевого олигосахаридного фрагмента, состоящего из 6 или 7 остатков глюкозы, с нередуцирующего конца одной из боковых цепей, насчитывающей не менее 11 остатков, на 6- гидроксильную группу остатка той же или другой цепи гликогена. Вновь образовавшаяся боковая цепь гликогена обычно состоит из 7 остатков глюкозы; 1,6-гликозиды содержат энергию, равную 4800 Дж/моль (1 ккал = 4,3 кДж — килоджоуль). Процесс синтеза гликогена носит название гликогеногенеза. Концентрация гликогена в печени быстро повышается после приема большого количества пищи.

.

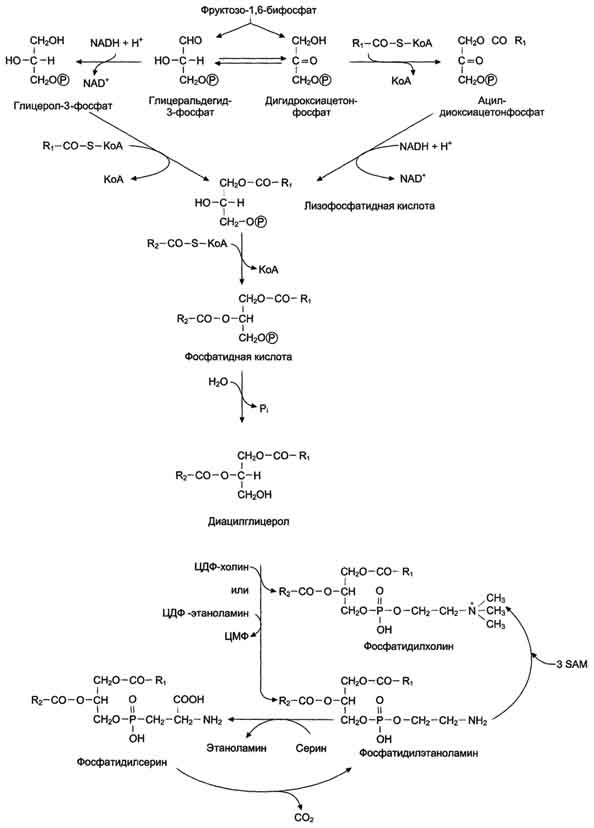

45) Катаболизм фосфолипидов – глицеридов.

Различные типы фосфолипаз, локализованных в клеточных мембранах или в лизосомах, катализируют гидролиз глицерофосфолипидов (см. раздел 5). Гидролиз некоторых глицерофосфолипидов под действием фосфолипаз имеет значение не только как путь катаболизма, но и как путь образования вторичных посредников или предшественников в синтезе биологически активных веществ - эйкозаноидов. Кроме того, фосфолипазы А1 и А2 участвуют в изменении состава жирных кислот в глицерофосфолипидах, например при синтезе в эмбриональном периоде развития дипальмитоилфосфатидилхолина - компонента сурфактанта.

синтез

глицерофосфатидов.

синтез

глицерофосфатидов.

Вопрос 54

Кетоз- вариант метаболического ацидоза, связанный с нарушением углеводного обмена, вследствие дефицита инсулина: высокой концентрацией глюкозы и кетоновых тел в крови (значительно превышающей физиологические значения), образованных в результате нарушения обмена жирных кислот (липолиза) и дезаминирования аминокислот. Если нарушения углеводного обмена не купируются своевременно — развивается диабетическая кетоацидотическая кома.

Недиабети́ческий кетоацидо́з (ацетонеми́ческий синдро́м у детей, синдро́м цикли́ческой ацетонеми́ческой рво́ты, ацетонемическая рвота) — совокупность симптомов, обусловленных повышением концентрации в плазме крови кетоновых тел — патологическое состояние, встречающееся преимущественно в детском возрасте, проявляющееся стереотипными повторными эпизодами рвоты, чередующимися периодами полного благополучия. Развивается в результате погрешностей в диете (длительные голодные паузы либо чрезмерное употребление в пищу жиров), а также на фоне соматических, инфекционных, эндокринных заболеваний и поражения ЦНС. Различают первичный (идиопатический) — встречается у 4…6% детей в возрасте от 1 до 12…13 лет и вторичный (на фоне заболеваний) ацетонемический синдром.

В условиях недостатка энергии организм человека использует гликоген и запасённые липиды. Запасы гликогена в организме относительно невелики — около 500…700 г, в результате его расщепления синтезируется глюкоза. Следует отметить, что головной мозг, являясь по строению липидной структурой, получает энергию в основном утилизируя глюкозу, а ацетон для мозга является токсичным веществом. В связи с этой особенностью непосредственное расщепление жиров не может обеспечить энергией головной мозг. Так как запасы гликогена относительно невелики и истощаются в течение нескольких дней, организм может обеспечить головной мозг энергией либо с помощью глюконеогенеза (эндогенного синтеза глюкозы), либо путём повышения концентрации кетоновых тел в циркулирующей крови для переключения других тканей и органов на альтернативный источник энергии. В норме при дефиците углеводистой пищи печень из ацетил-КоА синтезирует кетоновые тела — возникает кетоз, не вызывающий электролитных нарушений (является вариантом нормы). Однако в ряде случаев также возможна декомпенсация и развитие ацидоза (ацетонемический синдром).

Кетоацидоз является следствием стойко декомпенсированного сахарного диабета и развивается при тяжёлом, лабильном его течении на фоне:

присоединения интеркуррентных заболеваний,

беременности,

травм и хирургических вмешательств,

неправильной и несвоевременной коррекции дозы инсулина,

несвоевременной диагностики впервые выявленного сахарного диабета.

Клиническая картина характеризуется симптомами выраженной декомпенсации заболевания:

уровень гликемии 15…16 ммоль/л и выше;

глюкозурия достигает 40…50 г/л и более;

кетонемия 0,5…0,7 ммоль/л и выше;

развивается кетонурия;

у большинства пациентов отмечаются признаки компенсированного метаболического ацидоза — показатель pH крови не выходит за границы физиологической нормы (7,35…7,45);

в более тяжёлых случаях развивается субкомпенсированный ацидоз, для которого характерно сохранение физиологических механизмов компенсации, несмотря на снижение pH;

Диабетический кетоацидоз — неотложное состояние, требующее госпитализации пациента. При несвоевременной и неадекватной терапии развивается диабетическая кетоацидотическая кома.

Диагностика

Кетоновые тела являются кислотами, и скорость их усвоения и синтеза может значительно отличаться; могут возникать ситуации, когда из-за высокой концентрации кетокислот в крови смещается кислотно-щелочное равновесие, развивается метаболический ацидоз. Следует различать кетоз и кетоацидоз, при кетозе не происходит электролитных изменений крови, и это физиологическое состояние. Кетоацидоз — патологическое состояние, лабораторными критериями которого являются снижение рН крови ниже 7,35 и концентрации стандартного бикарбоната сыворотки крови менее 21 ммоль/л.

Кетоз

Лечебная тактика сводится к устранению причин, спровоцировавших кетоз, ограничению в рационе жиров, назначению щелочного питья (щелочные минеральные воды, растворы соды, регидрон). Рекомендуется приём метионина, эссенциале, энтеросорбентов, энтеродеза (из расчёта 5 г растворяют в 100 мл кипячёной воды, выпивают за 1—2 раза). Если после вышеперечисленных мероприятий кетоз не устраняется, назначают дополнительную инъекцию инсулина короткого действия (по рекомендации врача!). Если пациент применял инсулин в одной инъекции в сутки, целесообразно перейти на режим интенсифицированной инсулинотерапии. Рекомендуют кокарбоксилазу (внутримышечно), спленин (внутримышечно) курсом 7…10 дней. целесообразно назначать щелочные очистительные клизмы. Если кетоз не причиняет особых неудобств госпитализация необязательна — по возможности осуществляют перечисленные мероприятия в домашних условиях под контролем специалистов.

Ацетонемия

Ацетонемия (acetonaemia; ацетон и греч. haima — кровь; синоним кетонемия) — содержание в крови ацетоновых (кетоновых) тел: ацетоуксусной, β-оксимасляной кислот и ацетона. Местом их образования считается печень. Ацетонемия наблюдается при сахарном диабете, голодании, неукротимой рвоте беременных, эфирном наркозе, кишечной непроходимости, инсулиновой гипогликемии. Значительное увеличение количества ацетоновых тел в крови обнаруживается при диабетической коме. См. также Ацетон, Ацетоновые тела.

Ацетонемическая рвота (синоним: неукротимая рвота с ацетонемией, циклическая, или рецидивирующая, рвота, периодическая рвота с ацетонемией) — повторная рвота с нарушением общего состояния, расстройством обмена веществ, особенно углеводного и жирового, и выделением ацетона с мочой и с выдыхаемым воздухом. Наблюдается у детей дошкольного возраста с повышенной возбудимостью нервной системы в сочетании с наклонностью к развитию ацетонемии из-за сниженного кетолиза.

Предполагается, что ацетонемия и гипогликемия обусловлены временным нарушением функции поджелудочной железы и надпочечников.

Содержание гликогена в печени снижено; недостаток углеводов в пище и гипогликемия способствуют нарастанию в крови ацетоновых тел, вызывающих рвоту. Возникновению рвоты способствуют также перевозбуждение ребенка, инфекционные заболевания и прием кетогенной пищи с большим содержанием жиров и относительно малым количеством углеводов.

Ацетонемическая рвота возникает внезапно, часто утром, повторяется до 20—50 раз в день; такое состояние длится от одного до трех дней (Л. Рачев с сотр.). Развивается обезвоживание организма и снижается вес тела. Дыхание углубляется и замедляется. Наблюдаются тахикардия и приглушение тонов сердца. Нередко возникают боли в животе, обусловленные спазмом желудка и кишечника. Печень увеличена.

При чрезвычайно редких летальных исходах обнаруживают жировую инфильтрацию в печени и кровоизлияния во внутренние органы. Температура обычно нормальная или субфебрильная. Содержание ацетоновых тел в крови превышает 10 мг%, содержание сахара снижено. Выражены лейкоцитоз, лимфопения и моноцитопения. Отмечаются ацетонурия и уробилинурия.

Дифференциальный диагноз проводят со вторичной рвотой, обусловленной острым гастроэнтеритом, менингитом, опухолью мозга, скарлатиной, эпидемическим гепатитом и аппендицитом.

При прекоматозном состоянии у детей, больных диабетом сахарным (см.), также наблюдается ряд симптомов, сходных с ацетонемической рвотой. Однако гипергликемия и гликозурия служат достаточным основанием для постановки диагноза сахарного диабета. Прогноз: как правило, полное выздоровление. К крайне редко наступающему летальному исходу может привести остановка сердечной деятельности, паралич дыхания вследствие резкого токсикоза, обезвоживания и гипокалиемии.

Лечение. Постельный режим. В начале заболевания полное ограничение пищи. Внутрь 5—10% раствор глюкозы по 1 чайной ложке каждые 20—30 мин. В микроклизмах вводят по 20 мл физиологического раствора пополам с 10% раствором глюкозы. При отсутствии эффекта вводят физиологический раствор и 5% раствор глюкозы подкожно или внутривенно. Благоприятно влияет и промывание желудка физиологическим раствором или 1% раствором питьевой соды. По показаниям назначают кордиамин и кофеин