- •1. Абсорбция и ее разновидности. Закон Генри.

- •Абсорбция многокомпонентных смесей.

- •3. Адсорбция и десорбция. Ионный обмен.

- •4.Анализ конструкций и принципов действия кристаллизаторов.

- •Принцип действия кристаллизатора

- •5. Баромембранные процессы. Осмос и обратный осмос.

- •6. Виды диффузий. Понятие коэффициента диффузии.

- •7. Виды сушки. Пути интенсификации процессов сушки.

- •8. Гидродинамические режимы в насадочных абсорберах.

- •9. Движущая сила массообменных процессов.

- •10. Дифференциальное уравнение массообмена. Тройная аналогия.

- •11. Диффузионно-мембранные процессы.

- •12. Испарение неподвижной капли.

- •13. Кинетика абсорбции. Движущая сила процесса абсорбции.

- •14. Кинетика кристаллизации. Разделение смесей кристаллизацией.

- •15.Классификация адсорберов.

- •16. Классификация мембран. Способы изготовления известных типов мембран.

- •17. Классификация сушильных установок. Понятие «теоретическая сушилка».

- •18 Конструкции и принцип действия выпарных аппаратов.

- •31.Назначение и виды обезвоживания.

- •32.Обзор конструкций абсорберов.

- •33.Общая схема расчета теплообменных аппаратов.

- •37.Основные способы экстракции. Устройство и принцип действия экстракторов.

- •39.Особенности расчета многокорпусных выпарных установок.

- •40.Плотность потока массы. Обобщенное дифференциальное уравнение Фика.

- •41.Поглощение влаги материалами. Формулы Жюрена и Томсона.

- •42.Техническое обслуживание теплообменных аппаратов.

- •Ремонт теплообменников пластинчатых

- •43.Подобие теплообменных и массообменных процессов.

- •44.Понятие «Хемосорбция». Процесс десорбции.

- •45.Понятие депрессии. Виды депрессии.

- •46.Понятия абсорбтива, абсорбента. Требования, предъявляемые к абсорбентам.

- •47.Порядок расчета выпарной установки.

- •48.Порядок расчета сушильной установки.

- •49.Применение обезвоживающих аппаратов в аграрном производстве.

- •50.Применение процессов сорбирования в сельском хозяйстве.

- •Преимущества сорбента

- •51.Промышленные адсорбенты и их свойства.

- •52.Равновесие массообменных процессов. Равновесная концентрация.

- •53.Равновесие при адсорбции. Изотерма адсорбции.

- •54.Различие процессов абсорбции, адсорбции и десорбции. Понятие «адсорбанта».

- •55.Растворение. Классификация растворителей.

- •Неорганические растворители

- •Органические растворители

- •56.Расчет мембранных процессов и аппаратов.

- •57.Расчет многоступенчатых выпарных установок.

- •58.Расчет поверхности тепломассообмена и габаритных размеров сушильной камеры.

- •59.Ректификационная колонна. Флегмовое число.

- •60.Ректификация. Обзор конструкций ректификационных аппаратов.

- •61.Сушка материала топочными газами. Определение количества водяного пара и сухого газа при сжигании топлива.

- •62.Сушка материалов, назначение и сущность процесса. Разновидности процессов сушки.

- •63.Существующие понятия влажности материала, определение количества воздуха и тепла, идущего на испарение влаги.

- •64. Тепловой баланс абсорбции. Температура абсорбента.

- •65.Тепловой баланс сушилки, работающей на воздухе с паровым подогревателем.

- •66.Тепловой расчет выпарного аппарата.

- •67. Тепломассообмен при химических превращениях.

- •68. Тепломассообмен при испарении жидкости в паро-газовую среду и конденсации паро-воздушной смеси.

- •69. Термомембранные поцессы. Методы очистки мембран.

- •70. Ультра и микрофильтрация, отличительные особенности и применение в промышленности и агропроизводстве.

- •71. Уравнения Ленгмюра и Льюиса , их физический смысл.

- •72.Устройство и принцип действия абсорберов, их преимущества и недостатки.

- •73.Физико-химические основы мембранных процессов.

- •74.Формула для определения выпариваемой в выпарном аппарате количества влаги. Определение конечной концентрации продукта.

- •75.Формула Тищенко. Виды температурных депрессий.

- •76. Экстракция, экстрагент, материальны баланс экстракции.

- •77. Экстракция. Аналогия с другими массообменными процессами.

- •78. Электромембранные процессы.

16. Классификация мембран. Способы изготовления известных типов мембран.

17. Классификация сушильных установок. Понятие «теоретическая сушилка».

Конструкции сушилок разнообразны и классифицируются по ряду признаков:

по способу организации процесса (периодические и непрерывные);

по направлению движения теплоносителя относительно материала (прямоточные, противоточпые, с перекрестным током);

по величине давления в рабочем пространстве (атмосферные, вакуумные, под избыточным давлением);

по виду используемого теплоносителя (воздушные, на дымовых или инертных газах, iw насыщенном или перегретом паре, на жидких теплоносителях);

по способу подвода теплоты (конвективные, контактные, радиационные, с нагревом токами высокой частоты, с акустическим или ультразвуковым нагреванием);

по виду высушиваемого материала и т.д.

Сушильный аппарат, для которого можно принять D = 0, называется теоретической сушилкой, для которой энтальпия сушильного агента на входе в сушилку и на выходе из нее одинакова. Это объясняется тем, что отдаваемая сушильным агентом материалу теплота полностью возвращается в агент вместе с теплотой испарившейся из материала влаги. Условие I1 = I2 = const для теоретической сушилки верно только для энтальпии влажного воздуха, отнесенной к единице сухой основы воздуха (а не к единице влажного сушильного агента).

18 Конструкции и принцип действия выпарных аппаратов.

Процесс выпаривания заключается в удалении из раствора большей части растворителя и получении концентрированного раствора. Выпаривание следует вести так, чтобы при заданной производительности получить сгущенный раствор требуемой концентрации без потерь сухого вещества и при возможно меньшем расходе топлива. Процесс выпаривания осуществляют в аппаратах однократного действия (однокорпусный выпарной аппарат) или многократного действия (многокорпусный выпарной аппарат). В последнем случае расход топлива на выпаривание значительно снижается.

Если температура поступающего раствора значительно ниже температуры кипения, то целесообразно его предварительно подогреть в отдельном теплообменнике, чтобы выпарной аппарат работал только как испаритель, а не выполнял частично роль подогревателя, так как в последнем случае коэффициент теплопередачи аппарата несколько снижается. Чем выше концентрация начального раствора, тем меньше расход тепла на его упаривание.

Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей:

- кипятильник (греющая камера), в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора;

- сепаратор — пространство, в котором вторичный пар отделяется от раствора.

В зависимости от характера движения

кипящей жидкости в выпарном аппарате

различают:

зависимости от характера движения

кипящей жидкости в выпарном аппарате

различают:

1) выпарные аппараты со свободной циркуляцией;

2) выпарные аппараты с естественной циркуляцией;

3) выпарные аппараты с принудительной циркуляцией;

4) пленочные выпарные аппараты.

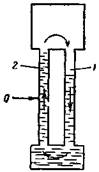

Рис. 13-2. Схема естественной циркуляции:

1 – циркуляционная труба; 2 – кипятильная труба.