- •Акустика и электроакустика.

- •Конспект преподавателя ртКиТ Ковпак н.Н.

- •Оглавление

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 16

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Глава 20

- •Глава 30

- •Вернуться Глава 1.

- •Скорость звуковых колебаний.

- •Глава 2.

- •Закон Гука.

- •Глава 1. Механические колебательные системы и их аналоги

- •Это аналогично

- •Глава 3.

- •Выражение примет вид

- •Колебательная скорость будет равна

- •Колебательная скорость будет равна

- •Характеристики звуковой волны.

- •В твердых средах скорость звука определяется выражением

- •Глава 4.

- •Основные характеристики звукового поля:

- •Импеданс акустический

- •1 Сон соответствует громкости чистого тона частотой 1000 с уровнем 40 дБ.

- •Источник цилиндрической волны.

- •Сферическая волна.

- •Поглощение звука.

- •Интерференция звуковых волн.

- •Дифракция звуковых волн.

- •Интерференция звуковых волн.

- •Глава 5.

- •Глава 6.

- •Глава 7.

- •Окончательно

- •Окончательно

- •Глава 8.

- •Приложение 1.

- •Бинауральный слух и пространственная локализация

- •Бинауральная пространственная локализация

- •Горизонтальная (азимутальная) локализация На рисунке 1а

- •Вертикальная (высотная) локализация

- •Глубинная локализация (оценка расстояния до источника)

- •Приложение 2. Человеческий слух.

- •Локализация по временной разнице звуковых сигналов.

- •Локализация по временной разнице звуковых сигналов.

- •Конус неопределенности.

- •Конус неопределенности.

- •Локализация по спектральным различиям звуковых сигналов.

- •Вид ачх звукового сигнала после прохождения через правую и левую ушные раковины.

- •Сложный спектральный состав для простоты локализации.

- •Спектральный состав звукового сигнала до и после прохождения через ушную раковину.

- •Дополнительные механимы пространственного восприятия звука Отражение и экранирование звука плечами и туловищем.

- •Реверберация.

- •Геометрическая модель реверберации в помещении

- •Особенности психоакустического восприятия

- •Какие задачи должны решать системы окружающего звука?

- •Определение направления на звуковой источник

- •Высотная локализация звука.

- •Доплеровский эффект

- •Поглощение звука в воздухе.

- •Огибание препятствий.

- •Голосовой аппарат человека.

- •Глава 10.

- •Глава 11.

- •Поскольку

- •Если поршень имеет диаметр более

- •Глава 12.

- •Глава 13.

- •Глава 14.

- •Акустическая трансформация.

- •Глава 15.

- •Глава 16.

- •Глава 17.

- •Глава 18.

- •Глава 19.

- •Глава 20.

- •Глава 21.

- •Глава 22.

- •Глава 23.

- •Глава 24.

- •Глава 25.

- •Глава 26.

- •Глава 27.

- •Глава 28.

- •Глава 29.

- •Глава 30.

- •Конспект преподавателя ртКиТ Ковпак н.Н.

Глава 26.

Микрофоны.

Конденсаторные микрофоны. Принцип действия основан на изменении электрической емкости чувствительного элемента микрофона под действием давления Pз звуковой волны.

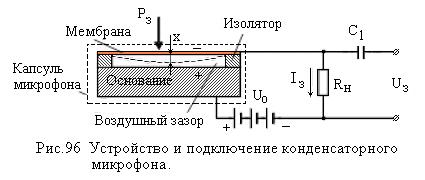

Устройство и подключение конденсаторного микрофона показано на Рис.96:

Uо - Источник поляризующего и рабочего постоянного напряжения. С1 - Переходной (разделительный) конденсатор. х - отклонение мембраны от состояния равновесия. Rн - Сопротивление нагрузки микрофона. Pз - Звуковое давление на мембрану микрофона. Uз - Выходное напряжение. Iзр – зарядно-разрядный (переменный) ток звуковой частоты в капсюле микрофона.

Звукоприемником служит капсюль, представляющий собой плоский воздушный конденсатор. Один его электрод, выполнен из латуни в виде массивного основания капсюля, а другой электрод - тонкая, гибкая мембрана. Расстояние между основанием и мембраной (воздушный зазор) 20…30 мкм. Мембрана выполняется из териленовой (полиэтилентерефтолатной, лавсановой) пленки толщиной 5 мкм, покрытой слоем молекул золота.

При воздействии звукового давления Р мембрана совершает колебания на величину х, при этом емкость конденсатора изменяется пропорционально давлению звуковой волны. А значит, через резистор Rн будет протекать ток Iзр заряда-разряда конденсатора. На резисторе появляется падение напряжения звуковой частоты Uз. Конденсатор С1 отделяет от постоянного напряжения переменную составляющую звука и на зажимах микрофона появляется напряжение Uз звуковой частоты.

При диаметре мембраны в 30…50 мм статическая емкость конденсатора составляет десяток пикофарад, переменная емкость единицы пикофарад. Зарядно-разрядный ток, в этом случае, при напряжении поляризации в 300…500 В составит примерно 1 наноампер (1 109 А). При таком зарядно-разрядном токе выходное напряжение в 1…10 мВ можно получить, если Rн будет лежать в пределах 1…10 МОм. Входное сопротивление микрофонного входа нормируется и должно быть равно 1 ком. Кроме того, соединительные провода между капсюлем и сопротивлением нагрузки Rн создают конденсатор с емкостью, зависящей от длины соединительных проводов и равной 10…1000 пФ. С Rн этот конденсатор составляет фильтр нижних частот с частотой среза 100…200 Гц при длине соединительных проводов в 2…1 метра. При длине соединительных проводов в 10…15 см частота среза такого ФНЧ оказывается равной 15…20 тысяч герц. Такой частоты среза достаточно в большинстве случаев применения микрофона. Однако такого расстояния мало для практического применения.

Все проблемы решает усилительный каскад с высокоомным входом, размещенный в корпусе микрофона. В усилителях применяют малошумящие триоды в схемах с общим анодов или полевые транзисторы с изолированным затвором с схеме с общим стоком. Это позволяет получить входное сопротивление в 10 Мом при выходном сопротивлении в 50…100 Ом и выходном напряжении в 10…20 мВ на сопротивлении нагрузки в 1 кОм.

Для питания конденсаторного микрофона применяется сетевой выпрямитель, соединенный с микрофоном экранированным кабелем с 5…9 жилами и с пультом звукорежиссера экранированным кабелем с двумя сигнальными жилами. Часто в выпрямитель встраивается переключатель диаграмм направленности, который конечно требует наличия еще нескольких сигнальных жил в кабеле между микрофоном и блоком питания.

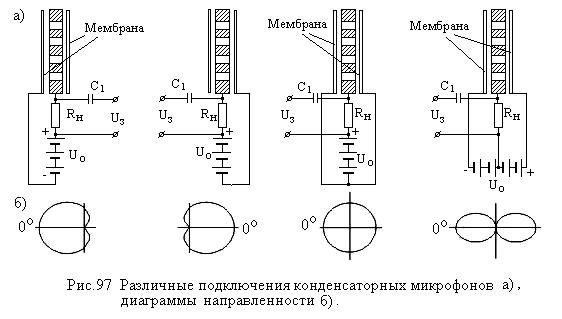

Современные конденсаторные микрофоны выполняются со сменными характеристиками направленности, причем характеристиками можно управлять дистанционно с пульта управления звукооператора. Конструкция показана на рисунке (Рис. 97).

Конденсаторные микрофоны применяют в студиях звукозаписи, на концертных площадках и в зрительных залах театров и кино.

Примеры обозначения конденсаторных микрофонов:

МК- 20С - с переключаемой характеристикой.

МК-21 - стерео.

19А- 41, S = 55 мВ/Па

Недостатки конденсаторных микрофонов.

Требуют электропитания.

Сложные по конструкции.

Высокая стоимость.

Чувствительны к климатическим условиям.

Достоинства конденсаторных микрофонов.

Высокая чувствительность.

Широкая полоса звуковых частот.

Малые искажения.

Возможность получения нескольких характеристик направленности.

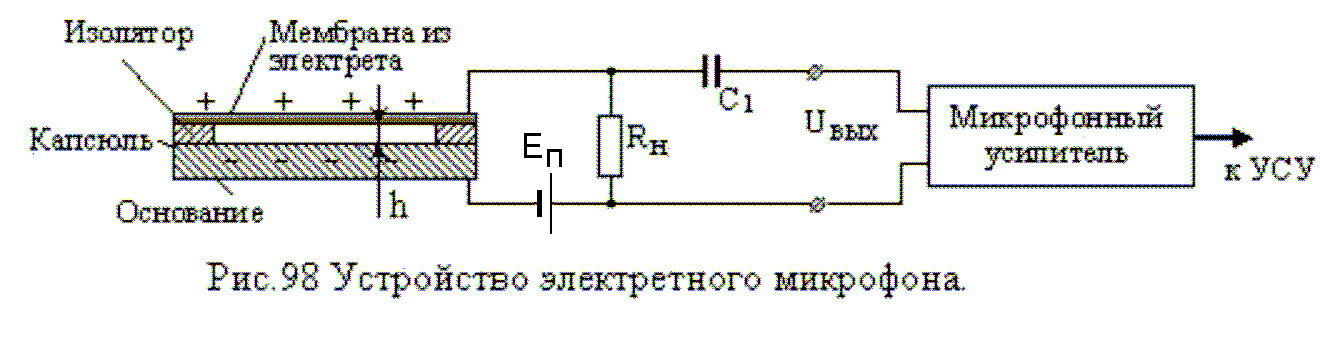

Электретные микрофоны. Электретные микрофоны являются разновидностью конденсаторных микрофонов, но им не нужен поляризующий автономный источник напряжения, так как мембрана выполняется из электретной пленки.

Электрет, это материал способный сохранять электрический заряд после его электризации. Наибольший эффект дают пленки толщиной 10 мкм из фторопласта, пропилена, поликарбоната. Схема электретного микрофона показана на рисунке Рис. 98. В корпус микрофона монтируется микрофонный усилитель.

Работа электретного микрофона.

Электрический заряд мембраны (предположим положительный) индуцирует в основании капсюля отрицательный заряд. Мембрана под действием электрических сил F притягивается к основанию и находится на некотором расстоянии h от основания. При воздействии звукового сигнала мембрана совершает колебания, и расстояние h меняется. А, следовательно, меняется величина заряда и через сопротивление нагрузки Rн протекает ток заряда-разряда равный по частоте звуковому сигналу. Конденсатор C1 Разделяет постоянную составляющую от переменной и на зажимах микрофона возникает напряжение звуковой частоты.

Питание микрофонного усилителя осуществляется по фантомной схеме, т.е. электропитание подается по тем же проводникам, которые служат для передачи звукового сигнала.

Пример обозначения электретных микрофонов МКЭ-13, МКЭ- 17, МКЭ - 19 являются нагрудными микрофонами.

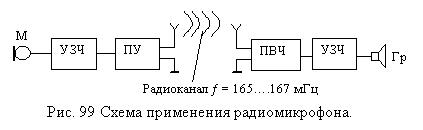

Большое распространение получили беспроводные радиомикрофоны с электретным капсюлем. Схема применения таких микрофонов показана на Рис. 99.

УЗЧ - усилитель звуковой частоты. ПВЧ - Приемник высокой частоты. ПУ - Передающее устройство. УЗЧ - Усилитель звуковой частоты.