- •Введение

- •Раздел I общая паразитология

- •Глава 1. Биологические основы паразитологии характеристика типов взаимоотношений организмов

- •Численность видов паразитических платод и скребней (по ф. Ф Сопрунову)

- •Паразито-хозяинные отношения

- •Воздействие паразитов на организм хозяина

- •Глава 2. Учение о паразитарных (инвазионных) болезнях номенклатура инвазионных болезней

- •Понятие об эпизоотологии паразитарных болезней

- •Паразитоценология и паразитоценозы

- •Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости болезней

- •Вред, причиняемый инвазионными болезнями животным, и определение экономической эффективности противопаразитарных мероприятий

- •Глава 3. Система мер по борьбе с инвазионными болезнями животных планирование противопаразитарных мероприятий

- •Основы профилактики инвазионных болезней в животноводстве

- •Дезинвазия объектов внешней среды

- •Прогнозирование паразитарных болезней

- •Природоохранные мероприятия в животноводстве

- •Учение академика к. И. Скрябина о девастации

- •Раздел II ветеринарная гельминтология

- •Глава 5. Терапия и дегельминтизация дегельминтизация

- •Патогенетическая терапия

- •Патогенез при гельминтозах

- •Иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах*

- •Глава 6. Методы диагностики гельминтозов прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов

- •Гельминтоскопические методы диагностики

- •Гельминтоовоскопические методы диагностики

- •Гельминтоларвоскопические методы диагностики

- •Специальные диагностические исследования

- •Методы посмертной диагностики

- •Глава 7. Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах

- •Глава 8. Гельминтозы жвачных животных

- •Фасциолезы крупного и мелкого рогатого скота

- •Парамфистоматозы жвачных животных

- •Дикроцелиоз жвачных животных

- •Хасстилезиоз мелкого рогатого скота

- •Эуритрематоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз (бовисный) крупного рогатого скота

- •Цистицеркоз (овисный) мелкого рогатого скота

- •Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов) жвачных животных

- •Цистицеркозы северных оленей и косуль

- •Эхинококкоз мелкого и крупного рогатого скота

- •1 Сколекс; 2 — общий вид цестоды, 3 — яйца в фекалиях; 4 — морфология яйца; 5 — пузыри в легком, 6 — печень, пораженная эхинококкусами

- •Ценуроз церебральный (вертячка)

- •Мониезиозы жвачных животных

- •Тизаниезиоз овец и крупного рогатого скота

- •Авителлинозллелкого рогатого скота

- •Стилезиозы мелкого рогатого скота

- •Мониезиозы северных оленей

- •Скрябинемоз мелкого рогатого скота

- •Неоаскаридоз телят

- •Стронгилятозы пищеварительного канала жвачных

- •Диктиокаулезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Диктиокаулезы северных, благородных и пантовых оленей

- •Протостронгилидозы мелкого рогатого скота

- •Элафостронгилезы северных, пятнистых оленей и маралов

- •Телязиозы крупного рогатого скота

- •Онхоцеркозы крупного рогатого скота

- •Сетариозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Дипеталонемоз верблюдов

- •Трихоцефалезы мелкого и крупного рогатого скота

- •Строигилоидоз мелкого и крупного рогатого скота

- •Глава 9. Гельминтозы непарнокопытных животных цестодозы

- •Нематодозы

- •Оксиуроз лошадей

- •Параскаридоз лошадей

- •Стронгилятозы пищеварительного канала лошадей

- •Габронемоз и драшейоз лошадей

- •Онхоцеркозы лошадей

- •Парафиляриоз (сечение) лошадей

- •Сетариоз лошадей

- •Стронгилоидоз жеребят

- •Глава 10. Гельминтозы свиней трематодозы и цестодозы Фасциолез и эхинохазмоз свиней

- •Цистицеркоз (целлюлозный) свиней

- •Эхинококкоз свиней

- •Цистицеркоз серозных покровов

- •Нематодозы

- •Аскаридоз (аскариоз) свиней

- •Эзофагостомозы свиней

- •Оллуланоз свиней

- •Метастронгилезы свиней

- •Трихоцефалез свиней

- •Трихинеллез свиней

- •Стронгилоидоз поросят

- •Макраканторинхоз свиней

- •Глава 11. Гельминтозы плотоядных животных трематодозы Описторхоз и клонорхоз плотоядных животных

- •Аляриоз плотоядных животных

- •Меторхоз, псевдамфистомоз, эхинохазмоз, метагонимоз и парагонимоз плотоядных животных

- •Цестодозы

- •Дифиллоботриозы плотоядных животных

- •Дипилидиоз собак и кошек

- •Мезоцестоидоз плотоядных животных

- •Гидатигероз кошек

- •Эхинококкоз и альвеококкоз собак

- •Тениидозы плотоядных животных

- •Нематодозы

- •Анкилостоматидозы плотоядных животных

- •Кренозоматозы пушных зверей

- •Спироцеркозы плотоядных животных

- •Дирофиляриозы собак и пушных зверей

- •Диоктофимоз плотоядных животных

- •Трихоцефалезы собак и пушных зверей

- •Трихинеллез плотоядных животных

- •Глава 12. Гельминтозы домашней птицы трематодозы Простогонимозы кур

- •Эхиностоматидозы уток и гусей

- •Цестодозы Дрепанидотениозгусей

- •Давениозы кур

- •Райетинозы кур

- •Гименолепидозы гусей и уток

- •Нематодозы Гетеракидоз кур

- •Гангулетеракидоз гусей и уток

- •Аскаридиоз кур

- •Амидостомоз гусей

- •Сингамоз кур

- •Тетрамероз уток

- •Стрептокароз уток

- •Эхинуриоз уток и гусей

- •Томинксозы птиц

- •Капилляриоз гусей

- •Акантоцефалезы Полиморфоз уток

- •Филиколлез уток и гусей

- •Глава 13. Гельминтозы кроликов и зайцев трематодозы

- •Цестодозы

- •Нематодозы Пассалуроз кроликов

- •Глава 14. Гельминтозы рыб моногенеозы

- •Гиродактилезы рыб

- •Дактилогирозы рыб

- •Трематодозы

- •Диплостомоз рыб

- •Постодиплостомоз рыб

- •Цестодозы

- •Лигулидозы рыб

- •Ботриоцефалез рыб

- •Кавиоз и кариофиллез рыб

- •Нематодозы

- •Глава 15. Сведения о гельминтозах лабораторных грызунов

- •Раздел III ветеринарная протозоология

- •Глава 16 общие сведения о ветеринарной протозоологии

- •Глава 17. Протозойные болезни жвачных животных пироплазмидозы Систематика, морфология и биология пироплазмид

- •Бабезиоз крупного рогатого скота

- •Бабезиоз мелкого рогатого скота

- •Пироплазмоз крупного рогатого скота

- •Пироплазмоз мелкого рогатого скота

- •Франсаиеллез крупного рогатого скота

- •Тейлериоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Кокцидиозы

- •Эймериоз крупного рогатого скота

- •Эймериоз мелкого рогатого скота

- •Токсоплазмоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоцистоз крупного и мелкого рогатого скота

- •Криптоспоридиоз телят

- •Мастигофорозы Систематика, морфология и биология жгутиковых

- •Трихомоноз крупного рогатого скота

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Анаплазмоз крупного рогатого скота

- •Анаплазмоз мелкого рогатого скота

- •Глава 18. Протозойные болезни непарнокопытных пироплазмидозы Пироплазмоз непарнокопытных

- •Нутталлиоз непарнокопытных

- •Мастигофорозы

- •Случная болезнь лошадей

- •Глава 19. Протозойные болезни свиней пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и изоспороз свиней

- •Саркоцистоз свиней

- •Мастигофорозы Трихомоноз свиней

- •Амебная дизентерия (амебиаз)

- •Цилиатозы Систематика, морфология и биология цилиат

- •Балантидиоз свиней

- •Болезни, вызываемые прокариотами

- •Глава 20. Протозойные болезни плотоядных животных пироплазмидозы

- •Кокцидиозы Эймериоз и цистоизоспороз лисиц и песцов

- •Цистоизоспорозы собак и кошек

- •Саркоцистозы собак и кошек

- •Токсоплазмоз кошек

- •Мастигофорозы

- •Глава 21. Протозойные болезни птиц и кроликов эймериозы Эймериоз кур

- •Эймериоз кроликов

- •Глава 22. Протозойные болезни рыб и пчел мастигофорозы Гистомоноз (энтерогепатит, «черная голова») птиц

- •Болезни птиц, вызываемые прокариотами

- •Цилиатозы рыб Хилоденеллез рыб

- •Триходиноз рыб

- •Ихтиофтириоз рыб

- •Микроспоридиозы пчел

- •Раздел IV ветеринарная акарология

- •Глава 23. Общие сведения о ветеринарной акарологии

- •Глава 24. Систематика, морфология и биология клещей акариформные клещи

- •Саркоптоидные клещи

- •Тромбидиформные клещи

- •Перьевые клещи

- •Паразитиформные клещи

- •Общая характеристика иксодоидных клещей

- •Иксодовые клещи

- •4. Иксодовые клещи как переносчики пироплазмид и анаплазм

- •Аргасовые клещи

- •Гамазоидные клещи

- •Глава 25. Акарозы жвачных животных саркоптоидозы

- •Псороптоз крупного рогатого скота

- •Псороптоз овец

- •Саркоптозы крупного и мелкого рогатого скота

- •Саркоптоз верблюдов

- •Саркоптоз северных оленей

- •Хориоптоз крупного рогатого скота

- •Хориоптоз мелкого рогатого скота

- •Демодекозы Демодекоз крупного рогатого скота

- •Демодекоз коз

- •Демодекоз овец

- •Глава 26. Акарозы лошадей Псороптоз лошадей

- •Хориоптоз лошадей

- •Саркоптоз лошадей

- •Глава 27. Акарозы свиней Саркоптоз свиней

- •Демодекозсвиней

- •Глава 28. Акарозы плотоядных животных Отодектоз плотоядных животных

- •Саркоптоз плотоядных животных

- •Нотоэдроз плотоядных животных

- •Хейлетиоз собак

- •Демодекоз собак

- •Глава 29. Акарозы кроликов

- •Хейлетиоз кроликов

- •Глава 30. Акарозы птиц Кнемидокоптозы

- •Эпидермоптоз

- •Сирингофилез

- •Глава 31. Акарозы пчел Варрооз

- •Акарапидоз

- •Глава 32. Крустациозы рыб

- •Лернеоз

- •Аргулез

- •Эргазилез

- •Раздел V ветеринарная энтомология

- •Глава 33. Общие сведения о ветеринарной энтомологии

- •Глава 34. Энтомозы жвачных животных оводовые болезни

- •Гиподерматоз крупного рогатого скота

- •Гиподерматоз маралов

- •Эдемагеноз северных оленей

- •Эстроз овец

- •Цефеномиоз северных оленей

- •Фарингомиоз маралов

- •Цефалопиноз верблюдов

- •Мелофагоз овец

- •Липоптеноз оленей

- •Сифункулятозы жвачных животных

- •Глава 35. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц Гастрофилезы непарнокопытных

- •Ринэстрозы непарнокопытных

- •Гиппобоскоз лошадей

- •Гематопиноз непарнокопытных

- •Бовиколез непарнокопытных

- •Гематопиноз свиней

- •Маллофагозы птиц

- •Глава 36. Энтомозы плотоядных животных Афаниптероз собак, кошек и пушных зверей

- •Линогнатоз собак

- •Триходектоз собак

- •Глава 37. Энтомозы пчел Браулез

- •Конопидоз

- •Глава 38. Насекомые — переносчики возбудителей трансмиссивных болезней и вредители продуктов животноводства Зоофильные мухи

- •В ольфартиоз

- •Симулиотоксикоз

- •Мокрецы

- •Москиты

- •Меры борьбы с гнусом

- •Тараканы

- •Кожееды

Нутталлиоз непарнокопытных

Острая, под острая и хроническая болезнь лошадей и других непарнокопытных, вызываемая простейшими семейства Nuttalliidae (Nicolliidae), характеризующаяся лихорадкой, анемией, желтушностью, расстройством функций нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

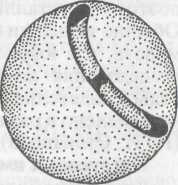

Возбудитель. Nuttallia egui (Nicollia egui, M. В. Крылов) из отряда Piroplasmida, рода Nuttallia, обладает большим полиморфизмом. Встречаются округлые, кольцевидные, грушевидные формы и в виде мальтийского креста (четыре грушевидные или округлые особи, соединенные между собой). Могут быть крупные, средние и мелкие нутталлии. Их величина варьирует от 0,5 до 4 мкм. Они могут быть больше или меньше радиуса эритроцита. По мере переболевания животных нутталлии становятся все меньше и при длительном паразитоносительстве в крови циркулируют обычно мелкие формы. Пораженность эритроцитов составляет 60 % и более.

Биология развития. Нутталлии (рис. 127) развиваются с участием двух хозяев — непарнокопытных и иксодовых клещей-переносчиков. Попадающие при укусах клещей в организм лошадей нутталлии размножаются вначале в лимфатической системе с образованием меронтов, а затем в эритроцитах путем прямого деления на две или четыре особи. Попадая с кровью в организм клещей-переносчиков, нутталлии остаются в просвете кишечника. Там они делятся прямым делением с образованием одноядерных мерозоитов, которые проникают в полость клеща, где в гемолимфе или гемоцитах происходит множественное деление. В результате образуются одноядерные мерозоиты продолговатой или овальной формы. Этот процесс несколько раз повторяется и заканчивается развитием в слюнных железах мелких одноядерных палочковидных или грушевидных стадий, способных инвазировать непарнокопытных. Достаточно убедительных данных о наличии или отсутствии полового процесса размножения в клещах-переносчиках пока не имеется (М. В. Крылов).

Эпизоотологические данные. Нутталлиозом болеют лошади ослы, мулы и зебры.

Источником возбудителя являются больные животные, нутталлионосители, в крови которых паразит может сохраняться более 18 лет (И. В. Абрамов), а также клещи-переносчики. Ими могут быть восемь видов иксодовых клещей в половозрелой фазе (род Hyalomma, виды Н. plumbeum и Н. scupense, род Dermacentor виды D. marginatus и D. pictus, род Rhipicephalus, виды Rh. turanicus и Rh. bursa). Передача возбудителя может происходить трансфазно.

Сезонность болезни обусловлена активностью взрослых клещей, поэтому нутталлиоз регистрируют в весенне-летний период. Обычно вспышки болезни отмечают вслед за появлением пироплазмидоза, а в южных регионах — одновременно с ним. Обширные исследования по изучению эпизоотологии, выполненные в 80-е годы, свидетельствуют о широком нутталлионосительстве, которое установлено в различных зонах СНГ у 36 % обследованных лошадей (Н. И. Степанова).

Патогенез и иммунитет. Изучены недостаточно.

Симптомы болезни. Инкубационный период составляет 1—3 не д. При остром течении у больных лошадей отмечается римитирующий тип лихорадки. Высокая температура (до 41,5 °С) держится 1—2 сут, снижается до нормы и снова повышается. Повышение температуры тела обычно совпадает с появлением паразитов в крови. У животных ухудшается аппетит, снижается работоспособность. Учащается частота пульса и дыхательных движений. С 3—4 сут болезни появляется желтушность видимых слизистых оболочек, на них могут быть полосчатые и пятнистые кровоизлияния. Снижаются число эритроцитов и содержание гемоглобина. Развивается атония кишечника. Моча имеет желтушный оттенок, иногда принимает темно-коричневую окраску, свидетельствующую о гемоглобинурии. Мочеиспускание затруднено.

При отсутствии лечения острое течение болезни часто заканчивается летально.

Подострое течение чаще наблюдается в средних широтах и развивается более медленно. Общее состояние животных удовлетворительное, аппетит понижен. Слизистые оболочки желтушны, анемичны, с точечными и пятнистыми кровоизлияниями. Температура повышается до 39,5—40 °С, держится непостоянно. Болезнь продолжается около месяца и при хороших условиях кормления и содержания заканчивается в течение 30—40 сут выздоровлением.

Хроническое течение болезни наблюдается редко. Болезнь длится около 3 мес. Характерным признаком является желтушность слизистых оболочек. Лихорадка кратковременная. Аппетит сохранен. Общее состояние удовлетворительное, но лошади медленно худеют. Нормальное содержание и эксплуатация животных в сочетании с применением лечения специфическими средствами способствуют быстрому выздоровлению животных.

Патологоанатомические изменения. Наиболее выражены у трупов лошадей, павших от острого нутталлиоза. Находят желтушность и множественные кровоизлияния на слизистых оболочках. Желтушную окраску имеют серозные покровы внутренних органов, подкожной клетчатки, мышечная ткань. Сердечная мышца дряблая. Под эпи- и эндокардом кровоизлияния. Лимфатические узлы увеличены, сочные на разрезе, иногда с кровоизлияниями. Селезенка увеличена. Содержимое мочевого пузыря желто-красного или красного цвета.

При подостром и хроническом течении патологоанатомические изменения выражены слабее.

Диагностика. Диагноз ставят на основании обнаружения нутталлий в мазках крови, окрашенных по Романовскому. Учитывают эпизоотологические данные и симптомы болезни. Можно использовать серологические методы (РДСК).

Нутталлиоз дифференцируют от пироплазмоза и ИНАН. Может быть смешанное течение этих болезней.

Лечение. В качестве специфических средств применяют флавокридин, пироплазмин (акаприн), азидин (беренил), диамидин. Хороший эффект дает применение сульфантрола в дозе от 0,005 до 0,01 г/кг внутривенно в виде 4%-ного раствора.

Для стерилизации организма нутталлионосителей от паразитов применяют 10%-ный водный раствор диамидина в дозе 5 мг/кг четырехкратно с интервалами 72 ч. Стерилизацию проводят под контролем РДСК и учитывают результаты через 3 мес. Применяют также симптоматическое и патогенетическое лечение в зависимости от показаний.

Профилактика и меры борьбы. Те же, что и при пироплазмозе непарнокопытных.