- •1. Стационарные и нестационарные процессы

- •2. Структурная схема автоматизации

- •3. Составление функциональной схемы автоматизации

- •4. Основные принципы автоматизации технологических процессов

- •32. Регулятор подачи долота электрический рпдэ- 6.

- •5. Исполнительные устройства в сау

- •6. Организация асу тп

- •7. Оптимизация контрольно-управляющей системы

- •8. Одноконтурная сар

- •9. Расчет одноконтурной сар

- •10. Выбор критерия оценки эффективности

- •11. Выбор критерия оценки эффективности средств контроля и управления

- •12. Выбор исполнительного механизма

- •13. Выбор канала связи для контроля состояния рассредоточенных объектов

- •14. Выбор типа регулятора

- •15. Моделирование технологических процессов

- •16. Объединяемость выборок по критерию Вилькоксона

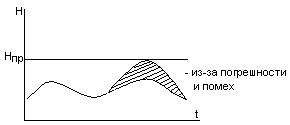

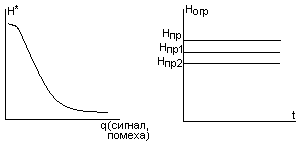

- •17. Минимизация ошибки аварийной сигнализации

- •18. Основные особенности объектов НиГп

- •19. Вероятностные характеристики потерь объектов нгп.

- •20. Статистика учёта нефти «Рубин»

- •21. Станция учёта нефти кор масс

- •22. Структурная схема “Сириус -1”

- •23. Структурная схема «Сириус-1» в режиме максимальной мощности.

- •24. Централизация контроля и управления эп кс.

- •25. Спутник – вмр (измерительная часть)

- •26. Спутник – вмр (технологическая часть)

- •27. Электрический канал связи по трубам из скважин.

- •28. Регулирование производительности насосных скважин

- •29. Катодная защита трубопроводов. Схема паск.

- •30. Передача информации по лэп

- •33. Математическое моделирование процесса бурения.

- •31. Автоматическое управление процессом бурения.

- •34. Основные принципы работы генераторных датчиков. Их использование в нефтяной и газовой промышленности.

- •35. Основные принципы работы параметрических датчиков.

- •36. Возможные варианты структуры ивк.

- •1. Стационарные и нестационарные процессы

- •2. Структурная схема автоматизации

- •3. Составление функциональной схемы автоматизации

14. Выбор типа регулятора

Тип регулирования выбирается с учетом свойств объекта и заданных параметров переходного процесса. К параметрам переходного процесса могут предъявляться различные требования. В одних случаях оптимальным является процесс с минимальным значением динамической ошибки, в других - с минимальным значением времени регулирования и т.д. Обычно выбирают один из трех типовых переходных процессов: граничный апериодический, с 20% перерегулированием, с минимальной квадратичной площадью отклонения.

О риентировочно

характер действия регулятора определяется

по отношению

запаздывания τ к постоянной времени

объекта Т.

риентировочно

характер действия регулятора определяется

по отношению

запаздывания τ к постоянной времени

объекта Т.

При τ/ Т < 0,2 выбирается позиционное регулирование.

При 0,2 < τ/ Т < 1,0 выбирается непрерывное регулирование, либо импульсное.

При τ/ Т > 1,0 применяют многоконтурные системы регулирования и принимают меры по компенсации влияния запаздывания.

В зависимости от типа уравнения связывающего величину отклонения регулирующей величины ε(t) и перемещение регулирующего органа Y(t) различают следующие законы регулирования.

И нтегральный,

или И - закон регулирования. Регуляторы,

у которых регулирующее воздействие

пропорционально интегралу

отклонения регулируемого параметра,

называют астатическими.

И - регуляторы могут устойчиво регулировать

работу лишь

объектов с самовыравниванием.

нтегральный,

или И - закон регулирования. Регуляторы,

у которых регулирующее воздействие

пропорционально интегралу

отклонения регулируемого параметра,

называют астатическими.

И - регуляторы могут устойчиво регулировать

работу лишь

объектов с самовыравниванием.

Пропорциональный, или П - закон регулирования. П - регуляторы называют статическими. Они могут устойчиво регулировать работу практически всех объектов. Их отличает простота реализации. Однако они обладают статической ошибкой, величина которой зависит от нагрузки объекта.

Пропорционально - интегральный, или ПИ - закон регулирования. ПИ - регулятор называют изодромным. ПИ - регуляторы отличаются простотой конструкции, позволяют устойчиво и без статической ошибки регулировать работу большинства промышленных объектов, вследствие чего получили наибольшее применение в практике.

Пропорционально - интегральный закон с введением производной, или ПИД - закон регулирования.

ПИД регуляторы называют регуляторами с предварением. Введение в закон регулирования производной позволяет повысить устойчивость системы регулирования, уменьшить время регулирования, улучшить другие ее качественные показатели.

В промышленности используются автоматические регуляторы прямого действия. В таких регуляторах не используются посторонние источники энергии (регулирующий орган РО перемещается за счет энергии чувствительного элемента). Эти регуляторы обладают маломощным сигналом на выходе и поэтому находят весьма ограниченное применение.

В зависимости от вида используемой энергии регуляторы непрямого действия подразделяются на пневматические, электрические и гидравлические.

Основные преимущества электрических регуляторов - быстродействие, возможность передачи электрического сигнала на большие расстояния и простота энергоснабжения. Пневматическим и гидравлическим системам свойственны существенное ограничение по дальности передачи сигналов и быстродействию, а также необходимость использования специальных источников энергии.

Существенными достоинствами пневматических регуляторов являются взрыво- и пожаробезопасность, простота обслуживания, а также высокие скорости и надежность исполнительных механизмов.

Для электрических регуляторов характерны ограничения по скорости исполнительных механизмов и трудность выполнения электрических систем во взрывобезопасном исполнении.

Отличительной особенностью гидравлических регуляторов является возможность получения больших мощностей исполнительных механизмов с небольшими габаритами.