- •Семинар 5

- •Конкуренция

- •Влияние конкуренции на характеристики особей

- •2. Межвидовая конкуренция. Логистическая модель межвидовой конкуренции.

- •3. Принцип конкурентного исключения

- •4. Сосуществование видов: гипотеза лимитирующего сходства.

- •5. Модель дифференциального использования ресурсов Тилмана.

4. Сосуществование видов: гипотеза лимитирующего сходства.

Если достоверно доказанных случаев конкурентного вытеснения одного вида другим в природных условиях весьма немного, а о значении конкуренции как фактора, определяющего динамику популяций и сообществ, ведутся нескончаемые дискуссии, то сами по себе многочисленные факты сосуществования экологически близких и потому скорее всего конкурирующих видов сомнения не вызывают. Так, выше мы уже упоминали о «планктонном парадоксе», но с не меньшим основанием можно говорить и о «парадоксе луга», поскольку ряд видов травянистых растений, ограниченных светом, влагой и одним и тем же набором элементов минерального питания, произрастают бок о бок в одном месте, хотя и находятся в конкурентных отношениях.

В принципе сосуществование конкурирующих видов (т.е. несоблюдение закона Гаузе) может быть объяснено следующими обстоятельствами: 1) популяции разных видов ограничены разными ресурсами; 2) хищник преимущественно выедает более сильного конкурента; 3) конкурентное преимущество видов изменяется в зависимости от непостоянства внешних условий (т.е. конкурентное вытеснение каждый раз не доходит до конца, сменяясь периодом, благоприятным для вида, ранее вытесняемого); 4) популяции разных видов на самом деле разделены в пространстве — времени, и то, что представляется наблюдателю одним местообитанием с точки зрения изучаемых организмов содержит целый набор разных местообитаний.

Устойчивое сосуществование конкурентов, согласно модели Лотки—Вольтерры, должно быть связано с условием

α12 х α21 < 1,

т.е. с ситуацией, в которой межвидовая конкуренция слабее, чем внутривидовая. Очевидно, что разделение ниш будет вести к преобладанию внутривидовых конкурентных взаимодействий над межвидовыми, а из модели Лотки—Вольтерры следует, что любое разделение ниш будет способствовать устойчивому сосуществованию конкурентов. Но существует ли минимальный уровень разделения ниш, ниже которого устойчивое сосуществование видов невозможно? И какова должна быть степень разделения ниш? В настоящее время это - вопросы первостепенной важности при изучении межвидовой конкуренции, и, для того чтобы получить на них ответы, исследователи различным образом модифицировали и дополняли модель Лотки-Вольтерры.

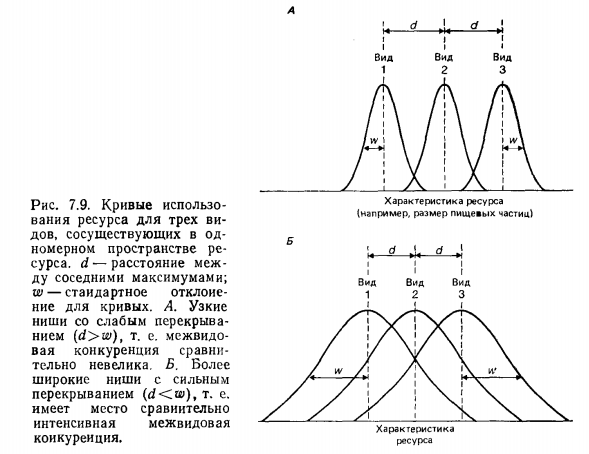

Представим, что три вида конкурируют за одномерный ресурс, характеризующийся непрерывным распределением. Хорошим примером служит распределение пищевых частиц по размерам; другими примерами могут служить также размещение пищи в лесу по ярусам растительности или содержание воды в почве вдоль градиента влажности. В такой одномерной ситуации каждый вид имеет свою собственную реализованную нишу, в пределах которой он потребляет ресурс.

Кроме того, полагают, что эффективность и скорость потребления ресурса имеют самые высокие значения в центре ниши и снижаются до нуля в обоих направлениях. Экологическую нишу вида в этом случае можно изобразить в виде кривой использования ресурса (рис. 15); чем больше у близких видов перекрываются кривые использования, тем сильнее эти виды конкурируют.

Рис. 15. Кривые использования ресурса для трех видов, сосуществующих в одномерном пространстве ресурса.

Предположив, что кривые использования ресурса, во-первых, представляют собой «нормальные» распределения (с точки зрения статистики) и, во-вторых, что форма этих кривых у разных видов одинакова, мы можем выразить коэффициент конкуренции а (относится к обоим конкурирующим видам) следующей формулой

α = е-d2/4 w2

где w - стандартное отклонение (приблизительно соответствует «относительной ширине») кривых, a d - величина промежутка между соседними пиками. Таким образом, α очень мал, если соседние кривые сильно разобщены (d/w ≥ l, рис. 15,А), и приближается, к единице, по мере того как кривые все больше перекрываются (d/w < 1, рис. 15,Б).

При каком перекрывании соседних кривых использования ресурса возможно устойчивое сосуществование видов? Очевидно, в том случае, когда перекрывание невелико (рис. 15,А), что предполагает слабую межвидовую конкуренцию и возможность сосуществования конкурентов. Вместе с тем если три ниши расположены вдоль линейного градиента ресурса с небольшим перекрыванием, то хотя бы одна из них будет более узкой, чем две других. Вследствие этого в пределах более узкой ниши будет происходить интенсивная внутривидовая конкуренция. Кроме того, в пределах потенциального ресурса будут находиться участки, которые останутся неиспользуемыми ни одним из видов. Можно ожидать, что естественный отбор будет благоприятствовать увеличению степени использования этих недоиспользуемых участков, т.е. расширению экологической ниши. Следствием чего является возрастание перекрывания ниш. Возникает вопрос: насколько?

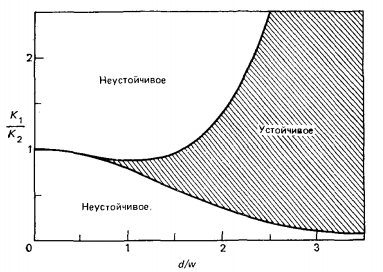

Мак-Артур и Левинс пытаясь ответить на этот вопрос рассмотрели ситуацию с тремя видами. Два из них имеют одинаковые предельные плотности (К1), а находящийся между ними третий вид имеет отличную предельную плотность К2 (рис. 16).

Рис. 16. Модель сосуществования трех видов с разной степенью перекрывания ниш (d/w).

Из рис. 16 следует, что устойчивое сосуществование видов при различных значениях d/w связано с отношением К1/К2. Когда d/w мало (коэффициент α высок и виды сходны), то условия, при которых возможно сосуществование видов, очень ограничены и связаны с узким диапазоном значений К1/К2. Когда же d/w приближается к 1 или превышает ее, то возможности для совместного сосуществования резко увеличиваются.

Другими словами, при низких значениях d/w сосуществование возможно только в тех случаях, когда условия среды для взаимодействующих видов очень точно уравновешены. Если же среда изменчива, то условия для сосуществования исчезают полностью. Таким образом при низких величин d/w (близкие виды) сосуществование маловероятно даже при умеренной изменчивости среды.

Итак, высокие значения d/w допускают устойчивое сосуществование видов, но такие значения вряд ли возможны, потому что при этом возникает интенсивная внутривидовая конкуренция и недоиспользование ресурсов. При низких значениях d/w состояние равновесия слишком неустойчиво, чтобы оно могло сохраняться в реальных условиях. Поэтому можно предположить, что сосуществование конкурентов (в случае одномерного ресурса) основано на разделении ниш, при котором отношение d/w примерно равно 1 или слегка превышает ее. К сожалению, проверка этой гипотезы осложняется из-за двух серьезных проблем.

Первая заключается в том, что предложенная гипотеза применима только к ситуации, когда имеется простой одномерный ресурс (что, вероятно, довольно редко) и кривые использования ресурса хотя бы примерно сходны с рассматриваемыми в модели. Конкуренция в многомерной нише и, конечно, различающиеся кривые использования будут приводить к тому, что устойчивое сосуществование видов будет вполне совместимо с низкими значениями d/w.

Вторая проблема связана с отбором и интерпретацией данных. В частности, существует серьезная опасность того, что при проверке прогнозов, сделанных на основе данной модели, будут отбираться только те примеры, которые эти прогнозы подтверждают, остальные же примеры будут просто-напросто не приниматься в расчет.

Тем не менее на данном этапе совершенно очевидно, что модель далеко не бесполезна. Она позволяет нам шагнуть дальше весьма неопределенных представлений о разделении ниш у совместно существующих конкурентов. При этом предполагается, что степень сходства конкурирующих видов должна быть ограничена и что пределы этих ограничений обусловлены, с одной стороны, балансом между интенсивностью внутривидовой конкуренции и недоиспользованием ресурсов, а с другой стороны, неустойчивостью равновесия между популяциями, которое не может поддерживаться в изменчивой реальной обстановке.