- •140100.62.3 – Промышленная теплоэнергетика

- •Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •Место дисциплины в учебном процессе.

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •Введение (2 часа)

- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение (24 часов)

- •1.1. Назначение и структура тэк (6 часов)

- •1.2. Эффективность теплофикации (18 часов)

- •Раздел 2. Тепловое потребление (24 часа)

- •2.1. Круглогодовое теплопотребление (6 часов)

- •2.2. Сезонное теплопотребление (6 часов)

- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок (6 часов)

- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц (6 часов)

- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий (28 часов)

- •3.1. Тэц (10 часов)

- •3.2. Котельные и аст (12 часов)

- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий (6 часов)

- •Раздел 4. Оборудование теплоподготовительных установок (14 часа)

- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий (28 часа)

- •5.2. Водяные системы теплоснабжения (12 часов)

- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения (4 часов)

- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты (24 часов)

- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты (8 часов)

- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления (8 часов)

- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке (8 часов)

- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей (16 часов)

- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей (28 часов)

- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов (8 часов)

- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей (8 часов)

- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий (28 часов)

- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения (12 часов)

- •9.2. Испытания в системах теплоснабжения (6 часов)

- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения (10 часов)

- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение (24 часа)

- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения (12 часов)

- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения (10 часов)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •Тематический план лекций для студентов заочной формы обучения

- •2.3. Структурно – логическая схема дисциплины

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Лабораторные работы

- •2.5.2. Практические занятия

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •Для допуска к экзамену необходимо набрать 60 баллов.

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект1 введение

- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение

- •1.1. Назначение и структура тэк

- •1.2. Энергетическая эффективность теплофикации

- •Удельные показатели тепловой экономичности тэц рао «еэс России»2

- •Вопросы для самопроверки по разделу 1

- •Раздел 2. Тепловое потребление

- •2.1. Круглогодовое теплопотребление

- •2.1.1. Технологическая нагрузка

- •Удельное теплопотребление по видам продукции

- •2.1.2. Нагрузка горячего водоснабжения.

- •2.2. Сезонное теплопотребление

- •2.2.1. Нагрузка отопления

- •2.2.2. Нагрузка вентиляции

- •Погрешность расчёта при замене t на t

- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок

- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц

- •Зависимость от

- •Вопросы для самопроверки по разделу 2

- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий

- •3.1.1. Паротурбинные тэц

- •Основные технические характеристики турбин типа пт-140/165-130/15 утз

- •3.1.2. Газотурбинные и парогазовые тэц

- •3.1.2.1. Газотурбинные тэц

- •Основные технические характеристики гту энергоблоков гт и пг тэц

- •3.1.2.2. Парогазовые тэц

- •Основные технические характеристики оборудования пгу-325

- •Основные технические характеристики гту и пгу зарубежных фирм

- •Годовые характеристики пг тэц с ку

- •3.1.3. Сопоставление основных тэп действующих тэц России

- •Основные тэп тэц России за 2005 г.

- •3.1.4. Атомные тэц

- •3.2. Котельные и аст

- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий

- •Использование вэр в промышленности ссср (1990 г)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 3

- •Раздел 4. Оборудование тпу

- •4.1. Теплобменное оборудование

- •4.2. Оборудование конденсатных систем

- •4.3.Водоподготовительные установки (впу)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 4

- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий

- •5.1. Паровые системы теплоснабжения

- •5.2. Водяные системы теплоснабжения

- •5.2.1. Закрытые водяные системы теплоснабжения

- •5.2.2. Открытые водяные системы теплоснабжения

- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 5

- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты

- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты

- •6.1.1. Классификация методов регулирования

- •6.1.2. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов

- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления

- •6.2.1. Центральное регулирование однородной нагрузки

- •6.2.2. Центральное регулирование разнородной нагрузки

- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке

- •Вопросы для самопроверки по разделу 6

- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей

- •7.1. Схемы тепловых сетей

- •7.2. Прокладки тепловых сетей

- •7.3. Оборудование тепловых сетей

- •Вопросы для самопроверки по разделу 7

- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей

- •8.1. Гидравлический расчёт и гидравлический режим

- •8.1.1. Задачи гидравлического расчёта

- •Теоретические основы, особенности и порядок расчёта

- •Коэффициенты местных сопротивлений

- •Примеры расчёта эквивалентных длин в водяных тс

- •Гидравлический расчёт паровой сети (Пример 8.1)

- •8.1.3. Пьезометрический график

- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов

- •8.2.1. Задачи и методика теплового расчёта

- •1. Бесканальные теплопроводы

- •2. Канальные теплопроводы

- •8.2.2. Тепловые потери в тепловых сетях

- •8.2.3. Охлаждение теплоносителя в тепловых сетях

- •8.2.4. Выбор толщины теплоизоляционного слоя

- •Основные требования сНиП 41-03-2003 к выбору параметров tо, τ, tп

- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей

- •8.3.1. Задачи и расчёт на прочность

- •Характеристики стальных трубопроводов для расчёта δ

- •2. Зависимость φ от способа сварки стыковых швов

- •3. Σдоп в стальных трубопроводах, мПа

- •Рекомендуемая длина пролёта при канальной прокладке

- •R2 стали для труб

- •8.3.2. Компенсация температурных расширений

- •Вопросы для самопроверки по разделу 8

- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий

- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения

- •Оценка предельного параметра потока отказов в двухтрубных бесканальных теплопроводах в апб при сроке службы свыше 15 лет

- •Условия резервирования тс

- •9.2. Испытапия в системах теплоснабжения

- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 9

- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение

- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения

- •10.1.1. Задачи и нормативная база энергосбережения

- •10.1.2. Направления энергосбережения

- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения

- •10.2.1. Программное обеспечение группы компаний cSoft

- •10.2.2. Пакет прикладных программ зао «эст»

- •10.2.3. Программно-информационная система «ОптиМет»

- •10.2.4. Пакет прикладных программ «Группы энек»

- •10.2.5. Геоинформационная система Zulu компании «Политерм»

- •10.2.6. Информационно-графическая система «CityCom» ивц «Поток»

- •10.2.7. Графико-информационный комплекс «ТеплоЭксперт» нпп «Теплотэкс»1

- •Вопросы для самопроверки по разделу 10

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий

- •3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ

- •3.4.1. Общие положения

- •Описание лабораторных установок

- •Номинальные характеристики паровых котлов типа де1

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •V. Содержание отчета

- •Приложения к лабораторным работам

- •Приложение 1 лр

- •Алгоритм расчёта паровой котельной в сто

- •Приложение 2 лр

- •Исходные данные для паровой котельной в сто (пример)

- •Приложение 3 лр

- •Алгоритм расчёта паровой котельной в стз

- •Приложение 4 лр

- •Исходные данные для паровой котельной в стз (пример)

- •3.5. Методические указания к проведению практических занятий

- •Практическое занятие 1

- •Задача 1

- •Практическое занятие 2 Задача 2

- •Практическое занятие 3

- •Задача 3

- •Практическое занятие 4

- •Задача 4

- •Практическое занятие 5

- •Задача 5

- •4.Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Общие указания

- •Блок тестов текущего контроля.

- •Блок итогового контроля за первый семестр

- •4.2. Контрольная работа

- •4.2.1. Задание на контрольную работу

- •Исходные данные на контрольную работу

- •4.2.2. Методические указания

- •Паровые турбины для производственно-отопительных и отопительных тэц

- •Паровые котлы для производственно-отопительных и отопительных тэц

- •Водогрейные котлы заводов России

- •Сетевые подогреватели типа псв (Саратовэнергомаш)

- •Сводные данные по контрольной работе.

- •Исходные данные

- •Результаты расчёта (с пвк)

- •Результаты расчёта (с псв)

- •1. Сводные данные по тэц тгк-3 (оао «Мосэнерго») за 2008 г. И тгк-5 за 2007 гг.

- •Сводные данные по огк-1…6 за 2008 г.

- •4.3. Курсовой проект

- •4.3.1. Задание на курсовой проект

- •4.3.2. Методические указания

- •4.3.4. Приложения к кп п.1. Соотношение единиц физических величин

- •П.3. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий (5 этажей и более) qо , Вт/м2

- •П.7. Температура прямой (числитель) и обратной (знаменатель) сетевой воды.

- •Расход пара, кг/с

- •Расход воды, кг/с

- •П.13 Коэффициент k4

- •П.15. Тепловые потери от бесканального двухтрубного теплопровода в ппу-изоляции

- •П.16. Форма таблицы теплового расчета теплоизоляционной конструкции водяных тепловых сетей и конденсатопровода

- •П. 17. Сильфонный компенсатор

- •П.18. Характеристики сильфонных компенсаторов

- •П.19. Компенсирующая способность (lк, мм) и осевые силы (Рк, кН) п-образных компенсаторов * [5]

- •П.20. Расстояния между неподвижными опорами (при канальной и надземной прокладке), м

- •П.21. Характеристики 1 м стальных труб в ппу- изоляции (Альбом 313.Тс-002.000)

- •П.22. Удельная сила трения при бесканальной прокладке трубопроводов в ппу-изоляции, кН/м

- •П.23. Нагрузки на неподвижные опоры (осевые) при установке сильфонных компенсаторов

- •П.24. Неподвижные опоры.

- •4.4. Текущий контроль

- •4.4.1. Тренировочные тесты

- •4.4.2. Вопросы к зачёту

- •4.5. Итоговый контроль

- •4.5.1. Вопросы к экзамену (Часть 1).

- •4.5.2. Вопросы к экзамену (Часть 2).

- •Содержание

7.2. Прокладки тепловых сетей

Трассировка ТС производится в соответствии с генпланом промплощадки предприятия или района застройки с учётом материалов геодезической съемки, плана существующих и намечаемых к строительству надземных и подземных коммуникаций и сооружений, данных геологических изысканий о характеристике грунтов и высоте грунтовых вод. Магистрали необходимо прокладывать по центрам концентрации тепловых нагрузок, минимизируя длину магистральных и распределительных теплопроводов и объем работ по их строительству.

При этом должен быть обеспечен нормативный уровень надёжности и качества теплоснабжения потребителей, а также эксплуатационной безопасности ТС. В частности, запрещена совместная прокладка ТС с кислородопроводами, газопроводами, трубопроводами сжатого воздуха с давлением выше 1,6 МПа, трубопроводами легко воспламеняющихся и ядовитых сред, фекальной и ливневой канализации. Выбранное направление трассы ТС с учетом норм приближения к сооружениям и смежным коммуникациям наносится на план геодезической съемки. Прокладка ТС бывает надземной и подземной.

Надземная прокладка

Надземная прокладка применяется при строительстве ТС предприятий, где технологическая целесообразность превалирует над внешним восприятием, а также вне зоны жилой застройки городов. Надземные теплопроводы обычно прокладываются на отдельно стоящих опорах (низких или высоких), вантовых конструкциях и эстакадах. Прокладка на низких опорах применяется в основном для магистральных теплопроводов на участке от ИТ до зоны промышленной или гражданской застройки. При этом между изолированной поверхностью теплопровода и поверхностью земли просвет должен быть не менее 0,35 м, если ширина группы труб теплопровода не превышает 1,5 м, а если превышает 1,5 м – просвет должен быть не менее 0,5 м.

Высокие отдельно стоящие опоры могут выполняться жесткими, гибкими и качающимися. Материалы для мачт выбираются в зависимости от типа и назначения прокладки.

Водяные, паровые и конденсатные сети и другие трубопроводы предприятий обычно прокладываются совместно на эстакадах. Расстояния между железобетонными или металлическими стойками эстакад принимают равными от 6 до 24 м. Пролёты между стойками перекрывают железобетонными балками, на которых раскладывают траверсы, приваренные к стойкам. Масса трубопровода с теплоносителем воспринимается подвижными опорами. Опоры труб большого диаметра устанавливают над стойками, а малого диаметра на траверсах.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов обеспечивается с помощью гибких компенсаторов и самокомпенсации (углы поворота, участки подъёма и опускания труб). Для фиксирования трубопроводов от воздействия температурных нагрузок и усилий от внутреннего давления устанавливают неподвижные опоры, а компенсаторы – между ними.

Подземная прокладка

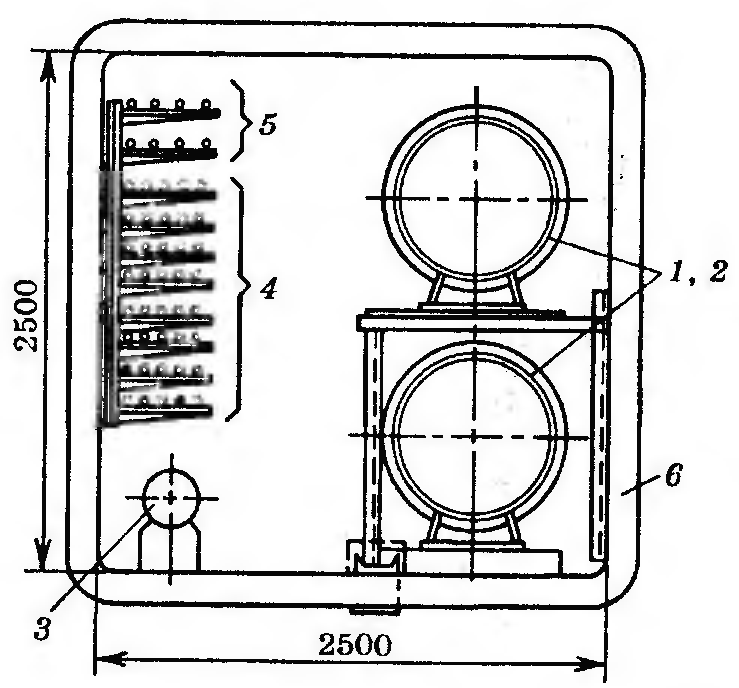

В ТС наибольшее применение получили подземные теплопроводы. Они делятся на две группы - канальные и бесканальные. В канальных теплопроводах изоляционная конструкция разгружена от внешних нагрузок стенками канала. В бесканальных теплопроводах изоляционная конструкция испытывает нагрузку грунта. Каналы бывают проходными, полупроходными и непроходными ( рис 7.2). Они представляют собой сборные железобетонные конструкции. Работы по прокладке и сборке теплопроводов производятся с помощью экскаваторов и подъемно-транспортных машин, что существенно сокращает сроки и стоимость строительства ТС.

|

|

|

а) Проходной канал (тоннель) 1, 2 – обратный и подающий трубопроводы; 3 – водопровод; 4 – кабели связи; 5 – силовые кабели (до 10 кВ); 6 – стенка канала |

б) Полупроходной канал 1 – Ребристый блок перекрытия; 2 – стеновой блок; 3 – блок днища; 4 – бетонная подготовка; 5 –подготовка из щебёнки; 6 - опорные плиты |

в) Непроходной канал 1 – трубопровод; 2 - антикоррозионное покрытие; 3 - теплоизоляционный слой; 4 – защитное покрытие (сетка) |

Рис. 7.2. Типы каналов подземной прокладки

Из всех подземных теплопроводов наиболее надежными, но и более дорогими являются теплопроводы в проходных каналах (рис 7.2 а). Их основное преимущество заключается в возможности постоянного доступа к ТС для эксплуатационного обслуживания и ремонта. Применяются они на выводах ИТ и магистральных участках теплопроводов промплощадок крупных предприятий и городов.

При этом в общем проходном канале прокладываются все трубопроводы производственного назначения (паропроводы, водоводы, воздуховоды и др.) и инженерных сетей города, за исключением указанных ранее. Высота канала в свету не должна быть меньше 1,8 м, а ширина прохода для обслуживания – 0,7 м. Канал (городской тоннель) обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией для поддержания температуры воздуха в каналах не выше 40°С (при ремонтных работах не выше 33 °С), электрическим освещением низкого напряжения (до 30 В), оборудованием для быстрого отвода воды из канала в канализацию.

Если количество параллельно прокладываемых трубопроводов невелико (2-4), но к ним необходим постоянный доступ, теплопроводы прокладываются в полупроходных каналах (рис 7.2 б). Габариты таких каналов выбирают из условия прохода по ним человека в полусогнутом состоянии. Высота в свету в них должна быть не менее 1,4 мм.

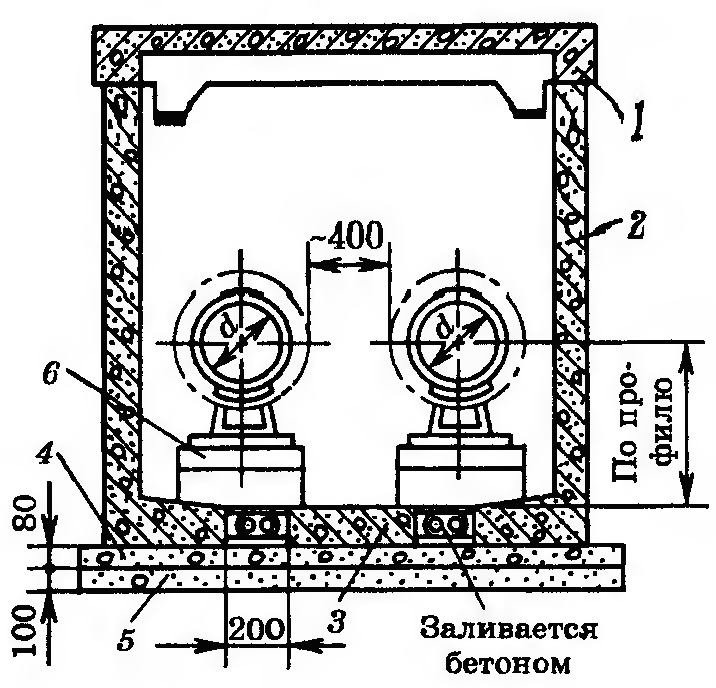

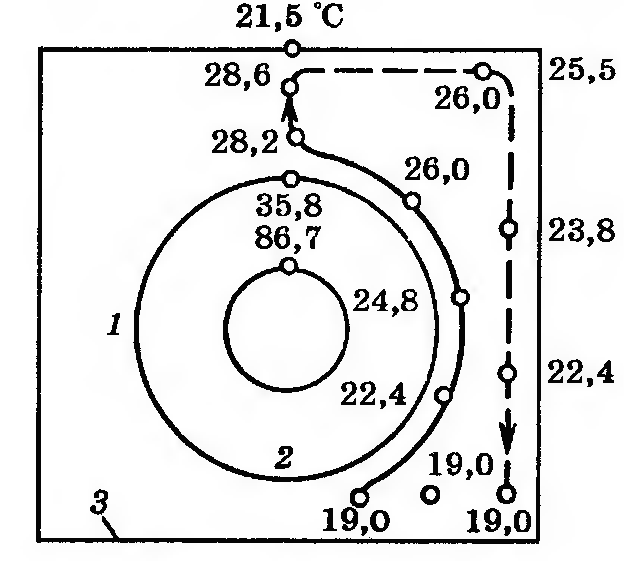

Наиболее широкое применение получила прокладка ТС в непроходных каналах (рис 7.2 в). Наличие свободного объёма в канале по сравнению с бесканальным теплопроводом обеспечивает условия для высыхания тепловой изоляции, что снижает тепловые потери и уменьшает опасность химической и электрохимической наружной коррозии подземного теплопровода (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Температура воздуха в ячейке непроходного канала

1 – воздушный зазор; 2 – слой изоляции; 3 – внутренняя поверхность канала

Обычно глубина заложения теплопровода от перекрытия до поверхности земли составляет не менее 0,5м. Для облегчения опорожнения и дренажа теплопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002.

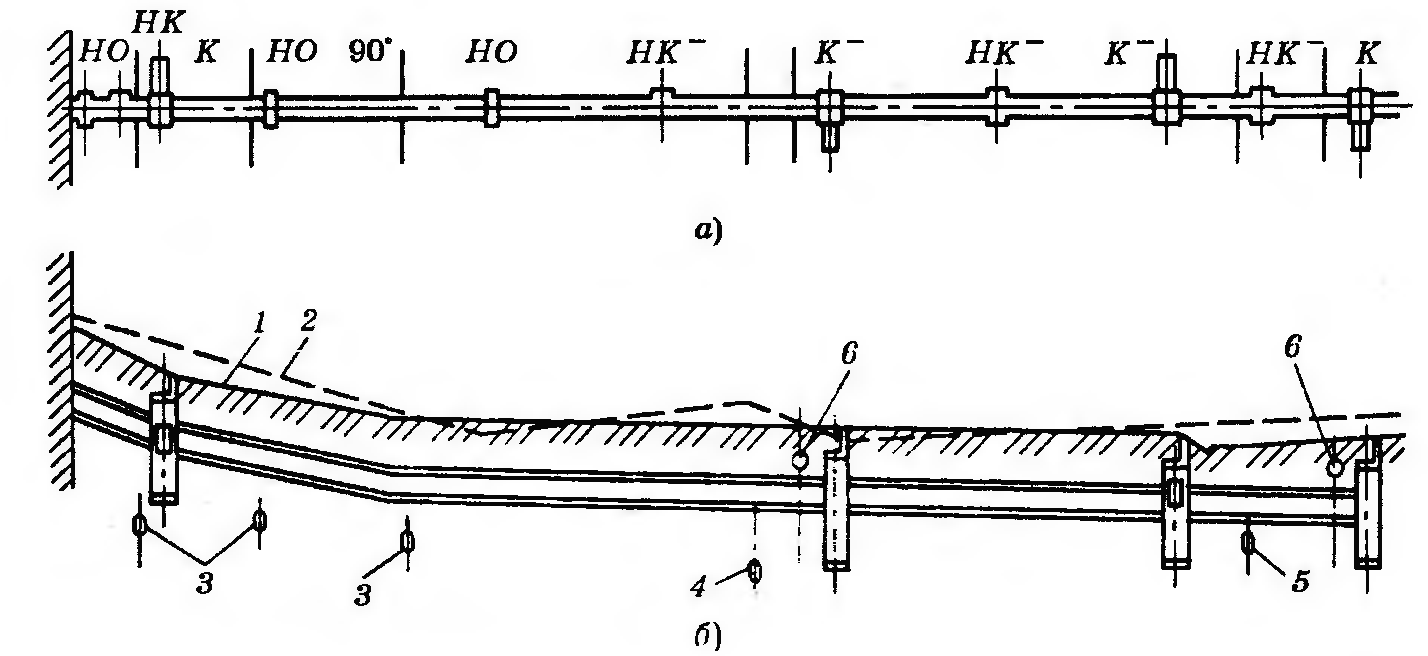

На рис. 7.4 для иллюстрации применения строительных конструкций ТС приведена трасса и профиль подземного теплопровода в непроходном канале.

Рис. 7.4. План трассы (а) и профиль теплопровода (б) в непроходном канале

К – камера; НК – ниша компенсатора; НО – неподвижная опора; 1 – черные отметки земли; 2 – планировочные отметки земли; 3 – водосток; 4 – канализация; 5 – водопровод; 6 – электрокабель

В местах установки задвижек, дренажной и другой арматуры с целью обслуживания строятся подземные камеры К высотой в свету не менее 1,8-2,0 м с выходными люками (не менее двух). В днище камеры должны быть приямки для сбора, спуска и откачки дренажных вод. На магистралях с Dу ≥ 500 мм, оборудованных крупногабаритными задвижками с электроприводом, вместо камер вне проезжей части дорог строятся надземные павильоны.

На прямых участках теплопроводов с П-образными компенсаторами сооружаются ниши НК с выносом в одну или обе стороны. Участок самокомпенсации (с углом поворота 90 °) ограничивается с двух сторон неподвижными опорами НО. На прямых участках установка НО предпочтительна в камерах К.

При прокладке канала ниже уровня грунтовых вод необходимо предусматривать попутный дренаж с уклоном не менее 0,003. Для попутного дренажа применяются трубы со сборными элементами или трубофильтры из крупнопористого бетона.

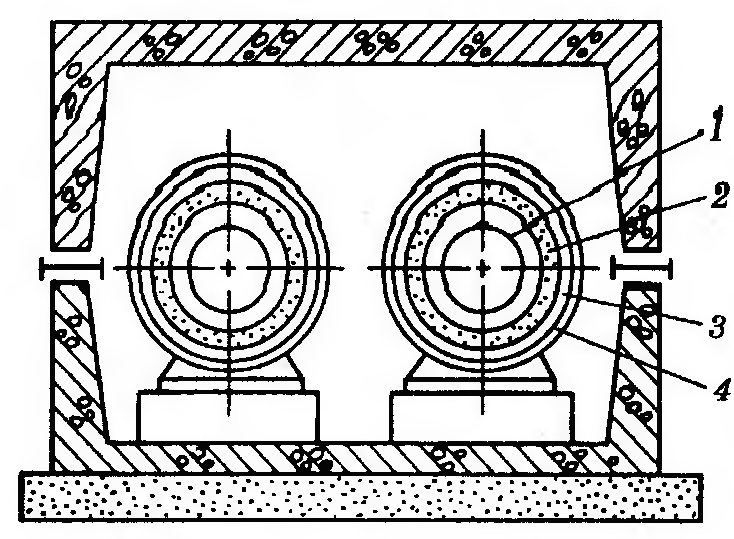

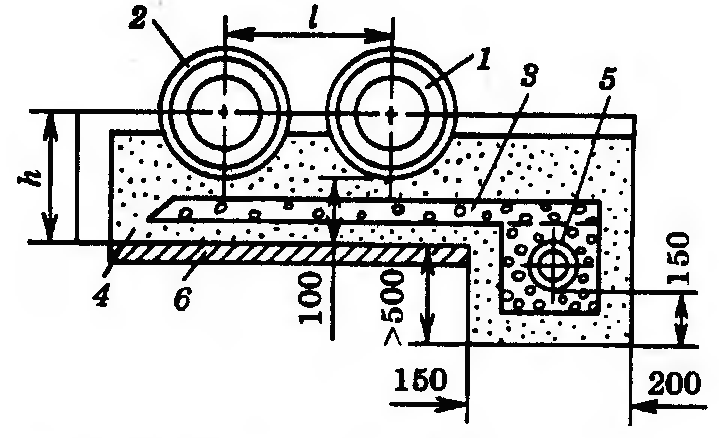

Достаточно широкое распространение получили бесканальные теплопроводы (рис. 7.5), поскольку инвестиции в их строительство меньше, чем в канальные теплопроводов.

Рис. 7.5. Двухтрубный бесканальный теплопровод

1 – слой изоляции подающего трубопровода; 2 – гидроизоляционная оболочка обратного трубопровода; 3 – гравийный фильтр; 4 – песчаный фильтр; 5 – дренажный трубопровод; 6 – бетонное основание (при слабых грунтах)

В современных условиях строительство бесканальных теплопроводов производится с применением изолированных трубопроводов заводской готовности и полностью механизировано. На строительство ТС доставляют изолированные трубы длиной до 12 м. Теплоизоляционная конструкция (ТИК) представляет собой слой ячеистого пенополимерного материала 1 (пенополиуретан ППУ, пенопласт ФФ и т.п.) и гидроизоляционной полиэтиленовой оболочки 2, которые наносятся на трубу в заводских условиях. Средняя теплопроводность пенополимеров составляет 0,03-0,06 Вт/(м·К), что существенно ниже теплопроводности армопенобетона, битумоперлита и др.

Слабый грунт с несущей способностью менее 0,15 МПа заменяют песчаной засыпкой 4 на бетонном основании 6, а при прокладке теплопровода ниже уровня грунтовых вод предусматривается попутный дренаж 5, за исключением трубопроводов в полиэтиленовой оболочке.

Следует иметь в виду, что при бесканальной прокладке часть участков прокладывается в каналах (отводы от коллектора ИТ, вводы в ИТП и ЦТП, пересечения с проезжей частью автодорог и т.п.). При компенсации температурных расширений с помощью П-, Г-, Z-образных компенсаторов и углов поворота необходимо использовать амортизирующие прокладки или каналы.