- •140100.62.3 – Промышленная теплоэнергетика

- •Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •Место дисциплины в учебном процессе.

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •Введение (2 часа)

- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение (24 часов)

- •1.1. Назначение и структура тэк (6 часов)

- •1.2. Эффективность теплофикации (18 часов)

- •Раздел 2. Тепловое потребление (24 часа)

- •2.1. Круглогодовое теплопотребление (6 часов)

- •2.2. Сезонное теплопотребление (6 часов)

- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок (6 часов)

- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц (6 часов)

- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий (28 часов)

- •3.1. Тэц (10 часов)

- •3.2. Котельные и аст (12 часов)

- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий (6 часов)

- •Раздел 4. Оборудование теплоподготовительных установок (14 часа)

- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий (28 часа)

- •5.2. Водяные системы теплоснабжения (12 часов)

- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения (4 часов)

- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты (24 часов)

- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты (8 часов)

- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления (8 часов)

- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке (8 часов)

- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей (16 часов)

- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей (28 часов)

- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов (8 часов)

- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей (8 часов)

- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий (28 часов)

- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения (12 часов)

- •9.2. Испытания в системах теплоснабжения (6 часов)

- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения (10 часов)

- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение (24 часа)

- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения (12 часов)

- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения (10 часов)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •Тематический план лекций для студентов заочной формы обучения

- •2.3. Структурно – логическая схема дисциплины

- •2.4. Временной график изучения дисциплины

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Лабораторные работы

- •2.5.2. Практические занятия

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •Для допуска к экзамену необходимо набрать 60 баллов.

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект1 введение

- •Раздел 1. Тэк и теплоснабжение

- •1.1. Назначение и структура тэк

- •1.2. Энергетическая эффективность теплофикации

- •Удельные показатели тепловой экономичности тэц рао «еэс России»2

- •Вопросы для самопроверки по разделу 1

- •Раздел 2. Тепловое потребление

- •2.1. Круглогодовое теплопотребление

- •2.1.1. Технологическая нагрузка

- •Удельное теплопотребление по видам продукции

- •2.1.2. Нагрузка горячего водоснабжения.

- •2.2. Сезонное теплопотребление

- •2.2.1. Нагрузка отопления

- •2.2.2. Нагрузка вентиляции

- •Погрешность расчёта при замене t на t

- •2.3. Интегральный график тепловых нагрузок

- •2.4. Коэффициент теплофикации и выбор основного оборудования тэц

- •Зависимость от

- •Вопросы для самопроверки по разделу 2

- •Раздел 3. Источники теплоснабжения предприятий

- •3.1.1. Паротурбинные тэц

- •Основные технические характеристики турбин типа пт-140/165-130/15 утз

- •3.1.2. Газотурбинные и парогазовые тэц

- •3.1.2.1. Газотурбинные тэц

- •Основные технические характеристики гту энергоблоков гт и пг тэц

- •3.1.2.2. Парогазовые тэц

- •Основные технические характеристики оборудования пгу-325

- •Основные технические характеристики гту и пгу зарубежных фирм

- •Годовые характеристики пг тэц с ку

- •3.1.3. Сопоставление основных тэп действующих тэц России

- •Основные тэп тэц России за 2005 г.

- •3.1.4. Атомные тэц

- •3.2. Котельные и аст

- •3.3. Теплоутилизационные установки предприятий

- •Использование вэр в промышленности ссср (1990 г)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 3

- •Раздел 4. Оборудование тпу

- •4.1. Теплобменное оборудование

- •4.2. Оборудование конденсатных систем

- •4.3.Водоподготовительные установки (впу)

- •Вопросы для самопроверки по разделу 4

- •Раздел 5. Системы теплоснабжения предприятий

- •5.1. Паровые системы теплоснабжения

- •5.2. Водяные системы теплоснабжения

- •5.2.1. Закрытые водяные системы теплоснабжения

- •5.2.2. Открытые водяные системы теплоснабжения

- •5.3. Системы дальнего теплоснабжения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 5

- •Раздел 6. Регулирование отпуска теплоты

- •6.1. Методы регулирования отпуска теплоты

- •6.1.1. Классификация методов регулирования

- •6.1.2. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов

- •6.2. Центральное регулирование по нагрузке отопления

- •6.2.1. Центральное регулирование однородной нагрузки

- •6.2.2. Центральное регулирование разнородной нагрузки

- •6.3. Центральное регулирование по совмещённой нагрузке

- •Вопросы для самопроверки по разделу 6

- •Раздел 7. Конструкции тепловых сетей

- •7.1. Схемы тепловых сетей

- •7.2. Прокладки тепловых сетей

- •7.3. Оборудование тепловых сетей

- •Вопросы для самопроверки по разделу 7

- •Раздел 8. Методы расчёта тепловых сетей

- •8.1. Гидравлический расчёт и гидравлический режим

- •8.1.1. Задачи гидравлического расчёта

- •Теоретические основы, особенности и порядок расчёта

- •Коэффициенты местных сопротивлений

- •Примеры расчёта эквивалентных длин в водяных тс

- •Гидравлический расчёт паровой сети (Пример 8.1)

- •8.1.3. Пьезометрический график

- •8.2. Тепловой расчёт теплопроводов

- •8.2.1. Задачи и методика теплового расчёта

- •1. Бесканальные теплопроводы

- •2. Канальные теплопроводы

- •8.2.2. Тепловые потери в тепловых сетях

- •8.2.3. Охлаждение теплоносителя в тепловых сетях

- •8.2.4. Выбор толщины теплоизоляционного слоя

- •Основные требования сНиП 41-03-2003 к выбору параметров tо, τ, tп

- •8.3. Основы расчёта на прочность тепловых сетей

- •8.3.1. Задачи и расчёт на прочность

- •Характеристики стальных трубопроводов для расчёта δ

- •2. Зависимость φ от способа сварки стыковых швов

- •3. Σдоп в стальных трубопроводах, мПа

- •Рекомендуемая длина пролёта при канальной прокладке

- •R2 стали для труб

- •8.3.2. Компенсация температурных расширений

- •Вопросы для самопроверки по разделу 8

- •Раздел 9. Эксплуатация систем теплоснабжения предприятий

- •9.1. Надёжность и качество теплоснабжения

- •Оценка предельного параметра потока отказов в двухтрубных бесканальных теплопроводах в апб при сроке службы свыше 15 лет

- •Условия резервирования тс

- •9.2. Испытапия в системах теплоснабжения

- •9.3. Служба эксплуатации системы теплоснабжения

- •Вопросы для самопроверки по разделу 9

- •Раздел 10. Энергосбережение и программное обеспечение

- •10.1. Энергосбережение в системах теплоснабжения

- •10.1.1. Задачи и нормативная база энергосбережения

- •10.1.2. Направления энергосбережения

- •10.2. Программное обеспечение для систем теплоснабжения

- •10.2.1. Программное обеспечение группы компаний cSoft

- •10.2.2. Пакет прикладных программ зао «эст»

- •10.2.3. Программно-информационная система «ОптиМет»

- •10.2.4. Пакет прикладных программ «Группы энек»

- •10.2.5. Геоинформационная система Zulu компании «Политерм»

- •10.2.6. Информационно-графическая система «CityCom» ивц «Поток»

- •10.2.7. Графико-информационный комплекс «ТеплоЭксперт» нпп «Теплотэкс»1

- •Вопросы для самопроверки по разделу 10

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий

- •3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ

- •3.4.1. Общие положения

- •Описание лабораторных установок

- •Номинальные характеристики паровых котлов типа де1

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Описание лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •V. Содержание отчета

- •Приложения к лабораторным работам

- •Приложение 1 лр

- •Алгоритм расчёта паровой котельной в сто

- •Приложение 2 лр

- •Исходные данные для паровой котельной в сто (пример)

- •Приложение 3 лр

- •Алгоритм расчёта паровой котельной в стз

- •Приложение 4 лр

- •Исходные данные для паровой котельной в стз (пример)

- •3.5. Методические указания к проведению практических занятий

- •Практическое занятие 1

- •Задача 1

- •Практическое занятие 2 Задача 2

- •Практическое занятие 3

- •Задача 3

- •Практическое занятие 4

- •Задача 4

- •Практическое занятие 5

- •Задача 5

- •4.Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Общие указания

- •Блок тестов текущего контроля.

- •Блок итогового контроля за первый семестр

- •4.2. Контрольная работа

- •4.2.1. Задание на контрольную работу

- •Исходные данные на контрольную работу

- •4.2.2. Методические указания

- •Паровые турбины для производственно-отопительных и отопительных тэц

- •Паровые котлы для производственно-отопительных и отопительных тэц

- •Водогрейные котлы заводов России

- •Сетевые подогреватели типа псв (Саратовэнергомаш)

- •Сводные данные по контрольной работе.

- •Исходные данные

- •Результаты расчёта (с пвк)

- •Результаты расчёта (с псв)

- •1. Сводные данные по тэц тгк-3 (оао «Мосэнерго») за 2008 г. И тгк-5 за 2007 гг.

- •Сводные данные по огк-1…6 за 2008 г.

- •4.3. Курсовой проект

- •4.3.1. Задание на курсовой проект

- •4.3.2. Методические указания

- •4.3.4. Приложения к кп п.1. Соотношение единиц физических величин

- •П.3. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий (5 этажей и более) qо , Вт/м2

- •П.7. Температура прямой (числитель) и обратной (знаменатель) сетевой воды.

- •Расход пара, кг/с

- •Расход воды, кг/с

- •П.13 Коэффициент k4

- •П.15. Тепловые потери от бесканального двухтрубного теплопровода в ппу-изоляции

- •П.16. Форма таблицы теплового расчета теплоизоляционной конструкции водяных тепловых сетей и конденсатопровода

- •П. 17. Сильфонный компенсатор

- •П.18. Характеристики сильфонных компенсаторов

- •П.19. Компенсирующая способность (lк, мм) и осевые силы (Рк, кН) п-образных компенсаторов * [5]

- •П.20. Расстояния между неподвижными опорами (при канальной и надземной прокладке), м

- •П.21. Характеристики 1 м стальных труб в ппу- изоляции (Альбом 313.Тс-002.000)

- •П.22. Удельная сила трения при бесканальной прокладке трубопроводов в ппу-изоляции, кН/м

- •П.23. Нагрузки на неподвижные опоры (осевые) при установке сильфонных компенсаторов

- •П.24. Неподвижные опоры.

- •4.4. Текущий контроль

- •4.4.1. Тренировочные тесты

- •4.4.2. Вопросы к зачёту

- •4.5. Итоговый контроль

- •4.5.1. Вопросы к экзамену (Часть 1).

- •4.5.2. Вопросы к экзамену (Часть 2).

- •Содержание

1.2. Энергетическая эффективность теплофикации

Теплофикацией называется форма централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии (ТЭ и ЭЭ), которая осуществляется на тепловых электростанциях, называемых теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).

Энергетическая эффективность теплофикации оценивается по экономии топлива, получаемой при сопоставлении её со схемой раздельного производства ТЭ в крупной котельной (котельных) и ЭЭ на конденсационной электростанции (КЭС). Идеальные циклы КЭС, котельной и ТЭЦ (оборудованной паровыми турбинами с противодавлением), в схемах раздельного и комбинированного энергоснабжения представлены на рис. 1.4 в Ts-диаграмме [3].

|

|

|

КЭС |

Котельная |

ТЭЦ |

Рис. 1.4. Идеальные циклы производства ТЭ и ЭЭ в схемах раздельного и комбинированного энергоснабжения

На циклах приведены основные энергетические характеристики КЭС, котельной и ТЭЦ, кДж/кг:

q

,

q

,

q и q

и q -

удельный подвод теплоты на КЭС, в

районной котельной (РК) и на ТЭЦ, кДж/кг;

-

удельный подвод теплоты на КЭС, в

районной котельной (РК) и на ТЭЦ, кДж/кг;l

и l

и l - удельная работа цикла на КЭС и ТЭЦ,

кДж/кг;

- удельная работа цикла на КЭС и ТЭЦ,

кДж/кг;q

и

q

и

q -

удельный отвод теплоты в конденсатор

на КЭС и тепловому потребителю в

котельной и на ТЭЦ, кДж/кг;

-

удельный отвод теплоты в конденсатор

на КЭС и тепловому потребителю в

котельной и на ТЭЦ, кДж/кг;еxq - удельная эксергия теплоты для теплового потребителя, т.е. та часть возможной работы цикла, которая не реализована вследствие необходимости производства теплоты на ТЭЦ при давлении pт > pк, кДж/кг.

Рис. 1.4 наглядно иллюстрирует условие сопоставимости обеих схем, т.е. обеспечение одинакового отпуска ТЭ (QТ, кВт) и ЭЭ (Э, кВт) в тепловые и электрические сети при соответствующих расходах топлива на КЭС (ВКЭС), в котельной (ВК) и на ТЭЦ (ВТЭЦ). Следовательно, экономия топлива при теплофикации составит, кг/с

ΔB = (ВКЭС + ВК) - ВТЭЦ. (1.1)

Анализ уравнения (1.1) можно производить с использованием энергетических или эксергетических характеристик, что по существу не меняет результаты анализа. Поскольку в технической отчётности котельных, КЭС и ТЭЦ используются энергетические характеристики, они и будут использованы в дальнейшем.

Наиболее проста

и наглядна оценка экономии топлива при

теплофикации по коэффициенту

полезного использования топлива (КПИТ)

нетто η![]() ,

представляющему

собой отношение полезного отпуска ТЭ

и (или) ЭЭ к теплоте использованного

топлива ВQ

,

представляющему

собой отношение полезного отпуска ТЭ

и (или) ЭЭ к теплоте использованного

топлива ВQ![]() ,

где Q

- низшая удельная теплота сгорания

топлива, кДж/кг. Тогда с некоторыми

упрощениями коэффициент полезного

использования топлива нетто для КЭС,

котельной и ТЭЦ (рис. 1.4) можно представить

в виде (КПИТ – в долях единицы)

,

где Q

- низшая удельная теплота сгорания

топлива, кДж/кг. Тогда с некоторыми

упрощениями коэффициент полезного

использования топлива нетто для КЭС,

котельной и ТЭЦ (рис. 1.4) можно представить

в виде (КПИТ – в долях единицы)

η![]() = Э / (ВКЭС

Q

)

= η

= Э / (ВКЭС

Q

)

= η![]() η

η![]() η

η![]() η

η![]() η

η![]() (1-φ

(1-φ![]() )

= η

)

= η![]() (1-φ

),

(1.2)

(1-φ

),

(1.2)

η![]() = QТ

/ (ВК

Q

)

= η

= QТ

/ (ВК

Q

)

= η![]() η

η![]() (1- φ

(1- φ![]() )

= η

)

= η![]() (1- φ

),

(1.3)

(1- φ

),

(1.3)

η![]() = (Э+ QТ)

/ (ВТЭЦ

Q

)

≈ η

= (Э+ QТ)

/ (ВТЭЦ

Q

)

≈ η![]() η

η![]() η

η![]() (1-φ

(1-φ![]() )

= η

)

= η![]() (1-φ

),

(1.4)

(1-φ

),

(1.4)

где η , η , η - КПД брутто котлов КЭС, РК и ТЭЦ; η , η , η - коэффициент теплового потока КЭС, РК и ТЭЦ; η - термический КПД цикла Ренкина (с учётом регенеративного подогрева питательной воды); η - внутренний относительный КПД паровых турбин; η , η - электромеханический КПД (произведение механического КПД на КПД электрогенератора) КЭС и ТЭЦ; φ , φ , φ - относительный расход энергии (ЭЭ и ТЭ) на собственные нужды КЭС, РК и ТЭЦ; η , η , η - КПИТ брутто КЭС, РК и ТЭЦ.

В таблице 1.4 приведены ориентировочные значения КПИТ брутто и нетто КЭС, РК и ТЭЦ (в долях единицы), полученные с использованием данных годовых отчётов действующих электростанций ОГК и ТГК1 в зависимости от начальных параметров пара и вида сжигаемого топлива (Приложение 1.КР).

Таблица 1.4

КПИТ брутто и нетто КЭС, РК и ТЭЦ

Показатель |

Энерго-источник |

Начальные параметры пара и вид топлива* |

|||||

12,75 МПа, 555 ° С |

12,75 МПа, 540/540 ° С |

23,5 МПа, 540/540 ° С |

|||||

ГМ |

Т |

ГМ |

Т |

ГМ |

Т |

||

КПИТ брутто |

КЭС |

|

|

0,386 |

0,374 |

0,420 |

0,407 |

РК |

0,892 |

0,853 |

0,892 |

0,853 |

0,892 |

0,853 |

|

ТЭЦ** |

0,896 |

0,867 |

0,897 |

0,868 |

0,898 |

0,869 |

|

КПИТ нетто |

КЭС |

|

|

0,363 |

0,342 |

0,409 |

0,383 |

РК |

0,865 |

0,814 |

0,865 |

0,814 |

0,865 |

0,814 |

|

ТЭЦ** |

0,865 |

0,824 |

0,861 |

0,820 |

0,857 |

0,817 |

|

* ГМ – газомазутное, Т – твёрдое. ** При теплофикационной выработке ЭЭ (при работе по тепловому графику) |

|||||||

Данные таблицы 1.4 показывают, что теплофикация обеспечивает более эффективное использование ТЭР в целом по ТЭК России. Обусловлено это отсутствием в турбинах с противодавлением типа Р холодного источника (конденсатора) с потерями в нём или сведением их к минимуму в турбинах с регулируемым отбором и конденсацией преимущественно типа ПТ и Т (за счёт минимизации пропуска пара в конденсатор и утилизации его теплоты для подогрева сетевой, добавочной или подпиточной воды).

Однако при этом необходимо обеспечить достаточно стабильный отпуск теплоты от ТЭЦ в суточном, сезонном и годовом разрезе. К сожалению, даже на промышленных ТЭЦ с трёхсменным режимом теплопотребления эта задача трудновыполнима, о чём свидетельствуют графики теплопотребления по предприятиям различных отраслей промышленности (рис. 1.5).

|

|

Рис. 1.5. Осреднённые графики технологического теплопотребления предприятий различных отраслей промышленности (1 – нефтехимической, 2 – химической, 3 – нефтеперерабатывающей, 4 – целлюлозно-бумажной, 5 – чёрной металлургии, 6 - цветной металлургии, 7 – машиностроительной и лёгкой) |

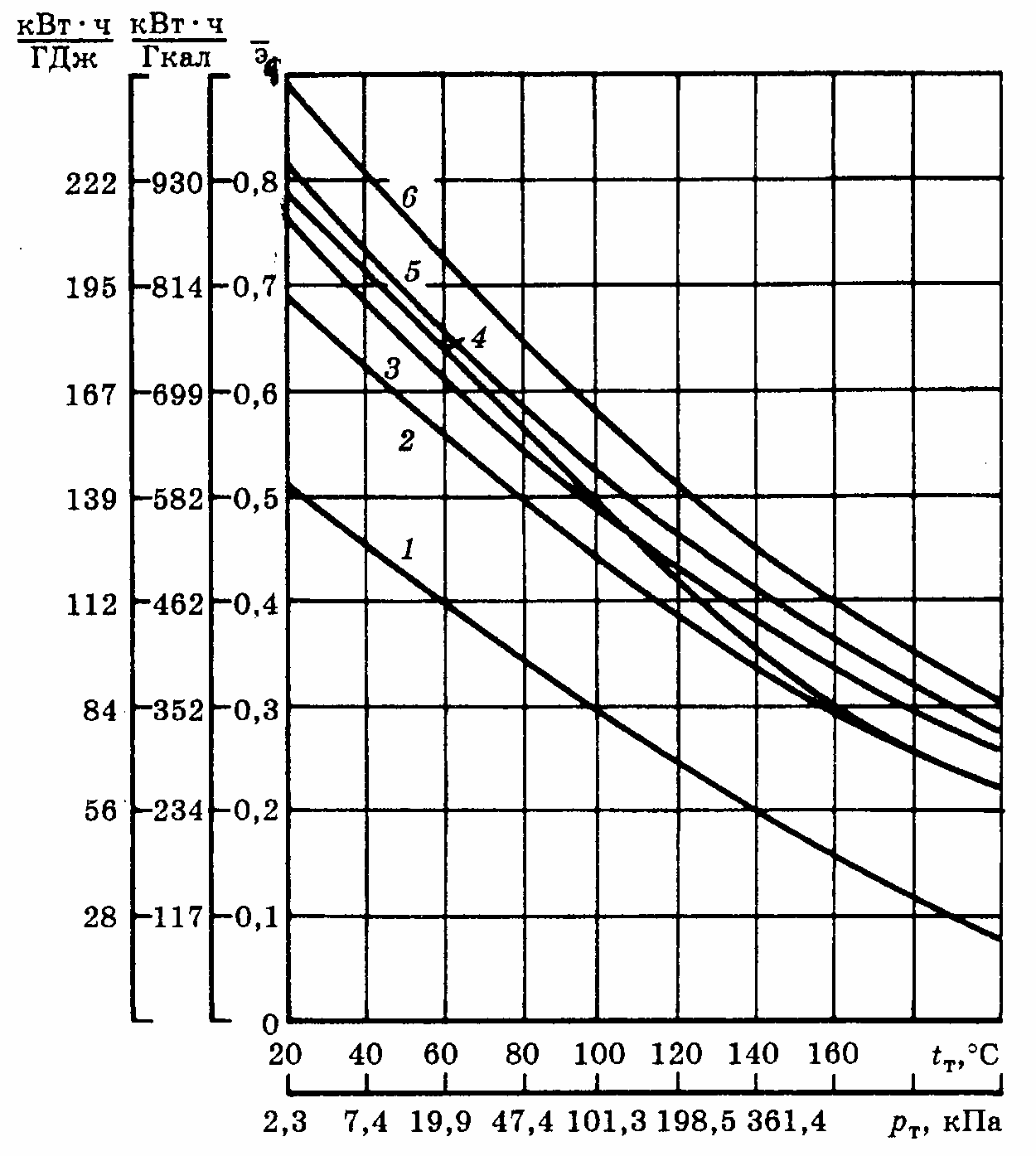

Рис. 1.6. Удельная теплофикационная выработка электроэнергии (начальные параметры пара на ТЭЦ: 1 – 3,5 МПа, 435 °С; 2 – 8,83 МПа, 535 °С; 3 – 12,75 МПа, 555 °С; 4 – 12,75 МПа, 540 / 540 °С; 5 – 16,7 МПа, 540 / 540 °С; 6 - 23,5 МПа, 540 / 540 °С) |

Обычно на промышленно-отопительных ТЭЦ устанавливают по 3-5 турбин типа ПТ и Т в зависимости от расчётного отпуска теплоты по технологическому пару и сетевой воде. На таких ТЭЦ летняя нагрузка по сетевой воде может составлять всего 20-25 % от расчётной при одновременном снижении нагрузки по технологическому пару. Выработка ЭЭ на пониженном теплопотреблении оказывается недостаточной для обеспечения потребностей предприятия. В результате летний режим вынужденно сопровождается значительной конденсационной выработкой ЭЭ (Э ) с η , значение которого сближается с η , что приводит к снижению эффективности теплофикации.

Поэтому в годовых отчётах ТЭЦ наряду с общей выработкой электроэнергии Э принято выделять теплофикационную выработку ЭТ, которая соответствует требуемому отпуску теплоты QТ при отсутствии потерь теплоты в конденсаторе, а также конденсационную выработку теплоты Э , которая необходима по условиям обеспечения требуемых электрических нагрузок предприятия и энергосистемы и вырабатывается на потоке пара, поступающего в конденсатор. ТЭЦ работает по тепловому графику нагрузок, если Э = 0, или по электрическому (диспетчерскому) графику нагрузок, если Э > 0. Т.е. в общем случае

Э

= ЭТ

+ Э

=

э![]() Q

Q![]() + Э

,

(1.5)

+ Э

,

(1.5)

где э = ЭТ / QТ - удельная теплофикационная выработка ЭЭ, (кВт·ч)/ГДж., которая является важным показателем эффективности теплофикации (рис. 1.6) [1].

Чем больше э (ЭТ), тем выше эффективность теплофикации. При этом уровень экономии топлива тем значительнее, чем совершеннее котлотурбинное оборудование ТЭЦ и, в частности, выше начальные параметры пара перед турбинами и температура регенеративного подогрева питательной воды перед котлами, а также ниже давление пара в регулируемом отборе (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Удельная теплофикационная выработка электроэнергии

э |

Тип турбины (группа начальных параметров пара на рис. В.6) |

|||||

Р-102/107-130/15 (3) |

ПТ-140/165-130/15 (3) |

Т-185/220-130 (3) |

Т-180/210-130 (4) |

Т-250/300-240 (6) |

||

П-отбор |

Т-отборы |

|||||

(кВт·ч)/ГДж |

69,4 |

76,4 |

148,8 |

152,4 |

159,2 |

170,6 |

(кВт·ч)/Гкал |

291 |

320 |

623 |

638 |

667 |

714 |

(кВт·ч)/(кВт·ч) |

0,250 |

0,275 |

0,536 |

0,549 |

0,573 |

0,614 |

Сопоставление данных рис. 1.6 и табл. 1.5 свидетельствует о следующем:

Рис. 1.6 описывает качественные закономерности, но точные значения э устанавливаются по результатам расчёта тепловой схемы ТЭЦ на рассматриваемом режиме.

Повышение начальных параметров и применение промежуточного перегрева пара сопровождается ростом э . Так в турбинах с промежуточным перегревом пара Т-180/210-130 и Т-250/230-240 переход с докритического (12,75 МПа) на сверхкритическое давление (23, 5 МПа) приводит к росту э со 159,2 до 170,6 (кВт·ч)/ГДж или с 667 до 714 (кВт·ч)/Гкал, т.е. на 7 %.

Повышение давления пара в регулируемом отборе приводит к снижению э . Например, в турбине ПТ-140/165-130/15 э для П-отбора с давлением 1,5 МПа и Т-отборов со средним давлением 0,12 МПа составляет 76,4 и 148,8 (кВт·ч)/ГДж или 320 и 623 (кВт·ч)/Гкал, т.е. отличается в 1,95 раза.

Детальный анализ

влияния различных факторов на экономию

топлива при теплофикации обычно

производится с использованием удельных

расходов условного топлива1

(УТ) для КЭС, котельных и ТЭЦ. Методика

их расчёта подробно изложена в основном

учебнике по изучаемой дисциплине [1] и

ряде др. учебников. В основе этой методики

лежит «Физический метод», в соответствии

с которым вся

экономия от теплофикации относится на

ЭЭ. Наиболее

полная версия этого метода представлена

в РД 34.08.552-932.

В соответствии с ним общий расход УТ на

ТЭЦ В![]() распределяется

между отпущенной ЭЭ (В

распределяется

между отпущенной ЭЭ (В![]() )

и ТЭ (ВТ),

т.е.

)

и ТЭ (ВТ),

т.е.

В

= В

+ ВТ

= (В![]() + В

+ В![]() )

+ ВТ

= b

Э

+ b

Q

,

(1.6)

)

+ ВТ

= b

Э

+ b

Q

,

(1.6)

где В и В - расход топлива на теплофикационную и конденсационную выработку ЭЭ; b и b - средневзвешенные значения удельного расхода условного топлива на отпуск ЭЭ и ТЭ.

При этом b и b рассчитывается по формулам, кг/ГДж (кг/Гкал)

b

= 103/

(Q![]() η

)

= 34,12 / η

(= 142,9

/ η

),

(1.7)

η

)

= 34,12 / η

(= 142,9

/ η

),

(1.7)

b = (b Э + b Э )/Э = b эТ + b (1 - эТ), (1.8)

где η - по формуле (1.4) или для предварительной оценки принимается по табл. 1.4 (т.е. b соответствует режиму работы ТЭЦ без конденсационной выработки ЭЭ); эТ = ЭТ / Э и эК = 1 - эТ = ЭК / Э – доли теплофикационной и конденсационной выработки ЭЭ на ТЭЦ; b и b – удельные расходы условного топлива на отпуск ЭЭ по теплофикационному и конденсационному циклу, рассчитываемые по формулам, кг/(МВт·ч):

b = 3600/ (Q η ) = 122,8 / η , (1.9)

b![]() = 3600/ (Q

η

к)

= 122,8 / η

к,

(1.10)

= 3600/ (Q

η

к)

= 122,8 / η

к,

(1.10)

а η к – КИПТ на ТЭЦ при работе по конденсационному циклу, который рассчитывается по формуле (1.2) с учётом фактической эффективности конденсационной выработки ЭЭ на ТЭЦ.

Обычно при одинаковых начальных параметрах пара η к ниже η . В ориентировочных расчётах b можно принимать по [1, (рис.1.5)], а соответствующее значение η к - рассчитывать по формуле (1.10).

Результаты расчётного анализа показывают, что в диапазоне изменения эТ от 0,5 до 1 среднегодовые значения КПИТ нетто современных ТЭЦ составляют 56…61 % при эТ = 0,5 и 82…0,87 % при эТ = 1, что существенно выше КПИТ нетто современных КЭС (34,2…40,9 % - табл. 1.4), обусловливая соответствующую экономию топлива при теплофикации.

При схеме раздельного энергоснабжения удельный расход условного топлива на отпуск ТЭ от котельной b рассчитывается по формуле

b = 34,12 / η (= 142,9 / η ), (1.11)

а удельный расход

условного топлива на отпуск

ЭЭ от КЭС b![]() по формуле

по формуле

b = 122,8 / η . (1.12)

с использованием формул (1.2-1.3) или данных табл. 1.4.

Уравнение (1.1) для расчёта экономии топлива при теплофикации можно записать следующим образом

ΔB = Э (bКЭС - b ) + QТ (bК - b ) = ЭΔ b + QТ Δ b = Δ В + Δ В . (В.13)

Начиная с 1996 г., отчёты ТЭС стали оформлять в соответствии с новой редакцией РД 34.08.552-951, которая базируется на «Методе ОРГРЭС» (МО). Этот метод вводился с целью повышения конкурентоспособности теплоты, отпускаемой от ТЭЦ, с теплотой от производственных или коммунальных котельных. Суть его состоит в перераспределения общего расхода топлива на ТЭЦ между отпуском ТЭ и ЭЭ с соответствующим уточнением отчётных значений удельных расходов условного топлива b и b (табл. 1.6). Данные табл. 1.6, свидетельствуют о заметном расхождении значений b и b , рассчитанных по обоим методам.

Таблица 1.6