- •Ю.С. Рыбаков процессы и аппараты защиты окружающей среды

- •280202 – Инженерная защита окружающей среды Екатеринбург

- •Оглавление

- •Глава 1. Научные основы технологических процессов . . . 10

- •1.2.1. Теплопроводность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

- •1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем . . . . . . . . . 35

- •Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения . . . 61

- •Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения . . . . . . . . . 102

- •Глава 4. Утилизация и ликвидация бытовых

- •Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Научные основы технологических процессов

- •1.1. Основные понятия и законы природоохранных технологий

- •1.1.1. Два вида переноса вещества и энергии

- •Это уравнение будем называть материальным балансом. Из уравнения (1.1) видно, что в процессе производства происходит перенос массы из одних компонентов, входящих в аппарат, в другие.

- •1.1.2. Движущая сила технологического процесса

- •1.1.3. Закономерности переноса массы и энергии

- •1.1.4. Классификация и принципы оптимизации основных

- •Классификация основных процессов природоохранных технологий

- •1.2. Теплообменные процессы

- •1.2.1. Теплопроводность

- •1.2.2. Конвекция

- •1.2.3. Тепловое излучение

- •1.2.4. Теплоносители и их свойства

- •1.2.5. Теплоотдача при конденсации пара

- •1.2.6. Теплопередача при кипении жидкостей

- •1.2.7. Процессы выпаривания

- •1.3. Массообменные процессы

- •1.3.1. Массопередача, массоотдача и массопроводность

- •1.3.2. Абсорбция

- •1.3.3. Ректификация

- •1.3.4. Адсорбция

- •1.3.5. Ионный обмен

- •1.3.6. Экстракция

- •1.3.7. Сушка

- •1.3.8. Кристаллизация

- •1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем

- •1.4.1. Классификация неоднородных и гетерогенных систем

- •Классификация неоднородных и гетерогенных систем

- •1.4.2. Процессы осаждения под действием силы тяжести

- •1.4.3. Фильтрование

- •1.4.4. Коагуляция и флокуляция

- •1.4.5. Флотация

- •1.5. Химические и биохимические процессы, протекающие при очистке вод

- •1.5.1. Химические процессы

- •1.5.2. Сущность отдельных химических процессов и их роль

- •1.5.3. Биохимические процессы

- •1.6. Воздействие транспорта на окружающую среду

- •1.6.1. Влияние предприятий железнодорожного транспорта

- •1.6.2. Основные процессы, протекающие при воздействии

- •1.6.3. Характеристика топлив, используемых на объектах транспорта

- •1.6.4. Характеристика основных токсичных веществ, содержащихся

- •Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения

- •2.1. Общие вопросы защиты атмосферы от загрязнения

- •2.1.1. Источники загрязнения атмосферы

- •2.1.2. Нормирование качества атмосферного воздуха

- •Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в воздухе, мг/м3

- •2.1.3. Классификация источников загрязнения

- •2.2. Пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения

- •2.2.1. Стадия проектирования предприятия

- •2.2.2. Инвентаризация и расчет предельно допустимых выбросов

- •2.2.3. Установление санитарно-защитной зоны вокруг предприятия

- •2.2.4. Расчет высоты трубы для рассеивания газовоздушных выбросов

- •2.3. Методы очистки отходящих газов от аэрозолей

- •2.3.1. Сухие пылеуловители

- •2.3.2. Мокрые пылеуловители

- •2.3.3. Электрофильтры

- •2.3.4. Фильтры

- •3.6. Туманоуловители

- •2.4. Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых примесей

- •2.4.1. Метод абсорбции

- •2.4.2. Метод хемосорбции

- •2.4.3. Адсорбционные методы

- •2.4.4. Методы каталитической очистки газов

- •2.4.5. Метод термической очистки газов

- •2.5. Методы и устройства для очистки выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей

- •2.5.1. Нейтрализаторы отработавших газов

- •2.5.2. Фильтры для улавливания дисперсных частиц

- •2.5.3. Использование новых рабочих процессов и видов энергоресурсов

- •2.5.4. Очистка отработавших газов при реостатных

- •Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения

- •3.1. Общие вопросы защиты водных объектов от загрязнения

- •3.1.1. Характеристика водопользования и водопотребления

- •3.1.2. Критерии качества воды

- •Критерии оценки загрязненности воды по пдк вредных веществ

- •3.1.3. Качество вод, используемых в промышленности

- •3.2. Пассивные методы защиты гидросферы от загрязнения

- •3.2.1. Особенности канализования сточных вод

- •3.2.2. Условия выпуска производственных сточных вод

- •3.2.3. Расчет предельно допустимого сброса вредных веществ

- •3.2.4. Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос

- •3.3. Классификация сточных вод

- •3.3.1. Классификация по принципу допустимости

- •3.3.2. Классификация сточных вод по дисперсному составу примесей

- •3.3.3. Классификация сточных вод в зависимости

- •4. Механические (физические) методы очистки сточных вод

- •3.4.1. Процеживание и отстаивание примесей

- •4.2. Осветление сточных вод, улавливание жиров и нефтепродуктов

- •4.3. Фильтрование

- •4.4. Гидроциклонирование

- •3.5. Химические, физико-химические и биологические методы очистки и обезвреживания сточных вод

- •3.5.1. Химическая очистка сточных вод

- •3.5.2. Физико-химические методы очистки

- •3.5.3. Методы биологической очистки сточных вод

- •3.5.4. Методы биологической очистки сточных вод

- •3.5.5. Доочистка сточных вод

- •Глава 4. Утилизация и ликвидация твердых отходов

- •4.1. Опасность отходов для окружающей природной среды

- •4.1.1. Источники возникновения твердых отходов

- •4.1.2. Классификация отходов

- •4.1.3. Нормирование допустимого количества отходов

- •Классификация опасности отходов производства

- •4.2. Основные технологические принципы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов

- •2.1. Размещение отходов

- •4.2.2. Переработка отходов на месте складирования

- •4.2.3. Переработка отходов пластических масс

- •4.2.4. Сжигание отходов

- •4.2.5. Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов

- •4.3. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод

- •4.3.1. Технологический цикл обработки осадков сточных вод

- •4.3.2. Уплотнение, стабилизация и кондиционирование осадков

- •4.3.3. Обезвоживание и ликвидация осадков сточных вод

- •Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического воздействия

- •5.1. Защита окружающей среды от шума и вибраций

- •5.1.1. Шум и его характеристики

- •5.1.2. Нормирование шума

- •5.1.3. Расчет шумовых характеристик

- •5.1.4. Меры борьбы с шумовым загрязнением

- •5.2. Защита от электромагнитного загрязнения

- •5.2.1. Электромагнитное загрязнение среды и его источники

- •5.2.2. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей

- •5.2.3. Защита от электромагнитных полей

- •Заключение

- •Библиографический список

- •620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 УрГупс

- •Ю.С. Рыбаков

- •Процессы и аппараты защиты

- •Окружающей среды

- •Екатеринбург

4.3. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод

4.3.1. Технологический цикл обработки осадков сточных вод

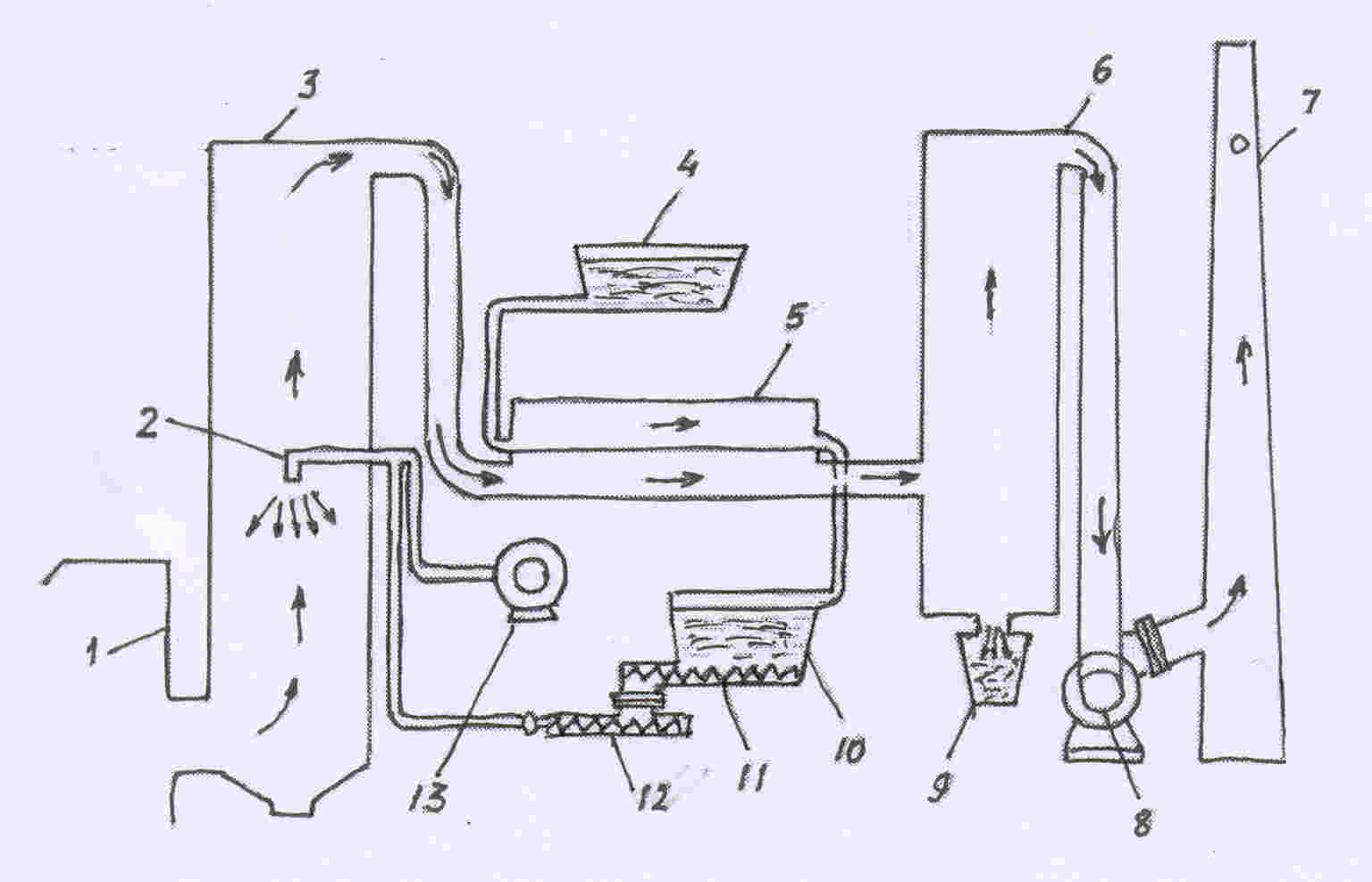

Осадки сточных вод, скапливающихся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Прежде чем направить их на ликвидацию или утилизацию, осадки подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки осадков сточных вод представлен на рис. 4.5.

4.3.2. Уплотнение, стабилизация и кондиционирование осадков

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное – в установках напорной флотации. Применяются также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов.

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т.п.). Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

Рис. 4.5. Схема ликвидации и утилизации осадков сточных вод

Кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадков органического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании. В промышленности применяют реагентный метод кондиционирования с помощью хлорного железа и извести. Стоимость такой обработки составляет до 40% стоимости всех затрат при обработке осадков, поэтому разрабатываются более экономичные методы: тепловая обработка, замораживание и электрокоагуляция.

4.3.3. Обезвоживание и ликвидация осадков сточных вод

Обезвоживание осадков сточных вод предназначено для получения шлама с объемной концентрацией твердой фазы до 80%. Эту операцию осуществляют в основном путем сушки на иловых площадках. Однако из-за дефицита земельных участков применяют и другие методы сушки: фильтрование на нутч- и фильтр-прессах, термическую сушку и др.

Ликвидация осадков сточных вод применяется в тех случаях, когда утилизация оказывается невозможной или экономически нерентабельной. Сжигание – один из наиболее распространенных методов ликвидации таких осадков. Предварительно обезвоженные осадки органического происхождения имеют теплотворную способность 167800 – 21000 кДж/кг, что позволяет поддерживать процесс горения без использования дополнительных источников теплоты. Осадки сжигают на станциях очистки сточных вод в многоподовых, циклонных печах, а также в печах кипящего слоя.

На рис. 4.6 представлена схема установки для сжигания осадков сточных вод и твердых отходов с использованием теплоты, полученной от сжигания осадков. Дымовые газы, образующиеся при сжигании твердых отходов в печи 1 с температурой 900-1000оС, поступают в камеру 3 для сжигания осадка сточных вод, в которой навстречу потоку дымовых газов с помощью насоса-дозатора 12, компрессора 13 и распределителя 2, подается осадок в распыленном состоянии. В камере 3 капли осадка подогреваются, подхватываются потоком дымовых газов, сгорают и поднимаются в верхнюю зону камеры. Температура дымовых газов в верхней зоне камеры за счет испарения влаги, содержащейся в осадках, снижается до 750-800оС. В этой же зоне происходит дезодорация паров воды. Дымовые газы, содержащие минеральные частицы осадка, золу и пары воды, поступают в теплообменник. Одновременно из бака 4 в канал теплообменника 5 подается уплотненный осадок с влажностью 93-95%, который подсушивается до влажности 84-89% и поступает в бак 10, оборудованный шнеком 11 для размельчения и подачи осадка к насосу-дозатору 12. Дымовые газы, охлажденные в теплообменнике до температуры 300-350оС, поступают в фильтр 6, откуда отсасываются вентилятором 8 через трубу 7 в окружающую среду. Твердые частицы, осаждающиеся на фильтре, поступают в сборник 9, откуда периодически удаляются.

Установки такого типа не вызывают загрязнения окружающей среды, просты в эксплуатации. Они позволяют обезвреживать органические отходы с влажностью до 60% и объемным содержанием механических примесей до 10%.

К временным мероприятиям по ликвидации осадков относятся: сброс жидких осадков в накопители и закачка их в земляные пустоты. Регенерация отходов – один из способов утилизации осадков сточных вод на многих предприятиях. Основными методами регенерации металлов являются вакуумная кристаллизация и нейтрализация.

Рис. 4.6. Схема установки для сжигания осадков сточных вод

и твердых отходов

1 – печь; 2 – распылитель осадка; 3 – камера для сжигания осадков; 4 – бак для уплотненного осадка; 5 – теплообменник; 6 – воздушный фильтр; 7 – труба дымовых газов; 8 – вентилятор; 9 – сборник шлама; 10 – промежуточный бак; 11 – шнек для измельчения и подачи осадка; 12 – насос-дозатор; 13 – компрессор