- •Ю.С. Рыбаков процессы и аппараты защиты окружающей среды

- •280202 – Инженерная защита окружающей среды Екатеринбург

- •Оглавление

- •Глава 1. Научные основы технологических процессов . . . 10

- •1.2.1. Теплопроводность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

- •1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем . . . . . . . . . 35

- •Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения . . . 61

- •Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения . . . . . . . . . 102

- •Глава 4. Утилизация и ликвидация бытовых

- •Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Научные основы технологических процессов

- •1.1. Основные понятия и законы природоохранных технологий

- •1.1.1. Два вида переноса вещества и энергии

- •Это уравнение будем называть материальным балансом. Из уравнения (1.1) видно, что в процессе производства происходит перенос массы из одних компонентов, входящих в аппарат, в другие.

- •1.1.2. Движущая сила технологического процесса

- •1.1.3. Закономерности переноса массы и энергии

- •1.1.4. Классификация и принципы оптимизации основных

- •Классификация основных процессов природоохранных технологий

- •1.2. Теплообменные процессы

- •1.2.1. Теплопроводность

- •1.2.2. Конвекция

- •1.2.3. Тепловое излучение

- •1.2.4. Теплоносители и их свойства

- •1.2.5. Теплоотдача при конденсации пара

- •1.2.6. Теплопередача при кипении жидкостей

- •1.2.7. Процессы выпаривания

- •1.3. Массообменные процессы

- •1.3.1. Массопередача, массоотдача и массопроводность

- •1.3.2. Абсорбция

- •1.3.3. Ректификация

- •1.3.4. Адсорбция

- •1.3.5. Ионный обмен

- •1.3.6. Экстракция

- •1.3.7. Сушка

- •1.3.8. Кристаллизация

- •1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем

- •1.4.1. Классификация неоднородных и гетерогенных систем

- •Классификация неоднородных и гетерогенных систем

- •1.4.2. Процессы осаждения под действием силы тяжести

- •1.4.3. Фильтрование

- •1.4.4. Коагуляция и флокуляция

- •1.4.5. Флотация

- •1.5. Химические и биохимические процессы, протекающие при очистке вод

- •1.5.1. Химические процессы

- •1.5.2. Сущность отдельных химических процессов и их роль

- •1.5.3. Биохимические процессы

- •1.6. Воздействие транспорта на окружающую среду

- •1.6.1. Влияние предприятий железнодорожного транспорта

- •1.6.2. Основные процессы, протекающие при воздействии

- •1.6.3. Характеристика топлив, используемых на объектах транспорта

- •1.6.4. Характеристика основных токсичных веществ, содержащихся

- •Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения

- •2.1. Общие вопросы защиты атмосферы от загрязнения

- •2.1.1. Источники загрязнения атмосферы

- •2.1.2. Нормирование качества атмосферного воздуха

- •Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в воздухе, мг/м3

- •2.1.3. Классификация источников загрязнения

- •2.2. Пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения

- •2.2.1. Стадия проектирования предприятия

- •2.2.2. Инвентаризация и расчет предельно допустимых выбросов

- •2.2.3. Установление санитарно-защитной зоны вокруг предприятия

- •2.2.4. Расчет высоты трубы для рассеивания газовоздушных выбросов

- •2.3. Методы очистки отходящих газов от аэрозолей

- •2.3.1. Сухие пылеуловители

- •2.3.2. Мокрые пылеуловители

- •2.3.3. Электрофильтры

- •2.3.4. Фильтры

- •3.6. Туманоуловители

- •2.4. Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых примесей

- •2.4.1. Метод абсорбции

- •2.4.2. Метод хемосорбции

- •2.4.3. Адсорбционные методы

- •2.4.4. Методы каталитической очистки газов

- •2.4.5. Метод термической очистки газов

- •2.5. Методы и устройства для очистки выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей

- •2.5.1. Нейтрализаторы отработавших газов

- •2.5.2. Фильтры для улавливания дисперсных частиц

- •2.5.3. Использование новых рабочих процессов и видов энергоресурсов

- •2.5.4. Очистка отработавших газов при реостатных

- •Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения

- •3.1. Общие вопросы защиты водных объектов от загрязнения

- •3.1.1. Характеристика водопользования и водопотребления

- •3.1.2. Критерии качества воды

- •Критерии оценки загрязненности воды по пдк вредных веществ

- •3.1.3. Качество вод, используемых в промышленности

- •3.2. Пассивные методы защиты гидросферы от загрязнения

- •3.2.1. Особенности канализования сточных вод

- •3.2.2. Условия выпуска производственных сточных вод

- •3.2.3. Расчет предельно допустимого сброса вредных веществ

- •3.2.4. Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос

- •3.3. Классификация сточных вод

- •3.3.1. Классификация по принципу допустимости

- •3.3.2. Классификация сточных вод по дисперсному составу примесей

- •3.3.3. Классификация сточных вод в зависимости

- •4. Механические (физические) методы очистки сточных вод

- •3.4.1. Процеживание и отстаивание примесей

- •4.2. Осветление сточных вод, улавливание жиров и нефтепродуктов

- •4.3. Фильтрование

- •4.4. Гидроциклонирование

- •3.5. Химические, физико-химические и биологические методы очистки и обезвреживания сточных вод

- •3.5.1. Химическая очистка сточных вод

- •3.5.2. Физико-химические методы очистки

- •3.5.3. Методы биологической очистки сточных вод

- •3.5.4. Методы биологической очистки сточных вод

- •3.5.5. Доочистка сточных вод

- •Глава 4. Утилизация и ликвидация твердых отходов

- •4.1. Опасность отходов для окружающей природной среды

- •4.1.1. Источники возникновения твердых отходов

- •4.1.2. Классификация отходов

- •4.1.3. Нормирование допустимого количества отходов

- •Классификация опасности отходов производства

- •4.2. Основные технологические принципы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов

- •2.1. Размещение отходов

- •4.2.2. Переработка отходов на месте складирования

- •4.2.3. Переработка отходов пластических масс

- •4.2.4. Сжигание отходов

- •4.2.5. Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов

- •4.3. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод

- •4.3.1. Технологический цикл обработки осадков сточных вод

- •4.3.2. Уплотнение, стабилизация и кондиционирование осадков

- •4.3.3. Обезвоживание и ликвидация осадков сточных вод

- •Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического воздействия

- •5.1. Защита окружающей среды от шума и вибраций

- •5.1.1. Шум и его характеристики

- •5.1.2. Нормирование шума

- •5.1.3. Расчет шумовых характеристик

- •5.1.4. Меры борьбы с шумовым загрязнением

- •5.2. Защита от электромагнитного загрязнения

- •5.2.1. Электромагнитное загрязнение среды и его источники

- •5.2.2. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей

- •5.2.3. Защита от электромагнитных полей

- •Заключение

- •Библиографический список

- •620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 УрГупс

- •Ю.С. Рыбаков

- •Процессы и аппараты защиты

- •Окружающей среды

- •Екатеринбург

2.2.2. Инвентаризация и расчет предельно допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу

В процессе разработки норм ПДВ (ВСВ) производится специальная процедура, инвентаризация выбросов – систематизация сведений о наличии и распределении источников на территории предприятия, количестве и составе выбросов.

При инвентаризации учитывается комплекс параметров:

- мощность (интенсивность) выброса (г/с, т/год);

- высота, размер и конфигурация устья источника;

- расход и температура газовоздушной смеси в устье источника;

- расположение источника на площадке, фиксируемое на карте-схеме (ситуационном плане) в заданной системе координат.

Учету подлежат все вредные вещества, содержащиеся в отходящих газах (технологических выбросах), аспирационном воздухе (вентиляционные выбросы), а также выбросы транспортных средств.

При инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух допускается использование как прямых инструментальных измерений, так и расчетных методов по методикам, утвержденным контролирующими органами в установленном порядке.

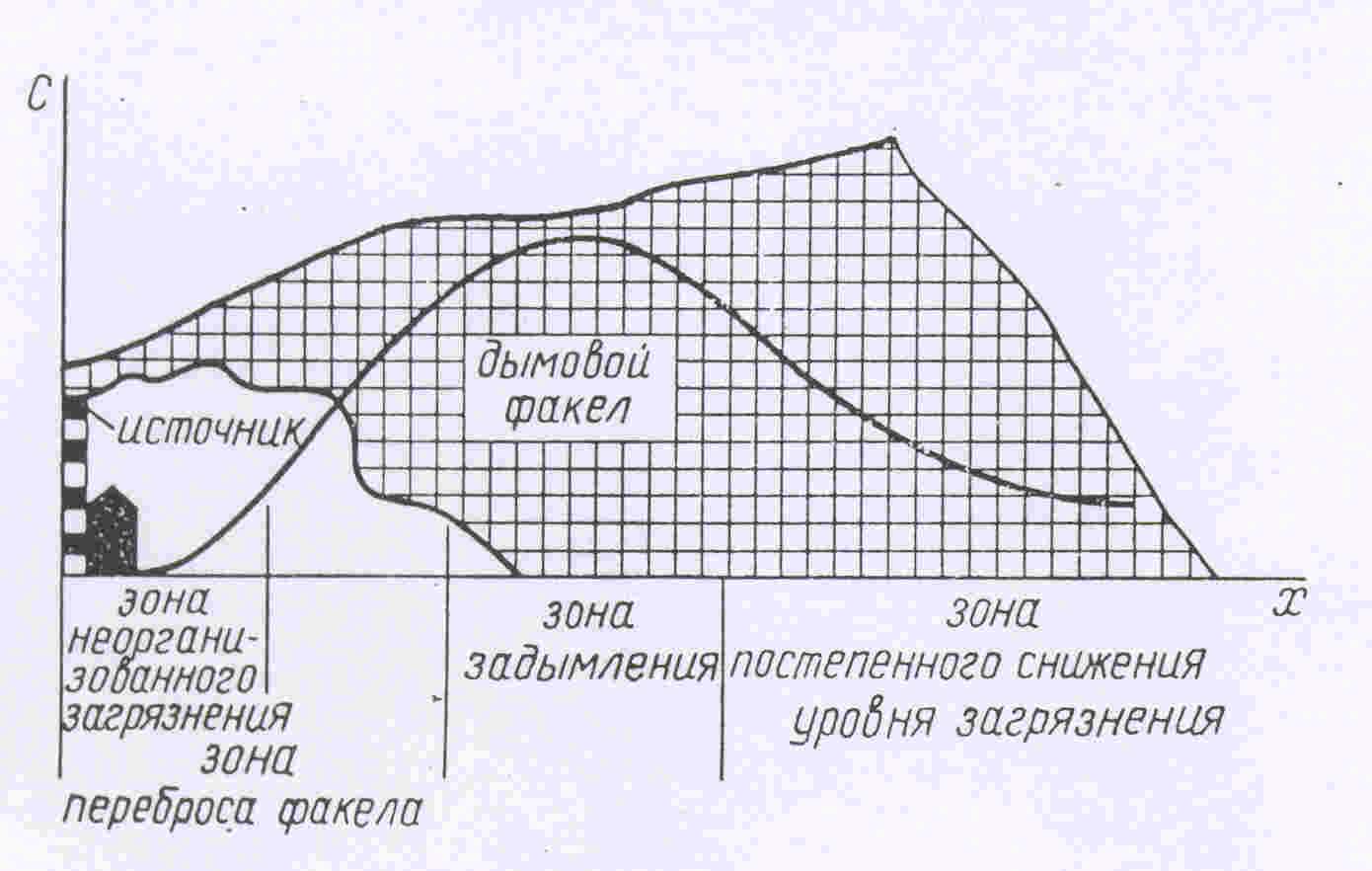

Совершенствование технологических процессов, применение высокоэффективных систем газоочистки позволяют в значительной мере уменьшить размеры промышленных выбросов в атмосферу. В то же время полностью уловить пыле- и газообразные примеси в отходящих газах не удается. Для того, чтобы концентрация вредных веществ в приземном слое не превышала ПДК, пылегазовые выбросы подвергают рассеиванию в атмосфере через высокие трубы. На рис. 2.2 показано распределение концентрации вредных веществ в атмосфере над факелом организованного высокого источника выброса. По мере удаления от трубы в направлении распространения промышленных выбросов их концентрация в приземном слое атмосферы сначала нарастает, достигает максимума в зоне задымления (на расстоянии хм) и затем медленно убывает, что позволяет говорить о наличии трех зон неодинакового загрязнения атмосферы: зона переброса факела выбросов, характеризующаяся относительно невысоким содержанием вредных веществ в приземном слое атмосферы; зона задымления – зона максимального содержания вредных веществ, расположенная на расстоянии хм от источника, и зона постепенного снижения уровня загрязнения.

хм

Рис. 2.2. Зависимость распределения концентрации вредных веществ

в атмосфере от организованного высокого источника выброса

Выше было показано, что для расчета ПДВ проводится инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На основании данных инвентаризации устанавливаются фоновые концентрации (Сф) в районе конкретного источника выбросов. Затем рассчитывают рассеивание вредных веществ в атмосфере и устанавливают нормативы ПДВ, которые считаются одним из первых природоохранных мероприятий. Инвентаризация выбросов на предприятии должна проводиться не реже 1 раза в пять лет, а при необходимости и чаще.

При расчете необходимо знать следующие значения:

- коэффициент неровности местности (η) (η = 1 – для ровной местности);

- коэффициент, определяющий влияние осаждения примесей в атмосфере (КF или по-другому он обозначается F );

- предельно допустимые концентрации вредных примесей (СПДК).

Расчет ПДВ начинается с определения допустимой концентрации вредных примесей (СД) в приземном слое атмосферы:

СД = СПДК – Сф, мг/м3. (2.2)

Далее для установления величины коэффициента n, учитывающего условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, определяют величину параметра νм :

,

(2.3)

,

(2.3)

где Н – высота источника, м;

Q – объем выбрасываемой газовоздушной смеси, м3/с;

ΔТ – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего воздуха, оС;

Значение этого коэффициента: при vм ≥ 2, n =3;

при

0,3 ≤ vм

≤ 2, ![]() ;

(2.4)

;

(2.4)

при vм ≤ 0,3, n = 1.

Предельно допустимый выброс загрязняющих веществ из конкретного источника отходящих газов определяется по формуле

г/с;

(2.5)

г/с;

(2.5)

а концентрацию вредного вещества в устье источника – по формуле

,

г/м3,

(2.6)

,

г/м3,

(2.6)

где А – коэффициент температурной стратификации атмосферы (для Свердловской области А = 160);

F – коэффициент оседания веществ в атмосфере (для пыли F = 3, для газов F=1);

m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса (диаметр и высота устья, температура и скорость выхода газовоздушной смеси).