- •6.1 Контрольные вопросы для зачёта по дисциплине:

- •Краткая история развития вт

- •Базовая структура машины Джона фон Неймана

- •Поколения эвм

- •Представление информации в эвм

- •2.2.2. Представление других видов информации

- •2.1. Системы счисления

- •2.1.1. Перевод целых чисел

- •2.1.2. Перевод дробных чисел

- •2.6. Прямой, обратный и дополнительный коды

- •2.6.1. Прямой код

- •2.6.2. Обратный код

- •2.6.3. Дополнительный код

- •2.6.8. Модифицированные коды

- •2.4.1.Основные сведения из алгебры логики

- •2.4.3. Понятие о минимизации логических функций

- •Диаграмма Вейча функции y

- •2.4.4. Техническая интерпретация логических функций

- •Диаграмма Вейча для функции f

- •Классификация элементов и узлов эвм

- •3.3. Схемы с памятью

- •Условия работы триггера

- •Диаграмма Вейча для таблицы переходов триггера

- •Общие принципы построения современных эвм

- •3.1. Операционные устройства (алу)

- •3.2. Управляющие устройства

- •3.2.1. Уу с жесткой логикой

- •3.2.2. Уу с хранимой в памяти логикой

- •3.2.2.1. Выборка и выполнение мк

- •3.2.2.3. Кодирование мк

- •3.2.2.4. Синхронизация мк

- •5.2.1. Структура базового микропроцессора

- •Характеристики микропроцессоров фирмы Intel

- •Структура микропроцессора

- •5.2.3. Взаимодействие элементов при работе микропроцессора

- •Структура памяти эвм

- •4.2. Способы организации памяти

- •4.2.1. Адресная память

- •4.2.2. Ассоциативная память

- •4.2.3. Стековая память (магазинная)

- •4.5. Постоянные зу (пзу, ппзу)

- •4.6. Флэш-память

- •5.1.2. Размещение информации в основной памяти ibm pc

- •Назначение, принцип работы и организация системы прерываний эвм

- •Возможные структуры систем прерывания

- •Характеристики систем прерывания

- •Принципы организации ввода / вывода информации в эвм

- •8.1. Общие принципы организации вв

- •8.2. Программный вв

- •8.3. Вв по прерываниям

- •8.4. Вв в режиме пдп

- •8.4.1. Пдп с захватом цикла

- •8.4.2. Пдп с блокировкой процессора

- •Интерфейсы периферийных устройств

- •Последовательный порт

- •Системы визуального отображения информации (видеосистемы)

- •.2. Клавиатура

- •7.3. Принтер

- •.4. Сканер

- •7.5. Анимационные устройства ввода-вывода

- •7.6. Устройства ввода-вывода звуковых сигналов

- •Глава 8. Внешние запоминающие устройства (взу)

- •8.1. Внешние запоминающие устройства на гибких магнитных дисках

- •Стандартные форматы нгмд ms dos

- •8.2. Накопитель на жестком магнитном диске

- •8.3. Стриммер

- •8.4. Оптические запоминающие устройства

- •Основные внешние устройства пк

- •Компоненты материнской платы

- •Разновидности слотов

- •Типы разъемов оперативной памяти

- •Разъемы для подключения внешних устройств

- •Разъемы для подключения дисковых устройств

- •Разъемы процессоров

- •Интерфейс

- •Шинная структура

- •Типы обмена по системной магистрали.

- •Магистраль процессора.

- •Формирование сигналов системной магистрали

- •Магистрально-модульный принцип построения компьютера

- •Принципы организации арбитража магистрали

- •Классификация мп

- •2 Типы микропроцессоров

- •3.7.3 Характеристики мп

- •Структура типового микропроцессора

- •Логическая структура микропроцессора

- •Типы архитектур

- •Микропроцессорные устройства.

- •1. Технология медной металлизации

- •2. Технология soi («кремний-на-изоляторе»)

- •3. Технология Low-k dielectric

- •4. SiGe: кремниево-германиевые микросхемы

- •5. Напряженный кремний

- •1.1. Общая структура микропроцессорной системы

- •Уровни представления микропроцессорной системы

- •1.2. Построение микропроцессорных систем с использованием различных микропроцессорных комплектов

- •1.3. Основные этапы разработки микропроцессорной системы

- •Лекция 13. Рабочие станции и серверы Классификация вычислительных систем. Персональные компьютеры и рабочие станции. X-терминалы. Cерверы. (6 ч.) Классификация вычислительных систем

- •Рабочая станция

- •Микроэвм

- •Классификация аппаратных средств вычислительных систем по ф.Г. Энслоу

- •1. С общей шиной.

- •2. С перекрестной коммутацией.

- •3 Мпвк с многовходовыми озу.

- •4. Ассоциативные вс.

- •5. Матричные системы.

- •6. Конвейерная обработка информации.

- •Признаки суперЭвм

- •Сферы применения суперкомпьютеров

- •Архитектура современных суперЭвм

- •Векторные суперкомпьютеры [simd]

- •Многопроцессорные векторные суперкомпьютеры (mimd)

- •Лекция 17. Проблемно-ориентированные эвм

- •Основы конфигурирования серверов баз данных

1.1. Общая структура микропроцессорной системы

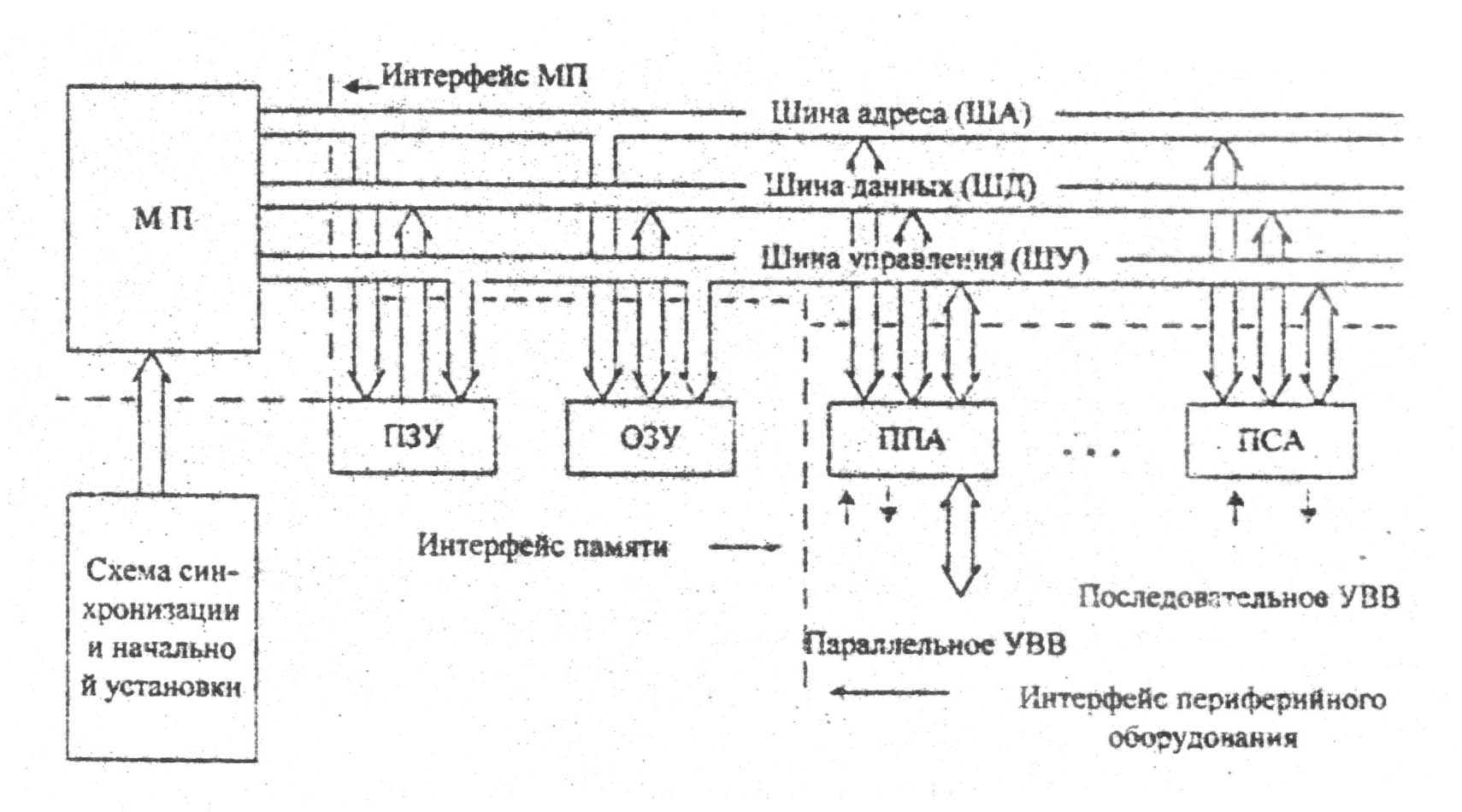

На рисунке 1 представлена упрощенная типовая структура микропроцессорного устройства или системы, предназначенной для обработки данных или управления некоторым процессом. Примерно такую же структуру имеют микроЭВМ широкого назначения.

Центральное место в этой структуре занимает микропроцессор, который подобно процессору обычных ЭВМ непосредственно выполняет арифметические и логические операции над данными, осуществляет программное управление процессом обработки информации, организует взаимодейсгвие всех устройств, входящих в систему. Работа МП происходит под воздействием сигналов схемы синхронизации и начальной установки (таймера), часто выполняемой в виде отдельного кристалла.

Показанный на рисунке МП, может представлять собой или однокристальный МП с фиксированной системой команд или многокристальный МП с микропрограммным управлением.

Рисунок 1. Типовая структура микропроцессорного устройства, системы или микроЭВМ

Для МПС так же, как и для МП. требуется память, в которой хранится информация о том, как управлять процессом обработки информация с помощью команд программы пользователя. Этот тип памяти используется только для считывания информация к относится к памяти типа ROM (Read Only Memory), или постоянной памяти. Постоянная память программируется при изготовлении, и ее содержимое не может меняться пользователем.

Кроме ROM, или постоянной памяти, для микропроцессорной системы требуется память, в которой пользователь может хранить данные и команды собственной программы, и из которой МПС считывает данные под действием управляющих команд, хранящихся в постоянной памяти. Эта память относится к типу памяти для считывания и записи (или, иначе, к оперативной памяти), обозначаемой RAM. Первоначально она создавалась как память с произвольным доступом (RAM - Random Access Memory), однако постоянная память также является памятью с произвольным доступом, т. е. при обращении к ней нет необходимости в организации последовательного считывания информации. Можно обращаться к любой ее части в любом порядке подобно перелистыванию страниц в справочнике.

Итак, ROM - это постоянная память, допускающая только считывание, или, иначе говоря, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), a RAM - оперативная память, т. е. память для считывания и записи, или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

В МПС так же требуются специальные вводные и выводные устройства связи, или так называемые порты, для подсоединения ЦП к внешним устройствам, называемым также периферийным оборудованием. К числу последних относят: клавишный пульт, монитор, печатающее устройство и т. д. Порты, или устройства сопряжения ЦП с периферийным оборудованием, относятся к интерфейсам.

Линии, по которым данные передаются к различным устройствам МПС, называются линиями передачи данных. По каждой линии может передаваться лишь один двоичный ряд (бит) информации. Совокупность линий передачи данных называется шиной данных.

Для передачи команд к различным устройствам МПС необходимы еще управляющие и адресные линии. Эти линии, как правило, отделены от линий передачи данных.

Чтобы все части (устройства) МПС действовали в правильной последовательности, необходим синхронизатор, или специальный генератор тактовых импульсов, синхронизирующий работу всей системы. Иногда микросхема ЦП содержит в себе и схему синхрогенератора, для работы которого необходимо подключение нескольких внешних компонентов, в частности, кварцевого резонатора. Однако некоторые МП нуждаются в полной внешней схеме синхрогенератора.

Представленная на рисунке структура отражает магистрально-модульный принцип организации микропроцессорных устройств и систем. Отдельные блоки являются функционально законченными модулями со своими встроенными схемами управления, выполненными в виде одного или нескольких кристаллов БИС или СИС, заключенных в корпуса с соответствующим количеством выводов. Межмодульные связи и обмен информацией между модулями осуществляются посредством коллективных шин (магистралей), к которым имеют доступ все основные модули системы. В каждый данный момент возможен обмен информацией только между двумя модулями системы. Таким образом, обмен информацией производится путем разделения во времени модулями системы коллективных шин (магистралей). Магистральный принцип построения сопряжений модулей (интерфейса) МПС предполагает наличие информационно-логической совместимости модулей, которая реализуется путем использования единых способов представления информации, алгоритма управления обменом, форматов команд управления обменом и способа синхронизации.

Для МП характерна 3-шинная структура (рис.1), содержащая шину адреса ШA, двунаправленную шину данных ШД и шину управления ШУ. Как видно из рисунка, типовая структура МПС предполагает наличие общего сопряжения (общего или единого интерфейса) для модулей памяти — постоянных и оперативных запоминающих устройств (ПЗУ и ОЗУ) и периферийных устройств - внешних ЗУ и устройств ввода-вывода (УВВ).

В качестве периферийных устройств (ПУ) а МПС используются устройства ввода с перфоленты, дисплеи, кассетные магнитофоны, гибкие магнитные диски, телетайпы, печатающие устройства и т. д. ПУ подсоединяется к шинам интерфейса (шинам МП) не непосредственно, а через программируемый периферийный адаптер (ППА) и программируемый связной адаптер (ПСА), обслуживающие ПУ соответственно с передачей информации параллельным м последовательным кодом. Наличие программно-настраиваемых адаптеров делает весьма гибкой и функционально богатой систему ввода-вывода информации в МПС.

Наличие единого интерфейса для модулей памяти и периферийных устройств, помимо прочего, объясняется ограниченным числом внешних вводов (обычно не более 40) корпуса МП. У большинства однокристальных МП, заключенных в 40-выводовом корпусе, для интерфейса используются от 30 до 38 внешних выводов. При этом они обычно распределены следующим образом: 16 выводов для подсоединения адресной шины данных, 10-17 выводов - для шины управления, образованной однонаправленными линиями, входящими в МП или выходящими из него.

В структуре МП интерфейс является узким местом из-за ограниченного числа выводов корпуса. Узкий интерфейс МП приводит к необходимости использования двунаправленных линий передачи информации, что сопровождается усложнением схем буферов и необходимостью использования временного мультиплексирования шин.

Мультиплексирование шин позволяет при ограниченном числе линий передавать по ним различную информацию: адреса, данные или команды. Однако это требует наличия специальных линий для идентификации передаваемой информации и приводит к снижению скорости передачи информации через интерфейс.

Ограниченная пропускная способность интерфейса МП снижаем производительность МПС и приводит к тому, что обычно МПС работают с небольшим числом источников и потребителей информации