- •Тема 9. Методы и средства обезболивания и реаниматологической помощи.

- •I. Периферический механизм:

- •II. Центральный механизм:

- •Усиление периферического механизма центральным и наоборот

- •Тема 10. Кровотечение

- •1.Тромбоциторно-сосудистый при повреждении мелких сосудов с низким кровотоком.

- •Классификация кровотечений Американской коллегией хирургов 1998г.

- •I Основное и главное положение в лечении кровотечений - устранение причины - его остановка!

- •II. Восполнение объема циркулирующей крови

- •III. Коррекция обменных нарушений

- •VI. Профилактика и лечение осложнений и последствий кровопотери.

- •Трансфузиия свежезамороженной плазмы

- •Препараты на основе мг

- •Препараты на основе перфторана (пфу)

- •Трансфузионная карта №

- •1 Стадия двс- компенсированная

- •2 Стадия двс - субкомпенсированная

- •Тема 11. Травматическая болезнь

- •Диагностика шока

- •В Российской Федерации создана единой системы оказания неотложной меди цинской помощи пострадавшим с политравмами.

- •Объем инфузионнной терапии при шоке:

- •Понятие о малообъмной ранимации

- •Лечение печеночной недостаточности

- •1. Восстановление проходимости дыхательных путей по всей их протяженности;

- •3. Воздействие на альвеолярную мембрану;

- •Тема 12. Повреждения груди

- •2. Коррекция дыхательной недостаточности (ивл увлажненным кислородом)

- •Тема 13. Повреждения живота, таза и тазовых органов

- •Особенности диагностики и лечения повреждений паренхиматозных органов

- •Определение степени тяжести ферментативной интоксикации при остром панкреатите (р.С. Савельев, 1997 г.)

- •Особенности диагностики и лечения повреждений органов мочевыводящей системы.

- •Тема 14. Огнестрельные и закрытые повреждения

- •Транспортная иммобилизация

- •Обезболивание посредством введения анестетика в гематому или полость сустава.

- •Гипсовая повязка

- •Общее лечение

- •Принцип восстановления функции.

- •Общее лечение.

- •Местное лечение.

- •Лечебная гимнастика, трудотерапия и механотерапия

- •Физиотерапия и массаж

- •Тема 15. Профилактика тромбоэмболических осложнений в хирургии

Тема 11. Травматическая болезнь

Травма – воздействие внешнего фактора на организм человека приводящее к нарушению анатомической целостности тканей и физиологических функций.

Травма изолированная – травма одного органа или одного сегмента опорно-двигательного аппарата.

Множественная травма ряд однотипных повреждений конечностей, туловища, головы.(одновременно перелом двух или более сегментов) повреждающий фактор один.

Комбинированные повреждения – повреждения, возникающие от воздействия нескольких факторов (механического и термического и т. д.)

Сочетанная травма – повреждение опорно-двигательного аппарата и одного или несколько внутренних органов

Сочетанная травма это состояние:

- при котором на первый план выступает менее тяжелая патология;

- четко выраженный синдром взаимного отягощения не представляющих в отдельности риска для жизни пострадавшего;

- привычная симптоматика изолированных повреждений может быть смазана появлением не характерной клинической картины;

- сущность синдрома взаимного отягощения состоит в том, что каждое из повреждений усугубляет тяжесть общей патологической ситуации и наряду с этим каждое конкретное повреждение в случае сочетанной травмы протекает тяжелее, с большим риском инфекционных осложнений, чем при изолированной травме

При сочетанной и комбинированной травме. развивается тяжелаая общая реакция организма - Травматическая болезнь (ТБ)

Патогенетические факторы при сочетанной травме обусловлены конкретным «вкладом» каждого из локальных повреждений.

1. Повреждение органов ЦНС влечет за собой нарушение регуляции и координации многих вегетативных процессов. Это не только резко снижает эффективность срочных компенсаторных механизмов, но и значительно увеличивает частоту гнойно-септических осложнений

2.Травма груди, сопровождающаяся нарушением реберного каркаса, ушибом легких, сердца, образованием гемо- и пневмоторакса, неизбежно связана с усугублением вентиляционной и циркуляторной гипоксии. Отличительная особенность возникновение критических состояний, связанных с нарушением физиологии акта дыхания и развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. При этом болевой синдром при травме груди имеет присущие только ему характерные черты

Грудная клетка вследствие дыхательных циклов находится в постоянном движении, происходящем под контролем дыхательного центра продолговатого мозга. Эти постоянные экскурсии грудной клетки резко усиливают болевой синдром, поэтому боль при травме груди носит не постоянный, монотонный характер, а резко усиливается при попытках глубокого вдоха. Результатом этого является рефлекторное уменьшение глубины дыхательных экскурсий.

При травме груди борьба с болью и профилактика ОДН и различных легочных осложнений должна осуществляться с помощью адекватного обезболивания, а не фиксации ребер повязкой на грудь.

При накоплении в крови двуокиси углерода дыхание рефлекторно углубляется, но при попытках глубоко вздохнуть пораженный вновь испытывает резкую боль, и вдох прерывается. Неустраненный болевой синдром резко уменьшает амплитуду дыхательных движений. Дыхание становится частым, поверхностным, а газообмен несостоятельным. Это способствует развитию острой дыхательной недостаточности ("шокового легкого") и связанных с этим легочных осложнений, резко усугубляющих тяжесть состояния пораженного.

3. Повреждение органов брюшной полости и забрюшинного пространства Известный тезис о том, что обезболивание на догоспитальном этапе затрудняет диагностику только в отношении воспалительных заболеваний органов брюшной полости и изолированной закрытой травме живота. При шоке и выраженном болевом синдроме, если повреждение органов брюшной полости не вызывает сомнения следует применять анальгетики. Опасность затушевывания клинической картины повреждения под их влиянием преувеличена. В то же время современные препараты для оказания аналгетического пособия на догоспитальном этапе могут устранить болевой синдром только на период транспортировки, не нарушая преемственности в проведении диагностической программы у пораженного. Эндотоксикация связана с перитонитом и интоксикацией токсинами микробных токсинов особенностями органов данной анатомической области функциональной сопряженностью с жизнедеятельностью кишечной микрофлоры.

4. Повреждение опорно-двигательного аппарата повышает риск вторичных повреждений, увеличивает опасность возникновения вторичных кровотечений некрозов, усиливает патологическую импульсацию каждой поврежденной области.

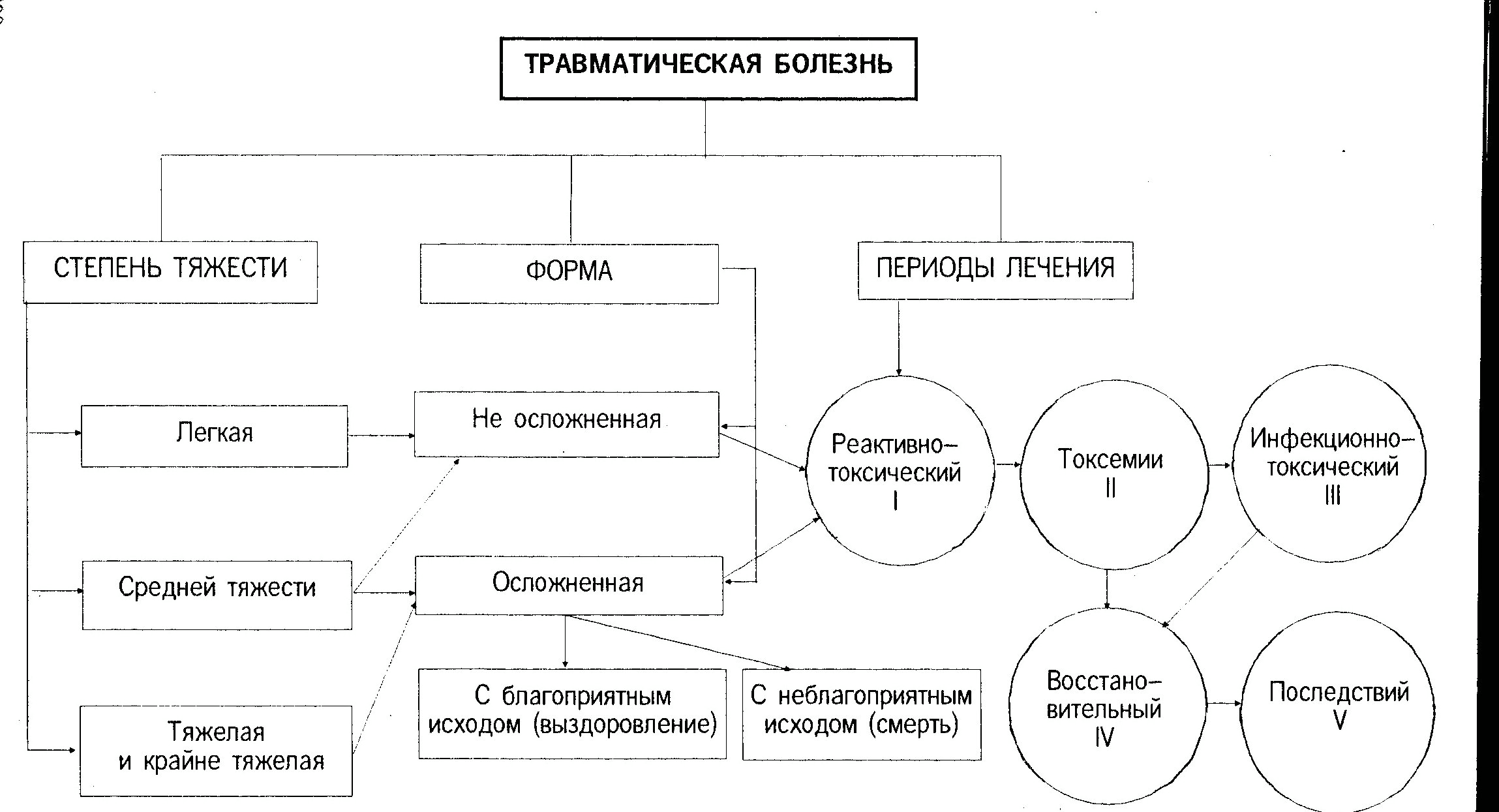

Схема травматической болезни

Различают 5 периодов травматической болезни.

І период - Реактивный (от нескольких часов до нескольких суток)

– Перевозбуждение ЦНС, первичный болевой синдром, эндотоксинемия, низкий ОЦК, на фоне массивной кровопотери.

ΙΙ период - Токсемии ( 2-3 сут.)

Накопление большого количества эндотоксинов, гипоксия смешанного типа с избыточным количеством недоокисленных продуктов обмена, развиваются дистрофические изменения в миокарде, печени, почек и других органах

ІІІ период - Инфекционно-токсический

( от 4-6 сут. до нескольких недель)

Развитие раневых и других инфекционных осложнений на фоне снижения иммунобиологической сопротивляемости организма

ІY период - Восстановительный ( до 2-4 мес.) .

Постепенное восстановление нарушенных функций организма

Y период - Последствий (3-6месяцев)

Восстановление анатомических дефектов и функциональных нарушений

В травматической болезни по клиническому течению выделяют четыре периода:

Первый период-острый период острого нарушения жизненно важных функций? Он начинается сразу после травмы и продолжается 6-12 часов. Основная задача – выявление причин нарушения жизненно важных функций, систем, в которых они произошли: активная, в т.ч. инструментальная диагностика повреждений, выполнение неотложных и срочных оперативных вмешательств и консервативных реанимационных мероприятий.

Второй период – период относительной стабилизации жизненно важных функций, продолжается от 12 до 48 часов. В этот период создаются условия для профилактики тяжелых угрожающих жизни осложнений преимущественно хирургическим путем - хирургическая реанимация, оперативные вмешательства относятся к категории отсроченных.

Третий период- период максимального развития осложнений. Период когда создаются условия для осложнений: вследствие кровопотери, эндотоксикоза, ДВС. (тромбо-жировые эмболии, респираторный дистресс - синдром, инфекционные осложнения, ПОН). В этом периоде целенаправленное и активное выявление легочных осложнений 3-4 сут., инфекционных осложнений 6-10 сут., Интенсивная терапия по принципу предупреждение развития осложнений, рациональной антибактериальной, иммунной терапии, восстановительных операций.

Четвертый период- период полной стабилизации жизненно важных функций. Пострадавшие проходят лечение в профильных специализированных отделениях.

Травматический шок условно подразделяется:

- эректильную – фазу возбуждения

- торпидную - фазу угнетения

Классификация по степени тяжести

I степень (легкая) кровопотеря компенсированная 5 - 10 мл/кг веса

II степень (средней тяжести) субкомпенсированная кровопотеря 11 -18 мл/кг веса

III степень (тяжелая) кровопотеря некомпенсированная 19 - 30 мл/кг веса

IV. степень (крайне тяжелая) Декомпенсированная кровопотеря 35 - 40 мл/кг веса

Травматическая болезнь развивается вследствии:

- гиповолемии

- нарушенной гемодинамики

- ноцицептивной реакции

- супрессии иммунитета

- повреждение легкого развитие респираторного дистресс-синдрома

- Полиорганной недостаточности

- ДВС - синдрома

- Сепсис/SIRS

І. Очаг (ноцицепция - повреждаю) патологической импульсации При длительном и интенсивном действии приводит к срыву компенсаторных механизмов

Афферентная ноцицептивная импульсация из поврежденных тканей имеет существенное значение в генезе ответной реакции организма на механическую травму. При воздействии механического агента значительной силы в зоне повреждения раздражению подвергаются различные нервные элементы:

- рецепторы,

- нервные волокна, проходящие в тканях, в составе нервных стволов. Поступление импульсов по всем возбужденным афферентам не только болевой, но и тактильной. Раздражение нервных стволов не прекращается и после прекращения воздействия повреждающего агента. Она поддерживается в результате травмирования и сдавления нервных волокон, патологического действия токсических продуктов появляющихся в зоне повреждения. Возбуждение распространяется на разные уровни ЦНС.

Эмоциональная реакция на боль бывает различной и определяется типом нервной системы (ступорозный низкая двигательная активность, фугиморфный-хаотичные и беспорядочные движения, стенический-действия упорядочены, логически осмыслены).При сильной болевой доминанте возникает оборонительная реакция со стереотипным вегетативными проявлениями. Ее важнейшим компонентами являются выброс катехоламинов и активация гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГС). Чрезмерная активация ГГС приводит к высвобождению большого количества эндогенных опиатов – энкефалинов и эндорфинов. повышение эндогенных опиатов, которые должны носить защитный характер нередко для организма оборачивается непоправимой катастрофой. Так как помимо блокады опиатных рецепторов энкефалины и эндорфины участвуют в регуляции кровообращения и дыхания.

- Эндорфины нарушают регуляцию кровообращения с развитием неуправляемой гипотензии.

- Энкефалины угнетают дыхание.

Таким образом, эфферентные проявления болевого синдрома, приводящие к чрезмерной стимуляции ГГАС способствуют не защите организма, а напротив способствуют развитию глубоких повреждений важнейших систем жезнеобеспечения и развитию травматического шока.

І І. Гемодинамические нарушения – централизация кровотечения

Шок развивается вследствие критического уменьшения капиллярного кровотока в пораженных органах, что означает недостаточное снабжение кислородом тканей, нарушение притока продуктов обмена веществ и оттока шлаков.

- Дефицит объема. Острый дефицит объема вследствие потери крови и плазмы и жидкостей приводит уменьшению венозного обратного возврата к сердцу и снижение давления наполнения - вызывая уменьшение ударного объема сердца и падение АД.

- Организм реагирует повышением возбудимости симпатической нервной системы и максимальным выбросом катехоламинов (адреналина, норадреналина). Число сердечных сокращений растет, увеличивается периферическое сопротивление вследствие вазоконстрикции (печень, поджелудочная железа, кишечник, почки, кожа и мышечная система).

- Происходит уменьшение производительности сердца, нарушение сосудистой регуляции.

- Расстройство микроциркуляции

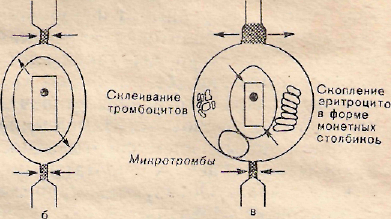

Рис.16

а-нормальное состояние,

б – начальная фаза шока с пре-и посткапиллярной вазоконстрикции - падение гидростатического капиллярного давления и компенсаторным переходом жидкости из интерстиция в капилляры ,

в) - конечная фаза шока с расширением прекапиллярных сфинктеров при продолжающем сужении посткапиллярных сфинктеров подъем капиллярного давления и выход жидкости из капилляров в интерстиций. Происходит склеивание клеток в виде эритроцитарных монетных столбиков, агрегатов тромбоцитов и образование в капиллярах микротромбов, локальное нарушение обмена веществ, метаболический ацидоз

В микроциркуляторном русле происходит нарушение равновесия сосудистого тонуса артериол и вен и повышенная свертываемость протекающей крови, стаз, уменьшение капиллярной перфузии, вазомоция, замедление тока крови, выход плазмы, агрегация клеток, образование тромб в капиллярах

При травматической болезни развивается острое воспаление и патологическое действие медиаторов, происходит активация гуморальной каскадной системы.

Гуморальные факторы, комплементы С3а и С5а (анафилатоксины) действуют хеммотоксически на фагоциты и активируют их. Выделяется медиаторы( интерлейкины, фактор некроза опухоли, эластаза и метаболиты кислорода, продукты арахидоновой кислоты. При массивной травматизации происходит бесконтрольное высвобождение медиаторов, которые, попадая в систему микроциркуляции, оказывают повреждающее действие, прежде всего эндотелии сосудов.

МЕДИАТОРЫ |

ПРОИСХОЖДЕНИЕ |

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ |

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ |

ИЛ 1 |

Моноциты, макрофаги |

Пирогенная реакция, синтез иммуноглобулинов |

Повреждение эндотелия |

Фактор некроза опухоли |

Моноциты, макрофаги |

Стимулирует репаративные процессы |

Повышение адгезии нейтрофилов |

Эластаза и метаболиты кислорода |

Нейтрофилы |

Разрушает микроорганизмы и поврежденные ткани |

Повреждение эндотелия |

Арахидоновая кислота |

Нейтрофилы, моноциты, макрофаги |

Местная воспалительная реакция |

Капиллярный отек, иммуносупрессия |

Наиболее тяжелое последствие травматической болезни развитие

полиорганной недостаточности.

ЦНС - На 4-14сутки – развиваетсяе токсико - метаболическая энцефалопатия, морфологически – отек головного мозга, возникают тяжелые нарушения сознания, гипофункция дыхательного центра

Печень: происходит перестройка структуры печени, сопровождающиеся деструкцией внутриклеточных органел гепатоцитов и синусоидальных клеток с развитием дистрофических и некротических процессов. Нарушается пластическая, антитоксическая, фагоцитарная функции РЭС печени. При тяжелых случаях развивается две формы печеночной недостаточности печеночно-клеточная связанная с ишемическим повреждением гепатоцитов и макрофагальная из-за эндотоксикоза.

Легочная недостаточность.

Гипоксия связана с нарушением дыхательной функции легкого. Повышенная проницаемость сосудов приводит выходу как клеточных элементов, так и жидкой части крови в легочной интерстиций - возникает респираторный дистресс-синдром. Пусковые механизмы РДС кровопотеря, эндотоксикоз, жировая эмболия, нарушение внешнего дыхания.

ЖКТ - нарушение барьерной функции желудочно-кишечного тракта, связано ишемией и повреждением слизистой оболочки кишечника. Выделение большого количества микробных ( грамотрицательных бактерий) эндотоксинов их агрессия по воротной вене в печень. и транслокация бактерий и их токсинов в кровеносное русло, минуя печень, усугубляет эндотоксинемию и бактериемию.

Почки развивается острая почечная недостаочност, которая связана:

1. Спазмом приводящих артериол нефрона;

2. Угнетением клубочковой фильтрации;

3. Интерстициальным отеком;

4. Острым тубулярныым некрозом;

5. Дистрофией в канальцах;

Иммуносупрессия - снижение как неспецифического (фагоциты) так и специфического В-лимфоциты) иммунитета;

- обширные повреждения тканей (источник антигенов

- Кровоплазмопотеря уменьшение клеточных и гуморальных факторов иммунитета)

- нарушение микроциркуляции в органах и том числе иммуннорегуляции и иммуногенеза: гипоталамус, костный мозг, тимус селезенка

- появление в крови антигенов аутобактерий кишечника

- дисстрес, усиление секреции корой надпочечников глюкокортикоидов оказывающих существенное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет

- применение в лечении ТБ средств иммунносупрессивными действиями (транквилизаторов, аналгетиков, анестетиков) или средств усиливающих антигенную нагрузку (гематогемотрансфузии)