- •Ответы. Топографическая карта.

- •1. Системы координат, применяемые в геодезии.

- •2. Системы высот.

- •3. Проекция Гаусса-Крюгера.

- •Теория ошибок

- •4. Понятие об измерениях.

- •5. Виды ошибок.

- •6. Свойства случайных ошибок.

- •7. Понятие о средней квадратической ошибке.

- •Нивелирование.

- •8.Организация нивелирных работ. Классы, точность измерений.

- •9. Методы нивелирования: геометрический, тригонометрический и др.

- •10. Тригонометрическое нивелирование. Вывод формул.

- •11. Геометрическое нивелирование. Способы «из середины» и «вперед».

- •12. Устройство нивелира с цилиндрическим уровнем н3. Ось цилиндрического уровня. Визирная ось. Поверка главного геометрического условия нивелира н3.

- •13. Производство геометрического нивелирования. Порядок работы на станции. Полевой контроль.

- •14. Обработка журнала технического нивелирования. Вычисление превышений. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек.

- •15.Нивелирование по квадратам. Цель, организация полевых работ. Вычисление отметок вершин квадратов, построение плана с горизонталями.

- •16. Государственная высотная сеть.

- •17. Теодолит. Устройство теодолита. Основные оси теодолитов. Поверки теодолитов. Классификация теодолитов.

- •18. Методика измерения горизонтального угла одним полным приемом. Контроль при его измерении.

- •19. Методика измерения вертикального угла. Контроль при его измерении.

- •Измерение длин линий

- •20. Приборы для измерения длин линий.

- •21. Измерение расстояний на местности с помощью стальной ленты или рулетки. Точность.

- •22. Измерение расстояний с помощью нитяного дальномера. Точность.

- •23. Понятие об измерении расстояний светодальномером. Точность.

- •24. Вычисление горизонтальных проложений.

- •Геодезические сети

- •25. Назначение и виды плановых геодезических сетей. Общие принципы и порядок их построения. Государственная геодезическая сеть.

- •27. Сети сгущения. Назначение. Съемочное геодезическое обоснование, его виды, назначение (теодолитные хода, тахеометрические хода, прямые и обратные засечки).

- •28. Теодолитный ход. Виды теодолитных ходов. Методика измерения длин сторон и горизонтальных углов между сторонами теодолитного хода. Полевой контроль.

- •29. Вычисление координат точек теодолитного хода.

- •30. Прямая геодезическая задача.

- •31. Обратная геодезическая задача.

- •Топографические съемки.

- •33. Понятие об аэрофототопографической съемке.

- •34. Аэроснимок. Масштаб аэроснимка.

- •35. Дешифрирование аэрофотоснимков.

- •Разбивочные работы.

- •36. Понятие о разбивочных работах. Создание планово-высотного обоснования для разбивочных работ. Основные этапы и точность разбивочных работ.

- •37. Вынос в натуру точек методом полярных координат. Аналитическая подготовка данных для выноса в натуру точек методом полярных углов.

- •38,39 Вынос в натуру проектных углов, расстояний.

- •40. Вынос в натуру проектной отметки.

27. Сети сгущения. Назначение. Съемочное геодезическое обоснование, его виды, назначение (теодолитные хода, тахеометрические хода, прямые и обратные засечки).

Геодезические сети сгущения

Виды и точность геодезических сетей сгущения. Геодезическая сеть, развиваемая на основе геодезической сети более высокого порядка, называется геодезической сетью сгущения.

В городах, поселках и на больших строительных объектах создается геодезическая сеть сгущения специального назначения. Ранее такие сети сгущения называли геодезическими сетями местного значения.

Геодезические сети сгущения подразделяются на: а) сети 1 и 2 разрядов, создаваемые методом триангуляции (трилатерации); б) сети 1 и 2 разрядов, развиваемые методом полигонометрии; в) нивелирные сети, развиваемые методом геометрического нивелирования III и IV классов.

Нивелирование III и IV классов выполняется в такой последовательности:

1) проектирование по карте расположения нивелирных ходов; для III класса длина хода не должна превышать 15 км {между узловыми точками 5 км). Нивелирование IV класса проектируют по стенным и грунтовым реперам и центрам пунктов опорных (плановых) геодезических сетей;

2) рекогносцировка на местности, в результате которой уточняют предварительный проект и выбирают места установки знаков, расстояния между которыми в черте города не должны превышать 0,2—0,8 км (в зависимости от плотности застройки);

3) закладка стенных и грунтовых реперов, последние закладывают только при отсутствии зданий с каменными (бетонными) фундаментами;

4) нивелирование выполняется через несколько дней после закладки знаков;

5) окончательное вычисление высот пунктов (вычисление превышений на станциях III класса производят с округлением до 0,5 мм, а IV класса — до 1 мм).

В результате нивелирования III и IV классов должны быть представлены: схема ходов нивелирования, полевые журналы, материалы исследования нивелиров и компарирования реек, ведомость превышений, материалы вычислений и оценки точности, абрис нивелирных марок, стенных и грунтовых реперов, а также геодезических пунктов, включенных в нивелирную сеть, каталог высот марок и реперов, акты сдачи марок, стенных и грунтовых реперов на наблюдение за сохранностью (местным органам власти) пояснительная записка.

Съемочное обоснование - Геодезическая сеть, используемая для обеспечения топографических съемок.

Геодезическое съемочное обоснование создается с целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки

ъемочное обоснование развивается от пунктов государственных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов и технического нивелирования.

Пункты планового съемочного обоснования определяются построением съемочных триангуляционных сетей, проложением теодолитных и мензульных ходов, прямыми, обратными и комбинированными засечками. При развитии съемочного обоснования одновременно определяются, как правило, положения точек в плане и по высоте.

Высоты точек съемочного обоснования определяются нивелированием горизонтальным лучом нивелиром, теодолитом или, кипрегелем с уровнем при трубе или тригонометрическим нивелированием.

Невязки в ходах и полигонах высотного съемочного обоснования не должны быть

более:

±5√¯L см при техническом нивелировании,

±10√¯L см при нивелировании теодолитом или кипрегелем горизонтальным лучом,

±20√¯L см при тригонометрическом нивелировании,

где L – число километров в ходе или полигоне.

При стереотопографическом методе съемки плотность и расположение точек геодезического обоснования определяются технологией съемки, высотой фотографирования и масштабом аэросъемки.

Пункты планово-высотного съемочного обоснования закрепляются на местности долговременными знаками с таким расчетом, чтобы на каждом планшете было, как правило, закреплено не менее трех точек при съемке в масштабе 1:5000 и одной точки при съемке в масштабе 1:2000, включая пункты государственной геодезической сети и сетей сгущения (если отраслевые технические условия не требуют большей плотности закрепления).

Предельные ошибки положения пунктов уравненного планового обоснования, в том числе плановых опознаков, относительно пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать на открытой местности и на застроенной территории 0,2 мм в масштабе плана и 0,3 мм — на местности, закрытой древесиной и кустарниковой растительностью.

Топографическую съемку выполняют с точек местности, положение которых в принятой системе координат известно. Такими точками служат пункты опорных государственных и инженерно-геодезических сетей. Однако их количества, приходящегося на площадь снимаемого участка, большей частью бывает недостаточно, поэтому геодезическая основа сгущается обоснованием, называемым съемочным.

Съемочное обоснование развивается от пунктов плановых и высотных опорных сетей. На участках съемки площадью до 1 км2 съемочное обоснование может быть создано в виде самостоятельной геодезической опорной сети.

При построении съемочного обоснования одновременно определяют положение точек в плане и по высоте. Плановое положение точек съемочного обоснования определяют проложением теодолитных и тахеометрических ходов, построением аналитических сетей из треугольников и различного рода засечками. Высоты точек съемочного обоснования чаще всего определяют геометрическим и тригонометрическим нивелированием.

Самый распространенный вид съемочного планового обоснования - теодолитные ходы, опирающиеся на один или два исходных пункта, или системы ходов, опирающихся не менее чем на два исходных пункта. В системе ходов, в местах их пересечений, образуются узловые точки, в которых могут сходиться несколько ходов. Длины теодолитных ходов зависят от масштаба съемки и условий снимаемой местности. Например, для съемки застроенной территории в масштабе 1:5000 длина хода не должна превышать 4,0 км; в масштабе 1:500 - 0,8 км; на незастроенной территории - соответственно 6,0 и 1,2 км. Длины линий в съемочных теодолитных ходах должны быть не более 350 м и не менее 20 м. Относительные линейные невязки в ходах не должны превышать 1:2000, а при неблагоприятных условиях измерений (заросли, болото) - 1:1000.

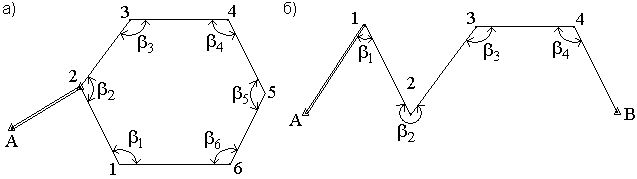

Теодолитные ходы: замкнутый (а); разомкнутый (б)

Углы поворота на точках ходов измеряют теодолитами со средней квадратической ошибкой 0,5’ одним приемом. Расхождение значений углов в полуприемах допускают не более 0,8’. Длину линий в ходах измеряют оптическими или светодальномерами, мерными лентами и рулетками. Каждую сторону измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях. Расхождение в измеренных значениях допускается в пределах 1:2000 от измеряемой длины линии.

При определении высот точек съемочного обоснования геометрическим нивелированием невязка в ходе не должна превышать

5√L см, тригонометрическим нивелированием - 20√L см, где L - длина хода, км.

Точки съемочного обоснования, как правило, закрепляют на местности временными знаками: деревянными кольями, столбами, металлическими штырями, трубами. Если эти точки предполагается использовать в дальнейшем для других целей, их закрепляют постоянными знаками.

Для составления топографических планов применяют аналитический, мензульный, тахеометрический, аэрофототопографический, фототеодолитный методы съемок, съемку нивелированием поверхности и с помощью спутниковых приемников. Применение того или иного метода зависит в основном от условий и масштаба съемки.

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов. Различают прямую и обратную угловые засечки. В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С находят отложением на исходных пунктах А и В проектных углов Р] Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Проектные углы р и р2 вычисляют как разность дирекционных углов сторон. Дирекционные углы находят из решения обратной геодезической задачи по проектным координатам определяемой точки и известным координатам исходных пунктов. На точность разбивки способом прямой угловой засечки оказывают влияние погрешности: собственно прямой засечки тсз, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей тц, фиксации разбивочной точки, т.е.