- •Глава 1. Общая характеристика внутрисемейной агрессии

- •§ 1. Внутрисемейная агрессия как криминологическая проблема

- •§ 2. Социальная и психологическая характеристика личности виновных потерпевших

- •§ 3. Мотивация внутрисемейных убийств и типология виновных в них

- •Глава 2.

- •§ 1. Учение о психопатиях и их криминологическое значение

- •§ 2. Клинико-социальный портрет лиц, совершивших насильственные общественно опасные действия в семье

- •§ 3. Психопатические личности с гиперстеническим радикалом

- •§ 4. Психопатические личности с гипостеническим радикалом

- •Глава 3

- •§ 1. Лица с преобладанием конструктивных форм проявления агрессии

- •§ 2. Лица с преобладанием дефицитарных форм проявления агрессии

- •§ 3. Лица с преобладанием деструктивных форм проявления агрессии

- •§ 4.Статистический анализ общественно опасных действий в семье

- •Глава 4 . Проблемы предупреждения и судебно-психиатрической оценки агрессивных общественно опасных действий в семье

- •§ 1. Общие меры предупреждения внутрисемейной агрессии

- •§ 2. Специальные меры предупреждения внутрисемейной агрессии

- •§ 3. Судебно-психиатрическая оценка агрессивных общественно опасных действий в семье

§ 3. Лица с преобладанием деструктивных форм проявления агрессии

В группе лиц с преобладанием деструктивных форм проявления агрессии средний возраст обследованных составил 36,5 лет. Это были по большей части городские жители (90,7%), воспитывавшиеся главным образом в неблагополучных семьях. Более 30% росли в неполных семьях и интернатах, с клинически неблагоприятным ранним анамнезом (патология центральной нервной системы перинатального генеза, тяжелые соматические заболевания). Состоявшие в браке и имевшие детей составили только 39,1%. 90,3% из обследованных имели неполное, среднее и среднее специальное образование. В данной группе лиц по-прежнему высока частота неустойчивого типа, как и в первой значительна частота эксплозивного, но особенно проявлялся с преобладающей, характерной только для этой группы, частотой истерический тип. В данной группе при рассмотрении совершенных преступлений бросается в глаза несоответствие степени тяжести содеянного и вызвавшего его повода. В побудительной стороне преступлений преобладают сочетания ситуационно-импульсивных мотивов с анэтическими. Некоторые случаи в этой группе близки к так называемым немотивированным преступлениям. В отношении криминального прошлого эта группа значительно сложнее предыдущих и гораздо более тяготеет к насильственным преступлениям (см. табл. 3).

Таблица 3

Криминальное прошлое обследованных с преобладающим

деструктивным агрессивным поведением

|

Криминальное прошлое |

Число случаев |

Соотношение, % |

|

Не привлекался к уголовной ответственности |

12 |

30,1 |

|

Иные преступления |

3 |

8,0 |

|

За кражи |

2 |

4,7 |

|

За нанесение телесных повреждений |

9 |

23,0 |

|

За убийства |

4 |

9,8 |

|

За хулиганство |

7 |

17,1 |

|

За изнасилования |

3 |

7,3 |

Проанализируем такой пример.

Дмитрий Б., 23 лет. Сведений о наследственности испытуемого нет. Является приемным ребенком в семье, был усыновлен бездетной интеллигентной семьей вскоре после рождения. Рос и развивался правильно. Перенес простудные и детские инфекционные заболевания без осложнений. По характеру, согласно показаниям свидетелей, был спокойным, молчаливым, послушным, но временами крайне возбудим и “неуправляем”. В школе обучался с 7 лет, учился плохо, на уроках был неусидчив, особенно плохо усваивал точные предметы, с трудом окончил 8 классов. В подростковом возрасте стал раздражительным, конфликтным, грубым, начал курить, употреблять алкоголь, уходить из дома на несколько дней, общался с подростками асоциального поведения, среди которых лидировал и выделялся дурным поведением, совершал хулиганские поступки. После окончания 8 классов работал на малоквалифицированных должностях, нарушал трудовую дисциплину, конфликтовал с администрацией, часто менял места работы. В 18 лет он был осужден за уличную драку по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР на два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год, но в течение года за невыполнение требований, возложенных на него судом, он был направлен в ИТК усиленного режима. Освобожден по отбытии срока наказания. После освобождения испытуемый женился, от брака имеет сына. Практически не работал, жил на содержании жены и родителей, систематически злоупотреблял алкоголем в компаниях лиц без определенного рода занятий. В последние 2 года особенно злоупотреблял алкоголем, по характеру стал злобным и агрессивным, дома часто устраивал скандалы, избивал жену, однажды ошпарил ее кипятком, бил посуду.

Как следует из материалов уголовного дела, Б. за полгода до совершения рассматриваемого преступления совместно со своим приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подверг избиению гр. Ж., причинив ему множественные тяжкие телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте. В своих показаниях по тому делу Б. признавал содеянное, подробно и последовательно описывал его обстоятельства, сообщил, что познакомился с потерпевшим накануне вечером, он и его знакомые пили водку, при этом Ж. своими разговорами "надоедал" им, что и послужило "поводом" для его избиения до смерти.

Находясь под следствием в связи с описанным правонарушением, Б. в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в процессе ссоры с женой нанес ей удар топором по затылку и несколько ударов ножем по телу, затем, когда в квартиру пришли его родители и его мать обнаружила труп, Б. нанес отцу два удара ножом в горло и два удара топором в область шеи матери. Будучи задержан на следующий день, в чистосердечном признании и в последующих показаниях по делу сообщил, что у него с женой сложились неприязненные отношения в связи с тем, что жена, как он подозревал, ему изменяла. Утром того дня он, согласно его показаниям, выпил один литр водки и после прихода жены с работы, совершил с ней половой акт, затем жена сказала ему, что найдет себе другого мужчину, поскольку ее не устраивает безработный. Испытуемого это "сильно задело", он, выйдя из комнаты, взял топор и, подойдя к жене сзади, нанес ей два удара топором по шее и затылку. Показал, что не помнит как наносил жене удары ножом, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение. Вскоре, согласно его показаниям, в квартиру пришли его родители, мать, увидев труп, закричала, и испытуемый ножом, который он держал за поясом брюк, два раза ударил в горло отца, а затем топором в область шеи ударил мать, после чего спрятал трупы родителей и жены в ящик дивана. После этого он отвел своего ребенка к матери убитой жены, купил две бутылки водки и отправился к своей знакомой, от которой вернулся домой под утро.

При обследовании в ГНЦ испытуемый был доступен для речевого контакта. Ориентирован в окружающем и собственной личности. На вопросы отвечал по существу, последовательно. Был немногословен. Мимика и жестикуляция носили в целом естественный характер, он избегал смотреть собеседнику в глаза, сидел напряженно, опустив голову, или, отвернувшись в сторону, с независимым и порой надменным видом. Заметно волновался при разговоре о его образе жизни, при этом наблюдаются бурные вазо-вегетативные реакции: испытуемый краснел, бледнел, покрывался обильным потом. Сведения о себе сообщал крайне неохотно и скудно, внимательно следил за реакцией врачей. Отмечал у себя с детского и юношеского возраста вспыльчивость, раздражительность часто по незначительному поводу, склонность подолгу переживать неприятности. Описывал у себя приступы злобы и раздражения нередко без видимой причины, во время которых хотелось “все бить и крушить”. Не скрывал, что часто злоупотреблял алкоголем, отрицал у себя физическую зависимость и похмельные проявления.

О преступлениях сообщал сведения, аналогичные данным на следствии показаниям, проявленную жестокость объяснял сильным алкогольным опьянением. Демонстративно заявлял, что родители были “неродные”, и всегда к нему “плохо относились”, приводил мелкие и незначительные примеры причиненных ему обид со стороны отца. Описывая неурядицы своей семейной жизни, испытуемый обнаруживал грубый эгоцентризм, поверхностность и облегченность суждений при отсутствии каких-либо признаков патологической интерпретации отношений с близкими. В отделении испытуемый вел себя вполне упорядоченно, избирательно общался с окружающими.

Мышление испытуемого последовательное, логичное, с элементами конкретности, бредовых мыслей не высказывал. Эмоциональные реакции адекватны, отмечались аффективная лабильность и раздражительность. Память и интеллект в пределах нормы. Критическая оценка своего состояния и сложившейся ситуации в целом достаточная. При экспериментально-психологическом исследовании выявлены сохранность сферы мышления, доступность выполнения основных интеллектуальных операций, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, пренебрежение общепринятыми этическими нормами и правилами.

Комиссия пришла к заключению, что Б. хроническим психическим заболеванием не страдает, обнаруживает признаки психопатии возбудимого типа на фоне остаточных явлений органического поражения головного мозга раннего генеза. Вменяем в отношении инкриминируемых ему деяний.

Спустя год после экспертизы в ГНЦ, Б. был осмотрен одним из авторов (И.В. Горшковым) в зале суда повторно по ходатайству защиты. Внешне обращало на себя внимание то, что, несмотря на длительное пребывание в СИЗО, он был аккуратно и модно подстрижен, щегольски одет. Как удалось выяснить, он “для суда” взял у сокамерников лучшее, что было из одежды, с целью “прилично выглядеть”. Держался по-прежнему надменно и независимо. В отношении обвинения избрал примитивную защитную версию, заявляя, что “не помнит”, как убивал родных. Был по-прежнему немногословен, говорил напряженно, тихим голосом. Озлоблялся и замолкал при указаниях на несоответствие этого материалам дела. Признаков чувства вины или раскаяния в содеянном не обнаруживал.

В данном примере обращают на себя внимание выраженные изменения личности по эксплозивному типу: общее психофизическое напряжение, раздражительность с приступами злобы, гнева и ярости, дисфории, склонность к брутальным реакциям агрессии, не соответствующим поводу (силе раздражителя), полное пренебрежение общепринятыми морально-этическими нормами, массивная с юных лет алкоголизация и делинквентное поведение — проявления расторможенности низших влечений. Наряду с этим, его паразитическая позиция в семье с одновременно повышенной требовательностью к родным, крайне грубым эгоизмом, мелочной придирчивостью, нежеланием считаться с чужим мнением позволяют говорить об антисоциальных установках личности, которые вместе с клинической структурой психопатии сложились к 17 - 18 годам. Непсихотический патохарактерологический сдвиг в данном случае имел протрагированный характер. Здесь также очень отчетливо обозначена хорошо известная судебным психиатрам из повседневной практики легкость, с которой такая личность переходит к откровенному и неприкрытому насилию (побои, нанесение телесных повреждений, убийство — нередко при отягчающих обстоятельствах). Этот случай, с другой стороны, может служить иллюстрацией антисоциальной личности с позиций западной психиатрии: ребенок, оставленный в родильном доме и усыновленный добропорядочной семьей (выше мы приводили зарубежные данные о наследственной природе этого состояния) и получивший, судя по всему, со стороны приемных родителей достаточное воспитание, в переходном возрасте (до 15 лет) сильно меняется по характеру. Он становится грубым, несдержанным, склонным к алкоголю, бродяжничеству, времяпровождению в дурных компаниях, пренебрежению авторитетами и общепринятыми ценностями. Характерно в этом смысле также описанное выше его поведение в послекриминальный период, с его полным пренебрежением социальной ответственнстью.

Убийство приемных родителей может быть объяснено тем, что, поскольку Б. с ранних подростковых лет знал, что его родители были неродными. Все свои неудачи и катастрофы в жизни он с “легкостью” объяснял тем, что они недостаточно любили и заботились о нем. Плохо воспитывали. Тем самым он снимал с себя всякую ответственность за проступки и подавлял чувство вины. Вместе с тем в нем росли неприязнь и враждебность к ним, переросшие в ненависть.

Приведенные примеры разных форм проявления агрессии довольно типичны для каждой выделенной группы обследованных. Примечательно, что в первых двух группах (конструктивной и дефицитарной) имеет место более (во второй) или менее (в первой) длительная внутриличностная проработка агрессивных побуждений, так сказать, “созревание” агрессивного ответа на неблагоприятные обстоятельства. Отсюда довольно сложная в плане личностных проявлений структура и динамика докриминального периода. Как уже было сказано выше, в период, непосредственно предшествующий преступлению, у лиц с конструктивными тенденциями в поведении начинают просматриваться черты дефицитарности. На этой стадии довольно отчетливо прослеживается сдерживающий характер устоявшегося просоциального поведения. После этого следует деструктивная реакция, собственно убийство. Агрессивные тенденции “деструктивных” личностей прямолинейны и производят впечатление ничем не опосредованных. Они как бы напрямую вытекают из своей, как мы позволим себе выразиться, почвы — сочетания значительно выраженных расстройств личности и антисоциальных установок. Рассматривая приведенные наблюдения с точки зрения современной концепции адаптации — компенсации, можно заключить, что у лиц с конструктивным поведением эти процессы находятся в относительном равновесии, сдвиг в сторону патологической адаптации в ходе развития патохарактерологического сдвига происходит под воздействием длительного психогенного фактора. “Дефицитарные” личности отличаются гиперреактивностью компенсаторных процессов и гипореактивностью адаптационных, что обусловливает сдерживание агрессивных побуждений, склонность к пассивно-оборонительным реакциям, к замедленному и отсроченному отреагированию эмоционального напряжения и агрессивных побуждений.

В этих двух группах испытуемых отмечались в докриминальном периоде колебания психического состояния с преобладанием то психопатических, то невротических расстройств, а также по мере поступательного развития конфликта — проявления психопатического цикла. Психопаты с преобладающим деструктивным поведением определенно отличаются от других выраженной слабостью компенсаторных механизмов и гиперреактивностью адаптационных. Эти обстоятельства объясняют стойкую социальную дезадаптацию, максимально выраженную в этой группе, сравнительную легкость и быстроту развития брутальных агрессивных реакций на фоне протрагированных проявлений патохарактерологического сдвига и, возможно, связаны с врожденно обусловленной слабостью развития морально-этической сферы.

Указанные психобиологические особенности психопатических личностей в выделенных нами группах отражаются и на особенностях мотивации агрессивно-насильственных правонарушений против близких.

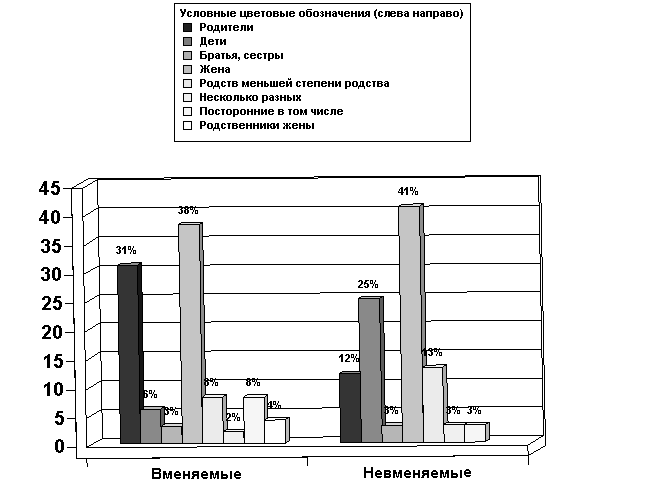

Коротко остановимся на жертвах внутрисемейной агрессии. Сведения о них, составленные с разных точек зрения на общий материал, представлены в таблице 4. Как видно, наиболее уязвимыми категориями являются родители и лица состоящие в брачных отношениях (в данном случае жены испытуемых).

Таблица 4

Соотношение жертв внутрисемейных агрессивных деликтов (%)

|

Отношение к потерпевшему |

Родители |

Дети |

Братья, сестры |

Жена |

Родств меньшей степени родства |

Несколько разных |

Посторонние вместе с родственниками |

Родственники жены |

|

Общие данные |

28 |

7 |

4 |

39 |

9 |

2 |

8 |

3 |

|

Вменяемые (суммарно по всем трем группам) |

31 |

6 |

3 |

38 |

8 |

2 |

8 |

4 |

|

Невменяемые (суммарно по всем трем группам) |

12 |

25 |

3 |

41 |

13 |

3 |

3 |

0 |

|

1-ая группа |

24 |

6 |

0 |

55 |

6 |

0 |

0 |

9 |

|

2-ая группа |

33 |

6 |

5 |

35 |

10 |

3 |

5 |

3 |

|

3-я группа |

25 |

9 |

3 |

35 |

10 |

2 |

14 |

2 |

|

Физиологический аффект |

33 |

7 |

0 |

40 |

0 |

0 |

13 |

7 |

Обращает на себя внимание своего рода “вспышка” детоубийств среди лиц, признанных впоследствии невменяемыми (25 % на фоне 6 - 9), что, по всей видимости, отражает описанную К. Лоренцом общебиологическую закономерность — запрет на агрессию в отношение потомства, точнее разрушение этой врожденной поведенческой установки при глубоких психических расстройствах. Такие расстройства. Наверное, снимают запрет. Т.е. дают возможность реализоваться тенденциям. Заложенным природой и запрещенных социумом. Но это не более. Чем гипотеза. Статистически достоверны различия виктимологических профилей только при сравнении групп “вменяемые” — “невменяемые” (см. диагр. 1).

Диаграмма 4

Соотношения жертв вменяемых и невменяемых испытуемых

Для большей наглядности в диаграмме 1 средствами аналитической графики представлены суммарные виктимологические профили вменяемых и невменяемых испытуемых.