ЭкспериментИскусство_2011

.pdf

возникает эффект новизны, иногда весьма непривычной. Другое дело, удастся ли композитору на водосточных трубах сыграть ноктюрн (см. первый эпиграф)?

Поэтому нередки ситуации, когда композиторы, сосредоточенные в первую очередь на получении убедительного художественного результата, избегают дискуссий о техниках сочинения музыки. Особенно, если речь идет о вещах умозрительных. В частности, во втором и третьем эпиграфах приведены вполне однозначные реакции двух во многом противоположных композиторов на один и тот же термин Н. Слонимского1 – «бабушкин аккорд»2.

Короче говоря, нетрудно отыскать композиторов, которые отказывают себе и своим коллегам в праве заниматься теоретическими изысканиями. И так же легко найти других композиторов, которые этими изысканиями в той или иной степени занимаются. Тем не менее связь художественного результата с подобными занятиями (или отсутствием таковых) далеко не так очевидна, как кажется на первый взгляд.

Разумеется, все нюансы поставленных выше проблем невозможно изучить в рамках одной статьи. Мы решили ограничить наше исследование четырьмя, на наш взгляд, наиболее показательными примерами из музыки XX века, каждый из которых отражает определенную степень отсутствия или наличия

укомпозитора теоретических взглядов:

1)композиторы, не проявившие интереса к написанию музыкально-теоретических трудов (Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович);

2)композиторы, чьи теоретические труды посвящены преимущественно музыке прошлого (Арнольд Шёнберг и Антон Веберн);

3)композиторы, чьи теоретические труды посвящены проблемам современной им музыки в целом (Пауль Хиндемит);

4)композиторы, оставившие исследования, посвященные преимущественно собственной музыке (Оливье Мессиан).

Метод

Разумеется, если анализировать произведения только что перечисленных композиторов, возникает проблема выбора метода. Он должен быть, с одной стороны, наиболее универсаль-

1 Slonimsky N. Music since 1900. N.Y. 1971.

2 Варунц В.П. Прокофьев о Прокофьеве: Статьи, интервью. М., 1991.

164

ным, а с другой стороны, не должен зависеть от музыкальнотеоретических взглядов указанных авторов. Поэтому при исследовании организации их сочинений мы будем учитывать не только специфические средства (являющиеся предметом обычного анализа музыкальных произведений), но и средства неспецифические, в том числе такие, как плотность звуковых событий и динамика ее изменения. При этом последняя способна обеспечить «вхождение» в музыкальную композицию даже неопытного (но чуткого и внимательного!) слушателя именно в силу своей неспецифичности, то есть опоры не на собственно музыкальные, а на наиболее общие закономерности восприятия и мышления.

Общие формулы для вычисления событийной плотности и функции напряженности приведены нами ранее3. Здесь мы опустим математические подробности и рассмотрим следующий пример.

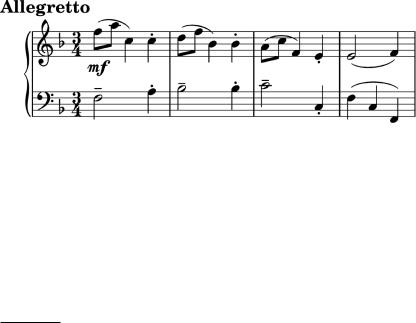

Рис. 1. В.А. Моцарт. «Менуэт» (фрагмент). Пример расчета параметров событийной плотности

Для расчета плотности ритмических событий необходимо для каждого такта подсчитать количество аттакируемых звуков (то есть тех, которые начинают звучать в данном такте). В первом такте их 4, во втором и третьем тоже 4, а в четвертом – 3. После того как количество аттакируемых звуков подсчитано для всей пьесы, необходимо определить его максимальное значение (для нашего фрагмента – 4). Затем для каждого такта количество ритмических событий следует разделить на этот максимум.

3 Зубарева Н.Б., Куличкин, П.А. Тайны музыки и математическое моделирование: Алгебра или гармония?.. Гармония и алгебра! М., 2010;

Kulichkin P.A., Zubareva N.B. Musical Arithmology: in Search for Quality in Quantity. Rivista di Psicologia dell’Arte. 2005. Р. 16, 29–44.

165

Тогда мы получим значения плотности ритмических событий для наших четырех тактов: 1; 1; 1; 0.75.

Плотность ритмогармонических событий вычисляется аналогично. Но вместо количества аттакируемых звуков необходимо подсчитывать количество аккордов. В первом и втором тактах по 1, в третьем – 2, а в четвертом – 1. Вычисляем максимум, делим на него количество аккордов и получаем значения плотности ритмогармонических событий для наших четырех тактов: 0.5; 0.5; 1; 0.5.

Фактурная плотность вычисляется несколько иным способом. При ее определении учитываются три показателя: интервальный, октавный и регистровый4.

|

|

|

|

Таблица |

Значения интервального показателя для расчета |

|

|||

|

фактурной плотности |

|

||

|

|

|

|

|

Прима |

0 |

Малая терция |

|

8 |

|

|

|

|

|

Октава |

1 |

Малая септима |

|

9 |

Квинта |

3 |

Большая секунда |

|

10 |

Кварта |

4 |

Большая септима |

|

11 |

Малая секста |

5 |

Малая секунда |

|

12 |

Большая терция |

6 |

Тритон |

|

13 |

Большая секста |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Для того чтобы рассчитать значение плотности интервала, необходимо из интервального показателя (таблица) вычесть октавный показатель и полученное значение разделить на показатель регистра. Октавный показатель используется в тех случаях, когда интервал шире октавы. Если между звуками интервала помещается одна октава, значение октавного показателя берется равным 0.5. Если две октавы, то 0.75, если три – то 0.875 и т.д. В качестве показателя регистра мы использовали значение натурального логарифма частоты нижнего звука интервала. Для вычисления плотности аккорда необходимо сложить значения плотности всех интервалов относительно баса.

4 Кон Ю.Г. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке / Т.А. Лебедева, В.Д. Конен, Л.А. Мазель и М.Д. Сабинина (Ред.). Музыка и современность. М., 1971. С. 294–318.

166

Разумеется, в реальной музыке одни аккорды звучат более, а другие менее долго. Это тоже необходимо учесть, умножив значения плотности аккорда на коэффициент, пропорциональный длительности его звучания (1 для целой ноты, 0.5 для половинной, 0.25 для четверти, 0.125 для восьмой и т.д.). Получим значения аккордовой плотности для каждого из четырех тактов

внашем примере:

1.((1–0.5)/8+(6–0.75)/8+(3–0.5)/4)/5.17+((8-0.5)/4)/5.39 =

=0.26+0.35=0.61

2.((6–0.5)/8+(3–0.5)/8+1/2)/5.45=0.28

3.(7/8+1/8+4/4)/5.58+(6–0.5)/4/4.88=0.35+0.28=0.63

4.11/4/5.17+(6–0.5)/4/4.88+(1–0.5)/4/4.48=0.53+0.28+0.03 =

=0.84

Теперь осталось, аналогично предыдущим случаям, определить максимальное значение аккордовой плотности и разделить все значения на максимум (для нашего примера – 0.84). В итоге получим значения фактурной плотности для наших четырех тактов: 0.72; 0.33; 0.75; 1.

Таким образом, мы можем вычислять плотность ритмических, гармонических и фактурных событий, характеризующую каждую единицу условного дискретного времени музыкального произведения.

Исторический экскурс

Отношения между композиционными приемами специфического и неспецифического порядка весьма заметно различаются в музыкальных произведениях разных эпох, стилей, направлений. Вместе с тем наблюдаются и некоторые общие тенденции, которые могут быть сформулированы следующим образом. Изучая организацию звуковых событий в инструментальных произведениях XVII–ХХ веков, мы установили, что на этом отрезке культурно-исторической оси центральное положение занимает музыка композиторов венской классической школы. В каждом из их сочинений действует «закон», осуществляющий централизованное управление всеми процессами, происходящими на специфическом и неспецифическом уровнях организации целого. В результате событийная организация оказывается одним из гармонично соотнесенных друг с другом компонентов музыкальной композиции. Для названного управления типичны

167

(при всех имеющихся отличиях моцартовских и бетховенских событийных композиций):

• подобие (2-3-х) событийных конфигураций на экспозиционном этапе;

• совпадение синхронных спадов плотности всех видов событий со структурными границами;

• индивидуализированность событийных рядов на этапе развития при трапецевидной форме ритмической кривой, способствующей созданию высокого уровня напряженности;

• наличие пиков гармонической пульсации (синхронных гармонических и фактурных пиков), выполняющих функции кульминаторов;

• нерегламентированность (от подобия до независимости) отношений событийных потоков в завершающих разделах при общих тенденциях к снижению напряженности и росту фактурного веса в последних тактах с целью создания эффекта заключительности.

Из сказанного ясно, что для классической музыкальной формы типично активное участие динамики изменения плотности звуковых событий в осуществлении основных композиционных функций. В творчестве новых поколений композиторов, последовавших за венскими классиками, этому образцу оптимальной организованности была суждена долгая жизнь, в течение которой он претерпевал самые разнообразные модификации. По отношению к музыке XIX века эти модификации можно представить в виде двух наиболее значительных тенденций, к тому же полярно противоположных относительно друг друга. Одна из тенденций ведет к предельному заострению присущей классической форме рациональности структурирования музыкального материала, в результате чего упорядоченность звуковых событий одного и более рядов становится регулярной.

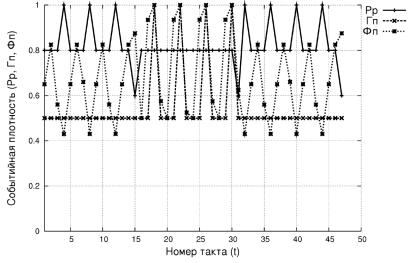

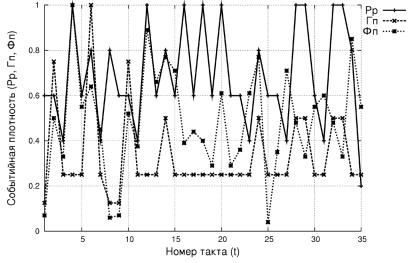

В данном аспекте чрезвычайно интересен «Галоп» М. Глинки (рис. 2), где все событийные параметры неизменны на протяжении каждого из разделов, то есть, с математической точки зрения, «вырождены». При этом плотность гармонических событий постоянна в крайних разделах и периодична в середине, а плотность ритмических событий – наоборот (периодична в крайних частях и постоянна в средней). Что же касается фактурной плотности, то ее изменения происходят в каждом разделе строго периодически.

168

Рис. 2. М.И. Глинка. «Галоп». Гармоническая пульсация (Гп), ритмический рисунок (Рр) и фактурная плотность (Фп)

Событийная организация данного произведения представляет своего рода квинтэссенцию регулярности, присущей не только жанровым миниатюрам М. Глинки, но также целому классу фортепианных сочинений, что выводит нас на некоторые важные обобщения. Во-первых, «вырожденные» случаи функции принадлежности относятся по большей части к танцевальной музыке, где связаны с повторностью звуковых конструкций, воспроизводящей повторность пластических элементов танца. Во-вторых, роль регулярности как формы реализации жанрового начала может быть весьма различной: она минимальна в концертных пьесах и максимальна в пьесах прикладного назначения, к которым относятся и танцы Глинки. В-третьих, «вырожденные» событийные параметры наиболее активно участвуют в формообразовании именно в произведениях прикладного характера. В рассмотренном выше «Галопе», в частности контрастное изменение событийно-динамического профиля, оказывается едва ли не более действенным способом оформления структурных границ, чем специфически-музыкальные приемы, в ряду которых отсутствует такое «сильное» цезурообразующее средство,какгармоническийкаданс.Крометого,осуществление

169

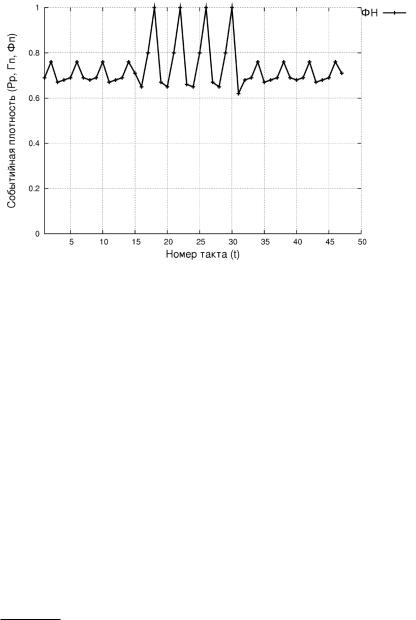

Рис. 3. М.И. Глинка. «Галоп». Функция напряженности (ФН)

средним разделом композиционной функции развития обеспечивается не столько переходом в доминантовую тональность, сколько ростом напряженности вследствие увеличения плотности звуковых событий.

На событийном уровне осуществляется также кульминация пьесы, которая связана с четырьмя равновеликими максимумами функции напряженности и имеет вследствие этого не «точечный», а «зонный» характер (рис. 3).

Вместе с тем вопрос о жанровом прообразе имеет смысл поставить более широко и говорить, вслед за С. Скребковым и А. Сохором, не только, собственно, о танцевальности, но и о моторности в целом5. При такой обобщенной трактовке почва для проявления моторности может быть обнаружена в самых разных по жанровой принадлежности произведениях, в том числе –

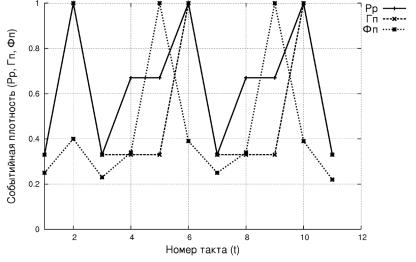

впрелюдиях. Приведем в качестве примера прелюдию А. Скрябина (op. 11, № 17), в которой «вырожденность» всех параметров

впределах начального (1–4 т.т.) и развивающе-заключительного (5–12 т.т.) разделов ясно видна на диаграмме.

5 Сохор А.Н. Музыка как вид искусства // А.Н. Сохор. Вопросы социологии и эстетики музыки: Ст. и исслед. Л., 1981. Вып. 2. С. 111–230.

170

Рис. 4. А.И. Скрябин. «Прелюдия op. 11 № 17». Гармоническая пульсация (Гп), ритмический рисунок (Рр) и фактурная плотность (Фп)

Характерная для прелюдии импровизационность неразрывно связана с исполнительской моторикой, а импровизационная свобода, в свою очередь, какими бы средствами она ни была реализована, требует строгой упорядоченности других средств. На неспецифическом уровне этому требованию отвечает регулярность организации событийных потоков. Другая тенденция состоит в том, что закономерности, определяющие становление музыкальной формы, охватывают либо не все потоки звуковых событий, либо действуют не на всем протяжении произведения и т.п. Образующиеся при этом событийные структуры не во всем совпадают со структурами специфически-музыкальными, что можно показать на примере рельефа функции напряженности в «Благородном вальсе» Ф. Шуберта.

В пьесе имеются две глубокие цезуры – между экспозиционным периодом и его варьированным повторением (в 8-м такте), а также между первой и второй частями (в 16-м такте). При этом первая из цезур отчетливо выражена с помощью уменьшения плотности ритмических событий, в то время как вторая, играющая более важную роль в музыкальной форме,

171

Рис. 5. Ф. Шуберт. «Благородный вальс». Гармоническая пульсация (Гп), ритмический рисунок (Рр) и фактурная плотность (Фп)

вообще не выявлена на событийном уровне (см. рис. 5). Благодаря маскировке этой цезуры развитие музыкального материала, осуществляемое в рамках экспозиционного раздела, плавно соединяется с развитием, осуществляемым уже в соответствии с композиционной функцией второго раздела, что можно рассматривать как одно из проявлений приоритетности развития, которой отмечены многие аклассические музыкально-драматургические решения.

Альтернативная композиция

Сравнивая приведенные группы примеров между собой, можно прийти к выводу, что основой для развития обеих тенденций стало, фактически, одно и то же явление – с формированием присущих классическому музыкальному мышлению «типовых» способов структурирования художественного материала синхронизация участия специфических и неспецифических факторов в осуществлении композиционных функций перестала быть насущной необходимостью. Вместе с тем итог, к которому

172

приводит развертывание каждой из тенденций, существенно различен. Если для произведений, принадлежащих первой тенденции, типично «освобождение» специфических средств от обязательного участия в формировании типовых структур, то для произведений, представляющих вторую группу, характерно, напротив, «освобождение» неспецифических средств, на которые ложится, главным образом, решение драматургических и образно-характеристических задач.

В музыке ХХ века обе представленные тенденции продолжают «работать»; при этом характерные для них черты организации звуковых событий в целом ряде сочинений приобретают совершенно новое звучание и значение. Так, для первого из обозначенных ранее типов событийной организации типична высокая композиционная значимость максимальных и минимальных значений функции напряженности: ее пики (в первую очередь, синхронные максимумы функции принадлежности для всех параметров) являются важнейшими кульминаторами, а ее спады (главным образом, также синхронные) – важнейшими цезурообразующими факторами.

Примером такого рода композиции может служить прелюдия К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», где все событийные цезуры соответствуют по местоположению цезурам музыкальным (см. рис. 6). Полного совпадения, тем не менее, не образуется. Так, в частности, цезуры разного – синтаксического и композиционного – ранга могут получать соизмеримое количественное графическое выражение: половинный автентический каданс перед репризным возвращением основной темы (27–28-й такты) сопоставим по уровню событийной плотности с окончанием первой экспозиционной фразы (4-й такт), а отклонение в Es-dur в конце второй фразы (6–7-й такты) отмечено более глубоким спадом событийной насыщенности, чем полный совершенный каданс, завершающий изложение музыкального материала (10–11-й такты).

Еще меньше сходства обнаруживается при анализе фигур событийного рельефа. В его строении выделяются два фрагмента, организованные по аналогии: двойной пик 8–16-го тактов и его измененное повторение от 28-го такта. Эти фрагменты могут быть квалифицированы как «событийная экспозиция» (с предшествующими ей двумя пиками «вступления») и «событийная реприза», между которыми располагается «событийная середина». Границы обозначенных разделов событийной структуры,

173