golovina_n_a_strelkov_yu_a_voronin_v_n_i_dr_ikhtiopatologiya

.pdf

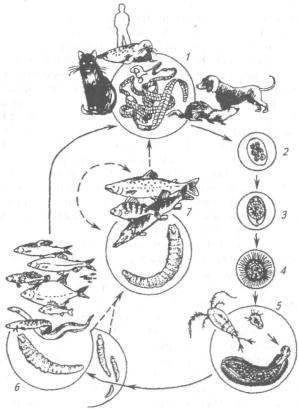

Рис. 131. Цикл развития цестод рода Diphyllobotrium: 1 — дефинитивные хозяева; 2— яйцо; 3—яйцо с корацидием; 4 —корацидий; 5—промежуточный хозяин — циклоп с процеркоидами; 6 — дополнительные хозяева с плероцер-коидами; 7— резервуарные хозяева

Эпидемиология. Человек заражается, поедая сырые рыбные продукты с живыми плероцеркоидами. В ряде районов распространено употребление в пищу свежей, слегка подсоленной щучьей икры, которая сильно заражена плероцеркоидами. На севере употребляют в пищу сырую или свежемороженую рыбу, в которой личинки лентеца сохраняются живыми. Иногда мелкую сырую рыбу запекают в тесте, не очищая ее от внутренностей; в таком пироге рыба остается сырой, а личинки живыми.

Соление рыбы не сразу убивает плероцеркоидов. При холодном посоле они гибнут через 9—12 дней, при теплом — через 7—8 дней. Низкие температуры также не сразу убивают плероцеркоидов: при температуре ниже —20 °С они погибают в течение 9—12 ч.

Существенное значение в эпидемиологии дифиллоботриоза имеет загрязнение водоема яйцами лентеца широкого. Они попадают в водоемы с бытовыми стоками, фекалиями, сбрасываемыми с судов в воду. Дифиллоботриоз особенно распространен среди населения, живущего у водоемов.

Патогенез. Дифиллоботриоз — очень серьезная болезнь, приводящая к длительной потере трудоспособности, а иногда к смерти человека. Гельминт может достигать в кишечнике человека 15 м. Наблюдаются общее ослабление организма, нарушение деятельности кишечного тракта, тошнота, рвота, давление в поджелудочной области, иногда периодические обмороки.

421

В тяжелых случаях развивается резко выраженная анемия, вызванная гиповитаминозом, больной распространяет огромное количество яиц широкого лентеца. Оказание медицинской помощи и дегельминтизацию больных проводят по указанию врача.

Рис. 132. Ареалы дифиллоботриид: 1 — D. latum; 2—D. dendriticum; 3—D. luxi (klebanovski). Территории с максимальной по-раженностью дополнительных и окончательных хозяев: 4 —D. latum; 5—D. dendriticum; 6— D. luxi (klebanovski)

Профилактика. Профилактические меры осуществляют в двух направлениях: 1) предотвращают попадание яиц гельминтов в водоем путем улучшения санитарно-гигиенических условий жизни людей, живущих по берегам водоема, обезвреживания бытовых сточных вод, дегельминтизации носителей дифилло-ботриума, особенно рыбаков и людей, работающих на судах; 2) проводят просветительскую работу среди населения с целью обеспечения их личной гигиены питания, исключающей потребление в пищу сырой рыбы и икры, недостаточно обработанных рыбных продуктов. В очагах заболевания не следует кормить сырой рыбой собак, кошек и разводимых на фермах пушных зверей.

11.5. ДИФИЛЛОБОТРИОЗЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ДРУГИМИ ПЛЕРОЦЕРКОИДАМИ РОДА DIPHYLLOBOTHRIUM

Diphyllobothrium ditremum (лентец малый). Он паразитирует у таких планктонофагов, как ряпушка и корюшка, иногда пелядь, омуль. Локализуется на стенках желудка, реже пилорических придатков и кишечника. Плероцеркоиды обнаружены во всех северных водоемах, заселенных европейской или азиатской ряпушкой. В больших количествах встречается от Великобритании до России (Чукотка).

Окончательным хозяином являются рыбоядные птицы — крохаль, гагара, цапля и в отдельных районах чайки, а также может быть человек.

D. dendriticum (лентец наемный, или узкий). Он локализуется в

422

капсулах на стенках желудка сигов, а также туводных лососевых родов Salmo, Salvelinus и Hucho, иногда на стенках желудка и кишечника сига, муксуна, омуля, пеляди и др. Встречается по всему северу Евразии и в районе озера Байкал.

У сигов, зараженных D. dendriticum, не наблюдается каких-либо патогенных явлений, а у гольца и форели при массовом заражении отмечены снижение коэффициента упитанности, воспаление брюшной полости и даже гибель. Окончательными хозяевами D. dendriticum являются различные рыбоядные птицы, преимущественно чайки, а также собака и человек. У человека лентецы малый и узкий не вызывают тяжелых последствий и отмирают довольно быстро.

D. luxi (=D. klebanovskii). Он паразитирует у дальневосточных лососевых (кета, горбуша, кунджа, нерка, сима, чавыча, мальма, сахалинский таймень). Плероцеркоиды располагаются глубоко в мышцах спины, преимущественно между спинным и жировым плавником.

Нозоареал этого заболевания охватывает шельфовые зоны островных, полуостровных и материковых территорий дальневосточных морей, а также бассейны дальневосточных рек, впадающих в акваторию Тихого океана, в границах ареала проходных и дальневосточных лососей за исключением территории северо-западной части Приохотья, где популяции лососей не поражены плероцер-кориями D. luxi.

Паразитарные системы этого гельминта полностью сформировались и постоянно действуют в морских акваториях бассейна Тихого океана с участием проходных и полупроходных дальневосточных лососей, рыбоядных обитателей моря, птиц и наземных плотоядных животных (бурого медведя, лисиц и енотовидных собак).

Показатель зараженности этим дифиллоботриумом жителей Дальнего Востока составляет около 0,3 % или 5,2 % в структуре биоинвазий, выявленных у населения в этом районе. Основной причиной заражения человека является употребление слабосоленых лососей и недостаточно термально обработанных рыбопродуктов.

11.6. АНИЗАКИДОЗЫ

Анизакидозы — паразитарные заболевания, вызываемые личинками нематод из сем. Anisakidae, подотряда Ascaridata. Аниза-киды широко распространены у многих видов морских и проходных рыб.

Возбудители. Личинки нематод, относящихся к сем. Anisakidae, поражают большинство морских рыб, при этом наиболее распространены представители из родов Anisakis и Contracaecum.

Личинки анизакид у рыб могут быть в свернутом состоянии (в виде спирали) или вытянутыми в полупрозрачных капсулах или без них. Размеры цист, как правило, 3—5 мм, извлеченной из них личинки до 4 см. Личинки анизакид локализуются в полости тела, на поверхности или во внутренних органах и мускулатуре рыб (трески, скумбрии, сайры, сельдей, нототении, салаки и др.). Окончательными хозяевами гельминтов являются рыбоядные птицы, морские млекопитающие или хищные рыбы. Наземные плотоядные

423

животные и человек рассматриваются как тупиковые хозяева, у которых личинки начинают развиваться, но гельминты не достигают половой зрелости.

Первыми промежуточными хозяевами обычно являются низшие ракообразные — копеподы и амфиподы — в тех случаях, когда окончательные хозяева — хищные рыбы, мирные рыбы — выполняют роль второго промежуточного, или резервуарного, хозяина.

При попадании в пищеварительный тракт человека личинки вызывают заболевание анизакидоз. С середины 80-х годов XX в. оно стало проблемой медицинской паразитологии многих стран мира, особенно тех, где в пищу традиционно используется сырая или слабосоленая рыба и морепродукты. Анизакиды, попав в кишечник человека с сырой рыбой, проникают в стенку кишечника или желудка, травмируют слизистую оболочку, вызывая формы энтерита, действуют как аллергены. Описаны случаи, когда личинка анизакид пробуравливала стенки кишечника и провоцировала перитонит. Подобные случаи отмечены в Нидерландах, Великобритании, Японии, США, Канаде, а в России — на Дальнем Востоке.

Распространение и экономический ущерб. Анизакидозы на стадии личинок широко распространены в рыбах и кальмарах практически во всех районах интенсивного промысла Мирового океана. Они наносят существенный экономический ущерб вследствие необходимости выбраковки и специальной технологии переработки сырья. При вскрытии рыбы в первую очередь обнаруживают личинок, свободно лежащих или инкапсулированных в полости тела, а затем — на внутренних органах и в мышцах.

Основным методом оценки жизнеспособности личинок является их выдерживание при 34—35 °С в физиологическом растворе или в 0,5%-ном растворе трипсина до 3 дней. В эти сроки личинки проявляют свою активность.

Меры борьбы и профилактика. Поскольку ликвидировать анизакид в естественных водоемах практически невозможно, основное внимание следует уделять их профилактике. Для этого при разделке рыбы не следует допускать попадания внутренностей в море. Среди рыбаков и потребителей рыбы и рыбопродуктов необходимо проводить широкую просветительскую работу.

Обеззараживание рыбы и кальмаров, зараженных анизакидами, проводят замораживанием: при —18 °С в течение 14 сут; —20 °С — 24 ч с последующим хранением при —18 0С — 7 сут; — 30 °С — 10 мин с последующим хранением не выше —12 °С — 7 сут.

При слабом посоле (6—8 % соли) и в маринованной продукции личинки остаются живыми около двух месяцев. Холодное копчение не влияет на жизнеспособность личинок анизакид. Термальная обработка (при температуре более 60 °С) вызывает их гибель.

424

11.7. ДИОКТОФИМОЗ

Диоктофимоз — опасное заболевание домашних и диких животных. Отмечены случаи заболевания человека.

Возбудитель. Возбудителем является гигантская нематода Dioctophyme renale, или свайник-великан, паразитирующая в почках и брюшной полости преимущественно хищных млекопитающих. Как исключение встречается у свиньи, лошади, крупного рогатого скота. Самка красного цвета размером от 20 см до 1 м. Самцы (длиной 14—40 см) мельче и светлее самок (рис. 133).

Яйца, выделенные паразитом и выведенные с мочой хозяина, должны попасть на дно водоема, где их заглатывают вместе с детритом промежуточные хозяева — олигохеты родов Branchiobclella или Lumbriculus. Заражение окончательного хозяина происходит при заглатывании с водой олигохет. Но в цикл развития паразита в качестве резервуарного хозяина может вклиниться рыба, которая заражается, питаясь олигохетами. Личинки найдены у щуки, сома, окуня, гамбузии, шипа, большого лопатоноса, ряда карповых, но в небольших количествах. По-видимому, хищные рыбы заражаются, поедая мирных, что усложняет цикл развития паразита. Нематода из кишечника рыбы проникает в его стенку, в гонады, брыжейку, где вокруг паразита образуется соединительнотканная капсула. В этом случае окончательный хозяин заражается, питаясь сырой или плохо проваренной рыбой.

Дальнейшее развитие их происходит в организме окончательных хозяев — человека и плотоядных животных. Попав в организм вместе с рыбой или водой, личинки нематод активно внедряются в мышечный слой, стенку желудка, вызывая гематому, затем через серозную оболочку проникают в полость, мигрируя в печень. Здесь они претерпевают третью линьку, а затем выходят в полость тела, где начинаются их усиленный рост и созревание.

425

Локализуются паразиты чаще всего в почечной лоханке и брюшной полости, реже — в мочеточнике, мочевом пузыре, уретре, под кожей живота, в промежности, молочной железе и даже в грудной полости. По мере роста паразит давит на близлежащие ткани почки, которая атрофируется, и от нее часто остается одна оболочка.

Эпизоотология. Личинки свайника обнаружены только в бассейне Аральского моря. В половозрелом состоянии свайник обнаружен во многих районах государств СНГ.

Среди окончательных хозяев известны дикие плотоядные животные, например шакал. В некоторых местах имеются природные очаги диоктофимоза. Болезнь зарегистрирована также на звероводческих фермах у серебристо-черной лисицы и голубого песца. Она проявляется в отсутствии аппетита, рвоте, общем истощении. Иногда болезнь приводит к гибели животного. При вскрытии нематод обнаруживают в полости тела и почечных лоханках. В почках происходит атрофия почечной паренхимы.

Профилактика. Необходимо уничтожить шакалов и бродячих собак, закапывая или сжигая их трупы. На звероводческих фермах рыбу, скармливаемую животным, следует проваривать.

11.8. ГНАТОСТОМОЗ

Гнатостомоз — тяжелое и массовое заболевание человека в ЮгоВосточной Азии.

Возбудитель. Развитие возбудителя — нематоды Gnathostoma hispidum из сем. Gnathostomatidae — происходит при участии циклопов и резервуарного хозяина — рыб, амфибий и рептилий. Окончательный хозяин заражается, заглатывая с водой зараженных циклопов либо поедая сырую или плохо обработанную рыбу. Личинки мелкие — длиной до 1 мм, шириной 0,3 мм. На переднем конце тела имеется валик, снабженный тремя рядами шипов. Поверхность тела складчатая.

Эпизоотология. В водоемах Средней Азии личинки нематоды обнаружены у сома, судака, окуня и различных карповых. Зараженность обычно невысокая, хотя в некоторых участках Аральского моря достигает 30—40 %. Количество личинок — до 7 шт. в одной рыбе. Они локализуются в печени, стенках кишечника, полости тела и мускулатуре. В других районах страны гнатостомы в рыбах не найдены. Половой зрелости гнатостома достигает у человека, домашней свиньи, кабана, иногда у крупного рогатого скота.

Профилактика. В очагах гнатостомоза следует пить только кипяченую воду и не питаться сырой и плохо обработанной рыбой.

426

11.9. КОРИНОЗОМОЗ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

За последние годы отмечено массовое заражение скребнями различных пушных зверей, которых разводят на фермах.

Возбудитель. Возбудителями являются скребни рода Согупо-soma (рис. 134), обычно достигающие половой зрелости в кишечнике бакланов и различных морских млекопитающих. Паразит развивается со сменой двух промежуточных и окончательных хозяев.

Яйца, попадая в воду, заглатываются с детритом морскими и реликтовыми бокоплавами, в полости которых развиваются личинки. При заглатывании зараженного бокоплава рыбой (резерву-арным хозяином) личинка прободает кишечник и инкапсулируется во внутренних органах, чаще всего в брыжейке. У такой личинки хоботок ввернут, но уже развиваются половые железы. При попадании в кишечник окончательного хозяина у личинки выворачивается хоботок, с помощью которого она прикрепляется к стенке кишечника и в дальнейшем достигает половой зрелости.

Эпизоотология. Личинки коринозом в больших количествах поражают преимущественно донных бентосоядных и хищных рыб (палтус, камбала, навага, ерш и др.). Хищники заражаются, поедая мелких мирных рыб. Коринозомы зарегистрированы у рыб во всех морях, омывающих Россию, а также в Каспийском море и Ладожском озере. Проходные рыбы заносят паразита вверх по нерестовым рекам.

Заражение пушных зверей в настоящее время описано в Латвии и Эстонии на звероводческих фермах, где в корм использовали свежую рыбу, вылавливаемую в Балтийском море.

Профилактика. Запрещается скармливать пушным зверям сырую рыбу. Следует подвергать ее термальной обработке или замораживанию при -18 °С, после чего использовать в корм.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. Назвать основные виды трематод — возбудителей болезней

человека. 2. Рассказать о жизненном цикле лентеца широкого. 3. Перечислить промежуточных хозяев О. felineus. 4. Какие нематоды вызывают заболевания человека и животных? 5. Перечислить основные профилактические мероприятия при зоозонозах

Рис. 134. Возбудитель коринозомоза пушных зверей — Corynosoma strumosum

427

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бауер О. Н., Мусселиус В. А., Николаева В. М., Стрелков Ю. А. Болезни прудовых рыб. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 320 с.

Биологические основы марикультуры/Под ред. Л. А. Душкиной. — М.:

Изд-во ВНИРО, 1998. - 320 с.

Болезни рыб и основы рыбоводства/ Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. — М.: Колос, 1999. — 234 с.

Васильков Г. В. Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка рыбной продукции. — М.: Изд-во ВНИРО, 1999. — 191 с.

Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. - Л.: Наука, 1985.- 118 с.

Ведемейер Г. А., МейерФ. П., Смит Л. Стресс и болезни рыб/ Пер. с англ. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 127 с.

Гаевская А. В., Ковалева А. А. Справочник болезней и паразитов промысловых рыб Атлантического океана. — Калининград: Кн. изд-во, 1991. - 208 с.

Головина Н. А., Тромбицкий И. Д. Гематология прудовых рыб. — Кишинев: Штиинца, 1989. — 156 с.

Гинецинская Т. А. Трематоды, их жизненные циклы, биология и эво-

люция. — Л.: Наука, 1968. — 406 с.

Гусев А. В. Методика сбора и обработка материалов по моногенеям, паразитирующим у рыб. — Л., 1983. — 17 с.

Иванова Н. А. Атлас клеток крови рыб. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 300 с.

Ихтиопатология / О. Н. Бауер, В. А. Мусселиус, В. М. Николаева, Ю. А. Стелков. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1977. — 432 с.

КанаевА. И. Ветеринарная санитария в рыбоводстве.— М.: Колос, 1973. - 224 с.

Кенеди К. Экологическая паразитология. — М.: Мир, 1978. — 227 с. Лабораторный практикум по болезням рыб/ Под ред. проф. В. А. Мус-

селиус. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1988. — 294 с.

НейшГ., Хьюз Г. Микозы рыб. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-95 с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 1 «Паразитические простейшие». —Л.: Наука, 1984. — 428 с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 2 «Паразитические многоклеточные (первая часть)». —Л.: Наука, 1985. — 425 с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 2 «Паразитические многоклеточные (вторая часть)». — Л.: Наука, 1987. — 583 с.

Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Часть 1. — М.: Отдел маркетинга АМБ-агро, 1998. — 310 с.

Сборник инструкций по борьбе с болезнями рыб. Часть 2. — М.: Отдел маркетинга АМБ-агро, 1999. — 234 с.

Справочник по болезням рыб/ Под ред. В. С. Осетрова. — М.: Колос,

428

1978. - 351 с.

Шульман С. С. Миксоспоридии фауны СССР. — М.; Л.: Наука, 1966.

— 507 с.

Шульц Р. С, Гвоздев Е. В. Основы общей гельминтологии. — М.: На-

ука, 1979. Т. 1. - 492 с; т. 2, 1982. - 515 с.

Amlacher E. Taschenbuch der Fischkrankheiten. Jena: Veb Gustav Fischer Verlag, 1972. - 378 s.

Austin B, Austin D. A. Methods for the microbiological examination of fish and shellfish. New York: Halsted Press John Wiley &Sons, 1994. - 266 p.

Erwig N. Handbook of drugs and chemicals used in the treatment of fish diseases. Sringield: Charles &Thomas, 1979. — 273 p.

Fish diseases and disorders. V. 1 Protozoan and Metazoan Infections/Edited by P.T.K. Woo. Cambridge: ©CAB INTERNATIONAL, 1995. - 808 p.

Ghittino P. Technologia e Patologia in Acquacoltura. V. 2 Patologia. Torino:Tipografia Emilio Bono, 1985. — 444 p.

Noga E. J. Fish Diseases: diagnosis and treatment. — St. Louis: Mosby, 1995. -367 p.

Schaperclaus W. Fischkrankheite. T.l—2. — Berlin: AKADEMIE— VERLAG, 1979. - 1089 s.

Wolf K. Fish Virusses and fish viral diseases. Ithaca and London: Cornell University Press, 1988. — 476 p.

429

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Вакцинация ВакцинопрофЯлактика Вакцина — 36, 3/ Ветеринарное законодательство Весенняя виремия карпа - 99 Вертеж карпа — 384 лососевых Вибриоз — Вирулентность

Вирусная геморрагическая септицемия-92 Вирусы — 91 Вирусные болезни осетровых – 113, 440

Вирусный некроз эритроцитов — 117 Водянка желточного мешка — 415 Воспаление альтернативное — 39 пролиферативное — 40 плавательного пузыря — 214 кссудативное — 39 Газопузырьковая болезнь — 398 Гаркавилланоз — 340 Гексамитоз — 190 Гельминтозы — 261 Гемогрегарины — 208

Герпесвирусное заболевание канального сома — 110 Герпесвирусные инфекции лососевых—112 Гидремия — 102 Гиперимия — 22 Гипертрофия — 40 Гиродактилез — 269, 271 Гифы — 173 Глохидии — 356 Глубокий микоз — 183 Глюгеоз судака — 242

дальневосточных лососей — 243 Гофереллез — 232 Гранулоциты — 25

д

Дактилогирозы — 265 Дегенерация мышечной ткани кеты — 397 Дезинвазия — 73 Дезинфекция — 73 Дезосредства — 73 Дермоцистидоз — 208

Диагностика — 14, 36, 64, 92

Дилепидоз — 300

430