golovina_n_a_strelkov_yu_a_voronin_v_n_i_dr_ikhtiopatologiya

.pdfжизни. Если у выловленной рыбы кишечник не удаляют, микроб проникает в мышцы и вырабатывает токсин.

Заражение рыбы возбудителями ботулизма может наступить эндогенным путем (из кишечника) и экзогенным (из внешней среды). Образование токсина в рыбе происходит до ее засола. Соление и замораживание рыбы не разрушает токсин. Он разрушается при температуре 100 0С через 10 мин, при 90 0С — через 40 мин.

Другим возбудителем клостридиозов является CI. perfringens — возбудитель газовой гангрены, споры которого могут находиться в воде, иле, откуда могут попасть в кишечник рыб. При разделке рыбы или при облове, сопровождающемся ее травмированием, CI. perfringens может инфицировать мышечные ткани и стать причиной заболевания человека и животных. В настоящее время известно 5 типов CI. perfringens — А, В, С, Е, и F , каждый из которых играет определенную роль в патологии человека.

Серьезным толчком к интенсивному изучению проблемы пищевых отравлений, вызываемых CI. perfringens, явились неоднократные случаи заболевания людей некротическим энтеритом с летальным исходом.

Подробные клинико-эпидемиологические исследования заболеваний, вызванных CI. perfringens, выявили большое разнообразие клинических проявлений как по симптоматике, так и по тяжести течения. Инкубационный период длится от 2 ч до 7 сут. Во всех случаях отмечены боли в области живота, тошнота, обильный частый жидкий стул, как правило, с пузырьками газа.

10.2.2. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

Микрофлора кожи, жабр и кишечника рыб зависит от санитарного состояния воды, в которой они обитают. В зонах, где вода загрязняется стоками, обнаружено значительное обсеменение планктона микроорганизмами фекального происхождения. Известны случаи, когда рыба являлась источником заражения патогенными энтеробактериями.

Внастоящее время из многочисленной группы сальмонелл более 100

видов, включая Salmonella typhosa, S.parathyphi, S. enteri-tidis, являются патогенными для человека.

Инфицирование рыбы, в том числе и морской, происходит при нарушениях технологий ее хранения и переработки.

Вжелудочно-кишечном тракте человека, питавшегося зараженной сальмонеллами рыбой или рыбой, содержащей эндотоксин, клинические симптомы отравления проявляются через 20—24 ч. Они проявляются в виде острого гастроэнтерита и сопровождаются рвотой, болями в животе, расстройством кишечника и др.

Резервуаром возбудителей служат водоплавающие птицы и чайки. Высокую устойчивость сальмонеллы проявляют в пищевых продуктах. Соление и холодное копчение оказывает на них слабое действие. Гибель их наступает при термальной обработке уже при 60 °С. Строгий санитарноветеринарный контроль за хранением рыбы и рыбопродуктов является одним

411

из способов профилактики сальмонеллеза.

10.3. ОТРАВЛЕНИЯ АЛЬГОВЫМИ ТОКСИНАМИ

За последние 70 лет в мире произошло более 10 вспышек своеобразно протекающего заболевания, названного сартланской, гаф-фской, или юксовской, болезнью, которой подвержены люди, собаки и кошки. Известны также случаи заболевания лисиц, водоплавающих птиц, поросят и кур.

Первая эпидемия зарегистрирована в 1924 г. среди рыбаков, населяющих побережье Фришес-Гаффского залива, и описана в немецкой литературе как гаффская болезнь. Вспышки заболевания повторились в 1925, 1926, 1932—1933 гг.

У нас в стране болезнь известна также как юксовская, так как она в 1934—1975 гг. распространилась среди населения деревень, расположенных на берегу Юксовского озера (Ленинградская область). В 1946—1947 гг. заболевание было зарегистрировано в Новосибирской области среди населения побережья оз. Сартлан. Это заболевание, которое до 1946 г. никогда не встречалось ни в районе оз. Сартлан, ни в районах Сибири и исчезло после 1948 г., получило название сартланская болезнь.

В 1975 г. несколько случаев с аналогичной клиникой было зарегистрировано в некоторых населенных пунктах Мамонтовского района, расположенного на берегу оз. Островного (Алтайского края). В 1984 г. в Алтайском крае вновь зарегистрировано несколько случаев этого заболевания. В 2000 г. оно вновь возникло на озерах Тюменской области.

Общими для всех вспышек являются клинические проявления болезни у людей, живущих близ водоемов, связь заболевания с употреблением в пищу рыбы из этих водоемов, ставшей почему-то токсичной, одновременное поражение людей и кошек.

Клинические признаки. Болезнь начинается всегда приступообразно и в большинстве случаев отмечена у людей, связанных с повышенной физической нагрузкой, а иногда с переохлаждением. Приступы продолжаются 3—4 сут и повторяются через неопределенные сроки в среднем от 2 до 3 раз. Летальность заболевания — 1-2%.

Характерны внезапно наступающие острые мышечные боли, в результате которых больные падают и остаются неподвижными на том месте, где их настигает первый приступ болезни. Наблюдается обильное потоотделение, дыхание затруднено, температура тела в большинстве случаев остается нормальной. Заболеванию всегда сопутствует распад мышечной ткани с высвобождением миоглобина и выведением его почками, в результате чего моча становится коричневого или бурого цвета. Наблюдают также поражение нервной системы, мышечного аппарата, почек, печени, органов кроветворения. Смерть наступает вследствие удушья от паралича диафрагмы и межреберных мышц. Наибольшие патологоморфологические изменения обнаруживаются в нервной системе, скелетных мышцах и почках. Медики называют это заболевание алиментарно-токсической пароксизмальной ми-оглобинурией.

412

Этиология. Исследование заболевания медиками, бактериологами, ихтиологами, гидрохимиками подтвердило, что интоксикация связана с потреблением в пищу рыбы, главным образом хищной и ее молоди. Однако в Харьковской области были зарегистрированы случаи этого заболевания при употреблении карпа и лосося.

Внастоящее время установлено, что гаффская болезнь является специфическим заболеванием, которому подвержены как люди, так и животные, употребляющие в пищу ядовитую рыбу систематически и в большом количестве. Внутренние органы рыб и жир обладают большей токсичностью, чем мясо.

Токсин термостабилен, но его токсичность снижается при обезжиривании рыбы и при продолжительном ее хранении. Одни и те же виды рыб могут быть токсичны или безвредны в тот или иной год, в том или ином участке водоема. Началу вспышек предшествует интенсивное развитие фитопланктона, в основном Microcystis aeruginosa. На основании этого было высказано предположение о связи возникновения токсичности рыб с появлением в водоеме синезеленых водорослей. Однако эта теория во многом противоречива, так как в последние годы «цветение» наблюдается во многих водоемах и нередко сопровождается гибелью рыб, но последние не приобретают токсичности, характерной для гаффской болезни. По этой же причине является несостоятельной теория влияния сточных вод.

Развитие синезеленых водорослей создает основные предпосылки для возникновения гаффской болезни. При развитии синезеленых водорослей наблюдается массовая гибель рыб. Следовательно, токсины синезеленых водорослей, попадая в организм рыб, не только делают последних токсичными для людей и животных, но и, аккумулируясь в органах и тканях рыб, вызывают их заболевание и даже гибель. Патологоанатомическое вскрытие рыб показало наличие у них отчетливых визуальных изменений: в виде отека головного мозга, окраски оболочек и инъекции сосудов; в ряде случаев отмечались кровоизлияния и экссудат. Наблюдались изменения в почках, печени и кишечнике. В результате гистологических исследований обнаружены патологические изменения в паренхиматозных органах и центральной нервной системе (перицеалголярные и периваскулярные отеки мозга и его оболочек, многочисленные точечные кровоизлияния и дегенеративные изменения в цитоплазме нервных клеток). Патологические изменения были выявлены в сердечной мышце и жаберной ткани.

Было установлено, что гибель рыб является основным следствием проявления В]-авитаминоза, усугубленного ухудшением гидрохимического режима водоема.

Тиаминовая недостаточность (В 1-авитаминоз) в организме рыб возникает вследствие разложения витамина тиаминазой, которая не обнаружена ни в одном представителе позвоночных, за исключением рыб. В то же время она найдена у многих видов беспозвоночных и растительных организмов, в том числе у синезеленых водорослей.

Ворганизме рыб, находящихся в воде с летальным для них ко-

413

личеством М. aeruginosa (0,6—5 г/л), значительно возрастает активность тиаминазы и вследствие разложения ею тиамина наступает сначала гиповитаминоз, затем авитаминоз. Тиаминаза аккумулируется во внутренностях, а в мышцах отсутствует.

Было высказано предположение, что именно тиаминаза вызывает гаффскую болезнь, являющуюся В1-авитаминозом.

При очень сильном В 1-авитаминозе возможен летальный исход вследствие паралича дыхательного центра. Слабый и кратковременный В 1- гиповитаминоз приводит к нарушениям функций желудочно-кишечного тракта, а иногда и к аллергии.

Профилактика болезни для человека и животных состоит в том, что при подозрении на гаффскую болезнь проводят биологическую пробу на животных (лучше кошках) и до выяснения результата запрещают любительский лов рыбы, а также реализацию промысловых уловов. При возникновении болезни извещают санитарную и ветеринарную службы, администрацию, проводят са-нитарно-просветительскую работу среди населения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1.Что собой представляют пищевые токсикоинфекции и интоксикации?

2. Перечислить основные пищевые интоксикации. 3. Назвать причину возникновения и основные признаки юксовско-гаффской болезни.

414

Глава 11 РЫБЫ - ПЕРЕНОСЧИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Некоторые гельминты, в личиночном состоянии паразитируя в различных органах и тканях рыб, достигают половой зрелости в человеке и плотоядных животных, иногда вызывая у них очень тяжелые болезни.

11.1. ОПИСТОРХОЗ

Наиболее тяжелым гельминтозом из числа трематодозов, передаваемых человеку с рыбой, является описторхоз.

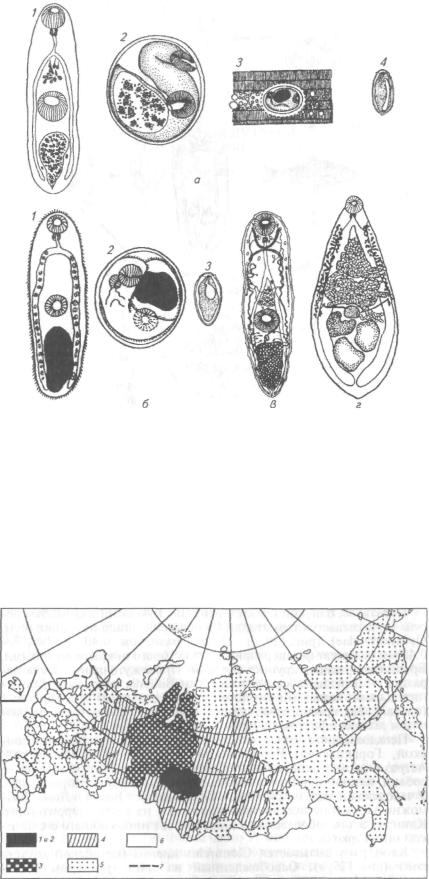

Возбудитель. Описторхоз вызывает трематода Opisthorchis felineus (кошачья, или сибирская, двуустка), относящаяся к сем. Opisthorchidae, отряду Fasciolata. Развитие О. felineus происходит при участии двух промежуточных хозяев (рис. 128). Яйца вместе с илом заглатываются мелким пресноводным моллюском Opisthochorphorus (Bithynia-Codiella) leachi.

Вышедшая из яйца в кишечнике моллюска личинка проникает в его внутренние органы, где развиваются 2 партеногенетических поколения: спороциста и редия. В последней образуются хвостатые церка-рии, которые покидают описторхоруса и внедряются в карповых рыб. В мускулатуре последних церкарии превращаются в метацеркарии. Они лежат в округлой цисте серого цвета размером 0,17—-0,21 мм. Личинка в цисте очень подвижная. Размер освобожденного метацеркария 0,44—1,36x0,15—0,30 мм. У него хорошо видны 2 присоски и экскреторный пузырек округлой формы, заполненный черными гранулами (рис. 129, а). Человек или плотоядное млекопитающее, съев зараженную рыбу в сыром или плохо проваренном виде, заражаются описторхисами, которые достигают половой зрелости в желчных протоках их печени.

Эпизоотология и эпидемиология. Распространение описторхоза связано с моллюском Opisthorchophorus (Bithynia-Codiella) leachi, обитающим в пересыхающих мелководных пойменных водоемах. Поэтому описторхоз приурочен к бассейнам равнинных, медленно текущих рек с широкой поймой, таких как Обь и Иртыш, в меньшей мере к бассейнам Днепра, Дона, Волги и Немана, Северной

415

Рис. 128. Цикл развития Opistorchis felineus: а — взрослая трематода в дефинитивном хозяине; б — яйцо; в — мирацидий в воде; г, д— спороциста иредия в моллюске; е — церкария; ж—метацеркария в мышцах рыбы

Двины и некоторых районов Енисея. По всей территории Восточной Сибири описторхоз не обнаружен (рис. 130). Потенциальными носителями личинок возбудителей являются язь, елец, плотва, красноперка, лещ, голавль, синец, белоглазка, чехонь, жерех, линь, пескарь, уклея, гольян, верховка, шиповка. Так, в бассейне Оби основными носителями метацеркариев являются язь и в меньшей степени елец и плотва. Зараженность рыб с возрастом увеличивается. Половозрелые описторхисы паразитируют у человека, кошки, собаки и многих диких плотоядных (лисиц, песцов, соболей, хорьков и др.). Описторхоз является природно-очаговым заболеванием, наиболее частыми носителями которого являются кошки. Отмечен описторхоз на звероводческих фермах, где пушных зверей кормят сырой рыбой.

Описторхоз как заболевание человека обнаруживается в районах обитания описторхиса, но особенно он распространяется в тех районах, где существует обычай питаться сырой или свежемороженой рыбой. Паразитируя в желчных проходах печени, желчном пузыре и поджелудочной железе у человека в течение 10—20 лет, гельминты вызывают различные патологии в печени и поджелудочной железе, а также способны вызывать аллергическую реакцию и осложнять течение сопутствующих заболеваний (легочных, брюшнотифозных и др.)

416

Рис. 129. Трематоды — возбудители болезней человека и животных:

а — Opistorchis felineus: У —личинка, выделенная из цисты; 2 — личинка в цисте; 3 —

личинка в мускулатуре; 4 — яйцо; б — Pseudamphistomum truncatum: 7—личинка,

выделенная из цисты; 2 — личинка в цисте; 3 — яйцо; в — Clonorchis sinensis; г—

Merorchis bilis

Клинические признаки и патогенез. У рыб заметных изменений не отмечено. Светло-серые цисты гельминтов локализуются в межмышечной соединительной ткани преимущественно спинных мышц на глубине 2—4 мм.

Рис. 130. Распространение описторхоза в России.

Заболеваемость (на ЮОтыс. человек населения) за 1991 г.: 7 и 2 — около 1000; 3 — около 600; 4 — от 104 до 1,1; 5 — менее 1,0; 6 — описторхоз не зарегистрирован; 7— граница ареала возбудителя описторхоза в РФ (по экспертным оценкам)

417

Меры борьбы. Основные меры борьбы — личная профилактика, заключающаяся в отказе от употребления в пищу сырой, свежемороженой, слабопросоленной рыбы из семейства карповых. Полное обеззараживание достигается промораживанием рыбы при —28 °С в течение 32 ч. Только законченные технологические процессы, применяемые на рыбоперерабатывающих предприятиях, обеспечивают полное обезвреживание рыбных продуктов. Это же достигается при варке, горячем копчении и тщательном прожаривании зараженной рыбы.

Снижения зараженности рыб можно достичь подавлением численности моллюсков в водоемах путем выпаса там уток и зарыбле-ния их карасем.

Разработаны методы дегельминтизации больных описторхозом. Наиболее эффективен хлоксил. Лечение проводят только по указанию врача.

11.2. ПСЕВДОАМФИСТОМОЗ И КЛОНОРХОЗ

Из других трематод сем. Opisthorchidae, достигающих половой зрелости у человека и плотоядных животных, следует упомянуть псевдоамфистомоз и клонорхоз.

Паразитоз, близкий к описторхозу по этиологии и способам передачи,

вызывается трематодой Pseudamphistomum truncatum (сем. Opisthorchidae) (рис. 129, б). Цисты размером 0,40—0,54x0,39— 0,45 мм содержат метацеркария, тело которого покрыто шипиками. Брюшная присоска крупнее ротовой. Промежуточные хозяева паразита — переднежаберные моллюски Bithynia tentaculata. Дополнительными хозяевами являются многие виды рыб сем. карповых (плотва, лещ, красноперка, густера, елец и др). Сроки и стадии развития псевдоамфистом такие же, как у О. felineus.

Псевдоамфистомоз в России у животных отмечается в Московской, Горьковской, Воронежской, Ивановской, Саратовской, Астраханской, Свердловской областях. Дефинитивные хозяева — собаки, кошки, пушные звери (еноты, выдра, норка, хорек и др.). У человека он зарегистрирован в бассейнах рек Волги и Дона. Возможно заражение псевдоамфистомозом и на других территориях. Клиника этого заболевания у людей имеет много общего с клиникой описторхоза.

Клонорхоз вызывается Clonorchis sinensis (китайской двуусткой) (рис. 129, в). Освобожденный из цист (размером 0,12— 15x0,85—14 мм) метацеркарий (размером 0,4x0,12 мм) сужен к заднему концу, двигается как пиявка; у него хорошо видны две присоски черного цвета и длинный пузырь, который занимает большое пространство в задней части тела. Биология паразита во многом сходна с таковой у О. felineus. Его промежуточные хозяева — моллюски сем. Bithyniidae и Velanidae; на Дальнем Востоке России — Parafossarulus manchouricus. Дополнительными хозяевами (от которых заражаются человек и некоторые животные) являются более 20 видов пресноводных рыб, в основном дальневосточные виды сем. карповых (язь, елец, плотва, лещ, сазан, гольян, густера, карась, толстолобик и др.). В России клонорхоз распространен в бассейнах Уссури, а также Нижнего и Среднего Амура.

418

11.3. ДРУГИЕ ТРЕМАТОДОЗЫ ЧЕЛОВЕКА И ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Метагонимоз, нанофиетоз, параганимоз и меторхоз характеризуются очаговым распространением. Они эндемичны для Дальнего Востока.

Метагонимоз, нанофиетоз. Это кишечные трематодозы, вызываемые соответственно Metagonimus yokogawai и Nanophyetus salmincola.

Заболевания у человека характеризуются кишечными расстройствами. Промежуточными хозяевами для обоих видов трематод являются пресноводные моллюски рода Juga. Дополнительными хозяевами для метагонимуса служат рыбы сем. карповых. Часто его метацеркарий обнаруживаются также у сигов, хариусов и ленков. Метацеркарий метагонимуса инцистируются в толще кожных покровов, в чешуе, жабрах и плавниках. Цисты округлой или овальной формы (размером 0,15—0,22 мм). Личинка листовидной или языковидной формы (размером 0,3—0,4—0,09— 0,1 мм).

Основную роль в передаче возбудителя нанофиетоза человеку и домашним животным выполняют хариусовые и пресноводные лососи (амурский сиг, таймень, ленок, хариус, кета, горбуша, гольян и др.). Метацеркарии у этих рыб в больших количествах образуют капсулы в мышцах тела, почках, жабрах и плавниках. Паразит внутри капсулы находится в округлой тонкостенной цисте (размером 0,2—0,35 мм). Вся кутикула метацеркария покрыта тонкими, отогнутыми назад шипиками.

ВРоссии эти трематодозы распространены в бассейнах Амура, Уссури

ирек севера Сахалина. Трематоды при массовом заражении окончательного хозяина вызывают катаральное расстройство кишечника.

Парагонимоз. Заболевание вызывается разными видами трематод рода Paragonimus (наиболее часто P. westermani). Оно характеризуется хроническим течением с поражением легких, головного мозга и других органов. Как у всех трематод, паразиты развиваются последовательно со сменой хозяев. Промежуточными хозяевами на Дальнем Востоке России зарегистрированы моллюски рода Juga (прежде всего J.etensa и J. tegulata). Дополнительными хозяевами являются не рыбы, а пресноводные ракообразные (раки, крабы, креветки), в частности, на Дальнем Востоке России — речные раки рода Cambaroides, пресноводные крабы родов Eriocheir и Helice. Человек и животные заражаются, употребляя в пищу ракообразных в необеззараженном виде. В России заболевание регистрируется в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях. Обеззараживание ракообразных от личинок парагонимусов осуществляется сравнительно просто, путем их термальной обработки, кипячения в течение 15 мин.

Клиника заболевания у людей характеризуется вначале энтеритом, позднее бронхитом, очаговой пневмонией, сухим или экссудативным плевритом. Возможны легочные кровотечения, гнойный плеврит, занос гельминтов или их яиц в мозг с развитием ме-нингоэнцефалита, признаков опухоли (головные боли, судороги, психические расстройства, иногда парезы

419

и параличи).

Меторхоз. Среди гельминтозов животных (кошек, лисиц, песцов, водных полевок, некоторых рыбоядных лисиц) широко распространен меторхоз, вызываемой трематодой Metorchis bills (=albidus) (рис. 129, г).

Цикл развития паразита сходен с таковым у описторхисов. Промежуточным хозяином являются моллюски рода Bithynia; дополнительными — рыбы сем. карповых (язь, плотва, красноперка, уклея, лещ и др.). Ведутся дискуссии относительно возможного нахождения Metorchis у человека. Регистрируется меторхоз во многих странах Западной Европы и Ближнего Востока.

11.4. ДИФИЛЛОБОТРИОЗ, ВЫЗЫВАЕМЫЙ DIPHYLLOBOTHRIUM

LATUM

Из цистодозов человека, вызываемых употреблением в пищу зараженной рыбы, важнейшим является дифиллоботриоз.

Возбудитель. Возбудитель болезни — широкий лентец Diphyllobothrium latum — относится к отр. Pseudophyllidae. Тело его, состоящее из члеников (4000 и более), иногда достигает длины 20 м, ширины 1,5 см. Широкий лентец паразитирует в кишечнике не только человека, но и кошки, собаки, лисицы и других плотоядных млекопитающих. Развитие лентеца протекает с участием двух промежуточных хозяев (рис. 131). Яйцо паразита с испражнениями хозяина выводится во внешнюю среду и для дальнейшего развития должно попасть в воду. Там из яйца выходит корацидий, которого заглатывают первые промежуточные хозяева — планктонные рачки родов Diaptomus и Cyclops. В полости тела рачка развивается процеркоид. Рыба заглатывает зараженного рачка, а процеркоид прободает стенку желудка и проникает во внутренние органы (печень, брыжейку, ястык) или в мускулатуру, где превращается в плероцеркоида. Он имеет форму беловатого червячка длиной около 1 см и может сохраняться в теле рыбы в течение длительного времени. Хищная рыба — щука, налим, реже угорь, лосось и сом могут заражаться, поедая ин-вазированных мелких рыб, аккумулируя в своем теле плероцеркои-дов широкого лентеца.

Человек и другие млекопитающие заражаются лентецом широким, поедая рыбу в сыром или недостаточно переработанном виде и особенно слабосоленую икру щуки. Плероцеркоид прикрепляется к стенке кишечника окончательного хозяина, растет, образует стробилу и превращается в половозрелого паразита.

Эпизоотология. Распространителями плероцеркоидов лентеца широкого служат преимущественно щука, окунь и ерш. Очаги дифиллоботриоза регистрируются в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях, северных районах Красноярского края, в бассейнах рек Енисея, Лены, Оби, Индигирки, Печоры, Северной Двины, Волги, Камы (рис. 132).

420