golovina_n_a_strelkov_yu_a_voronin_v_n_i_dr_ikhtiopatologiya

.pdf

морские млекопитающие, поэтому дифилло-ботрииды считаются опасными для человека. Известны случаи заражения людей дифиллоботриозом после употребления в пищу сырой морской рыбы. Плероцеркоиды дифиллоботриид могут располагаться в капсулах или свободно в полости тела, во внутренних органах или в мускулатуре рыб. Интенсивность инвазии рыб в некоторых районах Мирового океана бывает значительной, что ограничивает их использование в пищевых целях.

Рис. 87. Личинки цестоды Gymnorhynchus gigas у морского леща

Из других плероцеркоидов ленточных червей, паразитирующих у морских рыб, следует отметить личинок сем. Phyllobothridae, которых часто объединяют в один вид — Scolex pleuronectis (рис. 86, в, г), однако их видовая принадлежность в рыбе не может быть определена. Они паразитируют в кишечнике, пилорических придатках, желчном пузыре и реже в плавательном пузыре различных костистых рыб. Тело их округлое, суживающееся к заднему концу, не разделенное на членики, длиной 0,1—7,0 мм и более. Головка с четырьмя овальными ботридиями, простыми или разделенными на 2—3 ячейки, и апикальной присоской или воронковидным хоботком. Иногда имеются дополнительные присоски. У ряда форм отмечено скопление ярко-красного пигмента за сколексом. Окончательными хозяевами служат, вероятно, акулы и скаты, первым промежуточным хозяином — веслоногие ракообразные, вторым, или резервуарным — костистые рыбы. Это распространенные в Мировом океане паразиты. Интенсивность инвазии рыб, как правило, невелика, но отмечены случаи, когда число личинок достигает сотен и даже тысяч экземпляров паразита в хозяине. Патологические изменения обычно не отмечаются, но у черноморского ошибня наблюдались случаи прободения плавательного пузыря и попадания сотен личинок в полость тела рыбы.

Заболевания морских рыб, вызываемые взрослыми формами цестод

Все цестоды, паразитирующие у морских рыб в половозрелом состоянии, обитают в их пищеварительном тракте, прикрепляясь сколексом к слизистой оболочке или же проникая под нее и располагаясь под слизистой оболочкой на границе Мышечного слоя кишечника. В месте прикрепления паразитов часто образуются эрозии, кровоподтеки, развиваются очаги воспаления, иногда опухоли. При высокой интенсивности инвазии Цестоды сбиваются в клубок, достигающий величины перепелиного яйца. Этот клубок

301

полностью закупоривает просвет кишечника, что приводит к расстройству его функций, понижению упитанности рыб.

Кроме того, давление, оказываемое этим клубком червей на Прилегающие органы, приводит к развитию в них атрофических Процессов.

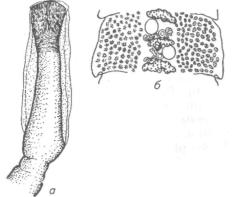

Рис. 88. Цестода Bothriocephalus scorpii: а — сколекс; б — членик

Ботриоцефалез морских рыб вызывается цестодой Bothriocephalus scorpii (рис. 88). Паразит имеет длинную белую стробилу с ясно выраженной членистостью. Длина его 50—950 мм, ширина 1,3—6,0 мм. Передний край члеников короче заднего, поэтому боковые края стробилы пиловидно зазубрены. Сколекс прямоугольный, длиной, намного превышающей его ширину. Хорошо развит терминальный диск. Желточники расположены в кортикальной наружной паринхиме. Яичник компактный. Паразит локализуется в кишечнике многих морских рыб.

Развитие В. scorpii происходит при участии двух промежуточных хозяев: первый — ракообразные, второй — рыбы (бычки, колюшки, иглы). Окончательными хозяевами являются камбалы, бычки, зубатки, скумбрии и др. Паразит распространен в бассейне Атлантического океана, в дальневосточных и северных морях.

У сильно пораженных рыб отмечено снижение темпа роста. На слизистой кишечника появляются изъязвления с гиперемией прилежащих участков. Кроме механического воздействия черви, отнимая у хозяина часть пищи, приводят к снижению упитанности и, возможно, плодовитости хозяина.

Большое эпизоотологическое значение болезнь имеет для калкана Черного и Азовского морей. Заражение начинается в прибрежной зоне у сеголетков, а рыбы старшего возраста поражаются поголовно при интенсивности от 10 до 150 паразитов в хозяине. Предполагается, что часть зараженной рыбы погибает.

В. scorpii часто встречается у тюрбо и может представлять серьезную угрозу при искусственном выращивании этого вида и других камбалообразных в морских рыбоводных хозяйствах. В Баренцевом море В. scorpii поражает бычка при переходе его к хищничеству.

302

8.3.4. ТРЕМАТОДОЗЫ

Трематодозы у рыб вызывают плоские черви, относящиеся к классу сосальщиков Trematoda. Для них характерно плоское листовидное тело длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Тело трематод покрыто кутикулой, под которой расположен кожно-мускульный мешок. Пространство, ограниченное кожно-мускульным мешком, заполнено паренхимой, в которой располагаются внутренние органы. Прикрепительные образования представлены различными присосками, строение и количество которых у разных представителей может варьировать. У сосальщиков, обитающих в кровяном русле, Присоски отсутствуют.

Пищеварительная система начинается с ротового отверстия, расположенного на переднем конце тела, затем следуют глотка и пищевод, переходящий в кишечник. Кишечник чаще состоит из двух стволов, оканчивающихся слепо и изредка открывающихся наружу. Реже кишечник мешковидный.

Выделительная система протонефридиального типа. От лежащих в паренхиме протонефридиев отходят протонефридиальные капилляры, сливающиеся в выделительные каналы больших размеров, которые впадают в выделительный (мочевой) пузырь.

Нервная система состоит из парного надглоточного ганглия с отходящими назад нервными стволами, соединенными поперечными комиссурами. Органы чувств развиты слабо и лишь изредка представлены короткими чувствительными волосками и остатками пигментных глазков, которые бывают у личинок.

Трематоды в основном гермафродиты. Мужская половая система представлена двумя, реже одним или многими семенниками, от которых отходят семявыносящие каналы. На конце мужской половой системы обычно располагается мускулистый циррус. Женская половая система состоит из яичника и отходящих от него выводящих путей и желточников. Строение половой системы, как мужской, так и женской, является важным систематическим признаком.

Трематоды — паразиты со сложным циклом. Для своего развития они требуют, как правило, одного или двух промежуточных хозяев. Взрослые сосальщики (мариты) паразитируют в кишечнике позвоночных животных (рыбы, птицы, млекопитающие). Первым промежуточным хозяином являются моллюски, вторым — рыбы, амфибии и водные беспозвоночные. В некоторых случаях второй промежуточный хозяин может отсутствовать.

У рыб, как правило, трематодозы вызываются личинками сосальщиков на стадии метацеркарий и церкарий. Исключение представляет своеобразная трематода Sanguinicola, паразитирующая в кровеносной системе рыб. В тех случаях, когда окончательным хозяином трематод являются хищные рыбы, мариты паразитируют у них в кишечнике.

Цикл развития трематод, вызывающих заболевания рыб в пресных водоемах, чаще происходит по следующей схеме. Взрослые паразиты

303

обитают в кишечнике различных рыбоядных птиц (чаек, Крачек, цапель и др.). Яйца гельминтов вместе с испражнениями птиц попадают в воду, где из них вылупляются личинки — мира-Цидии, тело которых покрыто ресничками. Мирацидии плавают в воде и проникают в первого промежуточного хозяина — моллюска. В моллюске мирацидий локализуется в печени или половой железе. Здесь личинка сбрасывает ресничный покров и превращается в бесформенный неподвижный мешок — спороцисту. Спороциста растет и внутри нее из особых клеток (зародышевых шаров) путем партеногенеза образуется следующая стадия развития — редии. Они отличаются от спороцисты подвижностью и присутствием короткого мешковидного кишечника.

После образования редий спороциста лопается, вышедшие из нее редии остаются в теле моллюска. Далее в теле редий начинают образовываться личинки следующего поколения — церкарии. Они похожи на взрослого червя и отличаются от него только наличием мускулистого хвоста и отсутствием половых органов. Через специальное отверстие церкарии выходят из редий, а затем покидают и моллюсков. Плавающие в воде с помощью мускулистого хвоста церкарии должны проникнуть в рыбу, при этом они отбрасывают хвост и превращаются в следующую личиночную стадию — метацеркарий. Метацеркарии отличаются от взрослых гельминтов только отсутствием развитых половых органов и локализуются в мускулатуре, глазах, различных внутренних органах рыбы. Рыбоядные птицы заражаются паразитами после переваривания инвазированной рыбы. В кишечнике птиц метацеркарии продолжают развиваться, становятся половозрелыми гельминтами (ма-ритами), которые продуцируют яйца и весь цикл начинается снова.

Приведенная здесь схема цикла у разных видов трематод может иметь свои особенности.

Сангвиниколез

Сангвиниколез — заболевание, вызываемое своеобразным сосальщиком из рода Sanguinicola, паразитирующим в кровеносной системе рыб. Всего у рыб в водоемах России известно 5 видов: Sanguinicola inermis — у карпа и сазана, толстолобика и др., S. armata — у линя, плотвы, красноперки, карпа и др., S. intermedia — у карася и S. volgensis — у чехони, плотвы, щуки и др., S. skrjabini — у толстолобика обыкновенного и белого амура. Первые 3 вида известны лишь в прудовых хозяйствах. Эпизоотическое значение установлено пока только для S. inermis. В США S. davisi вызывает заболевание форели.

Возбудитель. Возбудитель сангвиниколеза Sanguinicola inermis обитает в кровеносной системе карпа и сазана. Это небольшой сосальщик вытянутой формы длиной не более 1 мм. Ротовая и брюшная присоски отсутствуют. Удлиненный пищевод переходит в кишечник, состоящий из двух передних и двух задних слепых отростков; реже число отростков достигает 5—6. Задний конец кишечника обычно заканчивается между первой и второй третями тела. Семенников 15 пар. Двухлопастной яичник располагается за

304

семенниками. Вся поверхность тела покрыта мельчайшими щетинками, которые обычно трудно заметить.

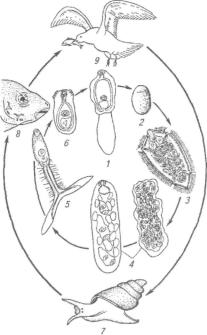

Рис. 89. Цикл развития Sanguinicola

inermis: f— взрослый паразит; 2—яйцо; 3 — мирацидий; 4 — спороцисты, редии; 5— церкарии; 6— промежуточный хозяин; 7—окончательный хозяин

Развитие паразита проходит с участием одного промежуточного хозяина — моллюсков сем. Limnaeidae (рис. 89). Паразит, находясь в рыбе, продуцирует яйца треугольной формы, которые через отверстие матки выводятся в кровь рыбы. Током крови яйца разносятся по всему телу, но задерживаются в капиллярах жабр и почек. В яйце развивается личинка — мирацидий, который выходит из яйца, разрывает ткани капилляров (обычно жаберных) и выходит в воду. В воде мирацидий свободно плавает, внедряясь

впромежуточного хозяина — моллюска. В моллюске он превращается в спороцисту, в которой затем образуются редии. В редиях развивается следующая стадия — церкарии. Церкарии по своему строению напоминают взрослых паразитов и снабжены хвостом, раздвоенным на конце. Церкарии выходят из моллюска, с помощью хвоста плавают в воде и активно нападают на рыбу, проникая через покровы тела в кровеносные сосуды. При внедрении

вкровеносные сосуды церкарии отбрасывают хвост и превращаются во взрослого паразита, который, достигая половой зрелости, опять начинает продуцировать яйца и цикл повторяется.

Эпизоотология. Заболевание распространено в основном в южных районах России, однако отмечено также в Беларуси и Латвии. В прудовых хозяйствах заболевание мальков и двухлетков карпа вызывается закупоркой (эмболией) яйцами паразита капилляров жабр и почек. Жаберная форма болезни встречается в основном у мальков и годовиков, почечная — у рыб более старших возрастов. Жаберная форма обычно протекает в острой форме и часто сопровождается смертью рыбы, почечная — принимает хронический характер и редко вызывает гибель рыб.

305

Клинические признаки и патогенез. При жаберной форме сначала наблюдается побледнение отдельных лепестков и жабры принимают так называемую мраморную окраску. Поврежденные участки жабр некротизируются и разрушаются. Внешние изменения в жабрах при сангвиниколезе напоминают таковые при бранхиомикозе, миксоспоридиозах и некоторых формах дакти-логирозов.

При почечной форме заболевания нарушаются деятельность почек и водный обмен, возникают водянка полости тела, пучеглазие и ерошение чешуи. У зеркального карпа на поверхности тела могут возникать пузыри, наполненные экссудатом. Внешне симптомы сангвиниколеза этой формы напоминают острую форму весенней виремии карпа.

Диагноз. Его ставят на основании клинических признаков и при обнаружении большого числа возбудителей или их яиц в кровеносных сосудах жабр и почек больных рыб. Следует помнить, что по клиническим признакам сангвиниколез близок к ряду других заболеваний с симптомами некроза жабр (бранхио-микоз, дактилогироз, миксоспоридиоз и др.).

Меры борьбы. Для борьбы с сангвиниколезом нужно уничтожать моллюсков, чтобы разорвать жизненный цикл возбудителя. Уничтожать моллюсков можно путем периодического осушения и летования прудов, а также применения различных химических препаратов (медный купорос, хлорная известь, хлорофос и др.). Следует помнить, что при спуске прудов моллюски зарываются в ил и тогда воздействие химикатов затруднено. Поэтому дезинфекцию лучше проводить по ложу только что спущенного пруда, пока моллюски еще не закопались в ил, или сочетать это с провокационным залитием, заливая в пруд воду на 20—25 см. Откосы прудов следует обработать 20%-ным хлорным молоком. Для предотвращения попадания моллюсков в пруды на водоподающих устройствах устанавливают сороуловители. Для снижения численности моллюсков можно подсаживать в пруды рыб-моллюско-фагов (в частности, черного амура) или организовать ручной сбор моллюсков.

Диплостомозы

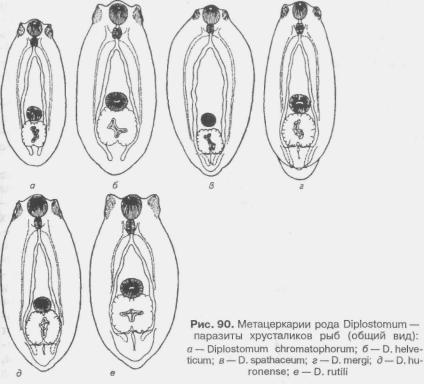

Диплостомозы — широко распространенные заболевания пресноводных рыб, вызываемые метацеркариями трематод рода Diplostomum (сем. Diplostomidae, отр. Strigeidida). В фауне России выявлено 17 видов этого рода, паразитирующих в глазах рыб. Шесть из них имеют наибольшее эпизоотологическое значение: диплостомоз «А» — возбудитель Diplostomum chromatophorum; диплостомоз «В» — возбудитель D. helveticum;

диплостомоз «I» — возбудитель D. spathaceum; диплостомоз «К» — возбудитель D. mergi; диплостомоз «L» — возбудитель D. huronense и диплостомоз «О» — возбудитель D. rutili (рис. 90). Возбудители всех перечисленных форм диплостомозов паразитируют в хрусталике глаз рыб. В чистом виде указанные этиологические формы диплостомозов встречаются редко, значительно чаще они образуют ассоциации из нескольких форм диплостомозов, называемые комбинированными диплостомозами.

306

Диплостомозы широко распространены как в естественных водоемах, так и в рыбоводных хозяйствах. Диплостомоз проявляется в двух формах.

Первая, наиболее распространенная (хроническая) форма, — паразитическая катаракта, которая проявляется в помутнении хрусталика под влиянием находящихся в нем метацеркарий паразита.

Вторая форма (острая) — церкариозный диплостомоз, возникающий в момент внедрения церкарий паразита в рыбу.

Возбудитель. Метацеркарий сосальщиков рода Diplostomum локализуются в глазу рыб, в основном в хрусталике, стекловидном теле, а также между склерой и ретиной. Тело метацеркария овальное, прозрачное, размером до 0,5 мм. На переднем конце располагается ротовая присоска, от которой отходят 2 ствола кишечника, заканчивающихся слепо на заднем конце тела на уровне экскреторного пузыря. Рядом с ротовой присоской видны ушковидные выросты. Примерно в середине тела находится брюшная присоска, за которой располагается довольно крупный железистый орган Брандеса. В теле зрелых метацеркарий можно заметить известковые тельца, которые располагаются на концах разветвленных каналов выделительной системы. Число и расположение известковых телец служит систематическим признаком при определении видовой принадлежности метацеркария.

Жизненный цикл трематод рода Diplostomum сложный, протекающий с участием трех хозяев: промежуточных — моллюски сем. прудовиков (Lymnaeidae); дополнительных, или вторых промежуточных, — рыбы и круглоротые, и окончательных — рыбоядные птицы, преимущественно чайковые и утиные (рис. 91).

Половозрелые трематоды (мариты) паразитируют в кишечнике птиц. Продуцируемые ими яйца вместе с экскрементами птицы выделяются во

307

внешнюю среду и, попав в воду, начинают эмбриональное развитие. Через 15—20 сут (при температуре 20 °С) в них

формируются мирацидии, которые выходят в воду и, войдя в контакт с моллюском, внедряются в него. В печени моллюска мирацидии превращается

вспороцисту. Внутри нее затем развивается новое дочернее поколение — редий. Редии дают начало следующему поколению личинок — церкариям. Они активно покидают тело моллюска и переходят к свободному образу жизни в воде. За 1 сут зараженный моллюск производит до 50 тыс., а за всю жизнь — более 10 млн церкарий. В воде церкарии живут немногим более суток. Для дальнейшего развития они должны внедриться в рыбу, совершить

вней миграцию до глаза и внедриться в хрусталик. Здесь через 1,5—2,0 мес церкарии превращаются в инвазионных метацеркарий, способных жить в рыбе до 5—6 лет.

Рыбоядные птицы заражаются диплостомами при поедании инвазированных рыб. Половой зрелости паразит достигает в кишечнике птиц через 5 сут. Срок его жизни в птице ограничен 1—2 мес. За это время каждый паразит продуцирует до 5000 яиц. Взрослые паразиты обитают в кишечнике рыбоядных птиц, чаще чайковых, реже уток.

Эпизоотология. Диплостомозами поражаются все виды пресноводных и проходных рыб, но наиболее восприимчивы к ним лососевые, сиговые, осетровые и большинство карповых рыб, включая всех вселенцев, введенных

вкультуру отечественного рыбоводства (белый амур, толстолобики, буффало, канальный сом и др.). Наибольшую опасность они представляют для личинок, мальков и сеголетков прудовых рыб.

Рис. 91. Цикл развития диплостомид: 1 — взрослый паразит; 2 —яйцо; 3 —мирацидии; 4

— спороцисты и редии; 5 — церкарии; 6 —метацеркарий; 7—первый промежуточный хозяин; 8 — второй промежуточный (дополнительный) хозяин; 9 — окончательный хозяин

308

Потенциально неблагополучными по диплостомозам могут быть все водоемы, в которых обитают прудовики и которые хотя бы изредка посещаются рыбоядными птицами — чайками, крачками, утками и крохалями.

Заражение рыб происходит в теплое время года при температуре воды выше 7—10 °С. С возрастом зараженность рыб возрастает, хотя приживаемость церкарий у взрослых рыб намного ниже, чем у молоди. Возбудители паразитической катаракты отмечены для многих рыб (125 видов): карповых, лососевых и др. Однако наиболее подвержены заболеванию форели, сиги, пелядь, из карповых — толстолобики, т. е. рыбы, обитающие в толще воды. Отмечены случаи диплостомоза у пеляди в озерах и у форели в садках, установленных близ берега.

Из факторов внешней среды температура оказывает существенное влияние на скорость развития паразитов в моллюсках. С повышением температуры увеличивается выход церкарий из моллюсков и усиливается их активность.

Относительно длительности жизни метацеркарий рода Diplo-stomum в глазах рыб существуют разноречивые сведения. Видимо, длительность жизни метацеркарий во многом определяется и видом хозяина, и видом паразита.

Значительное влияние на интенсивность инвазии оказывает количество моллюсков, обитающих в прудах, и наличие чаек. Там, где в прудах нет или мало моллюсков и чаек, заражение бывает незначительным.

Клинические признаки и патогенез. Заболевания протекают в двух формах: в острой (церкариозные диплостомозы) и в хронической (паразитарная катаракта); первая вызывается внедрением церкарий в рыб и их миграцией в организме рыбы, вторая — развивающимися и инвазионными метацеркариями. При острой форме могут поражаться практически все органы и ткани рыбы, включая центральную нервную и кровеносную системы, при хронической форме — главным образом хрусталики глаз.

При острой форме диплостомозов наблюдаются различные отклонения

вповедении рыб, связанные с актом прикрепления и внедрения церкарий в рыбу (повышенное беспокойство; отказ от пищи; характерные резкие скачки, во время которых рыба стремится потереться о различные предметы; энергичные движения тела, напоминающие реакцию отряхивания). Отмечают также появление комплекса признаков, вызываемых миграцией паразита в рыбе и поражением им кровеносной (точечные кровоизлияния в области жаберных крышек и у основания плавников, крупные кровоподтеки

вглазах и в головном мозге) и центральной нервной систем (нарушение координации движений, изменение окраски тела, учащенный ритм движения жаберных крышек, отсутствие реакции на внешние раздражители) и смерть без видимых причин. Смерть могут вызывать единичные особи церкарий, оказавшиеся в ходе миграции в головном мозге рыбы.

При хронической форме диплостомозов наблюдается частичное или полное помутнение хрусталика (паразитарная катаракта), а при очень

309

высокой интенсивности инвазии — разрыв капсулы хрусталика и, как следствие этого, сужение зрачка до точечных размеров, деформация роговицы (кератоглобус), развитие панф-тальма и микрофтальма. Наблюдаются патологические изменения в крови — снижение содержания альбуминов и глобулинов, гемоглобина и эритроцитов, развивается лейкоцитоз, возникает С-ави-таминоз. Снижается темп роста рыб, нарушается жировой обмен.

Диагноз. Предварительный диагноз ставится на основании клинических признаков и уточняется обнаружением инвазионных мета-церкарий в хрусталиках с определением их видовой принадлежности.

В глазах с разрушенными хрусталиками возбудители диплостомозов, как правило, отсутствуют. В этом случае диагноз ставят на основании наличия большого числа (десятки и сотни метацерка-рий) в другом глазу рыбы (при одностороннем панфтальме или микрофтальме) или на основании исключительно высокой интенсивности инвазии у других рыб того же водоема (при двустороннем панфтальме и микрофтальме).

Предварительный диагноз на острую форму диплостомозов подтверждается обнаружением в глазах или головном мозге рыб только что внедрившихся паразитов.

Меры борьбы. Надежных методов терапии при диплостомозах рыб не существует. Поэтому все меры борьбы с этими заболеваниями сводятся к сокращению численности возбудителей на паразитических и свободноживущих стадиях развития с учетом специфики их жизненных циклов. Они сводятся к борьбе с окончательными (рыбоядные птицы) и промежуточными (моллюски) хозяевами возбудителей диплостомозов и к повышению элиминационного потенциала биоценозов в отношении мирацидиев, церкарий и партенит трематод рода Diplostomum. Мероприятия проводятся только в водоемах рыбоводных хозяйств и в источниках их водоснабжения. Борьба с рыбоядными птицами ведется путем сокращения численности чаек, крачек и рыбоядных уток, если эти виды не занесены в Красную книгу, или их отпугиванием.

Борьба с моллюсками осуществляется химическими и биологическими методами.

Для их уничтожения по ложу спущенных прудов-отстойников, мальковых и выростных прудов и других рыбоводных сооружений весной и осенью проводится обработка следующими мол-люскоцидами: хлорной известью (500 кг/га), гипохлоритом кальция (250 кг/га).

Кроме того, моллюскоциды применяют локально для обработки заболоченных низинных участков, ям, бочагов и канав — в местах скопления моллюсков путем внесения их на 1 м3 воды: 20 г 10 %-ного концентрата эмульсии 5,41-дихлорсалициланилида; 1,5—2,0 л 20—25%-ной аммиачной воды, предварительно разбавляя ее водой 4-кратно; 300—500 г безводного (жидкого) аммиака, сначала разбавляя его водой 16-кратно; 5 г медного купороса, растворив его в воде; 2 г фенасала, растворив его в 1%-ном растворе едкого натра; 5 г основного ярко-зеленого (оксалата), растворив его

310