Терапевтическая стоматология

.pdf-локализации верхушечного отверстия,

-корневой резорбции;

-п ери апикаль н ых п овреждениях;

-состоянии пародонта;

-перфорациях;

-разрушенных зубах. Для диагностики

состояния пульпы и верхушечного периодонта рентгенологическое исследование проводят:

-для определения рабочей длины при обработке корневого канала,

-при подозрении на Via falsa;

-после окончания обработки и пломби-

рования корневого канала. Изучая рентгеновские снимки, следует принимать во внимание уровень квалификации персонала и методику рентгенологического исследования Интерпретация снимка зависит как от оценки его двумя разными лицами, так и проведения ее одним лицом в разное время

Как альтернативу традиционному рентгеновскому исследованию в последнее время широко используют рентгеновизиографию. Одно из важнейших преимуществ способа - снижение уровня облучения пациента на 80%.

Некроз пучьпъг. вследствие потери жизнеспособности чувствительность ткани не определяется. Некроз пульпы может протекать с клиническими проявления или бессимптомно, причем при асептическом некрозе клинические симптомы не выражены, а при инфицированном - проявляется боль

Острый апикальный периодонтит. часто имеет выраженные клинические проявления, обусловлен пульпитом. Его типичным клиническим признаком является чувствительность при перкуссии зуба. Если по результатам рентгенологического исследования обнаруживается изменение периапикальных тканей, констатируют обострение хронического верхушечного периодонтита.

Хронический верхушечный периодонтит

протекает бессимптомно, характеризуется наличием некротизированной пульпы и отсутствием реакции на раздражения. Периапикальное поражение определяется рентгенологически.

Острый UT.U хронический верхушечный абсцесс правильность диагностики этой

11.2.3.4Установление дифферен- формы воспаления подтверждают

цального диагноза в соответствии с клиническими признаками.

- Здоровая пульпа и бессилттомная пульпа:

в обычном состоянии пульпа жизнеспособная, безболезненная и нормально реагирует на пробы чувствительности. Клинически невозможно отличить здоровую пульпу от бессимптомного течения пульпита.

- |

Обратимый-необратимый |

пульпит |

11.3 Терапевтические мероприятия |

||||

дифференциальная |

диагностика |

зат- |

|||||

руднительна |

только |

на основании |

кли- |

по сохранению жизне- |

|||

способности пульпы |

|||||||

нических признаков, которые могут иметь |

|||||||

|

|||||||

как выраженную симптоматику, так и |

Сохранение жизнеспособности пульпы |

||||||

протекать безсимптомно. Для установления |

является одной из важнейших задач те- |

||||||

диагноза |

необходимо |

тщательно |

рапевтической стоматологии. |

||||

анализировать анамнез и симптомы боли.

245

В целях полного или частичного со- |

Типичным примером этого является слу- |

|||||||||||||||

хранения жизнеспособности пульпы про- |

чайное обнажение пульпы при препари- |

|||||||||||||||

водят следующие эндодонтические ме- |

ровании или сложной фрактуре коронки. |

|

||||||||||||||

роприятия: |

|

|

|

|

|

При вскрытии пульпы в результате |

||||||||||

- непрямое защитное покрытие пульпы; |

травмы |

прямое |

покрытие |

необходимо |

||||||||||||

- прямое защитное покрытие пульпы; |

|

провести в кратчайшие сроки, максимум до |

||||||||||||||

- витальную ампутацию. |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

двух дней после травмы, поскольку ткани |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

пульпы могут инфицироваться. |

|

|

|

||||||

11.3.1 Непрямое защитное |

|

|

Если пульпа вскрыта при удалении |

|||||||||||||

покрытие пульпы |

|

|

кариозного |

дентина |

прогноз |

является |

||||||||||

Понятие «непрямое защитное покрытие |

весьма неопределенным. При истонченном |

|||||||||||||||

слое околопульпарного дентина возможно в |

||||||||||||||||

пульпы» трактуется по-разному |

|

озн и кнов ение во спал ен ия В озраста-ет |

||||||||||||||

Под этим подразумевают или двухэтап- |

также вероятность развития пульпита. |

|

||||||||||||||

Для покрытия пульпы в большинстве |

||||||||||||||||

ное постепенное лечение кариеса, или- |

случаев используют гидроксид кальция, |

|||||||||||||||

целенаправленное |

покрытие |

около- |

который |

|

создает |

концентрированную |

||||||||||

пульпарного |

дентина |

после полного |

щелочную среду (рН> 12) и выделяет гид- |

|||||||||||||

удаления кариозного дентина из полос- |

роксильные ионы. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ти при глубоком кариесе. |

|

|

После нанесения гидроксида кальция на |

|||||||||||||

Предпосылкой |

успеха |

|

вышеназванных |

раневую поверхность на участке контакта |

||||||||||||

|

некроз |

ткани |

ограничивается. |

В |

||||||||||||

мероприятий является наличие жизнеспо- |

подлежащем слое ткани наблюдается не- |

|||||||||||||||

собной пульпы и отсутствие симптомов |

значительное |

воспаление |

и |

вследствие |

||||||||||||

пульпита (см. раздел 5.5). |

|

|

|

повышения |

активности |

тканевого |

обмена |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

возникают |

|

множественные |

|

капиллярные |

|||||

11.3.2 |

Прямое |

защитное |

|

новообразования. |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Некротическая |

зона |

по |

направлению |

к |

|||||||||||

покрытие пульпы |

|

|

||||||||||||||

|

|

пульпе |

вызывает |

дифференцирование |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Прямое защитное покрытие пул |

|

фибробластов и клеток мезенхимы в клетки, |

||||||||||||||

предполагает нанесение лекарственных |

образующие |

|

твердую |

субстанцию |

и |

|||||||||||

средств на открытую поверхность |

|

коллагеновые волокна. Эти волокна |

||||||||||||||

пульпы |

|

|

|

|

|

|

минерализуются в фибродентин. |

|

|

|||||||

Пульпа может обнажиться после пре- |

Уже через |

семь |

дней |

|

наблюдаются |

|||||||||||

«барьеры» твердого вещества. В течение |

||||||||||||||||

парирования |

кариозной |

|

полости |

или |

одного-двух месяцев образуется вторичный |

|||||||||||

вследствие травмы. Положительный прогноз |

тубулярный дентин, граничащий по |

|||||||||||||||

возможен |

при |

наличии |

|

незначительного |

направлению к пульпе с фибродентином |

|

||||||||||

перфорационного отверстия (до размера |

Наиболее |

эффективным является |

прямое |

|||||||||||||

булавочной головки) при здоровой пульпе и |

||||||||||||||||

отсутствии воспаления. Такое состояние |

нанесение защитного покрытия на ткань |

|||||||||||||||

возможно, если пульпа была обнажена в |

пульпы, что предотвращает возникновение |

|||||||||||||||

здоровом |

дентине |

|

и |

отсутствуют |

сгустков крови на месте вскрытия. Важно, |

|||||||||||

клинические симптомы пульпита |

|

чтобы полость пульпы была закрыта |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

герметично |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

246 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Несмотря на то, что слой третичного |

росте корней пораженного зуба, когда от- |

||

дентина образуется не всегда, доля ус- |

сутствует возможность обработки корневого |

||

пешного прямого покрытия пульпы, оп- |

канала То есть, витальную ампутацию можно |

||

ределяемого клинически, достаточно вы- |

рассматривать |

как |

частичное |

сокая (70-95%). |

вмешательство до |

момента |

окончания |

Клинические этапы прямого покрытия |

формирования корня |

|

|

пульпы

-полное высушивание зуба, использование коффердама,

-очистка и высушивание кариозной полости;

-нанесение мягкого гидроксида кальция без надавливания;

-нанесение второго слоя затвердевающего гидроксида кальция,

-нанесение прокладки;

-нанесение защитной прокладки.

11.3.3Витальная ампутация

Под витальной ампутацией, или пульпотомией подразумевают частичное удаление жизнеспособной пульпы.

Показания к витальной ампутации: ограниченный серозный пульпит, вскрытие большой поверхности пульпы вследствие стоматологических мероприятий или фрактуры коронки.

В постоянных зубах витальная ампутация применяется при незавершенном

Корневую пульпу удаляют стериль-ньш

экскаватором и розочко видным бором в устье корневого канала или несколько миллиметров вглубь корневого канала. Кровотечение останавливают физиологи-

ческим раствором хлорида натрия, даль-

нейший уход за ампутационной раной проводят во время прямого покрытия.

Прогноз послеоперационного состояния при витальной ампутации менее благоприятный, чем при эндодонтических мероприятиях. Поэтому целесообразно через 3, 6 и 12 месяцев проводить клинические и рентгенологические контрольные исследования

Клиника процесса:

-обеспечение абсолютной сухости зуба при использовании коффердама,

-асептическая обработка рабочего поля;

-удаление коронковой пульпы стерильными инструментами;

-остановка кровотечения физиологическим раствором хлорида натрия;

-далее те же мероприятия, что и при прямом покрытии пульпы.

247

12 Анатомические принципы обработки корневого канала

Точное знание анатомического строения зубов, в частности корневых каналов - это залог успешной эндодонтическои обработки корневых каналов.

Корни зубов имеют различные типы кривизны и форму сечений. Кроме основного канала, существует несколько боковых, расположенных по отношению к основному перпендикулярно или под углом. Их называют латеральными, или вторичными

каналами.

Если вторичные каналы проходят под углом к основному каналу на участке верхушки, то они называются дополнитель-

ными.

В зубах с несколькими корнями вторичные каналы часто расположены на участке фуркации на дне камеры пульпы. Их также называют пульпо-периодон-тальными

каналами.

12.1 Верхушечное отверстие

(foramen apicale)

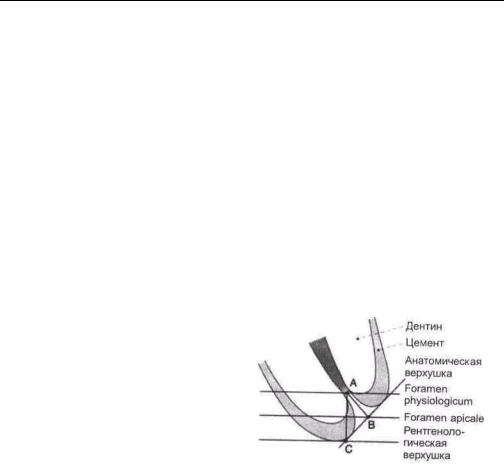

эндодонтической верхушкой. На этом участке расположена граница цемент-дентин. Диаметр корневого канала в области физиологической верхушки приблизительно 0,15-0,25 мм, причем с возрастом он уменьшается.

Собственно верхушка корня называется анатомической, а участок зуба, который на рентгеновском снимке выглядит как верхушка, рентгенологической верхушкой.

Расстояние между foramen physiologicum

и foramen apicale (отрезок АВ) составляет в среднем 0,6 мм, расстояние между foramen physiologicum и рентгенологической верхушкой (отрезок AC) -1,0 мм, при этом 0,8 мм - в прорезавшихся молодых зубах и

1,2 мм - в зрелых (рис. 12-1).

Верхушечное отверстие - это естественный вход в камеру пульпы. В области верхушки от канала корня часто ответвляются многочисленные дополнительные каналы,

образуя устья корневого канала (апикальное разветвление).

Самый узкий участок корневого канала в области верхушки называется физио-

логической (foramen physiologicum) или

248

Отрезок АВ - расстояние между foramen physiologicum и foramen apicale Отрезок AC - расстояние между foramen physiologicum и

рентгенологической верхушкой

Рис. 12-1. Строение верхушки корня

12.2 Конфигурация корневых каналов

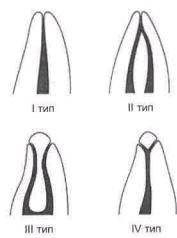

Внутри корня возможны различные комбинации формы и положения корневых каналов. Различают четыре типа корневых каналов (рис. 12-2,табл. 12-1):

Рис. 12-2. Типы конфигурации корневых каналов

(по WEINE 1989)

Таблица 12-1. Основные типы конфигурации корневых каналов

I тип: 1 канал

II тип: 2 канала, соединяющиеся у верхушки

III тип: 2 канала с раздельными верхушечными отверстиями

IV тип: 1 канал, разветвляющийся в среднем или верхушечном участке корня на

2канала

12.3Возрастные изменения

корневых каналов

В период роста корней просвет корневого канала достаточно широкий. На ранней стадии развития корня верхушечное отверстие шире просвета корневого канала, со временем его диаметр уменьша

ется. В процессе старения из-за постоянного образования вторичного дентина

непрерывно уменьшается просвет полости пульпы и корневых каналов. Различают частичную или полную облитерацию корневого канала, что делает невозможной обработку канала для проведения энододонтического лечения.

Для определения рабочей длины корневого канала при инструментальной обработке важными могут оказаться данные о средних значениях длины зубов. Однако к этой информации следует относиться критически, так как диапазон изменения длины очень широкий и разница между минимальным и максимальным значениями может составлять 10 мм.

12.4Отдельные группы зубов

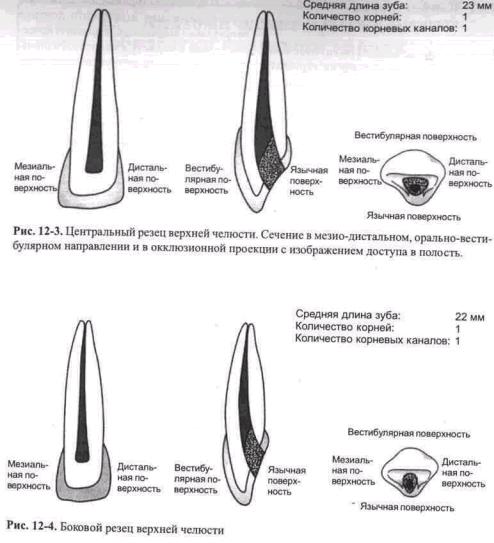

12.4.1Центральный и боковой резцы верхней челюсти

Оба зуба имеют по одному корню и по одному каналу преимущественно округлоовальной формы. Корень центрального резца почти всегда прямой, в то время как изгибы корня бокового резца отмечаются в дистальном или небном направлениях (рис. 12-3 и 12-4).

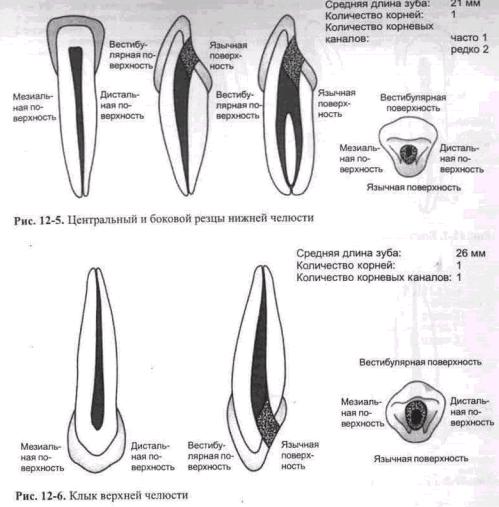

12.4.2 Центральный и боковой резцы нижней челюсти

Резцы нижней челюсти имеют один сильно сплюснутый в мезио-дистальном направлении корень. Форма поперечного сечения корневого канала изменяется от овальной до гантелеобразной. В значительно сплюснутых корнях могут встречаться два канала, заканчивающиеся общим foramen apicale (II тип конфигурации) (рис. 12-5).

249

12.4.3 Клык верхней челюсти |

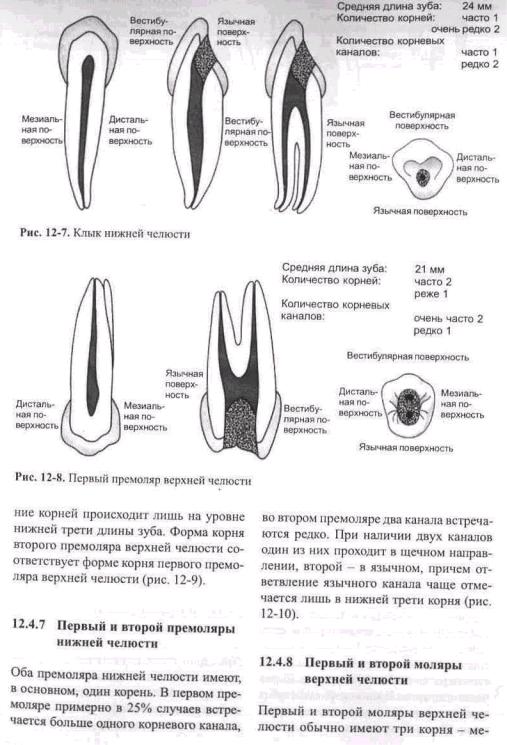

12.4.4 Клык нижней челюсти |

|

|||

Клык верхней челюсти имеет один корень и |

Клык нижней челюсти имеет обычно один |

||||

один корневой канал |

преимущественно |

корень и один корневой канал. Два канала в |

|||

овальной формы. На участке верхушки |

одном корне (преимущественно это II тип |

||||

корень часто бывает изогнут в губном или |

конфигурации) или два самостоятельных |

||||

небном направлениях. |

Встречающиеся |

корня встречаются редко (рис. 12-7). Форма |

|||

нередко зубы с длиной свыше 30 мм, могут |

клыка |

нижней |

челюсти |

полностью |

|

создавать неудобства при обработке канала |

соответствует форме клыка |

верхней |

|||

(рис. 12-6). |

|

челюсти. |

|

|

|

250 |

|

|

|

|

|

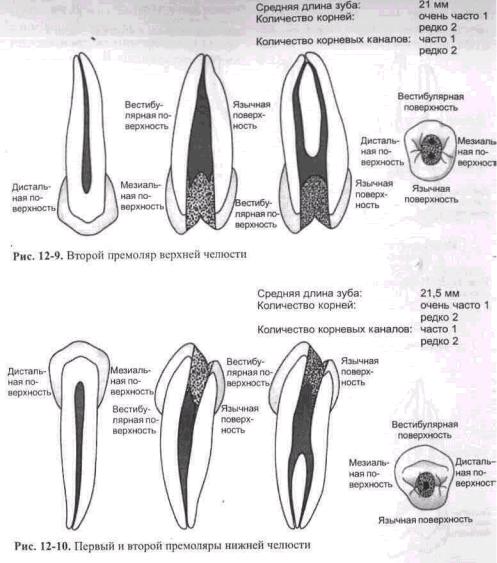

12.4.5 Первый премоляр верхней челюсти

Первый премоляр верхней челюсти может иметь один (приблизительно в 40% случаев), два (60%), а в редких случаях три корня. В зубах с двумя корнями один корень щечный, другой - небный. Однокорневые зубы имеют, как правило, два канала различной конфигурации. Корни часто изогнуты. В многокорневых зубах верхушки корней могут быть очень хрупкими. Щечный корень часто сильно вог

нут, что при эндодонтическом лечении увеличивает риск его перфорирования (рис. 12-8).

12.4.6 Второй премоляр верхней челюсти

Примерно в 90% случаев второй премоляр верхней челюсти имеет один корень, в котором в 30% случаев встречаются два канала различной конфигурации. В большинстве зубов с двумя корнями разделе-

251

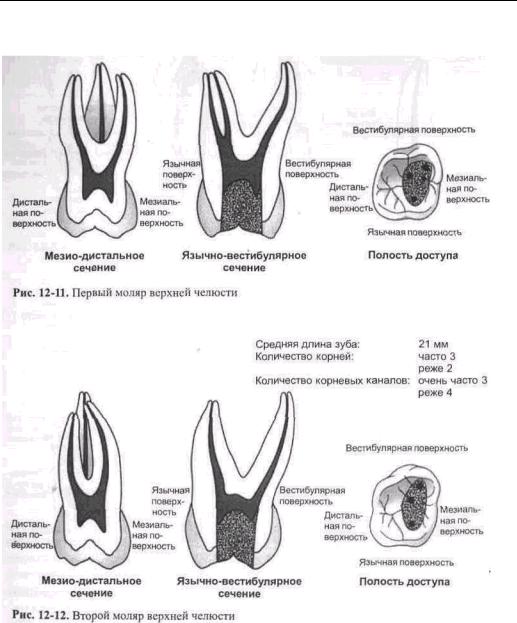

зио-щечный, дистально-щечный и небный. |

Если дистально-щечный и небный корни |

Среди вторых моляров зубы с двумя |

имеют по одному каналу, то в ме-зио- |

корнями составляют около 20%. Ме-зио- |

щечном корне приблизительно в 40% |

щечный корень сплющенный, оба других |

случаев встречаются два канала, которые |

корня округло-овальной формы. Мезио- |

почти всегда образуют общее foramen |

щечный корень изогнут преимущественно в |

apicale (II тип конфигурации). Часто ден- |

дистальном направлении, небный - в |

тинный слой между ними настолько тонкий, |

щечном, дис-тальный корень в большинстве |

что при обработке происходит объединение |

случаев прямой. |

в один канал с гантелеобразным сечением |

|

(рис. 12-11 и 12-12). |

253

12 Анатомические принципы обработки корневого канала

|

Средняя длина зуба |

21 мм |

12.4.9 Первый и второй моляры |

Количество корней3 Количество |

|

корневых каналов часто 3 |

реже 4 |

|

нижней челюсти

Моляры нижней челюсти имеют в основном два корня - мезиальный и дистаяь-ный Если мезиальный корень изогнут

преимущественно в дистальном направлении, то дистальный корень почти всегда прямой и только в редких случаях направлен дистально В мезиальном корне чаще (приблизительно в

85%) встречаются два