- •Философия

- •Оглавление

- •Введение

- •Раздел I. Философия и её история

- •Глава 1. Философия, её предмет и роль в системе социогуманитарного знания

- •§ 1. Предмет, объект и субъект философского познания

- •§2. Философия как особая форма общественного сознания

- •§3. Основной вопрос философии

- •§ 4. Философия и пожарно-спасательная деятельность

- •Глава 2. Философия древнего востока

- •§ 1. Учение Джайнизма и Буддизма

- •§2. Философские системы индуизма

- •§ 3. Философия Древнего Китая

- •§ 4. Конфуцианство

- •Глава 3. Космоцентризм. Античная философия

- •§1. Становление древнегреческой философии.

- •§2. Пифагорейская школа

- •§3. Древнегреческие атомисты

- •§4. Философия Платона

- •§5. Философия Аристотеля

- •Глава 4. Теоцентризм. Теоцентризм. Средневековая философия

- •§1. Исторические условия формирования средневековой философии и ее основные характеристики

- •§ 2. Схоластика, ее особенности и основные этапы развития

- •§ 3. Философия Фомы Аквинского

- •Глава 5. Антропоцентризм философии эпохи возрождения

- •§1. Сущность философии Возрождения

- •§2. Натурфилософия и гуманизм в философии Возрождения

- •Глава 6. Рационализм. Философия нового времени

- •§1. Исторические условия формирования философии Нового времени и ее общая характеристика

- •§2. Английский материализм XVII в. Философия ф. Бекона и т. Гоббса

- •§3. Философия р. Декарта, б. Спинозы и д. Локка

- •§4. Субъективный идеализм. Д. Беркли и д. Юм

- •§5. Французский материализм XVIII века

- •Глава 7. Немецкая классическая философия

- •§1. Исторические условия формирования немецкой классической философии

- •§2. И. Кант – основатель немецкой классической философии

- •§3. Философия Фихте и Гегеля

- •§4. Антропологический материализм л. Фейербаха

- •Глава 8. Европейская философия XIX века

- •§1. Основные принципы классической и неклассической философии

- •§2. Философия позитивизма и его эволюция

- •§3. Основные идеи философии марксизма

- •Глава 9. Европейская философия XX века

- •§1. Феноменология, философская герменевтика, постмодернизм

- •§2. Экзистенциализм

- •§3. Психоанализ и неофрейдизм

- •§4. Философская антропология

- •Глава 10. Русская философия

- •§1. Периодизация русской философии, ее особенности и проблематика

- •2. Проблема получения истинного знания о мире и человеке. Разрабатываются два направления ее решения:

- •3. Проблема сущности и смысла жизни человека.

- •§2. Западники славянофилы

- •§3. Материалистическое направление в русской философии

- •§4. Русская религиозная философия

- •§5. Философия русского космизма

- •Владимира Сергеевича Артамонова,

- •196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149

§3. Основные идеи философии марксизма

Возникновение и развитие марксистской философии (диалектического материализма).Родоначальниками философии диалектического материализма по праву считают К. Маркса и Ф. Энгельса, и именно поэтому диалектический материализм нередко называют марксистской философией.

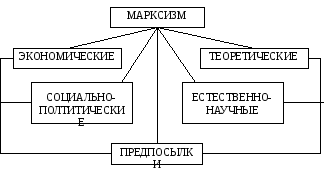

Философия диалектического материализма возникла в середине XIX в. Предпосылками возникновения марксистской философии были:

промышленная революция в Европе (XVIII—XIX вв.), означавшая переход от ручного к машинному труду;

появление на исторической арене пролетариата с самостоятельными политическими требованиями;

идеи немецкой классической философии (особенно философии Гегеля и Фейербаха);

открытия в области естественных наук: эволюционная теория Дарвина; учение о клеточном строении организма; закон сохранения и превращения энергии.

Характерные черты марксистской философии:

1. Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с материалистическим принципом;

2. Исторический процесс истолковывается с материалистических позиций как естественный, закономерный процесс;

3. Не только объясняется мир, но и разрабатываются общеметодологические основы его преобразования. Как следствие, центр философских исследований переносится из области отвлеченных рассуждений на область материально-практической деятельности людей;

4. Связываются диалектико-материалистические взгляды с интересами пролетариата, всех трудящихся, совпадающими с потребностями общественного развития.

Наиболее важным вкладом К. Маркса в философию и социальную науку считают созданную им теорию прибавочной стоимости и открытие материалистического понимания истории. По Марксу, общество развивается естественным путем от одной общественной формации к другой. Характерные особенности каждой из этих формаций (ступеней развития) определяются способом производства, в основе которого лежат те или иные производственные отношения. Общество, где властвует товарное производство, порождает эксплуатацию и насилие. Преобразование общества с целью уничтожения эксплуатации возможно с помощью пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата на период перехода от капиталистической формации к коммунистической. Коммунизм, по Марксу, это общественный строй, основанный на общественной собственности на орудия и средства производства, где мерилом свободы человека будет его свободное время и где будет осуществлен принцип «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Соратником К. Маркса был Ф. Энгельс. Вместе они разрабатывали основные идеи материалистической диалектики. Ф. Энгельс много внимания уделял сущности материи, формам ее движения и атрибутам. Наибольший его вклад в философию марксизма – диалектика природы.

Исходной и базисной идеей философии марксизма является новая концепция человека. Почему она является исходной? Дело в том, что та иди иная концепция человека в явном или скрытом виде составляет ядро, стержень любой философской, мировоззренческой системы.

Это значит, что человек не просто предполагается как элемент «картины мира», рисуемой мировоззрением, но что он образует ее содержательный центр и вырабатывает представление о сущем как предпосылке и базисе собственного бытия.

Историческая заслуга философии марксизма состояла в том, что она впервые преодолела мистификацию человеческой деятельности и созерцания, характерную для метафизического материализма, и одновременно идеалистическую мистификацию человеческой деятельности, сведя чувственность и деятельность в единый практически-жизненный процесс. Именно в практике, деятельности философия марксизма увидела подлинную сущность и основу бытия человека, равно как и единственный инструмент реального преобразования мира.

Исторически, в классическом философствовании человек в любой сфере своей жизнедеятельности представлялся одновременно как естественное и общественное существо. Разграничение того и другого в конце концов часто завершалось сведением второго к первому. Отсюда «естественное» в человеке стало чем-то вроде основания и критерия правильности организации общества, его установлений и представлений. Так возникли понятия «естественное право», «естественная мораль», «естественное в искусстве».

Вместе с тем границы между царством природы и человека относительны, поскольку ни человек не существует вне природы, ни природа в ее первозданном виде не может быть строго отграничена от действующего в ней человека. Это двойственное существование человека особенно хорошо просматривается в двойственном характере труда, в котором, по мнению Маркса, осуществляется процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой.

Какой предварительный вывод можно сделать из данного определения труда, деятельности человека? С одной стороны, человек изменяет форму того, что дано природой (или совершается по ее естественным законам). С другой, человек осуществляет одновременно и свою сознательную цель, т. е. его деятельность носит целесообразный характер. Но здесь мы сталкиваемся с проблемой. Если предмет природы становится объектом внимания и изменения благодаря цели, то откуда берется сама цель? Если эта цель предзаложена в человеке, то сам он так и остается природным существом, поскольку столь же целесообразно действует и животное, действия которого обусловлены природными факторами. И потому человеку предназначено осуществлять в своей жизни те цели, которые преследует природа, сотворившая его.

С этой проблемой впервые столкнулся И. Кант, который рассуждает следующим образом: покуда человек действует Целесообразно, он не свободно полагает свои цели, а исходит из своих наличных потребностей (страстей, интересов, стремления к счастью) как преданных. Это его природа, но, повинуясь ей, человек продолжает оставаться несвободным, поскольку действует по законам высшей необходимости.

Свобода же человека достигается только тогда, когда человек дает себе закон деятельности сам, безотносительно к своей природе. Содержанием этого закона является «категорический императив», который у Канта формален, т. е. лишен какой бы то ни было содержательной определенности.

Тем самым попытка Канта выявить собственно человеческое содержание человеческой деятельности закончилась, в сущности, опустошением сущности человека, молчаливым признанием ее неопределенности.

Маркс решение данной проблемы начинает именно с того пункта, на котором остановился Кант, – с «опустошения» человека.

Но при этом Маркс указывает, что опустошение это достигается не просто в результате отказа того или иного философа признать принцип целесообразности, а как следствие частнособственнических отношений капиталистического общества.

С этой точки зрения, отличительной особенностью философии Маркса является ориентация на необходимость революционного преобразования мира, основанного на частной собственности: «Философы лишь различным образом объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его», а философия как духовная квинтэссенция своего времени, по Марксу, призвана вносить в общество мудрость и разум и тем самым содействовать общественно-историческому прогрессу.

Целесообразная деятельность, понимаемая как достижение заранее заданного результата, воплощаемого затем во внешнем продукте, есть непременный момент, хотя и только одна из сторон всякой практической деятельности человека. Ее же конечной целью является не сам по себе внешний продукт, а человек, его свобода.

Таким образом, практика является наиболее глубинной основой и характеристикой человеческого мира прежде всего потому, что, во-первых, практика исходна и первична по отношению ко всему духовному миру, культуре. Во-вторых, практика носит общественный характер, ее нет вне общения людей. В-третьих, практика есть предметная деятельность. И, наконец, в-четвертых, практика исторична, она состоит в непрерывном преобразовании людьми условий, обстоятельств и самих себя.

Именно исходя из такого неклассического определения практики, Маркс формулирует целый ряд основных идей нового философского Мировоззрения:

- идею материалистического понимания сознания и идеологии;

- идею диалектико-материалистического метода познания;

- идею человека как субъекта истории.

В данном случае остановим внимание еще на одной идее философии марксизма – идее свободы человека. Для Маркса история человечества – это история постоянного развития человека и одновременно растущего отчуждения. В основе того и другого существования человека находится соответственно положительная и отрицательная стороны труда. Стало быть, труд – это, с одной стороны, специфически человеческая, творческая, свободная, формирующая и развивающая человека и человечество сила, с другой же стороны, – это отчужденный труд, деформирующий, уродующий человека и человечество.

То, что вся европейская культура развивалась и расцвела на почве частной собственности – это исторически достоверный факт. Но с развитием частной собственности и разделением труда труд утрачивает характер выражения творческих сил, он все больше становится трудом отчужденным. Для Маркса понятие отчужденного труда базируется на разнице между сущностью и существованием, на том факте, что человеческое существование в условиях частной собственности удалено (отчуждено) от его сущности, что человек в действительности представляет собой совсем не то, что он есть в потенции, или, иначе говоря, что он есть не то, чем он должен стать и чем может стать.

Что происходит с человеком в процессе отчуждения труда (труда по принуждению, подневольного по своей сути)?

Во-первых, отчуждение самой деятельности человека, который выходит из процесса труда обедненным и опустошенным.

Во-вторых, отчуждение условий труда от самого труда, когда человеку противостоят в отчужденной форме в качестве капитала не только материальные, но и интеллектуальные условия его труда.

В-третьих, отчуждение результатов труда. Чем больше человек производит вещей, тем больше мир предметов, ему не принадлежащих.

В-четвертых, отчуждение между людьми. Рабочие чужды друг другу, поскольку они конкурируют за возможность трудиться.

В-пятых, отчуждение идеологии от жизни, приводящее к формированию у членов общества такого уровня притязаний и ожиданий, который не соответствует действительным возможностям общества, что нередко бывает причиной отклоняющегося поведения.

В обобщенной форме можно сделать такое заключение. Отчуждение ведет к переоценке всех ценностей. Если человек считает высшей целью доход, труд, экологию и прочее, он упускает из виду подлинно моральные ценности: богатство чистой совести, добродетели. В состоянии отчуждения каждая сфеpa жизни не связана с другими (экономика с моралью и т. д.). И это специфическая особенность царства отчуждения, где каждый вращается в кругу своей собственной отчужденности и никого не трогает отчужденность других людей (чужая боль).

А если это так, то человек должен построить другое общество, по Марксу, это социализм, где основной целью станет свобода человека. Царство свободы, по Марксу, начинается лишь тогда, когда прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства.

Универсально развитый, живущий в единстве и гармонии с внешней и внутренней природой человек – таков идеал философии человека и будущего общества, который Маркс называет «законченным гуманизмом», где индивид осуществляет уничтожение социального отчуждения, разделения труда и частной собственности и тем самым становится человеком, «выдавливающим из себя раба», человеком развивающимся.

Маркс хорошо понимал, что человек – высшее существо, не сомневался ни в коей мере в необходимости ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным и порабощенным. При этом главный смысл создания общества реального гуманизма, по Марксу, как вершины человеческой цивилизации заключается во всестороннем развитии человеческих сил, в развитии личности каждого как условия свободного развития всех.

Выводы:

Во-первых, философия марксизма впервые формулирует новую концепцию природы, сущности человека.

Во-вторых, исходя из данной концепции, философия марксизма доказывает неизбежность уничтожения всякого рабства, унижения, отчуждения и несвободы людей.

В-третьих, философия марксизма доказала, что независимость и свобода основываются на акте самореализации, саморазвитии человека.

Контрольные задания:

I. Какой из законов материалистической диалектики, по утверждению Маркса и Энгельса, характеризует источник развития?

а) Закон единства и борьбы противоположностей;

б) Закон отрицания отрицания;

в) Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.

II. Что выражает понятие «надстройка» в философии марксизма?

а) Совокупность производственных отношений;

б) Систему идеологических отношений и институтов;

в) Основополагающие принципы научного познания;

г) Цель научного познания.