Patologija_obmiena-2012

.pdfкурсов разгрузочно-диетической терапии даже у гастроэнтерологических больных желудки становятся «лужеными», способными переваривать любую пищу. Таким образом эндогенное питание способно восстановить не только барьеры клеток, но и барьеры органов, систем с пролонгированным эффектом.

Деформированные мембраны, медленно делящихся или неделящихся «стареющих» клеток приобретают формы подобно формам клеток молодых животных, идет процесс восстановления барьеров клеток. Процесс деления быстро делящихся клеток замедляется. Одновременно активируется рецепторный аппарат эфферентных клеток (нервные окончания).

При эндогенном питании больной практически не получает натрия. При одновременной нормализации белкового обмена отеки любого генеза постепенно исчезают.

Разгрузочно-диетическая терапия нормализует липидный и другие виды обмена. Значительно уменьшается в крови количество атерогенных липидов (ЛПНП, холестерол и др.). В патогенезе атеросклероза имеет место повышение активности свертывающих факторов крови и ее вязкости. Во время дозированного голодания эти явления приходят в норму, стенки сосудов восстанавливают свою структуру.

Нередко при дозированном голоде восстанавливаются самые сложные нарушения ритма сердечной деятельности.

При дозированном голодании гипоталамус и гипофиз активируют рецепторы, выделяющие эндорфины (внутренние наркотические вещества) – обезболивающее действие.

У больных бронхиальной астмой быстро исчезает бронхоспазм, восстанавливается нормальный ритм дыхания.

161

Затем постепенно нормализуется функция коры надпочечников, которая выделяет глюкокортикоиды. Примерно к 14 дню дозированного голодания усиление функции коры надпочечников достигает своей высшей точки. Железы внутренней секреции даже несколько гипертрофируются (больше всего паращитовидные железы, тимус). Активируются тканевые гормоны местного значения (простагландины Е и т.д.).

После первых курсов дозированного голодания пациенты реже заболевают вирусной инфекцией или переносят ее в более легкой форме.

При полноценном эндогенном питании идет процесс кардинального уничтожения очагов скрытой инфекции. Возможно, вирусная инфекция при эндогенном питании становится хорошим «сырьем» для синтеза собственных нуклеиновых кислот голодающего.

Показаниями для назначения дозированного голодания являются многие болезни адаптации. Это легочные, сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические, эндокринологические, неврологические больные, больные бронхиальной астмой, ИБС в сочетании с гипертонией, остеохондрозом и другими соматическими заболеваниями, больные язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки в сочетании с гастритом, холециститом, панкреатитом, при сирингомиелии, неспецифическом язвенном колите, гломерулонефрите и др.

Отрицательных последствий после перенесенного кратковременного голодания не отмечается. При часто повторяющемся голодании (4-5 раз) масса тела восстанавливается с каждым разом труднее, развивается жировая дистрофия печени.

По окончании лечебного голодания применяется ахлоридная диета (фруктовые соки, кефир, позже растительное масло) с максимальным содержанием витаминов

162

и минеральных солей. При постоянном увеличении объема пищи и ее энергетической ценности осторожность связана с тем, что желудочно-кишечный тракт в период лечебного голодания находится в состоянии гипофункции и атрофии. Период откармливания продолжается около 2 недель. Курс повторного лечебного голодания переносится значительно легче, но обязательным требованием является полное восстановление после предыдущего голодания.

Ситуационные задачи

1.

У больного установлено повышение основного обмена на 30% и поглощения радиоактивного йода, увеличение щитовидной железы. Температура тела – 37° С, частота сердечных сокращений – 120 в 1 мин, число дыханий – 28 в 1 мин. Каковы причина и патогенез повышения основного обмена?

2.

У голодающего животного наблюдается общее возбуждение, повышение основного обмена на 25%, дыхательный коэффициент – 1, тахикардия. Определить период полного голодания и объяснить механизм повышения основного обмена.

3.

У голодающего животного наблюдается общее угнетение, понижение основного обмена на 18 %, снижение массы тела на 20 %, гиперлипемия. Температура тела – 36,2°С, брадикардия, дыхательный коэффициент – 0,7. Определить период полного голодания и механизм повышения основного обмена.

163

Глава 6.

ПАТОЛОГИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА

Общая характеристика

Вода является главным компонентом человеческого тела и составляет в среднем 65% массы тела. Содержание ее в организме зависит от возраста, пола, массы тела и других факторов.

Уноворожденных на долю воды приходится около 70

%общей массы тела. По мере развития ребенка относительное содержание воды в организме уменьшается. У женщин содержание воды примерно на 6-10 %, ниже, чем

умужчин.

В живых системах вода служит основным компонентом внутренней среды, принимает участие в процессах транспорта и образования структур и выполняет функцию изолятора. Участвуя в биохимических реакциях, вода обеспечивает обмен веществ.

Обращает на себя внимание неравномерное распределение воды в различных органах и тканях организма.

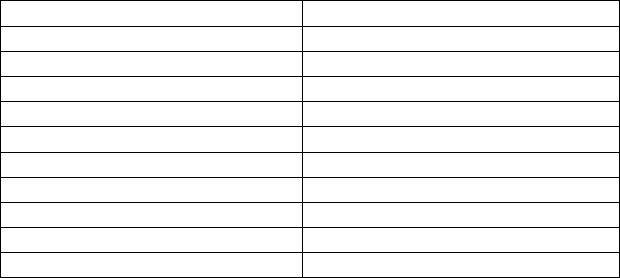

Таблица 27. Насыщение тканей водой.

Серое вещество (мозг) |

85 % |

Белое мозговое вещество |

70 % |

Легочная |

82 % |

Почки |

80 % |

Поперечно-полосатая мышца |

75 % |

Печень |

70 % |

Кожа |

70 % |

Соединительная ткань |

60 % |

Жир |

30 % |

Кости |

25 % |

Зубы |

10 % |

164

Лишь небольшая часть воды организма находится в истинно мобильном состоянии, характерном для неживой природы. Основная часть воды является компонентом структур, причем не только клеточных, но и внеклеточных. Особенно это касается соединительной ткани, ее гликопротеиновому компоненту (протеогликанам, кислым мукополисахаридам), представляющему макромолекулярные полиионы, образующие сетчатую структуру. Отрицательные заряды этих макромолекул нейтрализованы ионами Na+ и окружены гидратной оболочкой. В результате всех взаимодействий образуются гелеобразные или сильно гидратированные структуры, в которых вода и ионы быстро обмениваются и устанавливается стационарное состояние, характерное для живых систем. Подобным образом вода связана в структуре клеток.

Вода в организме распределена между двумя пространствами: внутриклеточным и внеклеточным.

В клетках вода существует в 3-х функциональных фазах, между которыми поддерживается динамическое равновесие. Это свободная или мобильная вода, связанная с коллоидами вода и конституционная вода молекулярных структур, высвобождающаяся в процессе обмена.

Внутриклеточный сектор составляет 70 % от всей воды или 30-40 % массы тела, внеклеточный – до 30 % от всей воды или 20-25% массы тела.

Внеклеточная вода содержится в интерстициальном (межклеточном) секторе (до 25 %), во внутрисосудистом (кровь, лимфа) – около 5 % и трансцеллюлярном секторе (спинно-мозговая, внутрисуставная, внутриглазная жидкость, вода пищеварительных секретов) – около 1,5-3 %.

165

Таблица 28. Распределение воды в организме

Внутриклеточная 70 % |

наполняющая лакуны |

(30-35 л) |

(подвижная) |

|

вода пропитывания |

|

(полуподвижная) |

|

конституциональная |

|

(неподвижная) |

Внеклеточная 30 % |

5 % плазма крови |

(15 л) |

(внутрисосудистая) |

|

25 % интерстициальная |

|

(10-12 л) |

Водный обмен неразрывно связан с обменом электролитов (натрием, хлором, бикарбонатами – во внеклеточном пространстве и калием, фосфатами – в клетке), поэтому в условиях патологии речь идет о нарушениях вод- но-электролитного обмена.

Отдельные пространства разделены мембранами, свойства которых определяют транспорт воды и растворенных в ней веществ и являются причиной неравномерного их распределения, т.е. образования градиента концентрации. Состав внутренней среды (интерстициального пространства и плазмы крови) поддерживается на постоянном уровне с помощью ряда динамических компенсационных процессов.

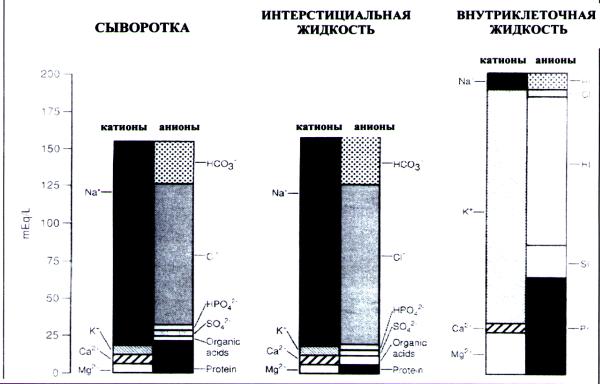

По составу электролитов внеклеточная вода сильно отличается от внутриклеточной жидкости (рис. 29).

Внутри клетки основным катионом является К+ (около 160 mМ). Затем следуют ионы Mg2+ (около 13 mМ) и Na+

(около 10 mM). Анионы внутриклеточной жидкости представлены белками (20 % от массы клетки), фосфатами (50 mМ), сульфатом (10 mМ) и бикарбонатом (около 11 mМ).

166

Рис. 28. Химическая структура водных разделов

Основным катионом внеклеточной жидкости является Na+ (142 mМ – в плазме и 144 mМ – в интерстициальной жидкости), концентрация К+ – 4 mМ, Са2+ – 2,5

mМ в плазме и 1 mМ – в интерстициальной жидкости, Mg2+ – 1-1,5 mМ.

Основной анион – Cl- (103 mМ в плазме и 114 mМ – в интерстициальной жидкости). Еще меньшая концентрация приходится на долю НСО-3 (27 mМ) и фосфатов.

По содержанию воды и ионов между плазмой и остальной внеклеточной жидкостью быстро устанавливается равновесие с соблюдением электронейтральности (равенства количества положительных и отрицательных зарядов).

Общая осмоляльная концентрация внеклеточной жидкости составляет 0,3 осмоль/л; рН находится в диапазоне 7,35-7,45. Постоянство состава внутренней среды обеспечивается регуляторным механизмом легких и почек.

167

Основные механизмы регуляции водноэлектролитного обмена

Суточный обмен воды (поступление-выделение) составляет 3,6 % массы тела. У новорожденного эта величина значительно больше (около 10 %). Взрослому организму требуется примерно 2,5 л воды в сутки. Примерно столько же ее выделяется с мочой, выдыхаемым воздухом и калом.

Таблица 29. Обмен воды в организме

Поступление (2,5л) |

Выделение (2,5 л) |

Экзогенная: |

перспирация: |

напитки: (1200 мл) |

испарение, вентиляция |

пищевые продукты (1000 мл) |

(1000 мл) |

Эндогенная: |

мочевыделение (1400 мл) |

окисление питательных веществ |

|

фекалии (100 мл) |

|

(300 мл) |

|

Наряду с этим происходит интенсивный обмен воды между секторами. Важно отметить, что существует взаимосвязь не только водного обмена с электролитным обменом, но и водно-электролитного баланса с кислотноосновным состоянием (КОС). Их объединяет два общих физико-химических закона и третий – физиологический:

1.электронейтральности;

2.изоосмолярности;

3.cтремление к постоянству рН.

Согласно закону электронейтральности сумма по-

ложительно заряженных катионов равна сумме отрицательно заряженных анионов.

168

Согласно закону изоосмолярности осмотическое давление в плазме, межклеточной и внутриклеточной жидкости должно быть одинаковым.

Третий закон выражает свойство организма постоян-

но поддерживать рН на нормальном уровне.

Как отмечено выше, основными клеточными ионами являются К+, Mg2+, HPO-4, SO42-, главными электролитами внеклеточного сектора – Na+, Cl-, HCO3-.

Механизмы водно-электролитного обмена между секторами не могут быть сведены только к физикохимическим процессам, так как распределение воды и электролитов связано также с особенностями функционирования мембран.

Наиболее динамичным является интерстициальный сектор, на котором отражаются потеря, накопление и перераспределение воды и сдвиги электролитного баланса прежде всего.

На обмен воды между секторами влияют следующие факторы:

проницаемость капиллярной мембраны;

величина гидростатического давления плазмы и тканевой жидкости;

осмотическое и онкотическое давление крови и тканей;

состояние лимфооттока.

Важными факторами, влияющими на распределение воды между сосудистым и интерстициальным секторами, является степень проницаемости сосудистой стенки, а также соотношение и взаимодействие гидродинамических и онкотических давлений секторов.

169

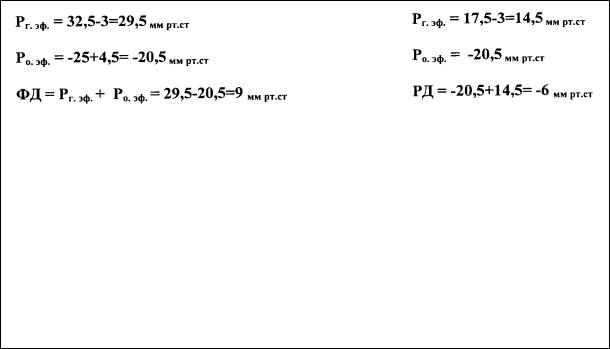

Рис. 29. Обмен воды между секторами. Значения гидростатического (Р гидр) и онкотического (Poк ) в артериальном и венозном концах капилляра и в тканях, а также фильтрационного давления (ФД) в артериальном и венозном концах капилляра.

Рок. – онкотическое давление крови Р г.к – гидростатическое давление крови

Р г.эф. – гидростатическое эффективное давление Р о.эф. – онкотическое эффективное давление ФД – фильтрационное давление РД – реабсорбционное давление Рг – гидростатическое давление

Важную роль в распределении воды между секторами играет онкотическое давление крови. В плазме содержание белков равна 65-85 г/л, а в интерстициальном секторе – только 4 г/л. Это создает постоянную разность кол- лоидно-осмотического давления между секторами, обеспечивающую удержание воды в сосудистом русле.

Роль гидростатического и онкотического факторов в обмене воды между секторами показана в 1896 г. американским физиологом Э. Старлингом. Согласно гипотезе Э. Старлинга переход жидкой части крови в межтканевое

170