- •Isbn 978-5-9718-0236-5

- •I. Принципы отбора в легкую атлетику

- •2. Спортивный отбор с позиции сенситивных периодов и анатомических особенностей

- •3. Показатели, используемые при отборе и спортивной

- •II. Принципы организации начального этапа подготовки

- •1. О программе международной ассоциации легкоатлетических федераций

- •1.1. Упражнения для развития быстроты движений (по Гуревич и.А., 1985)

- •3.2. Попеременно-асимметричная методика

- •4. Развитие выносливости

- •4.1. Упражнения для развития силовой, скоростной и статической выносливости

- •5. Развитие ловкости

- •5.1. Упражнения для развития ловкости (по Гуревич и.А., 1985)

- •6.1. Упражнения для развития гибкости (по Гуревич и.А., 1985)

- •2. Применение круговой тренировки

- •2.1. Специализированные занятия по легкой атлетике

- •2. Подвижные игры, направленные преимущественно на общефизическую подготовку

- •3. Подвижные игры, направленные на преимущественное развитие скоростно-силовых возможностей

- •3.1. Подвижные игры, способствующие усвоению техники прыжков и развитию скоростно-силовых качеств

- •3.2. Подвижные игры, способствующие усвоению

- •4.2. Подвижные игры, способствующие становлению и совершенствованию техники бега, а также развитию скорости

- •5. Подвижные игры, направленные на преимущественное развитие общей выносливости

- •1.3. Быстрота

- •1.4. Выносливость

- •5. Определение двигательного возраста без учета соматического типа

- •1.2. Открытые спортивные сооружения

- •2. Температурные условия при занятиях легкой атлетикой

- •3. Гигиенические аспекты питания спортсменов (Мостовая л.А. С соавт., 1989)

- •4. Закаливание юных спортсменов

- •3. Принципы оценки функционального состояния кардиореспираторной системы у детей и подростков

- •4. Показатели срочного постнагрузочного состояния организма

- •1. Острые травмы опорно-двигательного аппарата у спортсменов

- •2. Общие принципы

- •3. Мази, гели, спортивные кремы и растирки, используемые после острых повреждений

- •30% Всех случаев патологии). Значительно количество ушибов и переломов, которые наиболее часто локализуются в области голени и стопы.

- •2. Профилактика продольного плоскостопия

6.1. Упражнения для развития гибкости (по Гуревич и.А., 1985)

Внимание! При работе с детьми и подростками не рекомендуется использовать варианты упражнений со значительными отягощениями (в том числе с помощью партнера), асимметричные, а также упражнения, связанные с выраженной (рывковой) ротацией.

Упражнение 1 (рис. 227)

A. И.п.: стойка ноги врозь, правая рука вверху, левая внизу.

Два рывка с последующей сменой рук. Движения начинать плавно, постепенно увеличивая амплитуду.

B. То же, но с гантелями массой 2 кг.

C. То же, но с гантелями массой 3 кг.

Упражнение 2 (рис. 228)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях перед грудью.

Два рывка перед грудью согнутыми руками и два рывка прямыми. Во время рывков локти и плечи на одном уровне, при рывках прямыми руками ладони развернуты кверху.

B. То же, но с гантелями массой 2 кг.

C. То же, но с гантелями массой 3 кг.

Упражнение 3 (рис. 229)

A. И.п.: партнеры стоят спиной друг к другу, соединив руки в локтевых суставах.

Отводить лопатки назад с прогибанием плечевого пояса, за счет совместных усилий возвращаться в и.п. Дыхание на короткий срок задерживается на вдохе при отведении лопаток.

B. То же, но взявшись внизу руками в выпаде вперед.

C. То же, но выпад вперед, взявшись руками вверху.

Упражнение 4 (рис. 230)

A. И.п.: стойка ноги врозь, гимнастическая палка внизу сзади, хватом за концы. Перешагивание через горизонтальную палку с последующим переворотом палки назад через сторону.

B. То же, но перешагивание вперед и назад.

C. То же, но перешагивание с выкрутом рук назад-вверх.

Упражнение 5 (рис. 231)

A. И.п.: лечь на спину, гимнастическая палка спереди, хватом за концы. Проносить согнутые ноги через горизонтальную палку, сгибая и выпрямляя ноги.

B. То же, но проносить одну прямую ногу через горизонтальную палку. Последующая смена ног.

C. То же, но проносить прямые ноги через горизонтальную палку,сгибаясь

и разгибаясь.

Упражнение 6 (рис, 232)

A. И.п.: стойка ноги врозь, опираясь спиной на гимнастическую стенку, руками захватив рейку за головой. Перебирая руками рейки гимнастической стенки, опускаться вниз, прогибаясь в пояснице до горизонтального положения, и возвращаться в и.п.

B. То же, но прогибаться ниже горизонтального положения.

C. То же, но прогибаться до уровня последних реек.

Упражнение 7 (рис. 233)

A. И.п.: стойка спиной к гимнастической стенке, руками взявшись за рейки на уровне головы.

Отводить туловище и поочередно правую (левую) ногу вперед, прогибаясь, выпрямляя руки.

B. То же, но из и.п. присев, взявшись руками за рейки гимнастической стенки вверху.

C. Тоже, но из и.п. присев, взявшись руками за рейки гимнастической стенки на уровне головы.

'jSVf-у?--

Упражнение 8 (рис. 234)

A. И.п.: первый партнер лежит на животе, руки вверху, второй стоит ноги врозь, согнувшись над первым и взявшись руками за его лучезапястные суставы. Пассивное отведение вверх-назад рук первого партнера вторым с прогибанием спины. Амплитуду увеличивать постепенно.

B. То же, но партнеры стоят на коленях.

C. То же, но первый партнер стоит с выпадом вперед.

Упражнение 9 (рис. 235)

A. И.п.: лечь на спину, руки вдоль туловища.

Прогибаться в грудной клетке, опираясь о пол затылком, руки прижаты к бедрам.

B. То же, но опираясь головой на баскетбольный мяч, захватив его руками.

C. То же, но опираясь головой и шеей на набивной мяч, а ногами - на гимнастическую скамейку.

Упражнение 10 (рис. 236)

A. И.п.: упор сидя, руки сзади. Разгибание и сгибание туловища с отведением головы назад.

B. То же, но опираясь руками на баскетбольный мяч.

C. То же, но опираясь руками на набивной мяч, а ногами на гимнастическую скамейку.

Упражнение 11 (рис. 237)

A. И.п.: вис стоя, спиной к гимнастической стенке, взявшись за рейку вверху. Отведение туловища вперед с прогибанием грудного отдела позвоночника. Вдох — перед началом прогибания, выдох — при возвращении в и.п.

B. То же, но из полуприседа.

C. То же, но из виса присев.

Упражнение 12 (рис. 238)

A. И.п.: вис стоя, спиной к параллельным шестам, взявшись за них руками вверху. Поочередно передвигая руки вниз, прогнуться до горизонтального положения с последующим возвращением

в и.п.

B. То же, но прогибаться ниже горизонтального положения.

C. То же, но прогибаться до касания пола.

Упражнение 13 (рис. 239)

A. И.п.: упор лежа на бедрах, согнув в локтях руки.

Разгибая руки, прогнуться назад, согнув в колене поочередно правую и левую ноги назад.

B. То же, но захватив носок ноги рукой, стараясь подтянуть ногу к голове.

C. То же, но захватив руками обе ноги.

Упражнение 14 (рис. 240)

A. И.п.: упор лежа на бедрах, согнув в локтях руки.

Разгибая руки, прогнуться, отводя назад поочередно правую руку и левую ногу.

B. То же, но захватив рукой одну ногу.

C. То же, но захватив одной рукой ногу и отведя другую руку вверх-назад.

Упражнение 15 (рис. 241)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки за головой.

Вращать туловище в тазобедренных суставах, чередуя оборот вправо и влево. Во время вращения не сгибать ноги в коленях. Дыхание произвольное, не задерживать.

B. То же, но прямые руки вверху.

C. То же, но с набивным мячом массой 2—3 кг в руках.

Упражнение 16 (рис. 242)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки перед грудью.

Повороты туловища вправо и влево с рывком прямых рук в стороны и наклоны поочередно к правой и левой ноге.

B. То же, но широкая стойка ноги врозь, руки с гантелями массой 2—3 кг перед грудью.

C. То же, но в руках гантели массой 3 кг.

Упражнение 17 ( рис. 243)

A. И.п.: партнеры стоят спиной друг к другу, соединив руки в локтевых суставах.

Поочередные наклоны вперед, поднимая партнера на спину и потряхивая его. Партнеру, лежащему на спине, следует расслабиться.

B. То же, но приседая и потряхивая партнера, лежащего на спине.

C. То же, но взявшись руками вверху.

Упражнение 18 (рис. 244)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. Пружинистые наклоны туловища

к ногам сериями из 2—4 повторений к каждой ноге.

B. То же, но касаясь ладонью пола.

C. То же, но одновременно отводя одну руку вверх и в сторону, другую — к ноге.

Упражнение 19 (рис. 245)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. Наклоны туловища до горизонтального положения, не сгибая колени. Вдох -при выпрямлении, выдох — при сгибании. При наклоне смотреть вперед.

B. То же, но руки за головой.

C. То же, но в руках сзади на уровне затылка набивной мяч массой 2—3 кг.

Упражнение 20 (рис. 246)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. Наклоны туловища в стороны,

не сгибая коленей.

B. То же, но руки за головой.

C. То же, но одна рука поднята вверх, другая на поясе.

Упражнение 21 (рис. 247)

A. И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе.

Три пружинистых наклона вперед, касаясь руками пола, затем - прыжок вверх с приземлением в упор присев.

B. То же, но с захватом голеней ног.

C. То же, но при захвате голеней головой коснуться ног.

Упражнение 22 (рис. 248)

A. И.п.: партнеры сидят спиной друг к другу, соединив руки в локтевых суставах.

Наклоны вперед и выпрямление туловища с партнером на спине. Ноги в коленях не сгибать.

B. То же, но с захватом прямых рук в стороны.

C. То же, но с захватом прямых рук вверху.

Упражнение 23 (рис. 249)

A. И.п.: стойка в упоре согнувшись. Поочередно сгибать ноги в коленных | суставах, опираясь на вытянутый ноа

B. То же, но из седа на пятках, опираясь | одновременно на оба носка.

C. То же, но из упора сидя, руки сзади.

Упражнение 24 (рис. 250)

A. И.п.: партнеры стоят спиной друг к другу, взявшись за руки вверху. Одновременные совместные выпады вперед, чередуя правую и левую ноги.

B. То же, но одновременные совместные | повороты с вращением вокруг оси, чередуя стороны поворотов.

C. То же, но из низкого приседа.

Упражнение 25 (рис. 251)

A. И.п.: первый партнер — в висе прогнув! шись, спиной к гимнастической стенке,) второй — в упоре стоя под первым, согнув в локтях руки, лицом к стенке. Отведение первого партнера от стенки | за счет выпрямления рук в упоре вторым партнером.

B. То же, но второй партнер встает на 1-21 рейку.

C. То же, но второй партнер встает на 3-4 рейку.

Упражнение 26 (рис. 252)

A. И.п.: стойка боком к гимнастической стенке, правая (левая) нога впереди, одной рукой взяться за рейку, другая -в сторону.

Пружиня, выпрямлять ноги в коленях, стремясь сделать шпагат.

B. То же, но опираясь впереди стоящей ногой на скамейку.

C. То же, но из глубокого выпада.

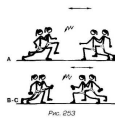

Упражнение 27 (рис. 253)

A. И.п.: совместный выпад вперед, одна рука на поясе, вторая — на плече партнера.

Одновременные ритмические пружинистые покачивания сериями из 3—7 повторений подряд с постепенным увеличением амплитуды за счет давления на плечи партнера, последующим разворотом на носках и сменой положения рук.

B. То же, но в руке одна гантеля массой 2 кг.

C. То же, но в руке одна гантеля массой 3 кг.

Упражнение 28 (рис. 254)

A. И.п.: стойка на одной ноге, опираясь другой на рейку гимнастической стенки на уровне поясницы. Поочередные пружинистые наклоны сериями к обеим ногам с последующей сменой ног.

B. То же, но опираясь правой (левой) ногой на стенку на уровне груди.

C. То же, но опираясь правой (левой) ногой на стенку на уровне плеч.

Упражнение 29 (рис. 255)

A. И.п.: стойка на одной ноге, опираясь другой на гимнастическую стенку на уровне коленного сустава. Отклонение туловища назад до горизонтального положения

и пружинистые наклоны к поднятой ноге с постепенным увеличением амплитуды и сменой положения ног.

B. То же, но опираясь ногой на стенку на уровне пояса.

C. То же, но опираясь ногой на стенку на уровне груди.

Упражнение 30 (рис. 256)

A. И.п.: первый партнер — сед ноги вместе, второй — стоит сзади, ноги врозь, положив руки на плечи первого. Партнеры выполняют наклоны вперед несколькими сериями из 3—7 ритмических повторений с постепенным увеличением амплитуды и силы воздействия второго партнера.

B. То же, но первый партнер — сед ноги врозь.

C. То же, но первый партнер — сед, маховая нога впереди, толчковая согнута

в колене.

Упражнение 31 (рис. 257)

A. И.п.: стойка на одной ноге, опираясь другой на наклонную часть бревна. Пружинистые наклоны к ноге с последующей сменой опорной ноги. Во время наклона ноги в коленях не сгибать.

B. То же, но опираясь ногой на горизонтальную часть бревна.

C. То же, но пружинистые наклоны поочередно к обеим ногам.

Упражнение 32 (рис. 258)

A. И.п.: основная стойка. Поочередные махи ногами с отведением рук назад сериями из 3—7 взмахов, повторенных подряд, с постепенным увеличением амплитуды и последующей сменой положения ног.

B. То же, но с хлопками рук под ногой во время маха.

C. То же, но касаясь руками носка ноги.

Упражнение 33 (рис. 259)

A. И.п.: вис, стоя на гимнастической стенке, ноги врозь.

Переходить из виса стоя в вис согнувшись и наоборот, поочередно перебирая рейки двумя руками за счет пружинистых покачиваний.

B. То же, но стоя в висе ноги врозь пошире.

C. То же, но стоя в висе ноги и руки вместе.

Упражнение 34 (рис. 260)

A. И.п.: стойка, опираясь одной рукой на горизонтальную часть бума. Поочередные махи ногой с отведением руки назад сериями из 3-7 взмахов, повторенных подряд с постепенным увеличением амплитуды и последующей сменой ног.

B. То же, но стоя руки на поясе, хлестко сгибая ноги в колене на махе вперед и назад.

C. То же, но касаясь руками ноги на махе вперед.

6.2. Примерный комплекс упражнений для развития гибкости (индивидуальные занятия) (рис. 261)

1. Стоя ноги врозь и опираясь руками на пол, переходить в упор лежа и наоборот, не сгибая ноги в коленях.

2. Стоя спиной к гимнастической стенке, переходить в положение «мост», опираясь руками на рейки стенки.

3. Стоя ноги врозь, вращать обруч на пояснице.

4. Стоя на гимнастической стенке ноги врозь, постепенно перебирая рейки, переходить в вис согнувшись.

5. Стоя поочередно левым (правым) боком, опираясь одной рукой на бум, выполнять махи ногой назад.

6. Стоя согнувшись, ноги врозь, опираясь руками на горизонтальную опору, выполнять пружинистые наклоны туловища.

V. Специальная физическая подготовка

(Выставкин Н.И., Синицкин З.П., 1966)

Специальная физическая подготовка легкоатлета — это совершенствование и дальнейшее развитие физических качеств, двигательных навыков и функциональных возможностей организма, направленных на рост спортивных достижений в избранном виде.

Специально-подготовительные упражнения можно разделить на две большие группы:

— упражнения, развивающие специальные физические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость и гибкость;

— подводящие упражнения, способствующие обучению технике и развитию технического мастерства.

Эффективность специальных упражнений определяется их более избирательным воздействием на группы мышц по сравнению с собственно бегом. Следовательно, специальные упражнения необходимо подбирать таким образом, чтобы развивать мышцы, несущие основную нагрузку и похожие по своей двигательной структуре на бег.

Внимание! Раннее использование средств специальной физической подготовки при отсутствии должного уровня общей физической подготовки и развития определенных физических качеств может привести к негативным последствиям, в первую очередь, функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

При обучении специальным двигательным навыкам не следует стремиться к тому, чтобы техника юных воспитанников была похожа на таковую у взрослых спортсменов — организм ребенка качественно отличается от организма взрослого. Двигательные навыки должны развиваться в соответствии со спецификой детской моторики.

1. Специальные упражнения бегуна

Упражнения для развития быстроты

1. Бег с высоким подниманием бедра. При отталкивании опорной ногой бедро маховой ноги поднимается до горизонтали и выше, плечи расслаблены, руки согнуты в локтевых суставах, как при беге, опорная нога и туловище составляют одну линию. Упражнение выполняется в движении (бегом) в среднем и быстром темпе как по дорожке стадиона, так и по ступенькам лестницы.

Это же упражнение можно выполнять на различных отрезках и в переменном темпе с плавным переходом из бега с высоким подниманием бедра в обычный бег. Положение рук может быть различным: руки свободно опущены на пояс или заложены за спину.

Это упражнение может выполняться и со скакалкой. Необходимо обращать внимание на отталкивание стопы от грунта до полного выпрямления опорной ноги. Не разводить колени в стороны, не отклонять туловище назад, не поднимать плечи (рис. 262).

2. Семенящий бег. Впереди стоящая нога поочередно ставится на носок с последующим, слегка заметным касанием пяткой грунта. Опорная нога полностью выпрямляется, составляя одну прямую линию с туловищем. Плечевой пояс не напряжен. Руки свободно опущены. Упражнение выполняют как на дорожке стадиона, так и на ступеньках лестницы, сбегая вниз в среднем и быстром темпе.

Можно выполнять упражнение и в переменном темпе на различных отрезках с плавным переходом из семенящего бега в обычный или бег с ускорением. При этом нога ставится впереди на длину стопы с постепенным удлинением шага. Необходимо обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги в коленном суставе при ее опускании. Не отводить таз назад. Стопы ставить параллельно (рис. 263).

3. Движение руками — как при беге, из и.п. — ноги на ширине плеч (вариант — левая или правая впереди), туловище несколько наклонено вперед, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом. Движения руками выполняются в среднем и быстром темпе сериями по 10—20 с. Особое внимание обращать на широкую амплитуду движений и расслабление рук в плечевом суставе (рис. 264).

4. Бег на месте с высоким подниманием бедра в упоре. Туловище под углом 45—50°. Поочередные мощные отталкивания от грунта с подниманием бедра выше горизонтали. Выполнять в среднем и быстром темпе сериями по 10—20 с. Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги (рис. 265).

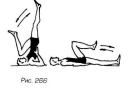

5. Беговые движения ногами, лежа на спине и «стоя на лопатках» («педалирование»). Движения ногами выполняются в среднем и быстром темпе сериями по 10—30 с. Обращать внимание на широкую свободную амплитуду движений (рис. 266).

6. Прыжкообразный бег. Поочередное отталкивание за счет усиленного разгибания бедра и стопы; руки активно помогают выполнению движения, как при беге. Упражнение выполняется мощными толчками вперед-вверх

с различной скоростью передвижения в зависимости от быстроты и угла отталкивания. Обращать внимание на законченность движения и полное разгибание толчковой ноги (рис. 267).

7. Бег с забрасыванием голени назад. Поочередными быстрыми движениями голень забрасывается назад, при этом таз несколько выведен вперед, голень свободно опускается вниз с постановкой стопы ближе к проекции центра тяжести тела. Руки, согнутые в локтевых суставах, работают как при беге (рис. 268).

8. Бег с высоким подниманием бедра и последующим «загребающим» движением голени вниз-назад. Упражнение выполняется так же, как и бег с высоким подниманием бедра, но с более быстрым и энергичным опусканием бедра маховой ноги вниз, с последующим «загребающим» движением голени, стопа на грунт ставится на переднюю ее часть. При выполнении упражнения обращать внимание на выведение таза вперед в момент отталкивания (рис. 269).

9. Скачки — «бег па одной ноге» с наклоном туловища. Быстрые отталкивания с движениями рук, как при беге (рис. 270).

10. Быстрая смена ног прыжками из положения выпада вперед правой (левой) ногой. Туловище при этом держать прямо. Упражнение выполняется сериями 10—15 раз (рис. 271).

11. Прыжки на одной и двух ногах с забрасыванием голени назад и подниманием бедра вверх через скакалку. Упражнение выполняется сериями по 20—30 с.

12. Бег под уклон. Выполняется широкой и свободной амплитудой движений с максимальной частотой и нарастающей скоростью.

13. Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быстром темпе, иногда с фиксацией времени (рис. 272).

14. Выполнение различных упражнений по сигналу. Пробежать 10—30 м из различных положений (лежа, сидя). По сигналу или команде сесть, встать, схватить быстро предмет (мячик).

15. Активные отталкивания с быстрым вынесением бедра вперед-вверх из положения стоя у опоры, в наклоне под углом до 60°. Упражнение выполняется на каждую ногу сериями по 20-30 раз (рис. 273).

16. Быстрое вынесение ноги, согнутой в коленном суставе, вверх-вперед. Обращать внимание на согласованность движений ног и рук (рис. 274).

17. Поднимание ног и туловища из положения лежа на спине до касания руками носков ног. Упражнение выполняется сериями по 15—30 раз в быстром темпе (рис. 275).

Кроме этих упражнений, для развития быстроты применяются: бег с ускорением, с ходу на время, по ветру, за лидером, со старта по прямой и повороту на различные отрезки дистанции. Эти упражнения могут проводиться и с гандикапом.

Упражнения для развития силы

1. Бег в гору с высоким подниманием бедра в среднем и быстром темпе. Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги.

138

Локтев С.А,

2. Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком (по глубокому снегу, по воде), с отягощением и без него, на месте и с незначительным продвижением вперед в различном темпе (рис. 276).

3. Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, песок, торфяной грунт) в различном темпе. Следует обращать внимание на законченность движений при отталкивании. Бег прыжками может выполняться в гору и по ступенькам лестницы вверх.

4. Прыжки на прямых ногах. Поочередное отталкивание правой и левой ногой производится за счет сгибания и разгибания в голеностопных суставах. Выполняется в медленном и среднем темпе с незначительным продвижением вперед по мягкому грунту. Необходимо обращать внимание на отталкивание только стопой с минимальным сгибанием ноги в коленном суставе (рис. 277).

5. Прыжки в «шаге», через один-два беговых шага. Выполняются в среднем и быстром темпе. Особое внимание обратить на законченность толчка опорной ноги, полное ее выпрямление и мягкость приземления на маховую ногу (рис. 278).

6. Прыжки на одной ноге с отягощением. Мощное отталкивание ногой с продвижением вперед. Руки работают, как при беге. Обращать внимание на полное отталкивание опорной ногой и высокий вынос бедра вперед-вверх.

7. Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед и подтягиванием бедер к груди. Выполняются беспрерывно сериями по 10—30 прыжков.

8. Подскоки на одной ноге (другая — на опоре). Выполняются многократно из положения стоя лицом или спиной к опоре. Высота опоры 90—110 см. Обращать внимание на выталкивание стопой, не сгибая опорной ноги в коленном суставе (рис. 279).

9. Выпрыгивание на одной ноге, стоящей на опоре, с одновременным подтягиванием маховой ноги бедром вперед-вверх. Выполняется многократно на опоре высотой 50—60 см. Можно держаться руками за рейку гимнастической стенки. Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги как. в коленном, так и в голеностопном суставах и энергичное подтягивание маховой ноги бедром вверх (рис. 280).

10. Выпрыгивание из глубокого приседа. Упражнение выполняется многократно как на одной, так и на двух ногах без отягощения и с отягощением (рис. 281).

11. Прыжки с места: тройные, пятерные и многократные из различных положений. Сильно отталкиваясь опорной ногой, энергично делать мах и высоко поднимать бедро маховой ноги, сохраняя наклон туловища, как при беге с низкого старта. Длина шага максимальная. Это же упражнение выполняется и со стартовых колодок с преодолением высоты препятствия на последнем прыжке. Многократные прыжки могут выполняться с фиксацией времени и расстояния (рис. 282).

12. Бег в гору с низкого старта. Крутизна склона — 10—20°, пробегать отрезки дистанции 15—20 м.

13. Бег с низкого старта с преодолением сопротивления. Для выполнения этого упражнения партнер, встав впереди, упирается руками в плечи бегуна

ев С.А.

гу, по ением

)рфя-нчен-яться

левой суста-юдви-да от-Шном

«днем опор-о ногу

ногой ние на ■вверх. ванием т.

кратно 110 см. и в ко-

подтя-а опоре й стен-колен-$аховой

много-щением

i

V. Специальная физическая подготовка

139

^

Рис. 288

Рис. 289

Рис. 290

Рис. 291

Рис. 292

Рис. 293

Рис. 294

(рис. 283) или бегун опирается о поясницу впереди стоящего партнера, что создает сопротивление продвижению вперед. Можно создавать сопротивление, удерживая бегуна резиновым амортизатором, прикрепленным сзади к его поясу.

14. Многократные прыжки через препятствия (барьеры, набивные мячи, гимнастические скамейки) на одной и двух ногах. Упражнение выполняется сериями. Обращать внимание на быстроту отталкивания.

15. Прыжковые упражнения на снарядах (подкидная доска, плинт, стол) с запрыгиванием и спрыгиванием вниз на различные снаряды с постепенным увеличением расстояния и высоты снарядов (рис. 284).

16. Ходьба с высоким подниманием бедра, касаясь коленом маховой ноги туловища. Упражнение применяется для укрепления мышц, которые непосредственно участвуют в энергичном подъеме бедра маховой ноги в беге.

17. Бег толчками с отягощением (пояс, мешок с песком). Поочередные быстрые, короткие движения, как бы перепрыгивания с ноги на ногу, энергично отталкиваясь стопой. Руки согнуты в локтевых суставах или опущены. Бедро, голень и стопа в момент отталкивания составляют прямую линию.

18. Поочередные впрыгивания на гимнастическую скамейку и спрыгиванш с нее из положения стоя ноги врозь со штангой на плечах. Гимнастическая скамейка между ног. Упражнение выполняется с весом 30—40 кг сериями по 20-30 с (рис. 285).

19. Выпрыгивание вверх прогнувшись из положения упор присев или из упора лежа перейти в упор присев.

20. Поднимание бедра с отягощением (мешок с песком, диск от штанги, гиря) весом 15—30 кг. Упражнение выполняется стоя на одной ноге, с опорой спиной о стенку и без опоры. Обращать внимание на прямое положение туловища и высокое поднимание бедра.

21. Многократные выпрыгивания с гирей в руках, стоя на двух параллельных скамейках. Упражнение выполняется из полуприседа и приседа с гирей весом 20-40 кг сериями 12—15 раз (рис. 286).

22. Приседания с партнером на плечах. Упражнение выполняется с опорой руками о гимнастическую стенку сериями по 10—15 приседаний.

23. Многократные выпрыгивания из полуприседа на одной ноге (другая нога сзади) с весом на плечах (рис. 287).

24. Движение руками — как при беге, с отягощением (гантели, ядра). Упражнение выполняется сериями.

25. Выбрасывание вперед одной ногой мешка с песком или набивного мяча (лежащего или висящего на стопе) (рис. 288).

26. Упражнение с отягощением для мышц задней поверхности бедра. Стоя на возвышении 40—50 см, поднимать вес 10—15 кг сгибанием ноги в коленном суставе назад (вес прикреплен к стопе). В качестве веса используются гиря, мешок с песком, свинцовый щиток и др. (рис, 289).

27'. Поднимание голени с отягощением. Сидя на возвышении, захватом руками бедра снизу поднимать голень или ногу с закрепленным грузом (весом 10—15 кг) до горизонтального положения (рис. 290).

28. Упражнение с сопротивлением для мышц задней поверхности бедра. Лежа на животе, поочередно сгибать ногу в коленном суставе с умеренным сопротивлением партнера. Можно сгибать обе ноги одновременно (рис. 291).

29. Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Лежа на животе (партнер держит ноги за голеностопные суставы), медленно поднимать туловище назад до положения стоя на коленях и медленно возвращаться в исходное положение. Выполняя упражнение, следить за подниманием прямого туловища (можно прогнувшись).

30. Упражнение для укрепления мышц передней поверхности бедра. Стоя на коленях, медленно наклоняться назад до касания головой пола и медленно выпрямляться до и.п.

31. Поднимание бедра из положения стоя в упоре под углом около 45°. Бедро поднимается вперед-вверх с резиновым амортизатором, прикрепленным к голеностопному суставу, или сопротивлением партнера, держащего ногу (рис. 292).

32. Сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, стоя на возвышенности 5—10 см. Подниматься на носках с последующим опусканием пяток до предела из различных исходных положений ступней (параллельно, носки внутрь, носки наружу). Упражнение выполняется в медленном темпе как без отягощения, так и с отягощением весом 30—50 кг (рис. 293).

33. Приседание со штангой на плечах с быстрым выпрямлением, без подскока и с подскоком. И.п. — ноги на ширине плеч, ступни параллельны, штанга на плечах захватом руками за диски. Приседание выполняется сериями по 5—6 раз с весом 30—60 кг.

34. Подскоки со штангой на плечах. Выполняются с весом 40—70 кг на время или количество повторений.

35. Ходьба с высоким подниманием бедра (с отягощением). Упражнение выполняется с весом 30—60 кг сериями. Обращать внимание на полное выпрямление опорной ноги с подниманием на носок (рис. 294).

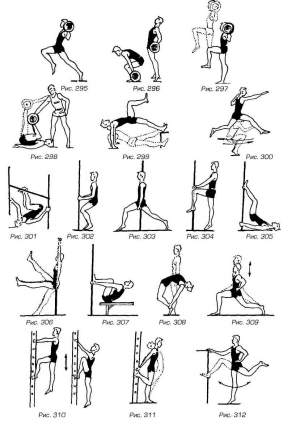

36. Ходьба выпадами со штангой на плечах. Упражнение выполняется с высоким подниманием на носок опорной ноги и выносом бедра маховой ноги вперед-вверх с весом 30—60 кг на количество повторений (рис. 295).

37. Поднимание штанги из положения приседа (штанга сзади). Выполнять с весом 40—80 кг. Следить за быстрым выведением таза вперед (рис. 296).

38. Вставание на одной ноге с отягощением на возвышение с последующим опусканием. Выполнять на количество повторений и на время (рис. 297).

39. Выжимание штанги ногами. Упражнение выполняют лежа с весом 50— 100 кг на количество повторений (рис. 298).

40. Приседание со штангой большого веса (90-120 кг). Гриф штанги находится на плечах.

41. Выпрыгивание из полуприседа со штангой весом 60—80 кг. Гриф штанги находится на плечах.

42. Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Упражнение выполняется на каждую ногу в медленном и среднем темпе. Можно выполнять лежа на животе и с отягощением весом 60—70 кг (рис. 299).

43. Сгибание и разгибание голеностопных суставов из положения стоя у опоры под углом 50—60°. Упражнение выполняется в быстром темпе, сериями.

44. Выпрыгивание вверх с разведением ног вперед-назад из упора присев (рис. 300).

45. Активные сгибания и разгибания ног в голеностопных суставах из положения сидя на возвышенности с отягощением (60—100 кг) на бедрах, ноги на бруске высотой до 8 см.

Изометрические упражнения для развития силы

1. Лежа на гимнастическом мате на лопатках, упереться ступнями ног в перекладину, взявшись руками за вертикальные стойки. Давить на перекладину обеими ногами (рис. 301).

2. Руками, согнутыми под прямым углом, взяться за перекладину на уровне пояса, ладонями вверх. Давить руками вверх к себе, не меняя прямого положения туловища и ног.

3. Стоя у перекладины (правая нога впереди, левая сзади, 40—50 см), взяться руками за перекладину несколько выше пояса, правой рукой тянуть назад, левой давить вперед, максимально напрягая мышцы. То же повторить, меняя положение ног.

4. Стоя под перекладиной, касаясь ее плечами, взяться за нее руками ладонями вперед. Поднимаясь на носки, давить плечами и руками вверх. Перекладина должна быть на уровне плеч.

5. Из полуприседа, взявшись руками за перекладину ладонями вперед на уровне груди, давить вверх, стараясь выпрямить ноги (рис. 302).

6. Из выпада вперед (перекладина между ног) взяться руками за перекладину. Напрягая ноги и руки, тянуть перекладину вверх. Упражнение можно выполнять под разными углами разведения ног в переднезаднем направлении (рис. 303).

7. Перекладина немного ниже пояса. Взяться за нее руками, упираясь бедром левой ноги, согнутой в коленном суставе. Поднимаясь на носок правой ноги, давить бедром на перекладину вверх. Повторить упражнение со сменой ног (рис. 304).

8. Перекладина немного выше пояса. Лечь на гимнастический мат, положив ноги пятками на перекладину, взяться руками за вертикальные стойки. Приподнять таз, давить ногами на перекладину вниз и одновременно тянуть руками к себе (рис. 305).

9. Стоя в упоре у перекладины под углом 50-60° на одной (бедро вперед) или двух ногах. Давить руками на перекладину вперед и стопой о грунт. Туловище прямое.

10. Перекладина на уровне пояса или немного ниже. Прямая нога лежит на перекладине, касаясь пяткой. Давить прямой ногой вниз.

11. Вис на перекладине, ноги под прямым углом. Держать ноги под прямым углом до отказа. Упражнение можно выполнять согнутыми в коленных суставах ногами и с отягощением (набивной мяч, мешок с песком, гиря).

12. Вис на перекладине. Медленное поднимание прямых ног с промежуточными задержками (остановками) на 3-5 с под углом 135, 90, 45, 10°. Количество задержек зависит от подготовленности спортсмена. Упражнение можно выполнять в обратном направлении движения (рис. 306).

13. Сидя на стуле, ноги согнуты в коленных суставах. Давить пятками ног| назад на ножки стула.

14. Лежа на столе (скамейке), взяться за перекладину согнутыми руками| под прямым углом. Давить на перекладину руками вверх.

15. Сидя на стуле (скамейке), взяться за перекладину, руки в упоре хва-| том сверху. Давить ногами вверх, руками вниз (рис. 307).

16. Стоя лицом друг к другу, взяться за руки (руки согнуты, как при| беге). Сгибание и разгибание рук с сопротивлением.

17. Лежа на бедрах лицом вниз на гимнастическом козле (коне)! с весом на плечах 20—30 кг. Медленное поднимание туловища с промежу-| точными задержками (остановками) на 3—5 с под углом 135, 180, 225°.

18. Сидя на гимнастическом козле (коне) со штангой весом 30—40 кг на! плечах. Ноги закреплены, медленные наклоны туловища назад с промежу-j точными задержками (остановками) на 3—5 с под углом 120, 150, 180°.

Кроме этих упражнений для развития силы, применяется бег по песку,! воде, бег с барьерами и прыжки через них, бег с отягощением (свинцовый! пояс весом до 6 кг), метание легкоатлетических снарядов, набивных мячей,| камней, гири, веса и др. (см. «Специальные упражнения метателей»).

Упражнения для развития гибкости

1. Пружинистые наклоны вперед сидя и стоя. Ноги в коленных суставах] сгибать. Сидя упражнение можно выполнять и с помощью партнера.

2. Наклоны назад до касания руками пяток из положения ноги на шириш\ плеч (рис. 308).

3. Пружинящие покачивания — приседания в полу шпагате. Упражнение вы-| полняется многократно до полного шпагата (рис. 309).

4. Выпрямление опорной ноги из положения стоя согнутой ногой на репкеI гимнастической стенки (другая нога свободно опущена), руками держась зз| рейку выше плеч (рис. 310).

5. Напряженные прогибания из положения стоя вплотную спиной к гжнас-\ тической стенке, правая нога согнута в коленном суставе и закреплена рейку, левая — на расстоянии 50 см от стенки (рис. 311).

6. Поднимание ног до касания носками пола за головой из положения лежа | на спине, руки вдоль туловища опираются о пол.

7. Свободные размахивания ногой из положения стоя боком у опоры. Выв дение вперед бедра согнутой ноги в коленном суставе с последующим за-хлестом голенью назад. Упражнение выполняется с максимальной амплиту-| дой движения отдельно каждой ногой (рис. 312).

8. Поднимание ног в висе на гимнастической стенке до касания рейки за| головой носками. Упражнение выполняется в медленном темпе.

9. Поднимание рук и туловища до полного прогибания в пояснице из положе-1 ния лежа на гимнастическом козле (коне), ноги закреплены. Упражнение] выполняется в медленном и среднем темпе (рис. 313).

10. Поочередное поднимание ног из положения полулежа с опорой руками! на гимнастический стол. Упражнение выполняется прямыми или согнуты-| ми ногами при движении вверх (рис. 314).

11. Свободное поднимание ног до положения прогнувшись в пояснице, лежа на животе на гимнастическом столе. Упражнение выполняется махом назад.

12. Мах прямой ногой назад-вверх, стоя у опоры на расстоянии двух шагов.

13. Подтягивание пятки отведенной ноги назад из положения стоя на одной ноге, другая согнута в коленном суставе и отведена назад (рис. 315).

14. Разведение прямых ног, лежа в упоре на лопатках с опорой руками в поясницу.

15. Выведение таза вперед, стоя на одной ноге, другая — отведена назад и лежит на опоре (рис. 316).

Подводящие упражнения, направленные на овладение техникой бега

1. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Обращать внимание на прямое туловище с незначительным прогибом в пояснице.

2. Бег по отметкам. Бежать по прямой линии. Отметки на расстоянии 180—200 см одна от другой. Ими могут служить линии или круги, начерченные мелом, а также расставленные сбоку флажки, теннисные мячи, булавы, гимнастические палки и др.

3. Бег по прямой линии с постановкой стоп строго на линию и параллельно ей.

4. Бег через предметы: набивные мячи, эстафетные палочки и др. Меняя расстояние в расстановке предметов и скорость бега, можно менять и совершенствовать ритм и длину бегового шага.

5. Бег с руками за спиной с гимнастической палкой, скакалкой. Упражнение выполняется: а) с держанием палки в изгибах локтевых суставов за спиной; б) со скакалкой или полотенцем, перекинутым через шею; в) с руками, заложенными за спину (рис. 317).

6. Имитация движения рук, как при беге, со скакалкой или полотенцем, стоя на месте, ноги на ширине плеч, с небольшим наклоном туловища вперед (рис. 318).

I. Бег с высоким подниманием бедра с палкой на уровне пояса. Поочередно касаться коленями палки с незначительным продвижением вперед во время бега.

8. Бег с забрасыванием голени назад с поочередным касанием пятками ягодиц, с незначительным продвижением вперед.

9. Бег под уклон небольшой крутизны (3—5°).

10. Поднимание бедра, стоя у опоры. В момент подъема маховой ноги опорная нога поднимается на носок и полностью выпрямляется.

I1. Бег с высокого старта с активным подниманием и опусканием бедра, с акцентом на мощное отталкивание стопой.

12. Имитация бегового шага на месте. Движение начинается с опускания бедра маховой ноги вниз с последующим движением замах назад. После замаха бедро выносится вперед-вверх (пятка проходит под ягодицей). Упражнение выполняется с постепенным увеличением амплитуды движения каждой ногой (рис. 319).

13. Бег с ускорением по прямой и по повороту на отрезках 40—120 м в среднем темпе.

14. Бег с ходу по прямой и по повороту на различных отрезках дистанции.

15. Бег с высокого и низкого старта на различные отрезки дистанции.

16. Бег с ходу по прямой.

2. Специальные упражнения барьериста

Упражнения для развития силы

1. Наклон туловища назад. Стоя на коленях, лечь на спину, затем быстро подняться.

2. Медленно поднять ноги из положения лежа на животе, опираясь руками и головой о пол. Держать 5-7 с, повторить 3—4 раза. Отдых до 20 с.

3. Медленный наклон туловища к ногам с захватом за голеностопные суставы. Притянуть туловище к ногам (5—7 с) и медленно выпрямиться. Повторить 6—8 раз. Отдых 10 с.

4. Отведение ноги и руки в сторону. Из упора лежа боком на руке одновременно поднять ногу и руку в сторону. Держать 5—7 с. Повторить 4—6 раз. Отдых 5-10 с (рис. 320).

5. Смена положения ног встречными маховыми движениями из положения лежа на спине, несколько приподняв ноги от пола, руки вдоль туловища. Упражнение выполняется с большой амплитудой в переднезаднем направлении, ноги прямые. Темп медленный.

6. Круги ногами наружу и внутрь из положения лежа на спине. Приподнять ноги от пола и развести их в стороны, руки — вдоль туловища. Круги выполняются прямыми ногами с малой и большой амплитудой. Темп медленный и средний (рис. 321).

I. Круги ногами в обе стороны из положения лежа на спине. Приподняв ноги от пола, отвести их в сторону. Упражнение выполняется с большой амплитудой. Темп медленный (рис. 322).

8. Отведение ноги в сторону из положения сидя с опорой руками сзади. Поднять правую ногу вверх, одновременно прогнуться в пояснице и поставить ногу вправо; вернуться в и.п. То же — левой ногой. Упражнение выполняется с большой амплитудой, туловище и ноги прямые. Темп медленный (рис. 323).

9. Касание носком правой ноги кисти левой руки из положения лежа на спине, руки в стороны, ноги вместе. Плотно прижиматься головой, руками и туловищем к полу. Темп средний (рис. 324).

10. Быстрое поднимание ног и туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги вместе. Подниматься быстро, возвращаться в и.п. медленно.

II. Опускание и поднимание таза из положения лежа боком, опираясь ногами о мяч. То же упражнение — без мяча. Выполнять медленно (рис. 325).

12. Прогибание в пояснице из положения лежа на спине, ноги врозь, затылок опирается на мяч. Держать 5—7 с. Медленно вернуться в и.п. (рис. 326). То же упражнение, но ноги вместе, руки вверх. Отдых 20 с.

13. Наклон вперед из положения ноги врозь, руки с мячом вверху. Держать 3—5 с, затем вернуться в и.п.

14. Прогибание в пояснице из положения лежа на животе, мяч вверху. Держать 5—7 с. Отдых 10—15 с.

15. Поднимание ног с набивным мячом, лежа на спине. Мяч держать между ног и поднимать прямые ноги, опускать их за голову; в и.п. возвращаться медленно.

16. Круги ногами с мячом, зажатым между стопами, из положения лежа на спине, руки в стороны. Приподнять ноги с мячом и, отведя их в сторону, сделать полный круг. Упражнение выполняется в обе стороны с малой и большой амплитудой; голова и плечи касаются опоры, руки с места не сдвигаются. Темп медленный и средний.

17. Разгибание и сгибание ног с мячом, сидя на полу. Туловище наклонено назад, упор руками сзади, ноги с мячом движутся параллельно полу, руки не сгибаются, туловище прямое. Темп средний и быстрый.

18. Наклоны назад с мячом с помощью партнера. Упражняющийся, сидя на полу, держит мяч на вытянутых вверх руках. Партнер, стоя на одном колене лицом к нему, прижимает его ступни к полу. Упражняющийся медленно ложится на пол и быстро возвращается в и.п.

19. Метание мяча ногами с прыжком. Упражняющийся, зажимая мяч ступнями, делает прыжок вверх с одновременным подбрасыванием мяча ногами вперед-вверх. Упражнение лучше выполнять с партнером, ловящим мяч. Темп средний и быстрый.

20. Наклоны в стороны на гимнастическом коне, руки за головой. Партнер держит за голеностопные суставы. Наклоны выполнять медленно, а возвращаться в исходное положение быстро (рис. 327).

21. Круги туловищем в обе стороны, сидя на гимнастическом коне. Ноги вытянуты вперед, руки подняты вверх. Партнер держит упражняющегося руками за голеностопные суставы. Упражнение выполняется с большой амплитудой; туловище и руки прямые. Темп средний (рис. 328).

22. Махи ногами в обе стороны на гимнастической стенке в висе, ноги вместе. Упражнение выполняется с большой амплитудой. Темп средний.

23. Поднимание ног из виса на гимнастической стенке. Быстро коснуться прямыми ногами перекладины выше хвата рук, медленно опустить ноги (рис. 329).

24. Круги ногами в обе стороны на гимнастической стенке. Круги выполнять прямыми ногами. Темп медленный (рис. 330).

25. Поднимание и опускание ног в висе согнувшись на гимнастической стенке. Быстро поднять прямые ноги вверх до положения виса прогнувшись и медленно вернуться в и.п. (рис. 331).

26. Сгибание и разгибание ног с партнером из положения ноги вверх. Со-упражняющийся, держась руками за перекладину гимнастической стенки, становится на подошвы ног партнера. Темп медленный (рис. 332).

27. Попеременное сгибание и разгибание ног на гимнастической стенке. Хват руками за перекладину на уровне пояса. При разгибании ноги таз не должен отводиться назад. Темп быстрый.

28. Приседание с партнером из положения стоя друг к другу спиной, ноги врозь. Медленное приседание и быстрое выпрыгивание.

29. Приседание на одной ноге с партнером. Стать лицом друг к другу, взяться прямыми руками, правая нога впереди. Приседание и быстрое вставание.

30. Приседание со штангой (вес — 80—100% собственного веса). Ноги шире плеч, медленное приседание.

31. Наклоны вправо и влево, стоя боком у гимнастической стенки, руки вверх, левая нога прямая, придерживается носком за перекладину. При наклонах туловища руки и ноги прямые. Темп средний и медленный (рис. 333).

32. Отведение в сторону прямой ноги, стоя боком у гимнастической стенки. Темп медленный.

33. Попеременное отведение в стороны согнутой ноги, стоя у опоры или гимнастической стенки. Поднимая ногу, следить за тем, чтобы бедро, голень и голеностопный сустав были параллельны полу; опорная нога, руки и туловище прямые. Темп средний.

34. Круговые движения ногами в боковой плоскости у опоры, стоя боком к ней. Рука опирается об опору. Нога отведена в сторону. Упражнение выполняется с большой амплитудой. Туловище и ноги прямые (рис. 334).

35. Перенесение прямой ноги через гимнастического коня, стоя боком к нему, с опорой рукой. Отвести прямую ногу назад, перенести ее через коня вперед перед собой; туловище и опорная нога прямые. Темп средний.

Кроме перечисленных упражнений барьеристы используют также специальные упражнения бегунов, изображенные на рис. 274, 275, 277, 280, 281, 289, 290, 291, приседания и подпрыгивания со штангой, упражнения прыгунов и метателей.

Упражнения для развития гибкости

1. Попеременные махи левой и правой ногой в переднезаднем направлении, стоя боком к барьеру или гимнастической стенке и держась рукой. При махе вперед нога прямая, носок «на себя», при махе назад — нога расслабленная, сгибается в коленном, тазобедренном суставах. Колено в сторону не отводить. Опорная нога и туловище прямые (рис. 335).

2. Поперечные махи перед туловищем попеременно левой и правой ногой. Можно держаться руками за барьер или гимнастическую стенку. При выполнении махов нога прямая, туловище не разворачивать в тазобедренном суставе в сторону маха. Таз выводить вперед. Темп средний (рис. 336).

3. То же упражнение, но к концу маха согнуть ногу в коленном суставе. При махе прямой ногой в сторону в верхней точке согнуть ногу, подтягивая ее к плечу. Темп средний (рис. 337).

4. Попеременные махи левой и правой ногой в переднезаднем направлении из положения стоя лицом к барьеру (или гимнастической стенке) и держась за него руками. При выполнении маха вперед нога, согнутая в коленном суставе, подтягивается вверх до соприкосновения с грудью. При махе назад коснуться пяткой ягодицы, колено в сторону не отводить. Темп средний (рис. 338).

5. Движение таза вперед с одновременным подниманием туловища на носок опорной ноги. Нога, слегка согнутая в коленном суставе, находится на возвышении — барьере. Прямая опорная нога в 100—120 см от барьера. Во время поднимания опорной ноги на носок, выводя таз вперед, нога, находящаяся на опоре, сгибается в коленном и тазобедренном суставах, плечи слегка отводятся назад. Темп средний (рис. 339).

6. Пружинистые наклоны туловища к опорной ноге из положений: одна нога пяткой касается опоры, другая стоит на грунте; носок ноги, стоящей на опоре, развернут наружу, голень перпендикулярна опоре. Темп средний и быстрый (рис. 340).

7. Пружинистые наклоны туловища к опорной ноге; другая нога, согнутая в коленном и тазобедренном суставах, лежит голенью на барьере. При наклонах туловища опорная нога слегка сгибается в коленном суставе. После 3—4 наклонов выпрямить туловище до образования прямой линии с опорной ногой. Темп средний и быстрый (рис. 341).

8. Пружинистые покачивания на двух ногах с выводом таза вперед из положения выпада согнутой левой ногой вперед, правая сзади слегка согнута. Менять положение ног. Покачивания туловища происходят за счет сгибания и разгибания впереди стоящей ноги в коленном и тазобедренном суставах. Туловище прямое. Равновесие можно поддерживать, опираясь руками о землю.

9. Пружинистые наклоны туловища из положения выпада правой ногой вперед, левая сзади прямая, руки в упоре впереди левой ноги. Менять положение ног. Сгибая руки, туловище наклонять к рукам сбоку. Темп средний (рис. 342).

10. Пружинистые покачивания с разведением ног вперед-назад до положения продольного шпагата. Менять положение ног. Выполняя пружинистые покачивания, держать туловище прямым.

11. Наклоны туловища вперед с доставанием локтевыми суставами, а затем головой земли. Ноги в стороны как можно шире. При наклонах туловища ноги прямые. После 3—4 наклонов выпрямляться. Темп средний.

12. Повороты туловища влево и вправо, ноги в стороны (широко); поворачивать также и таз. Темп средний.

13. Наклоны туловища вперед из положения сидя. Левая нога впереди, прямая, носок на себя, правая согнута в тазобедренном и коленном суставах, отведена в сторону. Менять положение ног. Наклоняя туловище вперед, не сгибать впереди лежащую ногу, а согнутую ногу слегка приподнимать коленом вверх. Темп средний и быстрый.

14. Разведение и сведение ног, лежа на спине, ноги вверх, руки в стороны или на поясе. Темп средний и быстрый.

15. Попеременные махи ногами в переднезаднем направлении, стоя в упоре у гимнастической стенки, руки на уровне плеч. При махе вперед нога сгибается в коленном суставе и только в верхнем положении выпрямляется и упирается пяткой в гимнастическую стенку. Опорная нога прямая, к концу маха поднимается на носок. От опоры стоять на расстоянии 100—120 см. Темп средний и быстрый (рис. 343).

16. Наклоны туловища к ноге, находящейся в упоре на возвышенности. Стоять лицом к опоре на расстоянии 100—120 см. При выполнении упражнения нога должна быть прямой. В момент наклона туловища подниматься на носок опорной ноги. Темп средний (рис. 344).

17. Круговые движения тазом влево и вправо из положения руки на поясе, ноги на ширине плеч. Вращение выполняется так, чтобы ноги и голова были на одной линии. Темп средний.

18. Наклоны туловища к маховой ноге из положения стоя в 100—120 см от барьера или гимнастической стенки. Маховая нога на барьере опирается пяткой. Менять положение ног. Туловище необходимо посылать вперед с замахом, который получается вследствие отклонения его назад из исходного положения. При наклоне туловища вперед опорная нога прямая поднимается на носок. Темп средний и быстрый (рис. 345).

19. Наклоны туловища назад из положения сидя, правая нога впереди, прямая, носок на себя; левая, согнутая в тазобедренном и коленном суставах, отведена в сторону. Менять положение ног. Наклоняя туловище назад, правую ногу не сгибать, левую, согнутую, не поднимать коленом вверх. Темп средний (рис. 346).

20. Разведение ног в переднезаднем направлении до продольного шпагата из положения маховая нога на возвышенной опоре. Менять маховую ногу. Носок маховой ноги взять на себя. Опорную ногу в коленном суставе не сгибать (рис. 347).

21. Разведение коленей в стороны с помощью рук из положения приседа, ноги на ширине плеч. Туловище прямое. Разводя колени в стороны, туловище вперед не наклонять. Опираться на носки. Темп медленный.

22. Отведение колена толчковой ноги в сторону с помощью рук из и.п. стоя у барьера. Толчковую ногу поставить стопой на барьер высотой 70—100 см. При отведении колена в сторону таз выводить Вперед, туловище прямое. Темп средний (рис. 348).

23. Наклоны туловища вперед до касания грудью коленей из положения руки на поясе. Ноги не сгибать. Темп быстрый.

24. Наклоны сидя в положении, как над барьером. Маховая нога прямая, толчковая нога согнута и отведена в сторону. Наклоняясь, коснуться грудью бедра; лечь на спину, не отрывая колена толчковой ноги. Повернуться кругом и сделать то же самое на другую ногу (рис. 349).

25. Разгибание ног в коленном суставе из положения сидя спиной друг к другу (рис. 350).

26. Разведение ног в шпагат, стоя в кольцах и держась за тросы, руки сползают по тросам (рис. 351).

27. Подъемы туловища с поворотом в сторону согнутой ноги из положения одна нога впереди прямая, другая согнута в тазобедренном и коленном суставах. При повороте в другую сторону не касаться пола бедром и голенью (рис. 352).

28. Поднимание ноги вверх к груди, держась за голень, из положения лежа на спине.

29. Прогибание туловища, держась за голени руками, из положения лежа на животе. Упражнение можно выполнять с партнером, который тянет за руки (рис. 353).

30. Медленное сгибание ног в коленном суставе. Лежа, поднять ноги вертикально, руки на пояс («березка»). Толчком ног вернуться в и.п. (рис. 354).

Подводящие упражнения, направленные на овладение

техникой барьерного бега

Упражнения, способствующие овладению начальным движением маховой ноги на барьер.

1. Активное поднимание маховой ноги с тазом вперед-вверх с последующим выбрасыванием голени пяткой вперед в упор о стену из и.п. стоя толчковой ногой в 120—140 см от барьера, поставленного у стены. Толчковая нога и туловище прямые (рис. 355).

2. Начальное движение маховой ноги на барьер в упоре стоя у гимнастической стенки. Руками взяться за перекладину на уровне плеч. Быстро поднять маховую ногу бедром выше горизонтали с последующим выбрасыванием голени пяткой вперед так, чтобы нога была прямая (рис. 343).

3. «Атака» барьера (вход на барьер). С небольшого разбега, высоко поднимая бедро, оттолкнуться от опоры (стена, ствол дерева) с активным выбрасыванием голени и касанием пяткой стены (рис. 356).

4. Бег сбоку барьера с перенесением толчковой ноги через барьер. Расставить 5—6 невысоких барьеров на расстоянии 8—11 м. Пробегая вдоль барьера, толчковую ногу переносить через барьер. До барьера и между барьерами бег с высоким подниманием бедра (рис. 357).

5. То же упражнение, только пробегать между барьерами в 3 шага. Расстояние 7—8 м, высота 76,2 см.

6. Бег с барьерами в 3 шага. Расстояние 7—8 м, высота 76,2 или 91,4 см. Упражнения, способствующие овладению перенесением толчковой ноги через барьер.

1. Перенесение толчковой ноги, согнутой в коленном суставе, сбоку через барьер из положения стоя в 100—120 см сбоку барьера и настолько же впе-

реди его, держась руками за опору. Отвести толчковую ногу строго назад и вначале медленно, а затем быстрее переносить согнутую ногу через барьер (рис. 358).

2. То же упражнение, только с 2—4 шагов подойти сбоку к барьеру, поднять маховую ногу коленом вперед-вверх и активно опустить ее за барьер. С опусканием маховой ноги толчковая нога проносится через барьер в положение перед собой. Руки одновременно касаются опоры (рис. 359).

3. Скольжение стопой вдоль планки барьера из положения стоя сбоку барьера и держась руками за опору. Барьер поставить перпендикулярно опоре. Отвести толчковую ногу назад и, скользя стопой вдоль планки барьера, вывести ногу коленом вперед строго перед собой (рис. 360).

4. Бег сбоку барьера с перенесением толчковой ноги через барьер (рис. 361; вид сбоку — рис. 362; вид сверху — рис. 363).

Упражнения, способствующие увеличению длины первого шага после схода с барьера.

1. Бег через барьеры по отметкам. Пробегая через барьеры, толчковую ногу после перенесения ставить на отметку на расстоянии 140—160 см от места приземления маховой ноги.

2. Бег с высокого старта в один шаг между пониженными барьерами с расстоянием между ними 4,0—4,5 м. Расстояние до первого барьера (8—8,5 м) преодолевается в 8 беговых шагов. Темп средний.

3. Бег с высокого старта сбоку барьеров. Толчковую ногу, согнутую в коленном суставе, переносить через спаренные барьеры. Барьеры расставить на расстоянии 8—11 м. Один из барьеров на 15—20 см ниже. Расстояние между смежными барьерами 60—80 см (рис. 364).

Упражнения, способствующие овладению техникой барьерного шага.

1. Преодоление пониженного гимнастического коня барьерным шагом. В движении шагом высоко на носках подойти к гимнастическому коню, поднять маховую ногу коленом вперед-вверх и, активно опуская ее пяткой вниз за снаряд, оттолкнуться толчковой ногой и быстро вывести ее вперед перед собой. Выполняя упражнение, обращать внимание на непрерывность встречных движений ног над снарядом (рис. 365).

2. Имитация преодоления барьера. Маховую ногу поднять коленом вперед-вверх и, опуская ногу пяткой вперед-вниз, оттолкнуться толчковой ногой, вынося колено через сторону вперед (рис. 366).

3. Бег в 3—5 шагов между барьерами через 5—6 и большее количество барьеров. При выполнении упражнения необходимо следить за стремительным перенесением колена толчковой ноги за барьер, за «высоким» бегом между барьерами с постановкой ноги на носок, за общим наклоном туловища при беге.

4. В медленном беге с высоким подниманием бедра активно поднять маховую ногу коленом вверх-вперед и свободно опустить ее вниз-вперед за барьер в сочетании с быстрым отталкиванием (рис. 367).

Упражнения для развития скорости бега с барьерами

1. Бег с высокого старта и низкого старта. Расстояние между барьерами 7,5—8,5 м, высота барьеров 76,2--91,4 см.

2. Бег без первого барьера. Расстояние в 22 м преодолевается за 12 беговых шагов.

3. Бег с барьерами по дистанции без 1-го, 2-го и 3-го барьеров.

4. Бег на 110 м с барьерами нормальной высоты или пониженными. Первая половина дистанции (55 м) пробегается с барьерами, вторая - по гладкой дорожке, и наоборот, первая половина (55 м) преодолевается по гладкой дорожке, вторая - с барьерами. Для уверенного попадания толчковой ногой на место отталкивания за 4 шага до барьера делается хорошо заметная контрольная линия.

3. Специальные упражнения скорохода

1

Спортсмены, занимающиеся спортивной ходьбой, желая развить в процессе тренировки быстроту, силу, гибкость, выносливость, применяют такие же упражнения, как бегуны на средние и длинные дистанции и барьеристы.

Подводящие упражнения, способствующие освоению техники спортивной ходьбы и совершенствованию в ней

1. Ходьба длинными шагами и по прямой линии со взмахами прямых рук вперед и назад (рис. 368).

I. То же упражнение с постановкой ног — правая влево от прямой линии и левая вправо («заплетающаяся ходьба») (рис. 369).

3. Ходьба длинными шагами с поворотом плеч по направлению постановки разноименной ноги (рис. 370).

4. То же упражнение с палкой на плечах (рис. 371).

5. То же упражнение с палкой за спиной, поддерживаемой руками, согнутыми в локтевых суставах (рис. 372).

6. Перенос веса тела с одной ноги на другую при максимально расслабленных мышцах тазобедренного сустава (рис. 373).

7. То же упражнение в упоре (рис. 374).

8. Поднимание бедра вперед-внутрь из основной стойки, руки согнуты в локтях (рис. 375).

9. То же упражнение в упоре (рис. 376).

10. Отведение согнутой ноги с использованием опоры и без нее (рис. 377).

I1. Переход с носков на пятки с акцентом на поднимание носков; ступни параллельно на ширине плеч (рис. 378).

12. Продолжительная спортивная и обычная ходьба с грузом 8—16 кг в течение 90-180 мин.

13. Утрированный подъем носка в движении шагом (рис. 379).

14. Спортивная ходьба по кругу диаметром 8—10 м и «змейкой»: 5—6 шагов вправо, 5—6 шагов влево и т.д. (рис. 380).

15. Движение «скрестным» шагом боком влево и вправо. Ставить поочередно правую ногу впереди и сзади левой с максимально возможными поворотами таза (рис. 381).

16. «Семенящая» спортивная ходьба (длина шага 50—70 см) в чередовании с ходьбой широкими шагами.

17. Спортивная ходьба по траве высотой 5—8 см с обязательным касанием ее подошвой при движении ноги вперед (рис. 382).

18. Спортивная ходьба по мягкому грунту, песку или неглубокому снегу сначала короткими шагами с последующим удлинением их.

19. Ходьба с резиновым амортизатором на ногах (рис. 383).

20. Имитация движений рук скорохода на месте (рис. 384).

21. Повороты таза вокруг вертикальной оси, стоя на носках, не сгибая ног в коленных суставах. Движения руками, как при спортивной ходьбе (рис. 385).

22. То же упражнение, но с подскоками.

4. Специальные упражнения прыгуна в высоту с разбега

Упражнения для развития силы

1. Выпрыгивание из положения стоя толчковой ногой на опоре высотой 50—60 см (рис. 386). Обратить внимание на движение маховой ноги. Упражнение может проводиться без отягощения и с различными отягощениями (20-30 кг).

2. Полуприседание с отягощением (партнером, штангой).

3. Выпрыгивание с гирей из исходного положения стоя на двух опорах (рис. 286).

4. Подпрыгивание на одной и обеих ногах с отягощением (штанга, мешок с песком). Упражнение можно выполнять на наклонной плоскости (рис. 387).

5. Наклоны назад с поворотом влево и вправо, сидя на гимнастическом коне. Ноги на уровне высоты коня закреплены на гимнастической стенке.

6. Наклон вперед с поворотом лицом вниз из положения сидя боком на гимнастическом коне (рис. 388).

7. Доставание ногами кистей из положения лежа на спине на наклонной гимнастической скамейке (рис. 389).

8. Смена положения ног, сидя на скамейке, правая нога прямая, поднята вверх (рис. 390).

9. Спрыгивание с возвышения в 40-60 см с последующим прыжком через планку, установленную на доступной высоте.

10. То же упражнение, но с разбега в 3—7 шагов (рис. 391).

11. Прыжки через 3-6 барьеров, установленных в яме с песком. Упражнение выполняется сериями толчковой, маховой и на обеих ногах (рис. 392).

12. Подпрыгивания на месте в яме с песком. Упражнение выполняется на одной и обеих ногах сериями, по 5-8 отталкиваний в серии. Упражнение можно выполнять с грузом в 8—15 кг.

Статические упражнения с максимальным напряжением для развития силы мышц

1. Разгибание ног. Угол сгибания около 135°. Упражнение выполняется сериями, по 5—6 с одно напряжение (рис. 393).

2. Поднимание ног. Упражнение выполняется сидя (с грузом 20—40 кг). Длительность напряжения 5—6 с (рис. 394).

3. Упражнения для развития силы мышц таза, спины, живота. Выполняются из положения лежа. Длительность напряжения 5—6 с (рис. 395).

4. Сгибание стопы. Упражнение выполняется сидя. Длительность напряжения 5—6 с.

Кроме этих упражнений, рекомендуется использовать упражнения бегунов и толкателей ядра.

Упражнения для развития быстроты

1. Прыжки по наклонной плоскости. Выполняются на одной ноге под гору и с горы. Отталкивание максимально быстрое (рис. 396).

2. Прыжки по ступенькам на толчковой ноге. Выполняются с максимальной скоростью (рис. 397).

3. Разнообразные прыжки со скакалкой.

4. Удары по мячу, висящему на высоте 100—150 см, из положения толчковая нога впереди, маховая сзади; руки в положении замаха (рис. 398).

5. Прыжки с доставанием высоко висящих предметов рукой, головой, маховой ногой (рис. 399).

6. Прыжки через барьеры толчком одной и двумя ногами (рис. 392).

7. Прыжки через планку. Отталкиваться от возвышения 30—40 см (рис. 400).

8. Впрыгивание на гимнастические снаряды. Выполняется с 4—8 беговых шагов (рис. 401).

9. Махи ногой, стоя боком у гимнастической стенки. Обратить внимание на продвижение таза вперед и движение прямой толчковой ноги (рис. 402).

10. Шпагат, стоя боком у гимнастической стенки.

11. Приседания с разведением коленей в стороны из положения стоя лицом к гимнастической стенке.

12. Прыжки через планку кульбитом (рис. 403).

13. Прыжки с места в длину и высоту. Упражнение выполняется по сигналу.

14. Броски, толчки, метания легких ядер (камней). Упражнение выполняется всей группой занимающихся по сигналу.

15. Быстрый бег со спуртами на дистанции 40—90 м. Выполняется по сигналу или самостоятельно (4—6 спуртов).

Кроме этих упражнений, можно использовать упражнения для бегунов.

Подводящие упражнения, направленные на овладение техникой прыжка в высоту с разбега

1. Высокий мах ногой с быстрой постановкой другой ноги на грунт (рис. 404).

2. Прыжки через планку, установленную на легко преодолеваемой высоте. Упражнение выполняется с бокового и прямого разбега (рис. 405).

3. Подтягивание толчковой ноги стопой к колену маховой ноги из основной стойки (рис. 406).

4. Впрыгивание на гимнастический стол с 5—8 шагов разбега в положение толчковая нога стопой под колено маховой ноги.

5. Прыжок через изгородь, бревно с 5—8 шагов разбега с опорой на одноименную с толчковой ногой руку. Отталкивание производится одной ногой (рис. 407).

6. Подтягивание толчковой ноги стопой к бедру, колено отведено в сторону; с выпрямлением ноги носок разворачивается наружу (рис. 408).

7. Прыжок через коня, бревно с опорой двумя руками (рис. 409).

8. Лежа животом на гимнастическом бревне, поднять толчковую ногу стопой к бедру, колено развернуть наружу. Выпрямляя толчковую ногу с разворотом колена и носком наружу, свалиться с бревна (рис. 410).

9. Прыжки перекидным способом. Туловище до планки вертикально и над планкой горизонтально (рис. 411).

Щ

Подводящие упражнения, направленные на овладение техникой прыжка «фосбери-флоп»

Для эффективного обучения способу «фосбери-флоп» необходимо правильно подобранное оборудование мест занятий и наличие мягких поролоновых матов, без которых практически невозможно научить этому способу прыжка.

Приступать к разучиванию отдельных элементов прыжка следует только после получения четкого представления о том, как выполняется прыжок.

Внимание! Существенное значение в овладении данным способом прыжка в высоту имеет определенная последовательность в разучивании его элементов. К разучиванию отталкивания и прыжка через планку толчком одной ноги приступают после приобретения навыка бега по дуге и освоения перехода через планку толчком двух ног.

Упражнения, способствующие овладению техникой разбега.

1. Набирая скорость по прямой, вбежать в круг радиусом 5—6 м и продолжать активно бежать по дуге, наклоняя туловище к центру круга.

2. Надеть пояс или кожаный ремень, к которому привязывается веревка длиной 5—6 м. Партнер или преподаватель держит свободный конец веревки. Прыгун начинает бежать по дуге с максимальной скоростью (удержание обучающегося с помощью веревки на определенном расстоянии от центра круга дает возможность привить прыгуну навык наклона туловища в центр круга).

3. Перед проекцией планки обозначают дугу радиусом 4—5 м с выносом одной ее стороны влево или вправо от стоек на 1,5—2,0 м. По касательной к дуге с внешней стороны перпендикулярно проекции планки наносят прямую линию. По этой прямой, переходящей в дугу, размечают разбег. Прыгун выполняет разбег без отталкивания, вырабатывая навык ритма и темп разбега.

Упражнения, способствующие овладению элементами перехода через планку.

1. Лежа спиной поперек гимнастического коня, занять положение, соответствующее переходу через планку (рис. 412,1).

2. Из положения стоя, медленно наклоняясь туловищем назад, перейти в положение гимнастического мостика, опираясь руками на сложенные маты (рис. 412,2).

3. На гимнастического коня положить маты таким образом, чтобы они свисали с одной стороны коня и образовали подушку для приземления. Стоя с другой стороны, выполнить напрыгивание и перекат спиной через коня с дальнейшим кувырком через голову на наклонных матах (рис. 412,3).

4. Выполнение прыжка через планку толчком двух ног из положения стоя спиной к планке. Нужно постараться принять положение прогнувшись над планкой, соответствующее положению перехода через планку в прыжке способом «фосбери-флоп» (рис. 412,4).

5. То же, что и предыдущее упражнение, но с помощью подкидной доски (рис. 412,5).

При выполнении двух последних упражнений необходимо следить, чтобы ноги спортсмена не поднимались сразу вверх, а откидывались назад, вызывая прогиб в поясничной части, и только после этого поднимались вверх.

Упражнения, способствующие овладению техникой отталкивания.

1. С трех шагов разбега выполняют отталкивание с махом согнутой ногой; при взлете маховая нога опускается; приземление происходит на две ноги в положение стоя с небольшим прогибом в поясничной части спины (рис. 413).

2. С укороченного разбега по дуге выполняют отталкивание. После опускания маховой ноги вниз и прогиба в поясничной части происходит приземление на спину на поролоновые подушки (при правильном отталкивании с разбега по дуге центробежные силы обязательно повернут длинную ось спортсмена, поэтому выполнение этого упражнения без приземления на спину нецелесообразно, так как не достигается основная цель — использование центробежной силы).

Связав разбег с отталкиванием и переходом через планку, можно приступить к отработке элементов перехода через планку при отталкивании одной ногой. При этом целесообразно применить жесткий гимнастический мостик, с которого производить отталкивание. Наличие мостика дает возможность прыгуну увеличить амплитуду движений, что положительно отражается на выработке двигательного навыка. В дальнейшем после освоения техники перехода через планку мостик применяют крайне редко, так как при его использовании образуется неправильный навык отталкивания.

5. Специальные упражнения прыгуна в длину и тройным

Упражнения для развития силы и быстроты

1. Подпрыгивание на двух ногах. Упражнение выполняется, не сгибая ног в коленных суставах отталкиваясь только стопой.

2. Поднимание ног до уровня хвата из виса на гимнастической стенке (рис. 329).

3. Многократные прыжки с одной ноги на другую. Туловище немного наклонено вперед. Нога при отталкивании ставится прямая, на всю стопу, загребающим движением вниз-назад. Другая нога делает широкий мах вперед-вверх. Окончание маха должно совпадать с отталкиванием, руки снизу из-за спины делают мах вперед-вверх (рис. 414).

4. Многократные прыжки на двух ногах через барьеры. Сгибание ног при отталкивании должно быть минимальным. При переходе через барьер туловище прямое, ноги, согнутые в коленях, подтягиваются к груди, мах руками делается из-за спины снизу вперед-вверх.

5. Выпрыгивание из глубокого приседа и полуприседа толчком двух ног. Выполняя упражнение, следить за полным и одновременным выпрямлением ног и туловища.

6. Выпрыгивание вверх из положения стоя одной ногой на гимнастической скамейке.

7. Мах согнутой ногой из положения стоя на возвышении 30—50 см. При выполнении упражнения следить, чтобы таз находился над опорной ногой, а туловище не отклонялось назад (рис. 415).

8. Разгибание толчковой ноги из положения стоя спиной к гимнастической стенке на согнутой ноге и держась руками за рейку. Маховая нога согнута в коленном суставе под прямым углом. Менять положение ног.

Упражнения с партнером на плечах.

1. Стоя боком к гимнастической стенке и держась рукой за рейку (вес тела на согнутой маховой ноге, толчковая нога слегка приподнята), оттолкнуться маховой ногой и быстро встать на толчковую ногу, продолжая движение маховой ногой вперед-вверх.

2. Стоя лицом к гимнастической стенке и держась руками за рейку, подняться на носок впереди стоящей ноги; другая нога энергичным махом выводит таз вперед (рис. 416).

3. Держась за рейку гимнастической стенки, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах, выпрыгивание из полуприседа, приседания с партнером.

Кроме перечисленных выше специальных упражнений, можно использовать упражнения для бегунов и метателей.

Подводящие упражнения, направленные на овладение техникой прыжка в длину и тройным

1. Прыжки в длину с места толчком одной ноги при активном махе другой. Маховую ногу поставить подальше назад, чтобы можно было сделать широ-

кое мощное движение. Отталкивание должно совпадать с окончанием маха. Приземляться на обе ноги с активным выбрасыванием их вперед (рис. 417).

2. Прыжки в длину с места толчком двух ног. Следить за полным выпрямлением туловища и махом рук. Приземляться на обе ноги с активным выбрасыванием их вперед (рис. 418).

3. Прыжки с небольшого разбега «в шаге» с доставанием подвешенного мяча головой, рукой, плечом, коленом. При выполнении упражнения прыгун должен стремиться сохранить правильный ритм последних беговых шагов и положение «в шаге» (рис. 419).

4. Прыжок в длину с небольшого и среднего разбега с отталкиванием о гимнастический или подкидной мостик. Выполняя прыжок, необходимо стремиться сохранить ритм последних беговых шагов, как при обычном прыжке (рис. 420).

5. Прыжок через барьер с опусканием маховой ноги и выведением толчковой вперед (смена положения ног) с последующим пробеганием. Это упражнение способствует увеличению угла отталкивания и овладению прыжком способом «ножницы» (рис. 421).

6. Махи на кольцах в каче. Упражнение способствует обучению выбрасыванию ног при приземлении (рис. 422).

7. Двойной прыжок (скачок-шаг) с небольшого разбега. На место второго отталкивания иногда ставится гимнастический мостик. Положение туловища, характер постановки ноги при отталкивании, мах ногой и руками такие же, как и при тройном прыжке с разбега (рис. 423).

8. Двойной прыжок (шаг-прыжок) с небольшого разбега. На место второго отталкивания иногда рекомендуется ставить гимнастический мостик. Положение туловища, характер постановки ноги при отталкивании, мах ногой и руками такие же, как и при тройном прыжке с разбега (рис. 424).

9. Тройной прыжок в целом. Первое — отталкивание с дорожки, второе — с гимнастического мостика, третье — с подкидного мостика. При выполнении этого упражнения фазы полета будут больше, чем обычно, что дает возможность лучше координировать движения. Положение туловища, постановка ноги и махи должны быть приближены к формам движений прыгуна тройным в обычных условиях (рис. 425).

10. Тройной прыжок с места. Первоначальное отталкивание делать с возвышения от 30 см до 1 м. Прыжок выполняется так же, как и обычный тройной с места.

11. Тройной прыжок. Первое отталкивание производится двумя ногами с возвышения от 50 до 100 см, второе отталкивание выполняется толчковой ногой, третье — маховой ногой с возвышения до 50 см. Приземление на одну или две ноги в яму с песком. Второе отталкивание рекомендуется делать на мягком грунте (гимнастическом мате, песке) (рис. 426).

12. Упражнение то же. Отталкиваться двумя ногами.

13. Тройной прыжок с разбега с 2—8 беговых шагов, прыгая через низкие барьеры. Препятствиями могут быть разной высоты ящики, которые нужно ставить в пределах ямы с песком на 1 м от переднего ее края.

6. Специальные упражнения толкателя ядра

Упражнения для развития силы

1. Жим двумя руками лежа на спине (рис. 427).

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упражнение можно усложнить, выполняя его с отягощением на плечах.

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. Упражнение можно усложнить, подвесив на ноги гирю на ремне.

4. Сгибание и разгибание рук со штангой. Упражнение выполняется хватом сверху и хватом снизу (рис. 428).

5. Сгибание рук в висе на перекладине (подтягивание). Выполняется с отягощением и без отягощения.

6. Сгибание рук с отягощением в наклоне.

7. Поднимание груза на «воротке». Упражнение выполняется хватом сверху (рис. 429).

8. Поднимание рук с дисками от штанги за голову из положения лежа на спине (рис. 430).

9. Толчок штанги двумя руками без подседа (рис. 431).

10. Выталкивание штанги сидя на согнутых ногах. Штанга может быть на груди и на плечах.

11. Приседание и вставание со штангой на плечах, на груди, между ног, в руках сзади (рис. 432).

12. Приседание и вставание на одной ноге. Упражнение выполняется самостоятельно и с партнером.

13. Выпады со штангой вперед. Выполняются из исходного положения штанга на плечах. Широкий шаг вперед правой ногой до глубокого седа. То же левой ногой (рис. 433).

14. Выпады вправо-влево из положения ноги широко в стороны, штанга на плечах, руки широко на грифе.

15. Ходьба со штангой на плечах в глубоком приседе.

16. Выпрыгивание с гирей из положения стоя на подставках на согнутых ногах; руки прямые.

17. Наклоны со штангой на плечах. Производятся вперед-вправо-влево (рис. 434). То же с использованием ядра, гири, камня (рис. 435).

18. Ходьба на руках по жердям брусьев (рис. 436).

19. Ходьба на руках по земле или полу. Выполняется из положения упора лежа на руках, ноги поддерживает партнер.

20. Бросок ядра двумя руками назад через голову. И.п. — ноги на ширине плеч, стоя спиной по направлению метания (рис. 437).

21. Выбрасывание ядра двумя руками вперед-вверх и прямо-вверх из положения ноги на ширине плеч. Согнув ноги, отвести ядро вниз и с последующим выпрямлением ног выбросить ядро вперед-вверх. То же вверх (рис. 438). Упражнение можно выполнять с гирей, набивным мячом, камнем.

22. Жим на неподвижный груз. Производится из положения лежа на скамейке или на специальном станке. Устанавливается неподвижная опора для рук.

Усилие прилагается под углом 45, 90, 130°. Напряжение в течение 5-6 с, 3-4 раза, с отдыхом 10 с.

23. Разгибание ног. Плечи упираются в неподвижную опору. Усилие прилагается под углом 45, 90, 135°. Напряжение в течение 5—6 с, 3 раза, с отдыхом 10 с.

24. Толкание облегченного ядра из различных положений, а также со скачка. Обратить внимание при использовании этого упражнения на последовательность включения в работу основных мышечных групп и на ритм движения.

25. Удары по боксерской груше. Удары должны наноситься с учетом техники толкания ядра.

26. Толкание камней различного веса. Упражнение выполняется, как и с облегченным ядром. Применяется при занятии на местности.

Подводящие упражнения, направленные на овладение техникой толкания ядра

1. Жонглирование ядром (рис. 439).

1. Подбрасывание и ловля ядра одной рукой (рис. 440).

3. Перебрасывание ядра из руки в руку. И. п. — ноги на ширине плеч, ядро в отведенной в сторону руке. Пронося ядро над головой, перебросить его в другую руку (рис. 441). Упражнение можно выполнять с гирей, набивным мячом, камнями различного веса.

4. Толкание ядра от груди двумя руками. И.п. — ноги на ширине плеч, ядро перед грудью, руки согнуты в локтях. Разгибая руки, вытолкнуть ядро вперед-вверх (рис. 442). То же вверх, то же из приседа. То же из положения левая нога впереди. Упражнение выполняется также с гирей и камнем.

5. Толкание ядра одной рукой из положения ноги на ширине плеч, стоя лицом к направлению толкания (рис. 443). Упражнение выполняется из неглубокого приседа.

6. Толкание ядра усилием кисти. Выполняется из положения левая нога впереди, стоя лицом по направлению толкания, рука с ядром вытянута вперед-вверх (рис. 444).