- •Понятие об устойчивости сау. Прямые методы устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица. Определение допустимых настроек сау

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •Расчеты статической ошибки εСт регулирования

- •Расчеты скоростной ошибки εСт регулирования

- •Выводы по расчетам статической и скоростной ошибок регулирования:

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •1.17. Принципиальные электрические схемы типовых регуляторов

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •1.20. Коррекция линейных сау с помощью местных обратных связей

- •Вопросы и задания

- •Вопросы и задания

- •1.22. Сущность процесса синтеза сау. Частотный метод синтеза линейных сау

Вопросы и задания

1. Какие типовые регуляторы используются в САУ ? Приведите их передаточные функции.

2. Как рассчитать частотные характеристики САУ с П-регулятором, если известны частотные характеристики САУ без регулятора ?

3. Как изменяются графики ЛАЧХ, ФЧХ при введении в САУ П-регулятора и как изменяются при этом значения косвенных показателей качества САУ – частота среза и запас по фазе ?

4. Как изменяется вид переходного процесса и значения прямых показателей качества при применении П-регулятора ?

5. Назовите достоинства и недостатки П-регулятора.

1.15. Типовые законы регулирования. Влияние

И-регулятора на показатели качества САУ

Вводная часть

Вводная часть та же, что и в теме 1.14.

Основная часть: влияние И-регулятора на показатели качества САУ

а). Для САУ без регулятора имеем следующие характеристики:

Передаточную

функцию  .

.

Частотные характеристики:

-

;

;

-

;

;

-

;

;

-

.

.

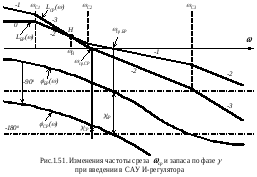

Пусть для объекта управления известны ЛАЧХ LБР(ω) и ФЧХ φБР(ω), форма которых имеет, например, вид, приведенный на рис.1.51. Используя их, определим частоту среза ωср.БР и запас по фазе γБР.

б). Для САУ с

регулятором, имеющим передаточную

функцию

,

имеем следующие характеристики:

,

имеем следующие характеристики:

Передаточную

функцию  .

.

Частотные характеристики:

-

;

;

-

;

(1.61)

;

(1.61)

-

;

;

-

.

.

в). Из расчетов

(1.61) следует, что после введения в схему

САУ И-регулятора ФЧХ

изменилась на–90о

(рис.1.51). Частоты сопряжения ωС1,

ωС1

и

ωС3

участков ЛАЧХ LБР(ω)

и LСР(ω)

не изменились, но наклоны всех участков

LСР(ω)

изменились на –1

по сравнению с наклонами LБР(ω),

так как в выражении LСР(ω)

содержится дополнительный член

изменилась на–90о

(рис.1.51). Частоты сопряжения ωС1,

ωС1

и

ωС3

участков ЛАЧХ LБР(ω)

и LСР(ω)

не изменились, но наклоны всех участков

LСР(ω)

изменились на –1

по сравнению с наклонами LБР(ω),

так как в выражении LСР(ω)

содержится дополнительный член

.

При условииωТИ=1

обе ЛАЧХ (LСР(ω)

и LБР(ω))

совпадут, так как

.

При условииωТИ=1

обе ЛАЧХ (LСР(ω)

и LБР(ω))

совпадут, так как

и, поэтому, согласно последнего выражения

системы (1.61) будетLСР(ω)=LБР(ω).

Совпадение двух графиков LСР(ω)

и LБР(ω),

имеющих разные наклоны участков между

одноименными частотами сопряжения,

является их пересечением при частоте

и, поэтому, согласно последнего выражения

системы (1.61) будетLСР(ω)=LБР(ω).

Совпадение двух графиков LСР(ω)

и LБР(ω),

имеющих разные наклоны участков между

одноименными частотами сопряжения,

является их пересечением при частоте

,

которая называется частотой неподвижной

точкиН.

Выбором постоянной времени ТИ

И-регулятора можно получать желаемые

значения частоты ωН

, которые назовем "большими" и

"малыми" значениями. Чтобы САУ не

потеряла устойчивость, а также с целью

ограничения перерегулирования,

целесообразно выбирать большие значения

постоянной времени ТИ

и, соответственно, иметь малую частоту

ωН

неподвижной точки Н.

,

которая называется частотой неподвижной

точкиН.

Выбором постоянной времени ТИ

И-регулятора можно получать желаемые

значения частоты ωН

, которые назовем "большими" и

"малыми" значениями. Чтобы САУ не

потеряла устойчивость, а также с целью

ограничения перерегулирования,

целесообразно выбирать большие значения

постоянной времени ТИ

и, соответственно, иметь малую частоту

ωН

неподвижной точки Н.

г). Используя ЛАЧХ LСР(ω) и ФЧХ φСР(ω), определим частоту среза ωср.СР и запас по фазе γСР.

Из построений вытекают следующие изменения косвенных показателей качества ωср и γ:

- частота среза ωср уменьшится;

- запас по фазе γ уменьшится, главным образом, за счет отрицательного фазового сдвига на –90о ФЧХ.

Прямые показатели качества σ, t1 и tПП в соответствии с соотношениями (1.59) изменятся следующим образом:

- перерегулирование σ увеличится, возможна даже потеря устойчивости при значительном уменьшении постоянной времени ТИ регулятора;

- время затухания колебаний, оцениваемое через tПП, возрастет;

- об изменении t1 ничего определенного сказать нельзя, так как t1 уменьшается при уменьшении γ и увеличивается при уменьшении ωср.

Качественные изменения графика переходного процесса отображены на рис.1.52.

При использовании И-регулятора порядок астатизма САУ увеличивается на единицу. Если исходная САУ была статической, то с введением И-регулятора становится астатической 1-го порядка и, поэтому, статическая ошибка εСТ обратится в ноль, а при исходной астатической САУ 1-го порядка уже две ошибки регулирования – статическая εСТ и скоростная εСК - обратятся в ноль.

д). И-регулятор

имеет серьезный эксплуатационный

недостаток – дрейф нуля или самоход.

Сущность дрейфа поясним на примере

гидравлического сервопривода (рис.1.53),

который является интегрирующим звеном,

если входом считать перемещение

х золотника,

а выходом – перемещение у

силового поршня.

Пусть левый конец штока золотника находится в нулевом положении х=0, так что закрыты оба отверстия І и ІІ (рис 1.53а), которые соединены с левой и правой полостями силового цилиндра. Тогда находящийся в цилиндре поршень неподвижен и Δу=0. Если в результате повышения температуры шток золотника удлинится (рис.1.53б), то при неподвижном левом конце штока (х=0) откроются отверстия І и ІІ. и через отверстие І в левую полость силового цилиндра поступит рабочее вещество, например, масло, с большим давлением рБ, а правая полость через отверстие ІІ соединится с линией малого давления рМ. Силовой цилиндр будет перемещаться вправо при том, что управляющий сигнал х по прежнему остается равным нулю. Такое явление называется дрейфом или самоходом интегрирующего звена, каким является гидравлический сервопривод.

Выводы по применению И-регулятора в САУ

Достоинства И-регулятора:

1. Обращает в ноль одну из ошибок регулирования.

Недостатки И-регулятора:

1. Повышает перерегулирование, колебательность САУ. Возможна даже потеря устойчивости.

2. Снижает быстродействие, оцениваемое временем переходного процесса.

3. Подвержен дрейфу.