- •Основы профессиональной ориентации

- •2. Методики изучения внимания

- •4. Методики изучения памяти

- •1. Общие положения

- •3. Функции

- •4. Общие рекомендации

- •II п.Мости

- •1.6. Профессиональная консультация и профориентация в предпенсионном и пенсионном возрасте

- •2.3. Примеры профессиограмм рабочих профессий

- •2.3.2. Краткие профессиограммы

- •2.3.3. Развернутая профессиограмма сборщика микросхем

- •3.1. Изучение энергетических характеристик

- •3.2.1. Определение силы нервной системы при помощи теппинг-теста

- •3.2.2. Определение баланса возбудительного и тормозного

- •3.2.3. Определение инертности — подвижности возбудительно и тормозного процессов с помощью кинематометрической методики (по е.П.Ильину)

- •3.3. Изучение координационных характеристик

- •I. Замены статического тремора

- •4. Определение экономической

- •4.1. Способы расчета целесообразности и

- •Твоя профессия

- •Литература

- •Содержание

I. Замены статического тремора

|

До нагрузки (фон) |

|

После нагрузки | |||||

|

Амплитуда, |

Количество касаний |

КА |

Амплитуда, мм |

Количество касаний |

КА | ||

|

мм |

правая |

левая рука |

правая |

левая рука | |||

|

|

Рука |

|

|

|

рука |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

2,5 |

|

|

|

2,5 |

|

|

|

|

3.0 |

|

|

|

3.0 |

|

i |

|

|

3.5 |

|

|

|

3,5 |

|

|

|

|

4,0 |

|

|

|

4.0 |

|

|

|

|

4,5 |

|

|

|

4,5 |

|

|

|

|

5,0 |

|

|

|

5,0 |

|

|

|

|

5,5 |

\ |

|

|

5,5 |

|

|

|

|

6,0 |

|

|

|

6,0 |

|

|

|

|

6,5 |

|

|

|

6,5 |

|

|

|

|

7,0 |

|

|

|

7,0 |

|

|

|

3.3.2. Определение ловкости пальцев при одновременной работе (методика М.Г.Давлетшина)

Данная методика используется в целях определения способностей испытуемого к тонкой координации движений. В комплект методики входят: специальная подставка (см. рис.14) с отверстиями для стержней, стержни (120—130 штук) и коробочка для них. Верхняя пластина подставки имеет размер 220 х 42 мм. Вдоль ее левой стороны расположены два ряда отверстий диаметром 3 мм. В каждом ряду содержится 43 таких отверстия, расстояние между которыми — 5 мм. Вдоль правой стороны пластины имеется две двухрядные группы таких же отверстий. В каждом ряду группы 20 отверстий. Металлические стержни диаметром 2,5 мм имеют длину 40 мм. Для работы у экспериментатора должен быть секундомер.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подставка располагается за рабочим столом испытуемого таким образом, чтобы ее длина была перпендикулярна краю стола. Коробочка со стержнями должна находиться слева от подставки на уровне ее верхней половины на расстоянии 200 мм.

1 фактику м по общей и экспериментальной психологии: Учеб. пособие / В.Д. Калин, В.К. Гай да, В.А. Ганзен и др.; Под общей ред. А.А. Крылом. —Л.: Иэд-воЛенингр. ун-та. 1987. — 255 с.

114

Экспериментатор фиксирует время, затраченное на заполнение всех отверстий подставки, и заносит эти данные в протокол.

Такое задание испытуемый должен выполнить трижды с небольшими перерывами между каждой пробой.

Оценку успешности двигательной координации производят по нормативным показателям.

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ

Заключение:.

117

топкой к< юрдиплции движений

Монтажные операции характерны для самых разных профессий. Манипулятивный тест "монтаж-демонтаж" (модификация Озерсц-кого — Гуревича) выявляет способности человека к тонкодвигатсль-ной координации. В отличие от теста Давлетшина при выполнении данного теста в качестве оценки успешности работы принимают количество смонтированных и демонтированных единиц в заданные отрезки времени, а именно: при монтаже за 90 секунд, а при демонтаже — за 60 секунд.

В качестве прибора для выявления тонкой двигательной координации используют специальную доску-панель (200 х 300 мм) (см. рис.15) с двумя группами отверстий диаметром 3 мм. Каждая группа насчитывает 50 отверстий, расположенных в 5 рядов (по 10 отверстий в каждом ряду). Верхняя группа отверстий заполнена заклепками (головки заклепок выступают над поверхностью панели на 5 мм), а нижние свободны. Заклепки диаметром 2,5 мм и длиной 10 мм изготовлены из дюралюминия. В центральной части панели у левой стороны вмонтирован штырь (лучше всего крепление выполнять на шаровом шарнире) с нанизанными на него 50 шайбами.

Испытуемый должен продемонстрировать наибольшую скорость выполнения операций монтажа и демонтажа. При монтаже испытуемый должен вынуть из гнезда верхней части панели одну заклепку и одновременно снять со штыря шайбу, надеть шайбу на заклепку и вставить в гнездо нижней части панели. Жестких требований к количеству одновременно находящихся в руках испытуемого деталей нет. Испытуемый может сам выбирать наиболее удобный для него способ работы. При демонтаже необходимо все произвести в обратном порядке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И С СЛЕДОВVI НИЯ

Испытуемый садится за стол, а экспериментатор устанавливает перед ним доску-панель таким образом, чтобы штырь с шайбами оказался слева, и сообщает инструкцию.

Инструкция испытуемому: "Вы должны взять двумя пальцами правой руки заклепку из крайнего левого гнезда нижнего ряда верхней части панели. Пользуясь двумя пальцами левой руки, снимите

* Практикум но общей и экспериментальной психологии: Учеб. пособие / В.Д. Налип, В.К. Гайда. 15.Л. Ганзен и др.; Под общей ред. Л.Л. Крылова. —Л.: Изд-ВО Ленингр. ун-та, 1987 —255 с.

> П8

После выполнения работы экспериментатор подсчитывает количество вставленных заклепок с шайбами и вписывает данные в протокол.

Затем экспериментатор сообщает испытуемому инструкцию для демонтажа: "По моему сигналу Вы приступите к выниманию заклепок из нижних гнезд, начинаяснизу. При этом снимайтесних шайбы и надевайте на штырь. Заклепки вставляйте в свои гнезда в верхней части панели. На эту операцию Вам отводится 60 секунд".

Экспериментатор учитывает количество демонтированных единиц и эту цифру заносит в протокол.

Все исследование проводится трижды с интервалами для отдыха. Вывод-заключение об уровне развития у испытуемого тонкодвига-тёльной координации в данном опыте делается на основе сопоставления результата исследования с нормативными показателями.

Нормативные значения успешности выполнения манипулятивного теста "монтаж — демонтаж".

Заключение:

3.3.4. Определение навыков тонкой координации обеих рук (метод точного совмещения)

В настоящее время широкое распространение получили виды деятельности, которые предъявляют очень высокие требования к точности пространственной координации рабочих действий. К ним относятся сборщики микросхем, монтажники радиоаппаратуры, сборщики часовых механизмов и другие, объект деятельности которых настолько мал, что его удержание и установка требует применения специальных приспособлений и инструмента (например, пинцета). По существу, работник должен осуществлять координационные действия, соразмерные с величиной тремора.

Для определения способности испытуемого jc тонкодвигатсльной координации одновременно обеих рук можно использовать установку, изображенную на рис.16, которая позволяет моделировать действия по пространственному совмещению рабочего инструмента. В состав установки входят: 1 — модель "рабочего инструмента", которая состоит из стального стержня диаметром 3 мм и ручки. Поверхность стержня (кроме торцевой) покрыта токонспроводящим составом; 2 — соединительные провода; 3 — пинцет, 4 — счетчик касаний; 5 — шайбы (в количествс-30 штук) с внутренним диаметром 4 мм и внешним — 8 мм. К шайбам припаяны медные стержни диаметром 1 мм и длиной 6 мм.

Задача испытуемого заключается в том, чтобы за минимально возможное время нанизать вес шайбы на стержень. Брать шайбы разрешается только пинцетом за стерженьки. При нанизывании шайбы на стержень необходимо следить за тем, чтобы конец стержня "рабочего инструмента" попадал точно в центр шайбы и не касался торцом се поверхности. Всякое касание фиксируется счетчиком как неточное движение.

Характерными особенностями выполнения данного задания являются следующие. Во-первых, испытуемый должен координировать

*

Потапенко Т.М. Особенности регуляции точности психомоторных действий / Автореф. канд. дисс. — Киев, 1989. — 16 с.

120

121

Рис. 16. Общий вид

и размеры основных деталей установки

по определению

навыков тонкой координации обеих рук:

1—модель

рабочего инструмента; 2—соединительные

провода; 3—пинцет;

4—счетчик импульсов (калькулятор);

5—коробок с

шайбами; б—блок питания счетчика

импульсов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Испытуемый садится за стол, а экспериментатор сообщает ему инструкцию.

Инструкция испытуемому. "Вы должны взять в левую руку пинцет, а в правую — "инструмент" (для левши — наоборот). Пинцетом необходимо взять одну шайбу за медный стерженек и нанизать се на стержень "инструмента". При этом торцом стержня необходимо попасть точно в центр шайбы, не коснувшись ее поверхности. Всякое касание фиксируется счетчиком. Вы должны как можно быстрее нанизать все шайбы, сделав при этом минимум касаний торцом инструмента шайбы. Касания шайбы боковой поверхностью "инструмента" не фиксируются, поскольку она покрыта токонепроводящим составом. Всего необходимо нанизать 30 шайб. Работу необходимо начать по моей команде".

Перед началом работы испытуемому необходимо дать возможность сделать 10 пробных нанизываний шайб.

Экспериментатор фиксирует время работы испытуемого и количество касаний (ошибок). Эти данные вносятся в протокол. Такое испытание повторяется трижды и определяются средние значения. _

Оценка результатов тестирования производится по следующим шкалам;

Шкала оценок скорости работы

|

Оценка |

ю |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

. |

|

среднее время | работы (с) |

до 42 |

43-62 |

63-82 |

83-102 |

103-122 |

123-142 |

143-162 |

163-182 |

183-202 |

203- 222 |

Шкала опенок точности совмещений

|

Оценка |

10 |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

среднее количество ошибок (касаний) |

0-4 |

5-9 |

10-14 |

15-19 |

20-24 |

25-29 |

30-34 |

35-39 |

40-44 |

45-49 |

123

ПРОТОКОЛ

выполнения

задания на точное совмещение

ПРОТОКОЛ

выполнения

задания на точное совмещение

Испытуемый

(Ф.И.О.)

Возраст

Специальность Дата

|

Пробы |

Время выполнения задания |

Баллы |

Количество касаний |

Баллы 1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

С редисе значение |

|

|

|

|

Общая оценка =

Заключение:

Общая оценка работы определяется как сумма оценок за скорость и точность совмещения.

Ор-Ос+ От

Вывод-заключение об уровне развития у испытуемого навыков тонкой координации обеих рук делается на основании сопоставления общего результата тестирования со шкалой выраженности этого качества.

Шкала выраженности навыков тонкой коодинации обеих рук

|

Выраженность |

Высокая |

Выше средней |

Средняя |

Ниже средней |

Низкая |

|

Общая оценка | (в баллах) |

20-17 |

16-13 |

12-9 |

8-5 |

4-1 , |

3.4. ИЗУЧЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХОМОТОРИКИ

Под точностными характеристиками психомоторики понимается совокупность различных критериев и показателей, позволяющих

судить о возможностях и особенностях развития структурных компонентов психомоторной организации человека и ее функций.

Под точностью понимается соответствие или степень соответствия определенным требованиям. Эти требования предъявляются испытуемому в виде целевой установки, которой он должен следовать при выполнении конкретного задания и относятся к конкретным параметрам действий (пространственным, силовым, временным).

Под точностью психомоторных действий понимают степень отклонения некоторого параметра (измеряемого, устанавливаемого или регулируемого) испытуемым от некоторого истинного, заданного или номинального значения. Количественно точность работы оценивается величиной погрешности, с которой испытуемый измеряет, устанавливает или регулирует тот или иной параметр трудовых действий, движений, операций.

3.4.1. Показатели точностных характеристик психомоторики

Критериями и показателями точности могут быть различные количественные выражения параметрических и нспараметрических величин, характеризующие результат (или процесс) выполнения задания в соответствии с целевой установкой.

Задание может предусматривать выполнение испытуемым:

единичного действия;

ряда однотипных действий;

единичного движения;

ряда однотипных движений;

единичной операции;

ряда однотипных операций; деятельности в целом (различной сложности).

В задании по выполнению единичного действия от испытуемого требуется соблюдение одного из параметров: либо пространственного (например, попасть в цель); либо временного (например, при исследовании времени реакции); либо силового (при воспроизведении заданного усилия). При этом критерием или показателем точности выполнения задания выступает отклонение параметра выполненного действия от заданной величины. В случае, если имеется некоторая, имеющая размерность, зона (допуск) точности, то критерием "неточности" считается выход параметра действия за эту зону. Если задается некоторая абсолютная величина параметра, выраженная в соответствующих единицах, то неточность определяется как разность между заданной величиной параметра и произведенной

испытуемым:

124

125

где:

А— величина ошибки

где:

А— величина ошибки![]() неточность);

неточность);

хз— заданная величина параметра;

хв— величина параметра выполненного действия.

Характеризуя точность выполнения ряда

однотипных действий, используют среднюю

величину показателей этого ряда (X),

среднее квадратичное отклонение (О),

вариативность(св)и отклонение

средней величины![]() от

заданной(хз - х) либо среднее

отклонение:

от

заданной(хз - х) либо среднее

отклонение:

X— средняя величина ряда выполненных действий; 2!— знак суммы;

Хпв — величина параметра каждого выполненного действия;N —количество выполненных действий. Среднее квадратичное отклонение (О) рассчитывается следующим образом:

Рассчитывается средняя величина (X).

Находится отклонение (ДА-) каждого результата измерения Хп от средней арифметической величины: Да- =хпо — х.

Найденное значение отклонения каждого результата от средне возводится в квадрат: Да:2.

4.![]() Суммируются

значения квадратов отклонений всех

результате

Суммируются

значения квадратов отклонений всех

результате

5. Извлекается квадратичный корень из суммы квадратов откл нений, разделенной на число измерений («):

Коэффициент вариативн![]() пывается

как отношение

пывается

как отношение

где О— среднеквадратичное![]() отклонение;X— среднеарифметичес

кая величина.

отклонение;X— среднеарифметичес

кая величина.

В задании по выполнению единичного движения от испытуемо] требуется соблюдение не одного, а двух или трех параметров однов ременно. Поэтому для характеристики точности выполнени движения могут быть использованы в качестве показателей ка отклонения отдельных параметров от заданных величин, так отклонения интегральных показателей движений (например, ско рость — интегральный показатель пространственного и временно параметров; импульс, характеризующий удар, — интегральный показатель временного и силового параметров движения).

Показателями точности выполнения операции являются показатели точности выполнения группы или отдельно взятых движений, включенных в данную операцию или интегральный показатель, включающий все параметрические требования к выполнению данной операции. Таким интегральным показателем может быть, например, продуктивность.

Можно заметить, что показателями точностных характеристик психомоторики выступают показатели успешности выполнения задания, в реализацию которого включены те или иные подлежащие оценке структурные компоненты психомоторной организации. Чем крупнее (сложнее) структуры подлежат анализу, тем сложнее задание предъявляется испытуемому. Показателями успешности или точности выполнения задания выступают интегральные единицы, являющиеся обобщающими оценками степени удовлетворения всех требований задания и показатели точности составляющих его компонентов.

3.4.2. Методы изучения точности параметров психомоторных действий

Как отмечалось выше, любое психомоторное действие характеризуется пространственным, силовым и временным параметрами. Различные виды деятельности предъявляют различные требования как к величине того или иного параметра, так и к точности его соблюдения. Так, например, при ручной подаче токарь должен перемещать суппорт равномерно, т.е. должна соблюдаться точность временного и пространственного параметров перемещения резца. Это условие достигается при соблюдении токарем точности равномерного вращения рукоятки суппорта и равномерного усилия определенной величины. Сборщик микросхем должен следить за точностью прилагаемых усилий, а также точностью пространственных перемещений и точностью времени сварки.

Поскольку изучение точностных характеристик психомоторики связывается с определением профпригодности испытуемого, то для исследования необходимо использовать величины параметров, которые предъявляются условиями деятельности к действиям исполнителя.

Для определения точностных характеристик пространственного параметра психомоторики используются методики, позволяющие установить способность воспроизведснич величины параметров действия, ориентируясь только на кинестатический двигательный анализатор, а также методики, позволяющие выявить особенности пространственной регуляции действий различной сложности.

126

127

•

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

3 Л ДЛИНОЙ АМПЛИТУДЫ

Для выявления этой точностной характеристики обычно исполь ют кинематометрическую методику (см. раздел 3.2.2).

В качестве стимульного действия предъявляется величина отк нения подвижного ложа кинематометра Жуковского, равная 30 г дусов. Замеряются величины пяти попыток воспроизведен действия обеими руками. В качестве показателей точностных хар~ теристик действий используются средняя арифметическая ш движений, величина стандартного отклонения, вариативность величина отклонения средней арифметической от заданного стиму ла, определяемая как средняя точность. Исходными формулами ра чета указанных величин являются:

![]()

где: X— среднее арифметическое значение показателей пяти п на кинематометре; i— номер пробы.

![]()

где: О— стандартное отклонение; АХ, — отклонение от задан величины.

![]()

где; СВ — вариативность.

![]()

где: А — средняя точность. _

Если основным органом, участвующим в регуляции и исполнении трудовых действий, является кисть руки (например, у сборщиков микросхем, часового механизма и т.п.), то для определения точностных характеристик регуляции пространственного параметра психомоторных действий этого органа необходим специальный пальцекистсвой кинсматомстр (рис.3). Процедура исследования, инструкции испытуемому, расчеты величин (параметров действий) и показатели используются тс же, как и в случае применения обьи ного кинематометра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ РУК

Для исследования данного качества регуляции психомоторны действий можно использовать тремомстрическую методику. Пок{ зания счетчика касаний рассматриваются как навыки координаци

128

психомоторных действий по установке инструмента в нужную точку и удержании его в этом положении нужное время, а также по проводке инструмента по строго ограниченной траектории.

Исследуются навыки координации левой и правой руки в статическом положении и в динамике (проводка по лабиринту). В первом случае в качестве показателя координации можно использовать количество касаний при установке стержня в отверстие диаметром 3 мм. Во втором случае показателями точности выполнения задания может быть количество касаний стенок лабиринта, время проводки, скорость проводки (определяется как частное от деления длины лабиринта, равной 800 мм, на время проводки), а также продуктивность работы (//), определяемая по формуле:

![]()

где: S —длина лабиринта (мм); г — время проводки (с); п -количество касаний; v — скорость (мм/с).

Для исследования точностных характеристик силового параметра психомоториики используется метод воспроизведения величины заданного усилия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСИЛИЙ СЖАТИЯ

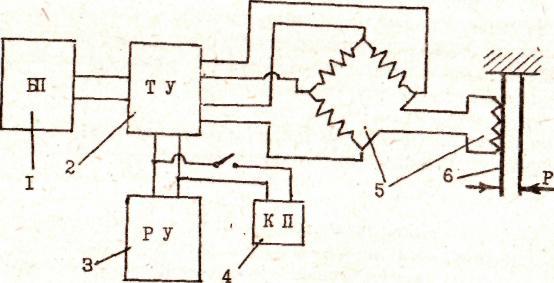

Для исследования данной характеристики психомоторики используется тензомстрическая установка. Блок-схема установки изображена на рис. 17. Принцип работы тензоустановки заключается в следующем. При сжатии испытуемым упругой пластинки (6) деформируется наклеенный на нее тензодатчик (5). При этом его сопротивление меняется, вызывая разбаланс токов измерительного тензомоста. Появившийся на выходе моста ток усиливается тензо-усилителем (2) и подается на вход микроамперметра (3), который и показывает величину тока, пропорционального приложенному усилию.

Основной задачей испытуемому ставится сжимать пружинящие пластинки, напоминающие пинцет, с определенным усилием. Вначале испытуемому предлагается попробовать сжать пружинящие пластинки с таким усилием, чтобы стрелка контрольного микроамперметра отклонилась точно до определенной отметки и удержать его в этом положении 1,5—2 секунды. Установка настраивается так, чтобы положение стрелки микроамперметра у отметки соответствовало необходимому усилию. Величина усилий испытуемому несообщается. После нескольких проб испытуемому предъявляется задание запомнить величину этого усилия с тем, чтобы затем он мог его воспроизвести десять раз подряд. При этом сообщается, что кон-

129

После нескольких проб на запоминание и заявления испытуемого о готовности выполнить задание отключается контрольный прибор и производится регистрация усилий нажатия испытуемого. Регистрируется 10 показаний.

В качестве показателей, характеризующих точность воспроизведения усилия сжатия, используется средняя арифметическая величина десяти проб, величина стандартного отклонения, вариативность и отклонение средней величины от заданной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСИЛИЙ НАЖАТИЯ

Для исследования данной характеристики психомоторики используется та же тензометрическая установка, что и в предыдущем случае. Отличие заключается лишь в том, что пластинка с наклеенным тензодатчиком располагается в горизонтальной плоскости и имеет специально предусмотренную точку приложения усилий.

Ход и процедура исследования те же, что и при исследовании усилий сжатия. Регистрируются 10 попыток испытуемого воспроизвести заданную величину усилия.

В качестве показателей, характеризующих точность воспроизведения усилия нажатия, используются те же величины, чтоивслучае характеристики усилий сжатия.

Для исследования точностных характеристик временного параметра психомоторики используется метод воспроизведения величины заданного временного интервала.

Для исследования данной характеристики психомоторики используется установка (рис. 18), состоящая из кнопочного выключателя (1), регистрирующего устройства (2), реле (3), сигнальной лампочки (4).

Испытуемому предлагается запомнить время свечения лампочки и после этого десять раз подряд воспроизвести его по памяти путем удерживания кнопочного выключателя в нажатом состоянии столько времени, сколько времени светилась лампочка. Испытуемому не сообщается величина времени, подлежащая воспроизведению.

После нескольких проб и сообщения"испытуемого о том, что он запомнил нужный интервал времени, отключается сигнальная лампочка и регистрируются 10 попыток испытуемого воспроизвести временной интервал необходимой длительности.

!30

131

3.4.3.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА

РЕГУЛЯЦИИ

ПСИХОМОТОРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Точностные характеристики психомоторики рассматриваются как результирующие, внешние проявления того сложного механизма регуляции действий и его особенностей, благодаря которому и возможно существование произвольных движений (высшей формой их развития являются трудовые). Сам же механизм регуляции психомоторных действий занимает одно из главных мест в структуре целостной организации человека. Трудовые действия рассматриваются как саморегулирующиеся. Сущность саморегуляции заключается в обнаружении отклонения текущего состояния регулируемого действия от его заданного состояния. Осуществление саморегуляции по отклонению является основным ее принципом. Саморегуляция — это процесс, сознательно осуществляемый самим работником и формирующийся (прижизненно) в процессе выполнения трудовых действий. Она служит основным средством достижения заданного (нужного) состояния действия, а следовательно, и точности его результата.

Регуляция точности психомоторных действий обеспечивается структурной организацией группы факторов:

Кинестетической чувствительности, как качественной характеристикой состояния рецепторов. Являясь основными поставщиками информации и обладая определенными порогами, они оказывают влияние как на адекватность (точность) образа действия, так и на адекватность его реализации.

Точностью образа действия. Образ действия, являясь производным от первичной информации рецепторов и ее рационального обобщения (на основе анализа и синтеза) в процессе целенаправленной деятельности, выступает как самостоятельный компонент регуляции и поэтому его адекватность (точность) выступает как ведущий фактор регуляции.

Сформулировавшимися в процессе жизнедеятельности приемами (структурные стереотипы, тактики, индивидуальные стили). В основе формирования этих приемов лежит механизм перехода от осознаваемого (т.е. находящегося под контролем сознания) регулируемого комплекса действий до непроизвольного, автоматизированного стереотипа регулирующих действий.

Человеческие органы чувств, дающие сведения о состоянии окружающего нас внешнего мира, могут обладать большей или меньшей чувствительностью к отображаемым ими явлениям, т.е. отражать их с большей или меньшей точностью. Чувствительность как способ-

\Ъ1

ность к ощущению — это потенциал анализатора. Состояние чувствительности есть уровень развития данного анализатора, его функциональной динамики и работоспособности в определенных условиях жизни.

Чувствительность человека зависит от различных факторов, обусловленных его физиологическими особенностями, условиями жизнедеятельности и характеризуются пороговыми величинами.

В основе механизма регуляции точности трудовых действий лежат два процесса: процесс различения (сравнения текущей информации с предыдущей и определения разности между ними) и процесс сличения (сравнения текущей информации с ранее сформированным образом-эталоном). Сущность процесса регуляции заключается в восприятии отклонения какого-либо параметра действия или движения от заданной величины и исправление этого отклонения. Однако, ввиду ограниченной чувствительности, не всякие отклонения человек может обнаружить (воспринять изменения или различия параметров), а только те, которые достигли определенной величины. Для характеристики способности человека воспринимать изменение в раздражителях (параметрах действий и др.) или различие между ними используется порог различения, под которым принято понимать то минимальное изменение или различие, которое он в состоянии заметить.

Процесс сличения также не может осуществляться с абсолютной точностью, поскольку в нем, помимо восприятия текущего состояния трудового действия, принимает участие субъективный образ— эталон этого действия. Ограниченная точность, свойственная восприятию и образу, сказывается и на точности всего процесса сличения. Ему также свойственны определенные пороги. Эти пороги принято называть порогами сличения. Они характеризуют ту предельную степень точности сличения, которая доступна испытуемому при выполнении действий, движений, операций.

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТНОГО ПОРОГА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РУК

Разностный порог кинестетической чувствительности легко определяется с помощью методики К.Х.Кекчеева .

*

Практикум пообщей и экспериментальной психологии: Учеб. пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.Л. Ганзен и др.: Под обгцей ред. А.А. Крылова. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987.— 255 с.

133

— с изменяющейся толщиной;

с изменяющимся диаметром;

с изменяющейся высотой (длиной);

с изменяющимся весом. Каждую серию составляют шесть объектов, отличающихся между

собой изменением только одного (соответствующего серии) параметра т постоянную едва различимую величину. Степени различия объектов составляют:

го признаку толщины — 1 /25 от исходной;

го признаку диаметра — 1 /55 от исходной;

по признаку высоты (длины) — 1/45 от исходной;

по признаку веса — 1 /40 от исходного.

.Остальные размеры эталонных объектов одной серии одинаковы (см. рис. 19).

Все эбъекты серии пронумерованы (промаркированы) в возрастающем порядке измеряемого признака.

ПОРЯДОК ИССЛЕДОВАНИЯ

Вначале испытуемому дается следующая инструкция: "Сейчас перед Вами будут разложены шесть предметов—эталонов одной серии, едва различающихся по длине (или толщине, или диаметру, или весу). Работая с закрытыми глазами и используя только одну руку, последовательно сравните все предметы между собой и расположит: в порядке возрастания длины (или толщины, или диаметра, или веса). Сравнение толндины, веса и диаметра Вы будете осуществлять, ощупывая объект большим и указательным пальцами, сравнение длины — большим и средним. После этого экспериментатор выкладывает в случайном порядке все объекты одной серии, например, различающиеся длиной. По ходу опыта он вписывает в

/

134

протокол номера объектов серии в том порядке, в каком их расположил испытуемый. По окончании работы с одной серией он поочередно предъявляет испытуемому все другие серии эталона. После выполнения работы правой рукой испытуемый выполняет то же задание левой рукой.

Обработка результатов исследования заключается в следующем. Оценку разностного порога кинестетической чувствительности производят по сумме разностей номеров эталонов в раскладке их испытуемым: так, например, при правильной раскладке, а именно 1,2,3,4,5,6, сумма разностей следующих друг за другом номеров будет равна 5 (разность между 1 и 2 равна 1; разность, между 2 и 3 также равна I и т.д.; а сумма этих разностей равна 5). Но если порядок раскладки будет неверным, например: 2,3,4,1,6,5, то сумма разностей окажется равной 11.

Для получения шкальной оценки кинестетической чувствительности полученную сумму разностей переводят в баллы:

|

Сумма разностей |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

II |

1? |

13 14 |

|

|

Баллы |

100 |

90 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

30 |

20 10 |

0 |

ПРОТОКОЛ

результатов обследования по методике Кекчсева

Испытуемый_

(Ф.И.О.)

Возраст

Специальности Дата

|

Сравниваемые параметры объектов в сериях |

Правая рука |

| ||||

|

Порядок расположен и я объектов |

Сумма разностей |

Балл |

Порядок расположен и я объектов |

Сумма разностей |

Балл | |

|

Длина Толщина Диаметр | Масса |

• |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КА =

Ведущая рука_

136

Общая оценка (Vo)_

Заключение:

Сравнение результатов правой и левой рук позволяет определить ведущую руку испытуемого (как более чувствительную).

О

степени различия кинестетической

чувствительности рук можно судить

по коэффициенту асимметрии (ка).

О

общей форме его величина

определяется![]() по

формуле

по

формуле

где: vnp — шкальная оценка правой руки; кл — шкальная оценка левой руки. При этом положительный знак кл указывает на правую руку как ведущую, отрицательный знак — левую руку как ведущую, а само значение — на степень различия, выраженную в процентах.

Общая оценка кинестетической чувствительности (к0) испытуемого определяется по формул"

![]()

где: v,w — шкальная оценка правой руки и V,, — шкальная оценка

левой руки.

Об уровне индивидуального разностного порога кинестетической чувствительности можно судить после сравнения общей оценки кинестетической чувствительности со следующими среднестатистическими данными (средними значениями для серий):

длины 73,1 балла

толщины 65,3 балла

диаметра 76,8 балла

веса 70,2 балла

На основании анализа всех полученных результатов делается вывод (заключение), который заносится в протокол.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОРОГОВ СЛИЧЕНИЯ

Основная сложность исследования порогов сличения заключается в определении у испытуемых состояния их субъективного образа, по которому производится сличение и который определяет точность этого процесса. Точность сличения определяется состоянием субъективного образа, по которому производится сличение. Образ не совпадает с объективно заданным действием, так как он создастся на основе восприятия действия, а восприятию свойственны пороги.

137

Определение

величины отклонения образа от его

заданного действия не представляется

возможным. Таким образом, определение

порогов сличения путем их замера

недоступно. Но это можно сделать,

используя опосредованный путь,

предложенный И.Н.Яровым (49). Исходя из

того, что отклонение текущих состояний

действий от образа должно быть одинаковым

в одну и другую сторону, средняя

арифметическая величина отклонения

состояний действия и будет характеризовать

субъективный образ. Отклонение этой

величины от заданной и будет характеризовать

точность образа — эталона.

Порог сличения определяется как отношение стандартного отклонения к среднему арифметическому (соответствует формуле вариативности).

Примечание.Подробнее формулы расчетов и методы изучения точностных характеристик рассматриваются в разделах 3.4.4.

3.4.4. Анализ индивидуально-типических особенностей регуляции точности психомоторных действий

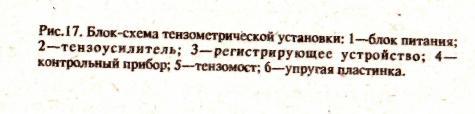

Индивидуально-типические особенности регуляции точности психомоторных действий наиболее четко проявляются при выполнении ряда однотипных действий в условиях отсутствия образной связи и находят отражение в динамике изменения величины параметра. Эти особенности можно легко узнать (заметить) на графиках изменения параметров при выполнении задания на воспроизведение величины какого-либо параметра действия (будь-то величины амплитуды движения, или величины усилия). Строится график следующим образом. По оси абсцисс откладываются порядковые номера выполняемых действий, а по оси ординат — их величины (рис.20). Графики отражают динамику данных в зависимости от их порядкового номера.

Выделяется два основных типа динамик. К первому типу относятся тс, динамика которых не имеет тенденции изменяться. Ко второму типу относятся данные, которые имеют тенденцию постоянно увеличиваться или уменьшаться (каждый последующий параметр имеет большую или меньшую величину, чем предыдущий).

Следует отметить, что таких "чистых" типов динамик обнаруживается не много. У большинства испытуемых танденции динамики занимают как бы промежуточное место между этими крайними типами. Их динамика имеет тенденцию то изменяться, то не изменяться.

Тип динамики изменения данных по существу является показателем устойчивости или неустойчивости образа—эталона. Причиной

неустойчивости образа—эталона является ретроактивная интерференция в моторной памяти (эффект, когда последующая информация стирает в памяти предыдущую).

Первый тип динамики характеризует устойчивый образ—эталон. Испытуемый сравнивает с ним каждое свое последующее действие. В основе механизма регуляции лежит механизм сличения. Второй тип динамики характеризует неустойчивость образа—эталона. Поскольку испытуемый должен при выполнении с чем-то сравнивать действие, то в качестве образа-цели он использует предыдущее действие. В основе механизма регуляции действия лежит механизм различения.

Поскольку каждое действие испытуемого по выполнению задания нацелено на точное соответствие его образцу, то сам процесс оценки и установки факта субъективного равенства образца и данного действия является осознанным. Из этого следует, что включение того или иного механизма регуляции (или их сочетания) является показателем тактики осознанного регулирования точности выполнения действия. Такистактики имеют выраженный индивидуал ьно-типический характер. Он проявляется независимо от вида воспроизводимого действия и величины его параметров. Следует отметить, что не у всех испытуемых (при равных условиях) может формироваться точный образ-эталон психомоторных действий. Эта неточность зависит как от специфических особенностей запоминания (а следовательно, и формируемое™ образа-эталона), так и индивидуальных особенностей испытуемых, их способности или навыков быстрого формирования точного образа-эталона. Можно выделить четыре группы испытуемых:

с высокой кинестетической чувствительностью и легко формирующимся точным образом-эталоном;

с высокой кинестетической чувствительностью и формирующимся неточным образом-эталоном;

с низкой кинестетической чувствительностью и легко формирующимся точным образом-эталоном;

с низкой кинестетической чувствительностью и формирующимся неточным образом-эталоном.

Указание особенности в сочетании с тактиками и дают многообразные индивидуально-типические проявления особенностей регуляции психомоторных действий (см. рис.20).

138

139

![]()

Рис. 20 Характерные виды кривых динамики изменений величины параметры (Р) при выполнении ряда (п) однотипных действий:

а) первый тип тактики; 1—высокая чувствительность и высо кая точность образа-эталона; 2—низкая чувствительность и неточный образ-эталон; 3—низкая чувствительность и точ ный образ-эталон; 4—высокая чувствительность и неточный образ-эталон;

б) второй тип тактики; 1—при высокой чувствительности; 2— при низкой чувствительности.