- •В Ведение

- •1 Основы организации и управления эксплуатационной работой станции

- •1.1 Понятие о раздельных пунктах

- •1.2 Назначение станций в системе управления

- •1.3 Классификация станций и их значение

- •1.4 Основные технические устройства на станциях

- •1.5 Основные документы, регламентирующие работу

- •1.6 Поездопотоки и вагонопотоки станции

- •1.7 Организационная структура управления станцией

- •2 Технология и управление маневровой работой

- •2.1 Значение маневровой работы для железнодорожного транспорта

- •2.2 Классификация маневров

- •2.3 Классификация маневровых устройств и средств

- •2.4 Организация и обеспечение безопасности

- •2.5 Обеспечение безопасности труда при маневровой работе

- •3 Основы теории маневровой работы

- •3.1 Основоположники теории маневровой работы

- •3.2 Основные понятия теории маневров

- •3.3 Типы маневровых полурейсов

- •3.4 Способы сортировки вагонов на вытяжных путях

- •4 Методика Нормирования маневровой работы на вытяжных путях

- •4.1 Способы нормирования маневровой работы

- •4.2 Порядок производства и обработки хронометражных

- •4.3 Определение расчетных параметров

- •4.4 Определение расчетной скорости разгона

- •5 Нормирование продолжительности расформирования-формирования составов на вытяжных путях

- •5.1 Факторы, влияющие на продолжительность

- •5.2 Нормирование продолжительности маневров

- •5.3 Нормирование продолжительности маневров

- •5.4 Нормирование продолжительности маневров

- •5.5 Упрощенные формулы нормирования маневров

5.3 Нормирование продолжительности маневров

при выполнении их серийными толчками

При

серийных толчках, выполняемых при

сортировке состава, необходимо установить

среднее число серий толчков (![]() ),

выполняемых с вытяжного пути без перемены

направления движения маневрового

состава. Так как при каждом толчке

отправляется в парк один отцеп, то это

также и число отцепов, отправляемых в

парк за серию.

),

выполняемых с вытяжного пути без перемены

направления движения маневрового

состава. Так как при каждом толчке

отправляется в парк один отцеп, то это

также и число отцепов, отправляемых в

парк за серию.

При производстве маневровой работы серийными толчками выполняются следующие виды полурейсов:

а) заезд маневрового локомотива на пути ПП;

б) вытягивание маневрового состава с ПП на вытяжку;

в) полурейсы разгонов маневрового состава до необходимой скорости разгона;

г) полурейсы торможений маневрового состава;

д) оттягивание маневрового состава после завершения серии толчков на вытяжку;

е) осаживание вагонов в сортировочном парке.

При этом:

а)

![]() (число

заездов равно числу частей, на которые

делится состав):

(число

заездов равно числу частей, на которые

делится состав):

![]() ;

;

![]() ;

;![]() ;

;

б)

![]() (число

вытягиваний равно числу частей, на

которые делится состав):

(число

вытягиваний равно числу частей, на

которые делится состав):

![]() ;

; ![]() ;

;![]() ;

;

в)

![]() (каждый раз маневровый локомотив

разгоняется, чтобы отправить отцеп в

СП, т. е. сколько отцепов, столько и

разгонов):

(каждый раз маневровый локомотив

разгоняется, чтобы отправить отцеп в

СП, т. е. сколько отцепов, столько и

разгонов):

![]() .

.

Средняя затрата времени на полурейс разгона при выполнении маневров серийными толчками зависит не только от числа частей, отцепов, но и скорости разгона:

![]() .

.

Суммарная продолжительность разгона

![]() ;

;

г)

![]() ;

;![]() .

.

Средняя затрата времени на полурейс торможения

![]() .

.

Общие затраты времени на все полурейсы торможения

![]() ;

;

д)

![]() ;

;![]() .

.

Средняя затрата времени на полурейс оттягивания

![]() .

.

Общие затраты времени на все полурейсы оттягивания

![]() ;

;

е) осаживание производится при выполнении сортировки толчками по мере надобности, чтобы обеспечить фронт работ (необходимую емкость путей).

![]() и

нормируется в целом на величину состава:

и

нормируется в целом на величину состава:

.

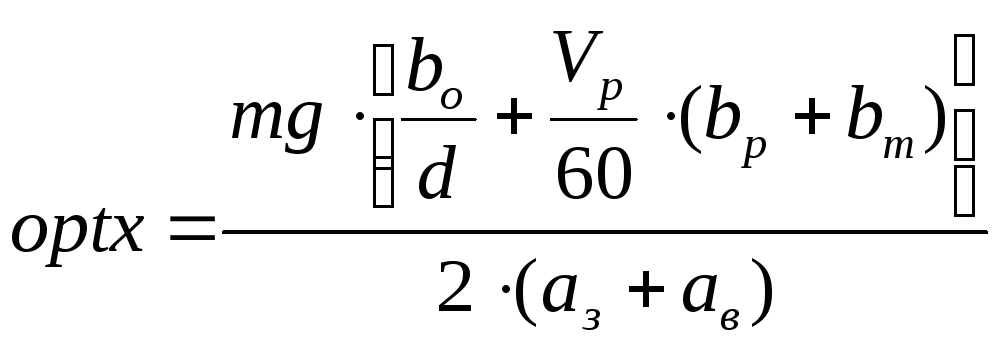

Чтобы

найти минимум

![]() ,

надо найти первую производную

,

надо найти первую производную

![]() ;

;

;

;

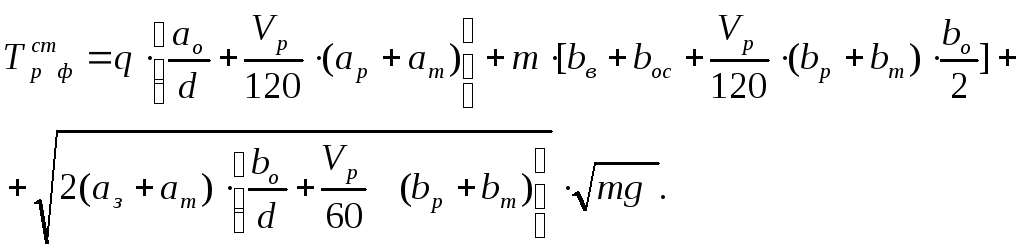

Это позволяет представить нормируемую величину общей затраты времени на сортировку состава:

![]()

![]() .

.

При этом:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

5.4 Нормирование продолжительности маневров

при выполнении их одиночными толчками

При недостаточной длине вытяжного пути способ серийных толчков не может быть реализован, в этом случае число толчков равно единице. Вполне очевидно, что элементами сортировочной работы в данном случае будут те же элементы, которые были рассмотрены при выполнении этой работы серийными толчками, что позволяет определить нормативные коэффициенты на основании определенных для способа серийных толчков:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Величина общих затрат времени на расформирование-формирование состава поезда одиночными толчками определяется как

![]() .

.

К найденному по приведенным формулам Трф времени выполнения непосредственно маневровых передвижений, связанных с расфор-мированием-формированием составов, должна быть добавлена продолжи-тельность подготовительно-заключительных операций (расцепка вагонов, подача и исполнение сигналов, перевод стрелок, изменение направления движения, подготовка к маневрам и закрепление вагонов после завершения маневров).

Кроме того, в процессе расформирования составов из-за неточности толчков на сортировочных путях образуются просветы (окна) между сцепами. Для их ликвидации необходимо дополнительное время на осаживание вагонов на сортировочных путях.

В конкретных условиях работы станций применяют различные сочетания способов расформирования-формирования составов.