Гарбовский Н.К. - Теория перевода (2007)

.pdfИнтересно взглянуть на асимметрию повторной номинации в какой-либо завершенной сцене. Возьмем в качестве примера главную героиню «Пышки» Мопассана и посмотрим, как последовательно обозначен этот персонаж в оригинальном тексте и в переводе в первых сценах повести. Мы полностью приведем фразу, описывающую первое появление этого персонажа, а затем будем приводить только его различные имена:

En face des deux religieuses, un |

≈ |

Всеобщее внимание привлекали мужчине |

homme et une femme attiraient les |

|

и женщина, сидевшие против монахинь. |

regards de tous. |

|

|

|

|

|

La femme |

≈ |

Женщина |

|

|

|

Une de celles appelées galantes |

> |

Из числа так называемых «особ легкого |

|

|

поведения» |

|

|

|

Boule de Suif |

≈ |

Пышка |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Elle |

≈ |

Ее |

|

|

|

Elle |

> |

Пышка |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Boule de Suif |

≈ |

Пышка |

|

|

|

Elle |

≈ |

— |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Boule de Suif |

≈ |

Пышка |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Elle |

> |

Пышка |

|

|

|

Elle |

≈ |

К ней |

|

|

|

Cette fille |

≈ |

Эта девка |

|

|

|

Elle |

≈ |

Ее |

|

|

|

Elle |

> |

Пышка |

|

|

|

Boule de Suif |

≈ |

Пышка |

|

|

|

Charmante compagne |

≈ |

Очаровательная спутница |

|

|

|

Elle |

≈ |

Она |

|

|

|

Elle |

> |

Пышка |

|

|

|

≈ эквивалентная степень обобщения понятий > кокретизация

Мы видим, что в тексте перевода местоимения используются реже. Русский язык в отличие от французского и от английского

440

в меньшей степени использует местоимения при повторной номинации, что и учитывает переводчик, осуществляя операцию конкретизации.

§ 8. Отношение перекрещивания и трансформационные операции дифференциации. Метафорическая дифференциация

В логике считается, что два понятия находятся в отношениях перекрещивания, если имеются три класса объектов: 1) объекты, общие для объемов первого и второго понятий, 2) объекты, входящие только в объем первого понятия, и 3) объекты, входящие только в объем второго понятия. В диаграммах Венна это отношение между объемами понятий обычно представляют в виде пересекающихся окружностей.

Как для логики, так и для теории перевода наибольший интерес представляет зона пересечения объемов двух понятий, так как именно в этой зоне располагаются объекты, подпадающие и под содержание первого понятия, и под содержание второго. Отношения перекрещивания устанавливаются между такими понятиями, в зоне пересечения которых может находиться хотя бы один объект. Так, понятия материк в Южном полушарии и полярная область будут иметь в зоне пересечения лишь один объект, носящий имя Антарктида.

Для теории перевода зона пересечения объемов понятий интересна тем, что в этой зоне между первым и вторым понятием могут устанавливаться отношения эквивалентности: если речь идет об Антарктиде, то материк в Южном полушарии и полярная область земного шара есть одно и то же. В то же время мы видим, что понятия, определяющие Антарктиду, характеризуют ее с разных сторон, т.е. в их содержании отражаются разные признаки объектов. Первое понятие, в содержании которого отражено два признака («материк» и «Южное полушарие»), имеет объем, равный двум объектам — Антарктида и Австралия. Второе понятие, в содержании которого отражен один признак («полярная область»), также имеет объем в два объекта — Арктика и Антарктика. Эквивалентность наступает только в зоне пересечения:

I. Материк в Южном полушарии: |

|

II. Полярная область: |

|

|

|||

1) Антарктида (зона пересечения) |

|

1) |

Антарктика (включая Антарктиду) |

2) Австралия (пустая зона понятия I) |

|

2) |

Арктика (пустая зона понятия II) |

Зона пересечения понятия оказывается в известном смысле участком, в котором понятия предстают как равнообъемные. Но для теории перевода важен не только объем понятия, но и его со-

441

держание. В зоне пересечения понятий возникает новое, более сложное по содержанию понятие, совмещающее в себе как признаки первого, так и признаки второго: Антарктида — это материк в полярной области Южного полушария. Если в логике равнозначность объемов понятий достаточна для их тождественности, то в теории перевода дело обстоит иначе. Если, строя текст на одном языке, мы можем, желая избежать повторов, говорить об одном и

том же объекте: Антарктида — материк в Южном полушарии — материк в полярной области —- полярный материк — материк у

Южного полюса и т.д., то в переводе нам необходимо стремиться сохранить содержание понятия, заключенного в речевой форме исходного текста. Если в исходном тексте на русском языке мы встречаем понятие, обозначенное словом Антарктида, то на любой другой язык его лучше перевести именно названием данного континента, а не парафразой, возможной в силу совпадения объемов понятий, но не желательной.

Понятие дифференциации как переводческого приема и типа лексико-семантического преобразования, происходящего с текстом оригинала при переводе, ввел Я.И. Рецкер1. Однако в работе, где им описываются типы переводческих трансформаций, понятие дифференциации представлено несколько запутанно. Причина этого, на мой взгляд, состоит в том, что в качестве основы «трех взаимосвязанных приемов лексических трансформаций: дифференциации и конкретизации значений в переводе посредством сужения и генерализации значений посредством расширения понятий»2 Рецкер рассматривает логические отношения подчинения. В этом случае дифференциация мало чем отличается от конкретизации и вряд ли может рассматриваться как самостоятельный тип лексико-семантического преобразования текста. На мой взгляд, логическое отношение подчинения лежит в основе только двух противоположных друг другу типов гипо-гиперонимического преобразования сообщений в переводе, за которыми вполне могут быть закреплены уже устоявшиеся термины «конкретизация» и «генерализация»3.

Что же касается дифференциации, то этот переводческий прием заключает в себе совершенно иной тип семантической транспозиции, а именно синонимическую замену, в основе которой лежит иной тип отношений между понятиями — перекрещивание. Гипо-гиперонимические отношения имплицитно присут-

1Рецкер Я.И. Указ. соч. С. 40—41.

2Там же. С. 40.

3Эти термины с аналогичным значением, но во французском звучании (généralisation/particularisation) мы находим уже в работе канадских исследовате лей теоретических проблем перевода Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, вышедшей в свет в 1958 г.

442

овраги по аркадным мостам (мост через Гар «Пон дю Гар»). Иначе говоря, если понятие акведук, сформировавшееся в русском языковом сознании, включает в свое содержание представление о всем сооружении в целом, то французское языковое сознание представляет данный класс объектов в виде двух сооружений: 1) магистрали, канала, водовода и 2) моста, по которому проложена магистраль. Возможен и метонимический перенос по смежности, который проявляется в определении имени собственного «Le pont du Gard» — aqueduc romain de Nîmes1.

Переводчик, обладая французским языковым сознанием и понимая, что каменотеса интересует не водовод, а именно трехъярусный мост, памятник древнеримского зодчества, использует соответствующую форму выражения этого понятия — pont. Понятия, заключенные во французских словах pont и aqueduc, оказываются в отношении перекрещивания: есть такие мосты, которые являются и акведуками, и есть такие акведуки, которые являются одновременно мостами. Пон дю Гар попадает в зону пересечения этих понятий, а вне зоны оказываются мосты, по которым не проходят водоводы, и акведуки, проложенные не по мостам. Переводчик использует эту логическую операцию во вто-

ром высказывании: «...дед поднимался на настил моста, что-то измерял, рассматривал...». Однако его выбор оказывается не совсем удачным, так как в русском языковом сознании объем понятия мост включает в себя объем понятия акведук, подчиняет его, что видно уже из определения. Поэтому для русского читателя, незнакомого с реальным предметом, внешне эквивалентная замена pont — мост, оказывается неадекватной*.

Рассмотрим другой пример — фрагмент из рассказа С. Моэма «Источник вдохновения» и его перевод на русский язык.

А сир of tea with you, Mrs. Forrester, is one of the richest intellectual treats which it has ever been my lot to enjoy.

Чашка чая у вас в гостиной, миссис Форрестер, — это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать.

Английский глагол enjoy обозначает понятие «наслаждаться, получать удовольствие» от книги (to enjoy a book), от концерта {to enjoy a concert), от одиночества {to enjoy solitude). В то же время

1Petit Robert II / Dictionnaire universel des noms propres. Paris, 1987. P. 705.

Можно предложить следующий перевод этого фрагмента текста: Как

только у него выдавался свободный день, а это случалось пять-шесть раз в год, он забирал всю семью и устраивал завтрак на траве, в пятидесяти метрах от акведука через реку Гар.

Пока бабушка готовила поесть, а дети плескались в реке, он поднимался на платформы древнего сооружения, что-то измерял, изучал стыки, оценивал, как отесан камень, поглаживал его руками.

445

он может обозначать и понятие удовольствия от еды, например: we fairly enjoyed your cake — нам очень понравился ваш торт.

Русский глагол вкушать наиболее точно передает игру слов английского оригинала. В заключенном в нем понятии на фоне общей семы получения чего-либо сочетаются семы как потребле-

ния плотской пищи (ср.: В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Гоголь1), так и получения духовного наслаждения

(ср.: Вкусив восторг и слезы вдохновенья... Пушкин; Она... уже вкусила радость общения со зрителем. Попов2 и т.п.).

Понятия, заключенные в английском и русском глаголах, оказываются в отношении перекрещивания. В зоне пересечения располагаются такие объекты, т.е. ситуации реальной действительности, которые описываются как вкушение радости, восторга от концерта, художественного произведения, одиночества — to enjoy a book, to enjoy a concert, to enjoy solitude. В непересекающихся зонах оказываются вкусить хлеба и we fairly enjoyed your cake. Это английское высказывание вряд ли может быть переведено, как

мы вкусили вашего торта.

Отношения перекрещивания нередко представляют опасность для переводчика, так как наряду с пересекающейся зоной предполагают и зоны несовпадения, что приводит к двусмысленности и может оказаться переводческой ошибкой.

Рассмотрим еще один пример из того же рассказа Моэма.

...had been there... a young Russian prince whose authentic Romanoff blood alone prevented him from looking a gigolo.

Приезжал... некий молодой русский князь, который сильно смахивал бы на профессионального танцора, если бы в его жилах не текла кровь Романовых.

Мы видим, что переводчик заменил английское a gigolo на профессионального танцора. Английское слово заключает в себе два близких понятия: 1) наемный партнер в танцах, обслуживающий главным образом пожилых дам, и 2) сутенер. Понятия, заключенные в русском словосочетании профессиональный танцор и в английском gigolo, находятся в отношении перекрещивания: есть такие gigolo, которые служат наемными партнерами в танцах, являясь профессиональными танцорами, и есть такие профессиональные танцоры, которые служат наемными партнерами в танцах, т.е. являются gigolo (пересекающаяся зона). Но есть также такие профессиональные танцоры, которые не служат наемными партнерами в танцах, например артисты балета, и такие gigolo, которые не являются профессиональными танцорами (сутенеры).

1Цит. по: Словарь русского языка: В 4 т. Т. 1. С. 182.

2Там же.

446

Рассмотрим еще один пример.

...Часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как Луком пахнет из пожарной Пречистенской команды (Булгаков. Со-

бачье сердце).

...// doit être 4 heures de l'après-midi, à en juger par l'odeur d'oignon qui vient de la caserne de pompiers de la Pretchistienka.

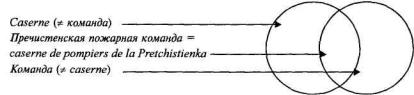

Булгаков в этом высказывании, принадлежащем уличной собаке, использует просторечный вариант: он употребляет словосочетание пожарная команда для обозначения помещения, где расположились пожарные. В результате такого метонимического переноса у словосочетания пожарная команда появляется новое, просторечное, не зафиксированное словарями значение помещения, где располагаются, отдыхают, несут дежурство и едят пожарные. Иначе говоря, это словосочетание начинает обозначать новое понятие. Французский переводчик использует словосочетание caserne de pompiers, которое и обозначает это понятие (букв, казарма пожарных). В то же время во французском языке развилось переносное значение также на основе метонимии: caserne — это солдаты, размещенные вместе в казарме.

В обоих языках слова, использованные в переводе в качестве эквивалентов, обозначают по два понятия:

команда

|

caserne |

группа людей |

помещение |

помещение |

группа людей |

Понятия, заключенные во французском слове caserne и в русском слове команда, оказываются в отношении перекрещивания. В зоне их пересечения оказывается по меньшей мере один объект:

Пречистенская пожарная команда — caserne de pompiers de la Pretchistienka.

Как мы могли заметить, отношение логического подчинения понятий возникает в случаях, когда хотя бы в одном из сталкивающихся в переводе языков слово или словосочетание заключает в себе не одно, а несколько понятий, развившихся в результате переноса содержания понятия на иные подмножества объектов.

447

Частным случаем дифференциации, построенной на логическом отношении перекрещивания понятий, является семантическое перераспределение.

Ю. Найда, анализируя в книге «Теория и практика перевода» принципы и причины перераспределения семантических компонентов в процессе межъязыковой транспозиции тех или иных элементов высказывания, приводит в качестве примера синтетического, т.е. объединяющего, перераспределения возможную замену английского словосочетания brothers and sisters его семантическим аналогом — словом siblings. Смысл высказывания Найды в том, что семы (семантические компоненты), распределенные по двум лексемам: brothers (лица мужского пола, рожденные от тех же родителей, что и X) и sisters (лица женского пола, рожденные от тех же родителей, что и X) оказываются объединенными, совмещенными в семантической структуре лексемы siblings, в которой стирается сема полового различия.

Известно, что в русском языке нет общего слова, которое бы синтезировало, объединяло в себе значения слов брат и сестра, поэтому эквивалентный перевод данного фрагмента невозможен. Транспозиция, которую применяет в этом случае переводчик текста Найды на русский язык, состоит в так называемом функцио нальном переносе. Переводчик подбирает в русском языке такую оппозицию, которая, находясь в пределах того же семантического поля, что и лексическая оппозиция текста оригинала, имеет обобщающий термин. В тексте перевода возникает оппозиция сын — дочь, т.е. такие два слова, значения которых покрываются третьим обобщающим словом — дети.

Можно ли считать такую замену адекватной? Конечно, ведь переводчик сохранил главное — проиллюстрировал верным примером идею Найды о существовании определенного способа семантического преобразования, возможного в переводе.

Семантическое перераспределение является объективным фактом межъязыковой асимметрии семантических полей, сопоставляемых в переводе языков. В основе его лежит асимметрия представлений о членении действительности разными языками иначе говоря, асимметрия языковых картин мира.

Механизм межъязыковой транспозиции, основанной на семантическом перераспределении, можно легко понять, опираясь на метод компонентного анализа. Данный метод исследования содержательных единиц языка основан на гипотезе о том, что значение языковых единиц складывается из некоторой совокупности семантических компонентов — сем (см. гл. 2).

Асимметрия семантических отношений проявляется в самых простых классах слов.

448

Так, привычное для французской официальной речи обраще-

ние mesdames, mesdemoiselles, messieurs в русском переводе пре-

вратится в дамы и господа. Русской официальной речи не свойственно различать женщин по возрасту и семейному положению. В слове дамы отсутствуют дифференциальные семы возраста и семейного положения, имеющиеся в семантике французских слов mesdames, mesdemoiselles. При переводе происходит некий семантический синтез, так как слово переводящего языка синтезирует ядро значений двух слов языка оригинала.

Во французском языке слово madame (форма мн. числа mesdames, сокр. форма в письменной речи: Mme) представляет собой универсальную форму обращения к женщинам замужним, находящимся в возрасте замужества или же занимающим какой-либо важный пост. Оно может использоваться как изолированно, так и при имени собственном. Слово madame содержит в себе и сему определенного уважения к личности, к которой обращаются таким образом. В этом плане оно входит в оппозицию со словом mademoiselle, которое, кроме того что служит обращением к молодой незамужней особе, содержит и сему несколько меньшего уважения, чем обращение madame. Противопоставление этих двух форм тонко подмечено Мопассаном в повести «Пышка»: «Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не величали, как прежде, "мадам"; ей говорили просто "мадемуазель", хотя никто не знал хорошенько почему именно; вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что она уже несколько утратила уважение, которого ей удалось добиться, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла». Это же слово употребляется в речи с именем собственным при упоминании о женщине в третьем лице, что объясняется не столько нормами речевого этикета, сколько функциональной необходимостью: во французском языке фамилии людей не имеют специальных форм женского рода.

Слово madame коррелирует со словом monsieur {messieurs, M.), ис-

пользуемом при обращении к мужчинам или при упоминании о мужчинах в третьем лице. Поэтому madame (или Mme) и monsieur (или М.) выполняют смыслоразличительную функцию, помогая безошибочно определить, идет ли речь о мужчине или о женщине

содинаковой фамилией, например:

1)Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez, que diable!

2)Alors son mari... demanda... si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à Mme Loiseau.

В русском языке для аналогичных ситуаций общения имеется несколько форм. При обращении к жене важной персоны, а также к женщине, занимающей важный пост, возможно обращение

15iSioi |

449 |