Гарбовский Н.К. - Теория перевода (2007)

.pdfМы установили, что основанием для различения адекватности и эквивалентности перевода могут служить семиотические категории прагматики, семантики и синтактики. Существующие типы семиотических отношений (отношения знаков к участникам коммуникации, к обозначаемым ими предметам и между собой в потоке речи) лежат в основе переводческих преобразований текста. Сответственно могут быть выделены три группы переводческих операций по преобразованию системы смыслов исходного текста: прагматические, семантические и синтаксические.

Если мы признаем, что прагматический уровень доминирует в речи над двумя другими, мы должны будем признать и то, что в переводе он является «предельным уровнем допустимости» преобразований. Это означает, что при строгом взгляде на вещи в переводе необходимо всегда сохранять неизменными прагматические значения, так как при изменении прагматики исходного речевого произведения перевод перестает быть переводом и оказывается каким-то иным средством межъязыкового посредничества. Из этого следует, что никакие прагматические преобразования невозможны.

Однако реальная практика перевода показывает, что переводом называют и такие виды межъязыкового посредничества, в процессе которых рождаются речевые произведения, отличающиеся от исходных текстов своим комуникативным эффектом. Можно еще раз привести пример, когда законодательные документы, выполняющие регулятивную общественную функцию, попав в результате перевода в другую культуру, в иное языковое сообщество, сохраняют лишь информативную функцию. Так, при подготовке закона о русском языке переводились законы о языках, существующие в других странах, для того чтобы лишь ознакомиться с их содержанием и, возможно, заимствововать какие-то идеи. Эти тексты оказывались в большинстве случаев семантически и синтаксически эквивалентными текстам оригинала. Но их «чужеродность» и непривычность структуры, налагающиеся на соответствующие ожидания получателей переводных сообщений, которых интересовала главным образом семантическая сторона сообщений, частично или полностью изменяла их прагматику.

Можно вспомнить также примеры формально эквивалентных переводов, приводившиеся Ю. Найдой. Формально эквивалентные переводы не всегда способны сохранить аналогичный коммуникативный эффект, т.е. быть прагматически эквивалентными. Для определения прагматического соответствия переводного текста тексту оригинала особенно интересны категории «образа адресата», а также так называемого «фонда знаний собеседников», которые нередко и приводят к преобразованиям семантики и синтактики оригинального текста, подчиняя их прагматическим

390

устремлениям. Именно эти категории лежали в основе «прагматической отсебятины» Ж. Амио. Они же породили категорию динамической эквивалентности Ю. Найды и многие факты исключительно вольного перевода, когда прагматически аналогичные тексты оказывались неэквивалентными на семантическом и синтаксическом уровнях. Такие переводы, прагматическое подобие которых не предполагает семантической и синтаксической эквивалентности сообщений, было предложено квалифицировать как адекватные.

Семантический уровень в силу известной асимметрии «языковых картин мира» представляется наиболее обширным полем для переводческих преобразований самого разного характера. Интерпретация текста оригинала как знаковой данности посредством другой знаковой системы неизбежно предполагает целый ряд различных трансформационных операций. Некоторые из них имитируют семиотические преобразования, часто применявшиеся неосознанно в истории культур. Так, переводческая операция, получившая название функциональной замены, родственна функциональным заменам, применявшимся по отношению к другим, неязыковым знакам, когда новое и неизвестное интерпретировалось через понятное и известное. Например, в некоторых ритуалах кочевников, первоначально не знавших лошадей, лошади маскировались под оленей, известных ранее. Первые автомобили также первоначально выглядели как кареты, маскировались под кареты без какой бы то ни было технической необходимости.

Семантика, оперирующая категориями смысла, позволяет выявить сущность большинства переводческих преобразований, опираясь на понятийную структуру знаков, так как логико-се- мантический аспект референции прямо связан с типами отношений между объемами понятий.

Синтактика, которая, по определению, есть «отношение между знаками, главным образом в речевой цепи и вообще во временной последовательности»1, предполагает переводческие преобразования на протяжении всей той речевой цепи, которую составляет законченное речевое произведение. В нее входит составной частью синтагматика, отношения между знаками языка при их непосредственном сочетании друг с другом. Именно асимметрия норм семантической и грамматической сочетаемости, принятых в том или ином языке, нередко вызывает необходимость преобразований, затрагивающих более высокий семантический уровень.

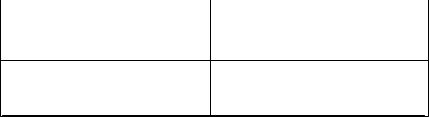

Таким образом, общий процесс перевода как интерпретирующей системы может быть в общих чертах представлен в виде таблицы, где слева показаны действия переводчика по сохранению

Лингвистический энциклопедический словарь М., 1990. С. 441.

391

аналогичной эквивалентности на последовательных семиотических уровнях, а справа возможные преобразования, которые могут быть оправданы разными факторами межъязыковой и межкультурной асимметрии.

Прежде чем перейти к рассмотрению типологии переводческих преобразований и причин, которые их вызывают, необходимо вспомнить также то, что перевод является целостным системным процессом интерпретации. Поэтому все преобразования, обусловленные самыми различными вариантами семиотических отношений, следует рассматривать в системе целого.

Попробуем взглянуть на переводческие преобразования сквозь призму переводческой эквивалентности и установить, каким уровням эквивалентности соответствуют те или иные типы преобразований.

I. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

ПРАГМАТИЧЕСКОЕ |

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ |

|

|

ТОЖДЕСТВО: |

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: |

|

|

|

|

|

|

сохранение прагматического значе- |

1. Буквальный перевод, подстрочник (при |

|

|

ния, коммуникативного эффекта при |

максимальном сохранении семантиче- |

|

|

возможно полном или частичном из- |

ской и синтагматической эквивалент- |

|

|

менении семантики и синтаксической |

ности изменяется прагматическая на- |

|

|

структуры сообщения |

правленность исходного текста) |

|

|

|

|

|

|

ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ: |

2.1 Семантико-прагматические преобра- |

|

|

все виды прагматически обусловлен- |

зования: перевод-изложение (тип устного |

|

|

ных трансформаций семантического и |

информативного перевода, близкий пе- |

|

|

синтаксического уровней |

реводу с листа, но отличающийся изме- |

|

|

|

нением коммуникативно обусловленной |

|

|

|

структуры исходного текста, например |

|

|

|

изложение на ПЯ содержания докумен- |

|

|

|

тов, имеющих регулятивную функцию |

|

|

|

(приказы, законы и т.п. на ИЯ). В ос- |

|

|

|

нове преобразования лежит категория |

|

|

|

«образа адресата» 2.2. |

Синтактико- |

|

|

прагматические трансформации — |

|

|

|

прозаический перевод поэтического |

|

|

|

текста, поэтический перевод |

|

|

|

прозаического текста |

|

|

|

|

|

|

II. СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (ДЕНОТАТИВНЫЙ) |

|||

|

|

|

|

ДЕНОТАТИВНОЕ ТОЖДЕСТВО: |

ДЕНОТАТИВНОЕ |

ПРЕОБРАЗОВА- |

|

в переводе описывается та же пред- НИЕ: в переводе описывается иная пред- метная ситуация, что и в исходном метная ситуация произведении

ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ: эквива- АДАПТАЦИЯ

лентные семантические преобразования: одна и та же предметная ситуация описывается разными способами

392

III. СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (СИГНИФИКАТИВНЫЙ)

СИГНИФИКАТИВНОЕ |

|

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ |

||||||

ТОЖДЕСТВО: |

|

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: ОДНА И ТА ЖЕ |

||||||

тождественное описание той |

ПРЕДМЕТНАЯ СИТУАЦИЯ ОПИСЫВАЕТСЯ |

|||||||

же предметной ситуации |

РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ (ТРАНСФОРМА- |

|||||||

аналогичным способом |

ЦИИ НА СИГНИФИКАТИВНОМ УРОВНЕ) |

|||||||

|

|

МОДУЛЯЦИИ/ЭКВИВАЛЕНЦИИ |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

ПРИЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ: |

ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ |

|||||||

использование межъязыковых |

|

|

|

|

|

|

|

|

семантических аналогов, |

|

Гипо- |

|

Сино- |

|

Анто- |

Тропы |

|

совпадающих по всем типам |

гиперо- |

нимия |

|

нимия |

|

|

||

семантических отношений. |

нимия |

|

|

|

|

|

|

|

Возможно изменение синтак- |

|

|

|

|

|

|

|

|

генера- |

ифферен- |

|

межъязы- |

межъязы- |

||||

сической структуры сообщения |

|

|||||||

лизация; |

циация |

|

ковая ан- |

ковая ме- |

||||

|

|

|||||||

|

конкре- |

|

|

|

тонимия |

тонимия; |

||

|

тизация; |

|

|

|

(антони- |

межъязы- |

||

|

перифраза |

|

|

|

мический |

ковая ме- |

||

|

|

|

|

|

|

перевод) |

тафора; |

|

|

|

|

|

|

|

|

межъязы- |

|

|

|

|

|

|

|

|

ковая си- |

|

|

|

|

|

|

|

|

некдоха |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

IV. СИНТАКСИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |

|

|

||||||

|

|

|

|

|||||

СИНТАКСИЧЕСКОЕ |

|

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ |

|

|||||

ТОЖДЕСТВО: |

|

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (КОНВЕРСИИ) |

|

|||||

предметная ситуация описана в |

|

пермутация; тема-ремати- изменение |

|

|||||

переводе аналогичным образом. |

|

транспозиция |

ческая |

фокуси- |

|

|||

Аналогия в расположении |

|

конверсия |

рования |

|

|

|||

элементов высказывания отно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

сительно друг друга и в их |

|

|

|

|

|

|

|

|

грамматических функциях |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из приведенной таблицы видно, что переводческие трансформации оказываются смещенными на один уровень по отношению к уровням эквивалентности. Если на прагматическом уровне для достижения адекватности могут предприниматься все типы переводческих преобразований вплоть до изменения предметной ситуации, то на денотативном уровне эквивалентность достигается путем описания в переводе той же предметной ситуации, но иным способом и т.п. Эту асимметрию уровней эквивалентности и типов переводческих трансформаций можно представить следующим образом:

УРОВНИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ |

ТРАНСФОРМАЦИИ |

|

Прагматический (адекватность) |

|

|

Семантический (денотативный) |

|

адаптации |

Семантический |

|

эквиваленции и модуляции |

(сигнификативный) |

конверсии |

|

Синтаксический |

|

|

393

Одако следует иметь в виду, что всякая градация уровней эквивалентности, т.е. установление их иерархии, всегда условна. Мы вполне можем рассматривать как реальную такую, например, ситуацию, в которой использование модуляции, т.е. частичного семантического преобразования, будет сопровождаться сохранением «схемы мысли», т.е. синтаксической структуры высказывания. Изучая переводческие трансформации, в результате которых может быть достигнута желаемая эквивалентность на разных уровнях семиозиса (отношений знака), следует помнить, что всякая трансформирующая операция затрагивает лишь определенную единицу перевода, т.е. какой-то элемент общей системы смыслов, заключенной в оригинальном речевом произведении, так или иначе изменяя его. Эквивалентность же всего переводного речевого произведения тексту оригинала в целом достигается сложной комбинацией самых разнообразных переводческих приемов.

Глава 4

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Следует различать прагматические и прагматически обуслов-

ленные преобразования. Прагматика как отношение между знаком и участниками коммуникации всегда имеет двустороннюю структуру, так как знак оказывается обращенным и к отправителю сообщения, и к получателю. В переводе, где появляются новые участники коммуникации (переводчик и получатель переведенного сообщения), структура прагматических отношений знака становится еще более сложной. Переводчик сам становится отправителем, автором сообщения, адресованного «своему» получателю, отличающемуся от получателя оригинального речевого произведения этнически, культурно, часто исторически. Переводчик оказывается перед выбором: либо ориентироваться на автора исходного речевого произведения, отождествив себя с ним и «своего» получателя с получателем оригинального произведения и пытаясь вызвать у «своего» получателя аналогичный коммуникативный эффект, т.е. осуществить прагматическое уподобление переводного текста оригинальному, либо ориентироваться только на «своего» получателя, стремясь создать тот коммуникативный эффект, который предполагает новая коммуникативная ситуация.

В последнем случае, когда переводчик сознательно изменяет коммуникативный эффект, к которому стремились авторы исходных речевых произведений, можно говорить о прагматическом

394

преобразовании. Кроме примеров переводов законодательных текстов с информативной целью, можно вспомнить также хорошо известные в истории перевода случаи, когда поэтические произведения переводились прозой. Переводчики сознательно изменяли коммуникативный эффект, эстетическую функцию исходного речевого произведения. Они производили сознательную прагматическую трансформацию, полагая, что «их» читателю важнее как можно подробней и точнее познакомиться с содержанием оригиналов. Эти произведения начинали выполнять новую для них просветительскую функцию, сообщая о событиях, нравах, идеях иного народа.

Совсем иначе выглядит довольно редкое преобразование прозаического произведения в стихотворное. В русской переводческой истории наиболее яркими примерами таких преобразований оказываются стихотворное переложение прозаического эпоса (романа «Похождения Телемака» французского автора Фенелона) — «Телемахида» В.К. Тредиаковского и стихотворный перевод «Песен западных славян» A.C. Пушкина, сделанный по прозаическому оригиналу П. Мериме. В этих случаях изменение коммуникативного эффекта также очевидно. Но в отличие от переводов стихотворных произведений прозой в этих работах на первый план выходит коммуникативный замысел самого переводчика, т.е. со всей очевидностью проявляется отношение между знаком и новым участником коммуникации — переводчиком. Переводчик строит свой коммуникативный замысел, не отождествляя себя с автором оригинала, он не ориентируется и на своего читателя, он видит в себе творца, творца новых форм, реализующего потенциальные возможности языка перевода.

Как мы могли заметить, прагматические преобразования затрагивают, как правило, весь текст в целом.

Прагматически обусловленные преобразования имеют своей целью достижение в тексте перевода коммуникативного эффекта, эквивалентного тому, который может быть выявлен в тексте оригинала. В результате преобразований этого типа сохраняется прагматическое значение исходной единицы, в то время как семантические и синтаксические значения могут полностью или частично изменяться. Наиболее существенные изменения семантических и синтаксических значений происходят в результате трансформационных операций, которые получили названия ком-

плексных замен (Рецкер), адаптаций (Вине, Дарбельне), прагматических адаптаций (Швейцер). Прагматически обусловленные преобразования оказываются необходимыми при переводе идиоматических выражений, а также при передаче знаков-реалий. В этом

395

случае переводчику нет необходимости устанавливать эквивалентные отношения между ИТ и ТП ни на уровне семантики, ни на уровне синтаксиса.

Рецкер, объясняя смысл приема комплексных замен, писал, что в этом случае «преобразуется внутренняя форма любого отрезка цепи — от отдельного слова, большей частью сложного, до синтагмы, а порой и целого предложения. Причем преобразуется не по элементам, а целостно, так, что видимая связь между внутренней формой единиц ИЯ и ПЯ уже не прослеживается»1. Основой эквивалентности (в его терминологии «адекватности») «служит отнесенность исходной и преобразованной единицы перевода к одному и тому же отрезку действительности»2. В качестве примеров комплексного преобразования Рецкер приводит некоторые формы разговорной речи и их соответствия в других языках, которые благодаря традициям языковых контактов получили закрепление в межъязыковом общении, что и нашло отражение в словарях. Данное замечание, сделанное Рецкером, ставит под сомнение предложенное им определение лексических трансформаций как приемов «логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным»3 (выделено мною. — Н.Г.). На самом деле комплексное преобразование Рецкера оказывается не чем иным, как словарным эквивалентом, который нужно только найти в соответствующем словаре. Таким образом, проблема из лингвистической перерастает в когнитивную и педагогическую. В когнитивную потому, что каждый народ закрепляет за определенными ситуациями общения вполне определенные клишированные формы выражения, первоначально основанные на тех или иных аспектах предметных ситуаций. Педагогическую же потому, что одна из целей обучения переводу состоит в развитии навыков рационального поиска эквивалентов именно там, где их можно найти.

Клишированных выражений, предполагающих прагматически обусловленную трансформацию при переводе, достаточно много в каждой паре языков, оказывающихся в контакте, например:

Добро пожаловать! — Welcome! — Soyez le bienvenu! Угощайтесь,

пожалуйста! — Help yourself! — Servez-vous, s'il vous plaît!

Во всех приведенных примерах нет общих семантических компонентов, различна и их синтаксическая структура. Но каж-

1Рецкер Я. И. Указ. соч. С. 54.

2Там же.

3Там же. С. 38.

396

дое высказывание языка А оказывается при этом эквивалентным высказыванию на языке В. И основой эквивалентности служит, как мы видели, соответствие одному и тому же отрезку действительности. Основа эквивалентности, сформулированная таким образом, вызывает закономерный вопрос: о какой действительности идет речь? О той, что отражена в семантике высказываний, т.е. о предметной ситуации (Рецкер вслед за Гаком различает предметную и речевую ситуации), или о речевой? На этот счет никаких разъяснений не приводится. Хотя в данном случае различение этих двух «действительностей» оказывается весьма важным. Ведь переводческое преобразование данного типа продиктовано именно прагматическими соображениями. Переводчик вслед за автором хочет вызвать у получателя речи определенную реакцию (вызвать положительные эмоции, побудить к состраданию, заставить сопереживать и т.п.). При этом он в меньшей степени связывает себя структурой синтаксической организации и семантикой высказываний оригинального произведения, а в некоторых случаях изменяет и сами предметные ситуации, выведенные в исходном речевом произведении.

Таким образом, на прагматическом уровне оказывается возможным проследить два типа преобразований — прагматические и прагматически обусловленные. Если первые изменяют прагматическое значение оригинала и могут вывести перевод к границе адекватности, т.е. приблизить его к другим видам межъязыкового посредничества, то вторые направлены именно на сохранение коммуникативного эффекта оригинального текста и являются средством достижения прагматического значения. В отличие от прагматических прагматически обусловленные преобразования могут затрагивать не весь текст в целом, а отдельные его составляющие части.

Однако следует иметь в виду важнейшее свойство прагматически обусловленных трансформаций — изменения отдельных элементов смысла исходного сообщения преследуют цель сохранения в переводе смыслового целого. Именно прагматическая обусловленность, предполагающая целостное восприятие речевого произведения, и предопределяет переводческие трансформации семантического и синтаксического уровней. Иначе говоря, большинство трансформационных операций обусловлено прагматикой. Необходимость передачи в переводе коммуникативного значения исходного текста вопреки асимметрии языковых и культурных систем и определяет целесообразность самых различных переводческих преобразований.

397

Глава 5

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

§ 1. Компоненты смысла

Семантические преобразования оказываются самыми многочисленными и самыми разнообразными. Межъязыковая лексикосемантическая асимметрия, обусловливающая эти преобразования, приводит к тому, что текст перевода никогда не бывает и не может быть семантически тождественным исходному сообщению. Возникает вопрос: каким должно быть семантическое соответствие текста перевода тексту оригинала, чтобы считать эти тексты эквивалентными? Для того чтобы попытаться решить этот вопрос, следует обратиться к семантической модели перевода, точнее к той ее разновидности, которая построена на компонентном анализе. Метод компонентного анализа, использованный впервые в 50-е гг. XX в., основан на гипотезе, согласно которой значение каждой единицы языка состоит из семантических компонентов — сем. Семы, составляющие значение отдельных лексических единиц, могут быть подразделены на архисемы, дифференциальные семы и потенциальные семы (виртуэмы)1. Архисемы отражают те признаки содержания понятий, которые свойственны ряду понятий, объединяемых в классы. Так, понятия говорить, произносить,

ворчать, пищать, голосить, восклицать, кричать будут объедине-

ны архисемой производства звуков человеком; гавкать, мяукать, кукарекать, куковать и др. — архисемой производства звуков жи-

вотными. В то же время все вместе они будут объединены архисемой производства звуков. Семантическая иерархия оказывается чрезвычайно важной для перевода. Она лежит в основе переводческих операций, основанных на переходе от более частных понятий к более общим, и наоборот.

Дифференциальные семы сосредоточивают в себе те признаки содержания понятия, которые отличают его от других. В совокупности они составляют ядро значения слов. Так, русская глагольная форма пополз кроме архисемы движения, относящей ее к другим глаголам движения, будет содержать в себе семы начала (движения), образа действия (припадая туловищем к поверхности), мужского рода и единственного числа субъекта действия, прошедшего времени, характеристики действия (медленно). В общей структуре элементарных смыслов данной формы мы можем обнаружить признаки, присущие глаголу ползти в его именной

1 См.: Гак В. Г. Сравнительная лексикология. М., 1977. С. 14—15.

398

форме — инфититиве и, соответственно, в любой другой (1 — движение, 2 — припадая туловищем к поверхности, 3 — медленно), в соответствующей приставочной форме — по-полз (начало действия), в соответствующей личной форме (1 — мужской род и 2 — единственное число субъекта действия) в соответствующей видо-временной форме (действие уже началось, т.е. его начало свершилось). Среди дифференциальных сем, присущих глаголу ползти во всех формах, особо выделяется сема медленно. Эта сема относится к разряду второстепенных, или потенциальных, так как отражает второстепенный признак действия. Как отмечает В.Г. Гак, потенциальные семы играют важную роль в речи: с ;яими связано появление переносных значений у слов1. Соответственно на них строятся самые различные тропы, в том числе и межъязыковые, переводческие.

Понятие семы позволило в свое время построить семантическую модель перевода, которая наглядно показывает, что в переводе практически не может быть повторена, клонирована семантическая структура знаков оригинального речевого произведения.

Эта схема показывает, как смысл некой единицы ориентирования (ЕО), воспринятой сознанием переводчика (ПЗ — переводящее звено), расщепляется на элементарные смыслы, среди которых выбираются наиболее существенные (b, d) которые нужно обязательно сохранить. При этом, естественно, некоторые эле-

1 Гак В.Г. Указ. соч. С. 15.

399