Учебное пособие. Механика грунтов

.pdf110

фундамента определяют максимальную осадку по оси z. В случае

внецентренно нагруженного фундамента определяют величину средней осадки и крена (тангенса угла наклона подошвы фундамента).

Различают две группы методов расчета осадок: основанные на строгих решениях и приближенные решения.

Из строгих решений можно выделить метод определения осадок линейно- деформируемого полупространства или слоя ограниченной мощности (метод общих упругих деформаций). Осадку центрально загруженного фундамента s

можно определить по формуле

s = |

ω× p ×b ×(1 - v2 ) |

, |

|

0 |

|||

|

|

||

|

E |

|

где: ω – табличный коэффициент, принимаемый по приложению И, в зависимости от формы площади, жесткости фундамента, а также от мощности слоя; p0 – дополнительное давление под подошвой фундамента, равное p – γ·d; E и v – модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта основания.

Недостатком данного метода является невозможность применения в условиях неоднородного напластования грунтов основания, а также

невозможность учета напряженного состояния грунтов основания с глубиной, что дает завышенные значения осадок.

Приближенные методы расчета обладают большой универсальностью и основаны на ряде упрощений. Первое упрощение учитывает, что природное давление увеличивается, а дополнительные напряжения уменьшаются с глубиной, следовательно, основные осадки будут происходить в верхней части основания. Поэтому вводят понятие глубины сжимаемой толщи основания Нс – такой мощности слоя, деформации которого будут определять величину осадки. Остальные упрощения сводятся к выделению в пределах сжимаемой толщи нескольких элементарных слоев грунта (слоев такой толщины, для которых можно, без особых погрешностей, принимать в

111

расчетах средние значения действующих напряжений и средние значения характеризующих грунты коэффициентов), определению сжатия элементарных слоев под действием дополнительной нагрузки, распределенной по поверхности элементарного слоя, и получения значения осадки посредством суммирования величин сжатия элементарных слоев.

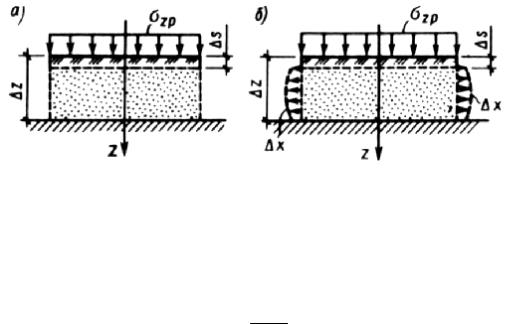

Сжатие элементарных слоев грунта рассматривается без возможности бокового расширения и с возможностью бокового расширения грунта.

В случае действия сплошной нагрузки интенсивностью р, распространенной на значительные расстояния в стороны, элементарный

слой грунта будет испытывать только сжатие без возможности бокового расширения (рис. 68 а). Сжатие без возможности бокового расширения будет

аналогично компрессионному сжатию грунта в невысоком цилиндре с жесткими стенками (сжатие в одометре). Следовательно, осадка грунта произойдет вследствие уменьшения объема пор в грунте n, а объем твердых частиц m будет неизменен.

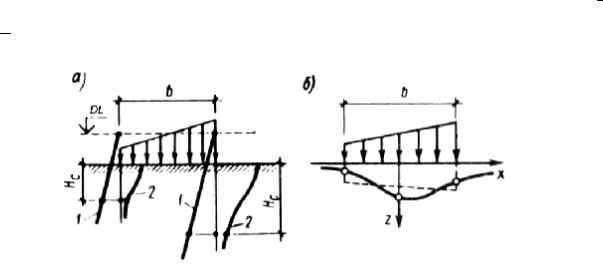

Рис. 68. Расчетные схемы элементарного слоя грунта без возможности бокового расширения (а) и с возможностью бокового расширения (б)

Выделим в рассматриваемом элементарном слое грунта на всю его высоту h цилиндр площадью поперечного сечения F. Учитывая, что

m = 1+1 e ,

приравняем в рассматриваемом цилиндре объем твердых частиц до приложения нагрузки к объему твердых частиц после полного компрессионного уплотнения под нагрузкой

112

1 |

× F × h = |

1 |

× F ×h' , |

|

|

||

1 + e1 |

1 + e2 |

||

где: е1 – коэффициент пористости грунта, соответствующий условиям естественного залегания (определяемый по значениям γ, ω и γs); е2 – коэффициент пористости грунта, соответствующий значению внешней нагрузки интенсивностью р (определяемый по компрессионной кривой).

Сокращая обе части полученного уравнения на F и решая относительно h'

получим

h' = h × 1 + e2 . 1 + e1

Величина сжатия элементарного слоя s будет равна разности высот

рассматриваемого цилиндра грунта до уплотнения под нагрузкой и после уплотнения, следовательно

æ |

|

|

1+ e2 |

ö |

|

e1 - e2 |

|

|

ç |

1 |

- |

÷ |

= h × |

. |

|||

1+ e |

1+ e |

|||||||

s = h - h' = h ×ç |

÷ |

|||||||

è |

|

|

1 |

ø |

|

1 |

|

В соответствии с законом компрессионного уплотнения грунтов e1 - e2 = m0 (p2 - p1 )= m0 × p ,

следовательно, можно записать

s = h × 1m+0e1 × p .

Поскольку коэффициент относительной сжимаемости mv определяется по

формуле

mv = 1m+0e1 ,

получим наиболее простой вид формулы, заменив р на σzp s = σzp ×Eh × β = σzp × h × mv ,

113

где: σzp – дополнительные напряжения в середине элементарного слоя; h – толщина элементарного слоя; β – коэффициент, учитывающий возможность бокового расширения грунта; E – модуль деформации грунта; mv – коэффициент относительной сжимаемости, равный β/Е.

Величину сжатия элементарного слоя грунта s с возможностью бокового расширения (рис. 68 б), в условиях пространственной задачи,

можно определить по формуле

æ σ |

z |

- σ |

m |

|

σ |

ö |

|

||

s = h ×ç |

|

|

+ |

|

m |

÷ |

, |

||

|

2 ×G |

|

|

|

|||||

è |

|

|

|

K ø |

|

||||

где: h – толщина элементарного слоя; G – модуль сдвига; К – модуль объемной деформации; σz и σm – компоненты напряжений в середине слоя.

Методы расчета, учитывающие возможность бокового расширения, позволяют получать более точные результаты, однако они более трудоемки и требуют сложных экспериментов (для определения G и К требуются испытания грунта по схеме трехосного сжатия). Поэтому методы расчета, учитывающие возможность бокового расширения, применяют при проектировании сложных и ответственных сооружений. Методы расчета, не учитывающие возможность бокового расширения, более просты, не требуют проведения сложных экспериментов (значения Е или mv определяют в ходе компрессионных испытаний), и приемлемы для большинства сооружений промышленного и гражданского строительства.

9.3. Практические методы расчета стабилизированных осадок

Расчет осадок методом послойного суммирования без учета возможности бокового расширения грунта рекомендован СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" и является основным при расчетах осадок фундаментов промышленного и гражданского строительства.

114

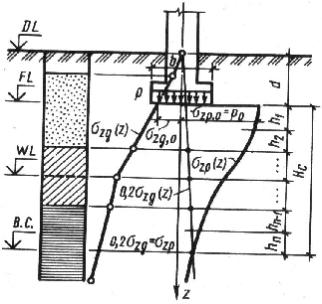

Первоначально проводят совмещение оси фундамента с геологической колонкой грунтов (рис. 69).

Рис. 69. Геологическая колонка и расчетная схема для определения осадок методом послойного суммирования:

DL – планировочная отметка земли; FL – отметка подошвы фундамента; WL – отметка уровня подземных вод; В.С. – нижняя граница сжимаемой толщи

Зная нагрузки от сооружения, определяют среднее давление на грунт по подошве фундамента р (определение контактных напряжений рассмотрено в п. 5.2). Затем, начиная от планировочной отметки земли, строят эпюру природного давления по оси фундамента. Зная природное давление на уровне подошвы фундамента σzg,0 определяют дополнительное вертикальное напряжение в плоскости подошвы фундамента р0 = σzр,0 = р – σzg,0. Далее

определяют дополнительные напряжения по оси фундамента и строят их эпюру (определение напряжений в грунтовом массиве рассмотрено в п. 5.3). Построив эпюры природного давления и дополнительных напряжений, определяют нижнюю границу сжимаемой толщи по условию σzр(z) = 0,2·σzg(z) (в случае залегания в пределах этой глубины слабых грунтов с Е < 5 МПа условие будет иметь вид σzр(z) = 0,1·σzg(z)). Данную операцию удобно проводить графически, для чего эпюру природного давления, уменьшенную в 5 или 10 раз совмещают с эпюрой дополнительных напряжений. Точка

115

пересечения данных эпюр определяет положение нижней границы сжимаемой толщи. Для грунтов, обладающих структурной прочностью,

некоторые исследователи рекомендуют определять нижнюю границу сжимаемой толщи по условию σzр(z) = σstr.

Сжимаемую толщу основания разбивают на n элементарных слоев при условии, что грунт в пределах элементарного слоя должен быть однородным. Толщину элементарного слоя принимают не более 0,4·b, а для фундаментов с b > 4 м – не более 0,2·b.

Осадку фундамента находят как сумму величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле

n |

n |

β × h ×σ |

zр,i |

|

s = åhi × mv ,i ×σzр,i =å |

i |

|||

|

|

, |

||

E |

|

|||

i=1 |

i=1 |

0,i |

|

|

где: n – количество слоев в пределах сжимаемой толщи; hi – толщина i-го слоя грунта: mv.i – коэффициент относительной сжимаемости i-го слоя грунта; σzр,i – дополнительное напряжение в середине i-го слоя грунта; Е0,i – модуль деформации i-го слоя грунта; β – коэффициент, зависящий от бокового расширения грунта (допускается принимать равным 0,8).

Для случая расчета осадок методом послойного суммирования с учетом возможности бокового расширения грунта все предыдущие построения сохраняют, а осадку фундамента находят по формуле

n |

æ |

σ |

zp ,i |

- σ |

mp,i |

|

σ |

|

ö |

|

|

ç |

|

|

|

|

mp,i ÷ |

||||

s = åç |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

÷ , |

|

|

2 ×Gi |

|

|

|

|

|||||

i=1 |

è |

|

|

|

Ki ø |

|||||

где: σzр,i и σmp,i – компоненты |

напряжений |

в |

середине i-го слоя грунта; |

|||||||

Gi и Кi – модуль сдвига и модуль объемной деформации i-го слоя грунта.

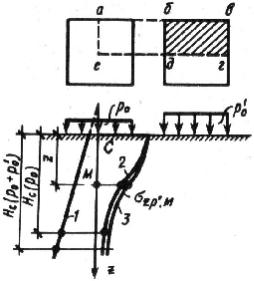

Учет влияния соседних загруженных площадей и фундаментов проводят в случае, если они расположены в непосредственной близости от

рассчитываемого фундамента и дополнительное давление от них приведет к увеличению осадки рассчитываемого фундамента. Для решения этой задачи используют метод угловых точек. Определенное по методу угловых точек

116

дополнительное давление от соседних загруженных площадей и

фундаментов плюсуют к значениям дополнительного давления |

от |

рассчитываемого фундамента (рис. 70). |

|

Рис. 70. Расчетная схема для учета влияния соседних фундаментов:

1 – эпюра природного давления; 2 – эпюра дополнительных напряжений по оси фундамента от нагрузки р0; 3 – эпюра дополнительных напряжений по оси фундамента от нагрузки р0 + р'0

Расчет осадок методом эквивалентного слоя, предложенным Цытовичем,

дает возможность упрощения техники расчета конечных осадок и их развития во времени. Эквивалентным слоем называют такой слой грунта hэ,

осадка которого при сплошной нагрузке на поверхности будет равна осадке грунтового полупространства под воздействием местной нагрузки той же интенсивности.

В условиях однородного основания мощность эквивалентного слоя грунта равна

hэ = Aω ×b ,

где: Аω – коэффициент эквивалентного слоя (определяется по приложению М в зависимости от вида грунта, коэффициента Пуассона v и соотношения сторон фундамента); b – ширина подошвы фундамента.

117

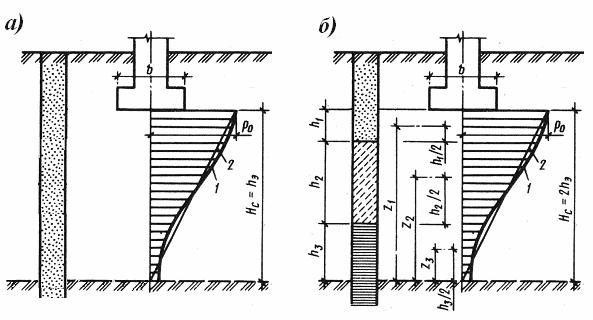

Криволинейную эпюру дополнительных напряжений по оси фундамента заменяют на эквивалентную треугольную с вершиной на глубине hэ (рис. 71 а). Зная размер эквивалентного слоя грунта, осадку фундамента заданного

размера и формы определяют по формуле

s = hэ × mv × p0 ,

где: mv - коэффициент относительной сжимаемости; р0 – дополнительное вертикальное давление в плоскости подошвы фундамента.

Рис. 71. Расчетная схема для определения осадок методом эквивалентного слоя в условиях однородного (а) и слоистого напластований (б):

1 – криволинейная эпюра дополнительных напряжений по оси фундамента; 2 – эквивалентная треугольная эпюра дополнительных напряжений по оси фундамента

В условиях слоистого напластования, мощность толщи грунтов, влияющую на осадки, принимают равной

Нс = 2 × hэ .

При расчете hэ необходимые для выбора Аω данные принимают для верхнего (первого) слоя грунта. В случае, если первый слой грунта тонкий (0,25·b и менее), то данные берутся по следующему, второму слою грунта. Если и второй слой грунта тонкий, то данные берутся по преобладающему напластованию. Криволинейную эпюру дополнительных напряжений по оси

118

фундамента заменяют на эквивалентную треугольную с вершиной на глубине 2·hэ (рис. 71 б). Осадку фундамента заданного размера и формы в

условиях слоистого напластования грунта определяют по формуле

s = hэ × mv × p0 ,

где mv – среднее значение коэффициента относительной сжимаемости.

Среднее значение коэффициента относительной сжимаемости определяют по формуле

|

|

1 |

n |

|

|

|

× åhi × mvi × zi , |

||

mv = |

||||

2 × h2 |

||||

|

|

э |

i=1 |

|

где: n – количество слоев в пределах сжимаемой толщи; hi – толщина i-го слоя грунта; mvi – коэффициент относительной сжимаемости i-го слоя грунта; zi – расстояние от точки, соответствующей глубине 2 · hэ до середины i-го слоя грунта.

Определение неравномерных осадок и крена фундамента проводят в случаях внецентренного нагружения фундамента.

Для случая гибкого фундамента его неравномерную осадку можно найти, определив осадки, например, под центром и по краям приложения нагрузки (рис. 72 а). Учет жесткости фундамента производится путем проведения прямой линии, как средней, между точками, характеризующими осадку фундамента, которая и будет соответствовать действительной осадке фундамента (рис. 72 б). Тангенс угла наклона подошвы фундамента при его неравномерной осадке будет являться креном i.

При определении крена абсолютно жесткого фундамента СНиП 2.02.01-

83* рекомендует пользоваться формулой |

|

|

|

|

|

||||

i = |

1- v2 |

×k |

e |

× |

N ×e |

|

|||

E ×km |

æ a |

ö2 , |

|||||||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

ç |

|

÷ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

è 2 |

ø |

|

||

где: Е и v – модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта основания; ke – табличный коэффициент, зависящий от формы фундамента, направления

119

действия момента и глубины сжимаемой толщи; N и е – вертикальная

составляющая равнодействующей всех нагрузок на фундамент на уровне подошвы и ее эксцентриситет; а – диаметр круглого или сторона прямоугольного фундамента, в направлении которого действует момент; km – табличный коэффициент, учитываемый при а ≥ 10 м и Е ≥ 100 кг/см2.

В случае слоистого напластования принимают средневзвешенные значения v

и E в пределах сжимаемой толщи.

Рис. 72. Расчетная схема для определения неравномерных осадок (а) и кренов фундаментов (б):

1 – эпюра природного давления; 2 – эпюра дополнительного давления от сооружения; 3 – график значений неравномерных осадок; пунктирная линия – действительная осадка

абсолютно жесткого фундамента

В инженерной практике применяют и другие методы определения осадок фундаментов – метод линейно-деформируемого слоя, метод ограниченной сжимаемой толщи и др.

9.4. Практические методы расчета осадок оснований во времени

В случае залегания в основании фундамента водонасыщенных глинистых грунтов, его осадка может развиваться в течение длительного периода времени. В большинстве случаев процесс развития осадок во времени связан

с очень малой скоростью фильтрации воды в глинистых грунтах и вследствие этого медленным уплотнением глинистых грунтов (фильтрационной консолидацией). К осадкам, происшедшим вследствие консолидации