- •Учебник подготовлен в рамках Инновационной образовательной программы

- •ISBN 978-5-7262-0821-3

- •ISBN 978-5-7262-0978-4 (т. 4)

- •15.1. Мольный термодинамический потенциал Гиббса

- •15.2. Система уравнений равновесия двух фаз

- •15.4. Различные трактовки системы уравнений равновесия

- •15.6. Термодинамическая теория фазовых переходов 1-го рода

- •15.7. Феноменологический метод описания фазовых переходов

- •15.8. Методы расчета параметров стабильности чистых

- •15.10. Инвариантность решений системы уравнений фазового

- •15.12.1. Обобщение правила равенства площадей Максвелла

- •15.12.2. Обобщение правила равенства площадей Максвелла

- •15.14. У-алгоритм расчета равновесия двух неизоморфных

- •15.18. Одно/двухфазные α/α+β или β/α+β фазовые границы

- •15.21. Анализ трехфазных равновесий в двухкомпонентных

- •системах. Расчет энтальпии трехфазной реакции T–p–x

- •Глава 11. ФИЗИКА ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

- •11.1.1. Основные понятия

- •11.1.2. Напряжения и деформации

- •11.1.3. Диаграмма растяжения: характерные точки

- •11.2. Упругость

- •11.2.1. Закон Гука для случая одноосной деформации

- •11.2.3. Закон Гука в обобщенном виде

- •11.2.4. Модули и коэффициенты упругости

- •11.3. Процессы пластической деформации

- •11.3.1. Кристаллографическое скольжение

- •11.3.2. Фактор Шмида

- •11.3.4. Начало пластической деформации

- •11.3.6. Взаимосвязь величин сдвиговой деформации

- •11.3.7. Стадии деформационного упрочнения

- •11.3.8. Теории дислокационного упрочнения

- •11.3.9. Текстуры деформации и текстурное упрочнение

- •11.3.10. Двойникование как механизм деформации

- •11.3.15. Возникновение зуба текучести

- •11.4. Ползучесть

- •11.4.1. Неупругая обратимая ползучесть

- •11.4.2. Логарифмическая ползучесть

- •11.4.3. Высокотемпературная ползучесть

- •11.4.4. Диффузионная ползучесть

- •11.4.5. Характеристики ползучести

- •11.5. Разрушение

- •11.5.1. Основные виды разрушения

- •11.5.2. Зарождение трещины

- •11.5.7. Схема Иоффе перехода из хрупкого

- •11.5.8. Особенности охрупчивания ОЦК металлов

- •11. 6. Усталость материалов

- •11.6.1. Общие характеристики явления

- •11.6.2. Особенности протекания пластической деформации при циклическом нагружении

- •11.6.4. Влияние различных факторов на усталость

- •Контрольные вопросы

- •Список использованной литературы

- •Введение

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

- •Введение

- •13.5.2. Низкотемпературное радиационное охрупчивание

- •Влияние облучения на стали. Наиболее важным требованием к конструкционным материалам в процессе длительного облучения является стабильность их физических и механических свойств. Поэтому пригодность той или иной стали для изготовления узлов и деталей активной зоны атомного реактора может быть обоснована только после определения ее свойств в нейтронном поле.

- •На рис. 13.46 показаны начальные участки кривых растяжения нескольких монокристаллических образцов урана близкой ориентировки, облученных различными флюенсами (номера кривых соответствуют номерам на стереографической проекции выхода оси растяжения).

- •13.6.2. Механизмы радиационной ползучести

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ

- •14.1. Задачи компьютерного моделирования

11.4.5. Характеристики ползучести

Основной целью испытаний на ползучесть при растяжении является определение предела ползучести материала. Предел ползучести – это наибольшее условное растягивающее напряжение, при котором скорость или деформация ползучести за определенное время достигают заданной величины.

Если допуск дается по скорости ползучести, то предел ползучести обозначается буквой σ с двумя индексами – нижний соответст-

вует заданной vп, %/ч, а верхний – температуре испытания, ºС. Например, σ11001·10 -4 – это предел ползучести при 1100 ºС и vп = 1·10-4 %/ч. Если задается относительное удлинение и время его достиже-

ния, то в обозначение предела ползучести вводят три индекса: верхний соответствует температуре испытания, а два нижних – де-

формации и времени. Например, σ8001/1000 – предел ползучести при 800ºС, когда δ=1% достигается за 1000 часов.

Предел ползучести характеризует напряжение, под действием которого материал может длительное время работать, не подвергаясь значительной деформации. Однако он ничего не говорит о сопротивлении материала разрушению при длительном воздействии температуры и напряжения. Для оценки такого сопротивления определяют предел длительной прочности – наибольшее напряжение, под действием которого материал при данной температуре разрушается через заданный промежуток времени. Время до разруше-

ния называют долговечностью.

Методика проведения испытаний на длительную прочность близка к методике испытаний на ползучесть. Используется обычно та же схема нагружение – растяжение. Для определения предела длительной прочности необходимо провести испытание, по крайней мере, пяти-шести образцов при разных напряжениях. Основным результатом испытания каждого образца является время до разрушения τр при заданном напряжении σ. Связь между τр и σ хорошо аппроксимируется уравнением:

τр = В σ– m , |

(11.99) |

где В и m – коэффициенты.

102

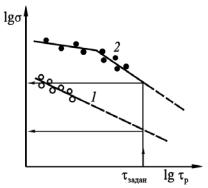

В логарифмических координатах эта зависимость прямолинейна и, следовательно, дает возможность экстраполировать результаты на более длительное время. Определив время до разрушения образцов, для сокращения времени испытания находившихся под напряжением, заведомо большим предела длительной прочности, строят по экспериментальным точкам прямую lgσ – lgτр, и после ее экстраполяции до заданного времени оценивают величину этого предела (рис. 11.38, кривая 1). Обычно рекомендуемый допуск по времени составляет от 50 до 10 000ч и определяется требованиями

к испытываемому |

материалу. |

|

|||

Иногда |

зависимость lgσ – |

lgτр |

|

||

характеризуется точкой перело- |

|

||||

ма (рис. 11.38, кривая 2). Она |

|

||||

соответствует переходу от внут- |

|

||||

рикристаллитного или смешан- |

|

||||

ного разрушения |

к |

полностью |

|

||

межкристаллитному |

разруше- |

|

|||

нию при низких напряжениях. |

|

||||

Обозначение |

предела |

дли- |

|

||

тельной прочности σ включает |

|

||||

два индекса: вверху – темпера- |

Рис. 11.38. Схема определения |

||||

тура испытания, оС, |

внизу – за- |

предела длительной прочности |

|||

данная |

долговечность, ч. |

На- |

|

||

пример, σ1000900 – предел 1000-часовой прочности при 900оС. Применительно к конструкционным материалам ядерных реак-

торов и, в частности, к сплавам на основе циркония большую важность имеют вопросы, касающиеся радиационной ползучести. Радиационной ползучестью называют ползучесть в условиях нейтронного облучения, порождающего большое количество точечных дефектов. Наряду с радиационным ростом, радиационная ползучесть является одной из причин, вызываемых облучением размерных изменений. Радиационная ползучесть циркониевых сплавов изучена весьма подробно, включая такие аспекты, как эффект динамического преференса и влияние текстуры изделий, которые, как правило, не рассматриваются при изучении обычной ползучести.

103