Meditsina_neotlozhnykh_sostoyany_1

.pdf

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

Шелк разрывает Лютни звенящий ручей. Осенние звуки.

Бусон

Кома: этиология, патогенез, диагностика и неотложная помощь на догоспитальном этапе

Проблема коматозных состояний — одна из самых сложных в со# временной медицине. Полиэтиологичность ком, отсутствие специ# фической симптоматики, ограниченность времени у врача крайне затрудняют ведение этой категории больных, особенно на догоспи# тальном этапе (ДГЭ).

Кома и смежные с ней состояния — уникальный вид патологии, для анализа которого необходимо привлечение сведений из различ# ных отделов клинической медицины.

Кома — состояние глубокого угнетения центральной нервной си# стемы, которое проявляется полной утратой сознания и нарушением регуляции жизненно важных функций организма. Между состояния# ми «ясное сознание» и «кома» находятся промежуточные состояния — оглушение (умеренное и глубокое) и сопор.

Оглушение — это умеренное или более выраженное снижение уров# ня бодрствования в сочетании с сонливостью.

Развитию комы предшествует сопор — состояние глубокого оглушения, при котором сохраняются реакции на чрезмерные раз# дражители, элементы двигательной активности и сопротивление вред# ным воздействиям.

В коме отмечаются полное выключение сознания, отсутствие це# ленаправленных защитных реакций, глаза у больного закрыты.

Существует несогласованность в градации ком по степеням. Чаще выделяют три степени комы: умеренную, выраженную и глубокую.

При умеренной коме I степени не определяются явные признаки нарушения витальных функций, сохранены зрачковые реакции на свет, мышечный тонус имеет некоторую тенденцию к повышению.

224

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

Больной лежит с закрытыми глазами, произвольных движений в от# личие от сопора нет.

При выраженной коме II степени отмечается нарушение функции дыхания с развитием картины дыхательной недостаточности (нару# шение ритма, тахипноэ, одышка, тахикардия, цианоз кожи и сли# зистых), гемодинамика остается стабильной, зрачковые реакции на свет вялые, дисфагия, мышечный тонус несколько снижен, сухожиль# ные рефлексы снижены, непостоянный двусторонний рефлекс Бабин# ского.

Глубокая, или атоническая, кома III степени характеризуется на# растающей дыхательной недостаточностью, нестабильностью гемоди# намики, диффузной мышечной атонией, отсутствием реакции зрачков на свет в ряде случаев. Глубокая кома может перейти в запредельную, при которой отсутствует спонтанное дыхание, прекращается биоэлек# трическая активность мозга, зрачки не реагируют на свет.

В клинике границы между сопором и комой, комой I и комой II в какой#то степени условны, поскольку коматозное состояние отлича# ется определенной динамичностью и предполагает как углубление па# тологического состояния, так и его регресс при адекватной терапии.

Запредельная кома IV степени является эквивалентом смерти мозга

иозначает тотальную гибель его вещества, при которой отсутствует спонтанное дыхание, однако в отличие от клинической смерти со# храняется сердечная деятельность. По мере углубления коматозного состояния формируется полиорганная недостаточность.

Кома в клинике дифференцируется с состояниями, напоми# нающими или имитирующими ее. К ним относятся: вегетативное состояние, акинетический мутизм и синдром «взаперти». В отличие от комы первые два клинических симптомокомплекса характеризу# ются состоянием бодрствования при отсутствии познавательной деятельности, а синдром «взаперти» наблюдается на фоне ясного со# знания.

«Вегетативное состояние» — термин, предложенный W.B. Jennet

иF. Plum (1972) для обозначения подострых и хронических состоя# ний после тяжелых деструктивных поражений мозга, особенно после контузии тяжелой степени. Вегетативное состояние обычно развива# ется вслед за коматозным и длится месяцы, а иногда и годы и включа# ет в себя контрастное объединение грубых нарушений психики с пол# ной утратой познавательных функций при восстановлении бодрство# вания и сохранности автономного и вегетативного обеспечения.

Морфологическая основа этого состояния заключается в некрозе участков коры больших полушарий различной степени распро# страненности; иногда в процесс включаются базальные ганглии и мозжечок. Стволовые структуры при этом относительно сохранны.

225

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

В клинике у больных отмечается чередование сна и бодрствова# ния, глаза открыты, зрачковые реакции, жевательные и глотательные движения сохранены, гемодинамика стабильна, дыхание клиничес# ки адекватно.

Акинетический мутизм обусловливается: 1) обширными двусто# ронними поражениями лобных долей; 2) повреждениями, нарушаю# щими связи ретикулярной формации задней диэнцефальной области и прилежащих отделов среднего мозга; 3) реже — подострой прогрес# сирующей сообщающейся гидроцефалией.

Клинически акинетический мутизм проявляется: 1) кажущимся бодрствованием без выявляемых признаков содержания сознания; 2) на фоне обездвиженности нет четких симптомов поражения пирамидных путей; 3) периодическим восстановлением бодрствова# ния при отсутствии или незначительной выраженности функции речи; 4) возможной гиперсомнией.

Многое еще в патогенезе акинетического мутизма остается неяс# ным.

Синдром Locked in — «взаперти», «в изоляции» наблюдается при надъядерной двигательной деафферентации, приводящей к тетра# плегии и поражению всех двигательных черепных нервов, за исклю# чением III пары. Сознание при этом сохранено, может наблюдаться нарушение фаз сна. Контакт с такими больными возможен только при наличии у них мигания и вертикальных движений глазных яблок.

Кома обычно наблюдается при острых, реже — подострых про# цессах, вегетативное состояние — при подострых и хронических, син# дром «взаперти» и акинетический мутизм — длительно, начиная с ос# трого периода.

Патофизиологическим субстратом комы является: 1) двусторон# нее угнетение функций полушарий мозга; 2) дисфункция восходящей ретикулярной формации на протяжении от моста до межуточного мозга; 3) метаболическое угнетение обоих указанных механизмов.

Все комы делятся на две основные группы: структурные (первич# ные, церебральные) и метаболические (дисметаболические, вторич# ные, нецеребральные).

Более 2/3 ком носят метаболический характер.

Причины комы

(Ф. Плам, Дж.Б. Познер, 1986) |

|

I. Причины структурных ком |

|

Супратенториальные повреждения |

|

— Кровоизлияния |

— паренхиматозные; |

|

— эпидуральные; |

|

— субдуральные; |

226

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

—кровоизлияния в гипофиз.

—Обширные полушарные инфаркты.

— Опухоли |

— первичные; |

|

— метастатические. |

— Абсцессы |

— внутримозговые; |

|

— субдуральные. |

Субтенториальные повреждения

Повреждения, обусловленные сдавлением мозга:

—кровоизлияния в мозжечок;

—субдуральные или эпидуральные гематомы в задней черепной ямке;

—инфаркты мозжечка;

—опухоли мозжечка.

Деструктивные или ишемические повреждения:

—кровоизлияния в мост мозга;

—инфаркты ствола мозга.

II. Диффузные повреждения и дисметаболические нарушения

функций мозга

Диффузные первичные повреждения мозга:

—энцефалиты, энцефаломиелиты;

—субарахноидальные кровоизлияния;

—тяжелые черепно#мозговые травмы (контузия, сдавление мозга).

Дисметаболические поражения мозга

—аноксия или гипоксия;

—гипогликемия;

—эндокринные нарушения (включая сахарный диабет);

—печеночная и уремическая энцефалопатии;

—нарушения терморегуляции;

—экзогенные отравления.

Патогенетические механизмы развития комы многообразны, ча# сто — многофакторны в каждом конкретном случае.

Прямое патогенное влияние на метаболизм нейронов и клеток нейроглии могут оказывать: гипоксия, гипо# и гипергликемия, гипер# и гипоосмолярность плазмы, ацидоз, алкалоз, гипер# и гипокалие# мия, гипер# и гипокальциемия, гипераммониемия, гипо# и гипернат# риемия, недостаточность тиамина, реже — нарушения температур# ного гомеостаза и др.

Нарушение метаболизма нейронов и клеток нейроглии сочета# ется с нарушением медиаторного обмена и приводит к блокаде пере# дачи импульсов в синапсах. Важную роль в развитии комы играет по# вышение проницаемости, а затем и повреждение ГЭБ.

227

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

Диагностика коматозных состояний

На догоспитальном этапе основной является клиническая диа# гностика, базирующаяся на изучении данных анамнеза, собранного от родственников больного или окружающих, с учетом характера на# чала развития комы (внезапное, постепенное), предшествующих жа# лоб, перенесенных недавно заболеваний и травм, наличия хроничес# ких заболеваний, интоксикаций, стрессовых ситуаций и др. Произ# водится осмотр больного, при этом определяется состояние функции дыхания и кровообращения, тщательно осматривается кожа, выяв# ляются признаки травмы, следы инъекций и др.

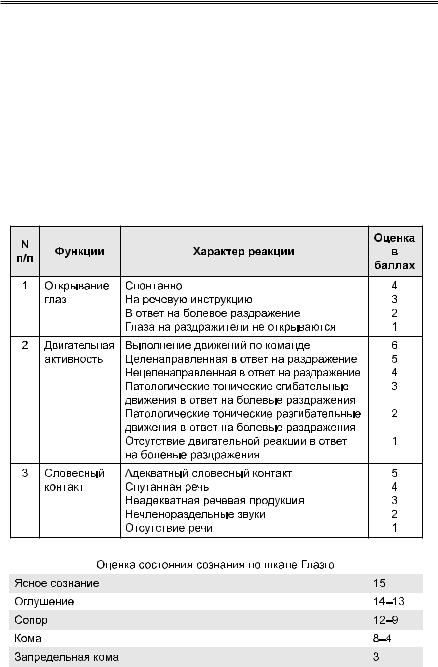

Глубину комы можно определить по шкале Глазго (табл. 1).

Таблица 1. Шкала ком Глазго для определения степени угнетения сознания

(G. Teasdale, B. Jennett, 1974)

ц

т

н |

|

|

н |

|

|

л п вл |

я в тв т |

з ж |

|

к |

|

ии

г

и

л в

т

к |

ь |

н

н

228

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

Одновременно с осмотром больного проводится экстренная па# тогенетическая терапия:

1.Предупреждение обструкции дыхательных путей и обеспечение эффективности дыхания — туалет ротовой полости, рото# и носо#

глотки, введение воздуховода, подача кислорода — 2–4 л/мин. О2 ин# траназально; для спецбригады — туалет трахеи, интубация при кли# нике нарастающей дыхательной недостаточности (ЧДД больше 35– 40 в 1 мин).

2.Поддержание оптимального уровня системного кровообра# щения для обеспечения адекватного мозгового кровотока: при высо#

кой артериальной гипертензии (острая гипертоническая энцефало# патия) показаны β#адреноблокаторы или ингибиторы АПФ в опти# мальных дозировках; гипертензия на уровне 180–190/100–110 мм рт.ст. не купируется. При клинике сосудистого коллапса необходимо исключить экстрацеребральную патологию (внутреннее кровотече# ние, инфаркт миокарда и др.); вводятся растворы низкомолекуляр# ных декстранов и гидроксиэтилкрахмала, при выявленной кардиаль# ной патологии проводится соответствующая терапия (антиритмики, сердечные гликозиды и др.).

3.Введение концентрированной глюкозы (60 мл 40% раствора) должно быть немедленным, независимо от этиологии предполагае# мой комы.

4.Введение 100 мг тиамина, поскольку концентрированная глю# коза у алкоголиков может спровоцировать развитие энцефалопатии Вернике в результате дефицита витамина В1.

5.Снижение внутричерепного давления проводится осмоди# уретиками — маннитол из расчета 1–1,5 кг в виде 20% раствора.

6.Купирование психомоторного возбуждения и судорожного син# дрома — введение 10 мг сибазона внутривенно.

7.При гипертермии — жаропонижающие препараты (анальгин и аспизол внутримышечно).

8.При диагностированных экзогенных отравлениях — введение специфических противоядий.

Врач скорой помощи не имеет возможностей параклинической диагностики. Поэтому важнейшее значение приобретает невроло# гическое обследование больного, которое направлено на выявление очаговых симптомов поражения мозга.

Первичное неврологическое обследование больных в коматозном состоянии на догоспитальном этапе проводится невропатологами спецбригад и врачами линейных бригад, прошедшими подготовку по неотложной невропатологии.

Для структурной комы более характерны следующие симптомы: анизокория, утрата зрачковых реакций на свет (одно# или двух#

229

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1

сторонняя), несодружественные движения глазных яблок, поворот глаз в сторону, монокулярный нистагм. Признаками структурной па# тологии мозга будут симптомы асимметричного поражения двигатель# ных проводников и черепных нервов. Подтверждает церебральный генез комы выявленная гемиплегия, которая характеризуется следу# ющими признаками: стопа ротирована кнаружи, нередко вся нога лежит на боковой поверхности, мышечный тонус в парализованных конечностях низкий, поднятая рука падает, как плеть, на стороне па# реза выявляется симптом Бабинского. Косвенным подтверждением гемиплегии является автоматизированная жестикуляция в непаретич# ных конечностях. О парезе мимической мускулатуры свидетельству# ют меньшее смыкание глазной щели, сглаженность носогубной склад# ки, опущенный угол рта, «парусящая» щека.

О стволовой локализации процесса свидетельствуют исчезнове# ние симптома Белла (отклонение глазных яблок вверх при вызыва# нии корнеальных рефлексов) и появление корнео#птеригоидального рефлекса (отклонение челюсти в противоположную сторону). Нали# чие повреждения лобно#мостовых путей подтверждается исследова# нием окулоцефалического рефлекса — голову больного с открытыми врачом глазами быстро поворачивают в одну, а затем в другую сторо# ну. В норме происходит отклонение глазных яблок в противополож# ную сторону, при поражении указанных путей отклонения нет. Этот феномен нельзя исследовать при подозрении на высокую позвоноч# но#спинальную травму.

При структурных комах симптомы очагового поражения голов# ного мозга предшествуют ее развитию. Внезапная структурная кома — чаще всего результат острого обширного субтенториального процес# са. При супратенториальных объемных и деструктивных процессах нарушение сознания происходит более постепенно. Внезапная кома церебрального генеза в молодом возрасте чаще всего обусловлена об# ширным субарахноидальным кровоизлиянием или тяжелой закрытой черепно#мозговой травмой.

При дисметаболических комах развитию коматозного состояния предшествуют нарушения памяти, острые психотические эпизоды, чаще всего делириозного характера, распространенные гиперкинезы: тремор, миоклонии, общие судорожные припадки. В неврологичес# ком статусе отсутствуют асимметричные выпадения двигательных функций — нет односторонних парезов конечностей и патологии че# репных нервов. Глазные яблоки могут вначале беспорядочно блуж# дать, а затем устанавливаются по средней линии. Зрачки симметрич# но сужены или расширены, реакция зрачков на свет сохраняется. Отмечается меняющийся мышечный тонус — от гипотензнии до ги# пертензии.

230

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

При дифференциальной диагностике структурных и дисмета# болических ком нужно учитывать возможность развития у больных психогенной ареактивности, которая наблюдается в структуре шизо# френии, реактивных состояний и реактивных психозов. При катато# ническом ступоре у больных глаза открыты, на осмотр и зрительную угрозу они не реагируют, спонтанных движений нет, зрачки обычной величины, фотореакции живые, окулоцефалический рефлекс в нор# ме, мышечный тонус может незначительно изменяться в сторону гипо# или гипертензии. Важную роль в этих случаях при постановке диа# гноза играет анамнез.

Структурные (первичные, церебральные) комы

Наиболее частыми вариантами структурных ком являются трав# матическая и апоплексическая.

Травматическая кома развивается при тяжелой ЧМТ — контузии или сдавлении мозга. Данные анамнеза подтверждают генез комы, так же как и наружные повреждения (ссадины, подкожные гематомы и др.). В клинике отмечается сочетание общемозговых и очаговых сим# птомов, первые обычно превалируют. Возможен менингеальный син# дром. Изначальная утрата сознания скорее свидетельствует о конту# зии мозга, а его отсроченное выключение дает основание думать об оболочечной гематоме (субдуральной, эпидуральной), что подтверж# дает и клиническая картина сдавления ножки мозга — альтернирую# щий синдром Вебера (мидриаз на стороне патологии и контралате# ральный гемипарез).

Апоплексическая кома чаще развивается постепенно через этапы оглушения и сопора. Исключение составляют комы при обширной субарахноидальной геморрагии, кровоизлиянии в ствол мозга и моз# жечок, особенно в молодом возрасте. В этих случаях отмечается быс# трое, а иногда и немедленное развитие коматозного состояния.

В клинической картине обычно определяется четкая очаговая симптоматика, которая особенно хорошо визуализируется при полу# шарной локализации процесса (гемиплегия, парез мимической мус# кулатуры). При стволово#мозжечковых геморрагиях, кроме соот# ветствующих очаговых симптомов (глазодвигательные, бульбарные, нистагм, мышечная атония, синдром Мажанди и др.), отмечаются ранние нарушения дыхания стволового типа (апнейстическое, атак# тическое и др.).

Вторичные (дисметаболические, нецеребральные) комы делятся на эндогенные и экзогенные, а последние — на токсические и инфекци# онно#токсические.

Эндогенные комы осложняют течение заболеваний внутренних органов и эндокринной системы.

231

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции. Том 1 |

||||||

Типичными примерами эндогенных ком являются комы при са# |

||||||

харном диабете, уремическая, печеночная и др. Особенности их кли# |

||||||

ники и течения представлены в табл. 2–4. |

|

|

|

|

||

Таблица 2. Комы при сахарном диабете |

|

|

||||

|

|

ит |

|

|

|

|

|

д |

и |

|

н к |

ид |

|

ии |

т |

|

г |

|

|

и |

п |

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

ь |

ин |

|

и |

|

|

т |

ш |

В |

р |

|

н |

ы |

ни |

й |

|

и |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

р |

п |

|

|

|

|

и |

о |

п |

|

|

|

|

ы |

|

р |

ии |

|

и |

|

и |

|

и |

и |

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ии |

|

|

ни |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

н |

и |

|

ж |

и |

|

|

|

|

|||

Гипоксическая кома

Остановка кровообращения на 3–5 минут приводит к прекраще# нию специфической деятельности нейронов в связи с исключитель# ной гипоксической уязвимостью мозга по сравнению с другими орга# нами и тканями. Возникающий энергетический дефицит формирует сложную цепь метаболических расстройств в нейронах и нейроглии и приводит к развитию отека/набухания головного мозга. Развивает# ся декомпенсированный метаболический ацидоз, активируется сво# боднорадикальное окисление фосфолипидов клеточных мембран.

232

Под редакцией проф. В.В. Никонова, доц. А.Э. Феськова

В клинике отмечается: выраженный цианоз и землистый цвет кожи, гипергидроз, узкие зрачки, тахи# или брадиаритмия, участие в дыхании вспомогательных мышц на фоне диспноэ и гиповентиляции.

Постгипоксическая кома также развивается при ряде инфекций (ботулизм, столбняк, дифтерия), энцефалитах, полиневропатии, пнев# монии, отеке легких и др. Гипоксический компонент в той или иной степени выраженности имеет место в патогенезе всех коматозных со# стояний.

Таблица 3. Другие эндогенные комы

Вид комы |

Клиническая картина, течение |

|

|

Уремическая |

Медленное развитие на фоне ХПН. Запах моче- |

|

вины изо рта. Дыхание Куссмауля. Кожа сухая, |

|

геморрагии, следы расчесов. Возможен судорож- |

|

ный синдром |

Хлоргидропеническая |

Медленное развитие на фоне длительной рвоты |

|

различного генеза. Выражены дегидратация, тахи- |

|

кардия, коллапс, судорожный синдром |

Экламптическая |

Развивается при остром нефрите или нефропа- |

|

тии беременных. Предшествуют развитию комы: |

|

интенсивная головная боль, рвота, нарушение |

|

зрения. |

|

Объективно: генерализованные судорожные при- |

|

падки. высокое АД. Бледность кожных покровов, |

|

отеки |

Печеночная |

При вирусных гепатитах, циррозе печени, отрав- |

|

лениях гепатотропными ядами. Развитие посте- |

|

пенное, предшествуют бессонница, возбуждение, |

|

повышение мышечного тонуса. В коме кожные |

|

покровы и слизистые сухие, иктеричные, телеанги- |

|

эктазии, геморрагии. Дыхание типа Чейна — Сток- |

|

са. Судорожный синдром |

Экзогенные инфекционно4токсические комы обусловлены воздей# ствием микробных эндо# и экзотоксинов или самих возбудителей — преимущественно вирусов, обладающих токсическими свойствами.

Чаще всего коматозные состояния развиваются при инфекциях, в патогенезе которых имеет место фаза генерализации: брюшной тиф, паратифы, стафилококковые инфекции, сальмонеллез, чума.

К развитию комы может приводить интоксикация практически при всех тяжелых вариантах течения инфекций, особенно в детском возрасте.

233